|

||

| �s�n�o �� �g������I�[�f�B�I �� �J�Z�b�g�f�b�L �� TC-K555ESX |

|

�r�n�m�x�@�s�b�|K555ESX |

| �@�@�@�@�P�X�W�U�N�@�艿�P�O�T,�O�O�O�~ |

| SONY��TC-K555ESX�͂P�X�W�U�N�P�P���ɔ������ꂽ�R�w�b�h�J�Z�b�g�f�b�L�ł��B���N��FM

fan�̃_�C�i�~�b�N��܂̕���܂ɑI��Ă���A�����S�j�̕]���́u�Ⴂ�̂킩��l�ɂ����߂̃n�CCP�f�b�L�v�B ���C�o���@��AKAI GX-93�EGX912�AKENWOOD KX-1100G�ANAKAMICHI ZX-5�ATEAC V-850X�EV-900X�AYAMAHA K-1X/K-1XW�Ȃǂ�����܂����B �P�X�W�U�N�͂b�c�Ƃb�c�v���[���[�̖{�i�I�ȕ��y�����}���Ă���A����ɑΉ����ׂ��f�W�^������̐V�������t�@�����X�@�Ƃ��āA�J�����ꂽ�̂�TC-K555ESX�ł��B SONY�̃J�Z�b�g�f�b�L�ŁA���߂ă��J�𒆉����ɔz�u�����u�~�b�h�V�b�v�h���C�u�E�V�X�e���v�i�Z���^�[���J�j���̗p�B�������R��������悤�ɃZ�p���[�^�[��z�u���A�V���[�V�[�̍����A�b�v�Ɗe�u���b�N�Ԃ̑��݊���h���ł��܂��B �w�b�h�͐��m�ȃA�W�}�X���x��������SONY�Ǝ��̓Ɨ����˂R�w�b�h�̃��[�U�[�E�A�����t�@�X�w�b�h�iLC-OFC�����j�𓋍ځB �N�H�[�c���b�N�T�[�{�ɂ�萧�䂳�ꂽBSL���[�^�[�ɂ��_�C���N�g�h���C�u�ƁA�N���[�Y�h���[�v�E�f���A���L���v�X�^���ɂ���āA���肵���e�[�v���s���\�ł��B �^���o�C�A�X�l���ł���o�C�A�X�L�����u���[�V������A�e�[�v���x�ɂ��^���ƍĐ����x���̍������A�^�����x���L�����u���[�V�����𓋍ڂ��Ă��܂��B�܂��^���C�R���C�U�[�͍��������3�i�K�ɐ芷���邱�Ƃ��ł��܂��B �m�C�Y���_�N�V�����V�X�e���̓h���r�[ B�EC�^�C�v�ŁATC-K777ESII�p�ɊJ�������V�^�̃h���r�[IC���g�p���Ă��܂��B�I�[�g�e�[�v�Z���N�^�[�𓋍ڂ��Ă���ATypeI�i�m�[�}���j�ATypeII�i�n�C�E�N���[���j�ATypeIV�i���^���j�ɑΉ����Ă��܂��B���ɂ�MPX�t�B���^�[��REC�~���[�g�Ȃǂ̋@�\������܂��B �P�X�W�U�N����̃J�^���O�u�b�N������ƐV���i�ő����̂��A�ȒP�ɃJ�Z�b�g�e�[�v�̃_�r���O���ł���v�J�Z�b�g�f�b�L�ŁA������Ƃ����u�[���ɂȂ��Ă��܂����B �U�`�V���~�N���X�̒����@�͔���Ō���N���X�B�R�w�b�h�E�R���[�^�[�𓋍ڂ��A���E�t���b�^�[�Ȃǂ̃X�y�b�N�������@�Ƒ��F�Ȃ����x���ŁA�b�c�v���[���[����̘^���ɕ֗��ȋ@�\��A���ʂȍĐ��@�\�������Ă��܂����B ����ɑ�TC-K555ESX�́A�e�[�v�̑��s��w�b�h�^�b�`�����肳���邽�߂́A���ȃV���[�V�Ƌ쓮���J�������A�]���ȋ@�\���������Ƃ��^���ƍĐ��̉����݂̂�Nj������J�Z�b�g�f�b�L�ł��B �Z��@��TC-K333ESX�i85,000�~�j�Ƃ́A�V���[�V�A���J�A��H�ȂǂقƂ�ǂ̕��������ʂł��B�Ⴄ�̂͘^���C�R���C�U�[�̐ؑւ���L�����u���[�V�����X�C�b�`�A�����R���Ή��ɂ�鑀�삪�ł��Ȃ��̂ƁA���̌X����ς��邽�߃R���f���T�Ȃǂ̖�����ύX���Ă��܂��B �i�����ɂ��āj ���N��̒����@ Vicor TD-V66�Ɣ�ׂ�ƁA�����W�⍂���̐L�т�L���ȂǁA�Q�����N���炢�������Ⴄ�Ƃ�����ۂł��B TC-K333ESX�������̂Ō�p�@��TC-K333ESR�Ɖ����ׂ�ƁATC-K333ESR�͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA���b�N��OK�̃I�[�����E���h�ł���̂ɑ��ATC-K555ESX�͏����_�炩�ȌX���ŁA�N���V�b�N��W���Y�����Ƃ��������̉��ł��B |

|||||||||||||||

| �i�t�����g�p�l���j | |||||||||||||||

| �t�����g�p�l���̃f�U�C���̓Z���^�[���J���̗p�������ƂŁA�O���f����TC-K555ES�U�Ƃ͑傫���ς��܂����B �Z���^�[���J���͂���ō����̓J�E���^�[�ƍĐ��E�^���E������E�����߂��̑���{�^���B�E���ɂ̓��x�����[�^�[�Ƙ^�����x���̒��߃c�}�~�A�m�C�Y���_�N�V�����ؑփX�C�b�`�A�o�C�A�X��������ł���o�C�A�X�L�����u���[�V�����A�w�b�h�t�H���{�����[���Ȃǂ�����܂��B �J�E���^�[�͌��Z�@�\�������j�A�d�q�J�E���^�[�B���x�����[�^�[�̓s�[�N�z�[���h�@�\���t���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�V���[�V�Ɠ����ɂ��āj | |||||||||||||||

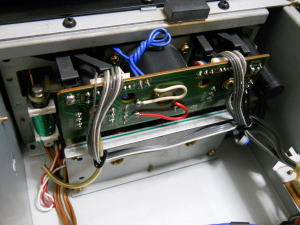

| �E�F�C�g�o�����X��V���[�V�̍����A�b�v�A�u���b�N�Ԃ̊��̒ጸ���邽�߂ɁA���J�Ɠd�����𒆉��ɁA�R���g���[���n�ƃI�[�f�B�I��H�����E�ɔz�u�����A�~�b�h�V�b�v�h���C�u�E�V�X�e���i�Z���^�[���J�j���̗p����Ă��܂��B �^�̂Q�̃V�[���h�p�l���́A�}�C�R������̕��˃m�C�Y��g�����X����̎��C�m�C�Y���A�E���ɂ���^���E�Đ���H�ɐN������̂�h���ƂƂ��ɁA���e�̃T�C�h�p�l���Ƃ�������ɁA�t���[���Ƃ��ċ@�\���ăV���[�V�̍������A�b�v���Ă��܂��B �����̃��J��d���g�����X�����镔���͂Q�d��ƂȂ��Ă���A�g�����X���甭������U����A�O������̐U��������������ŁA���J�̃w�b�h��s�n�ւ̉e����h���ł��܂��B �V���[�V�̒�A�T�C�h�p�l���A�V�[���h�p�l���ɂ͖h�U�|���g���Ă��܂��B�C���V�����[�^�[�͎������ł��B �����͒����Ƀ��J�Ɠd���g�����X�B�����ɂ̓V�X�e���R���g���[����H�ƁA���J�ƃf�C�X�v���B�p�̓d���u���b�N�B�E���̃I�[�f�B�I��H�́A�^���n�ƍĐ��n�̊���h�����߂Q�K���ĂƂ��A�S�i�k/R�c�C�����m��DC�A���v�\���ƂȂ��Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�w�b�h�E���J�j | |||||||||||||||

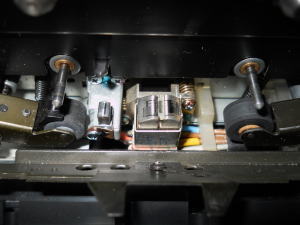

| �^���E�Đ��w�b�h��LC-OFC�����̃��[�U�[�E�A�����t�@�X�̃R���r�l�[�V�����w�b�h�B�����w�b�h��S&F�i�Z���_�X�g&�t�F���C�g�j�w�b�h�ł��B ���[�U�[�E�A�����t�@�X�w�b�h�́AS&F�i�Z���_�X�g&�t�F���C�g�j�w�b�h�̎�_���������邽�߂ɊJ�����ꂽ�w�b�h�ł��B �Z���_�X�g�̓��^���e�[�v�ɑΉ����邽�߂ɕK�v�ȑf�ނł������A�R�A�Ɏg�p����ƉQ�d���������傫���A�����g��������������Ȃǂ̖��_������܂����B���̂��߃R�A�̕����͏]���ǂ���t�F���C�g���g�p����Ă��܂��B�iVicter��SA�w�b�h�̃R�A�̓p�[�}���C�j �܂��I�[�f�B�I�p�̃w�b�h�Ƃ��Ďg�p����ɂ͉��H�������炭�A�ϐH�������߂邽�߂ɓY�������K�v�Ȃ��߁A�{���̖O�a�������x�������Ȃ��Ȃǂ̖�������܂����B ���[�U�[�E�A�����t�@�X�w�b�h�͔��̃A�����t�@�X�������g�p�����w�b�h�ł��B�A�����t�@�X�����͎������x���t�F���C�g�̔{�ȏ�������̂������ŁA�Z���_�X�g�Ɣ�ׂĂ�10%�ȏ㍂���ł��B �������x��������A�ׂ������܂ŃL�b�`���ƃe�[�v�ɘ^�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B�܂������я�ɐ����ł��邽�߁A�w�b�h�ޗ��Ƃ��Đϑw���~�l�[�g�R�A�����̂��e�Ղł����B ��_�͖��Ր��ł��B�A�����t�@�X�����͒P���ȍd�x�ł́A�t�F���C�g���������̂ł����A���Ր��̓t�F���C�g�������Ȃ���܂��B�Z���_�X�g�Ƃ͂قړ����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A���ۂ͔��щ��������Ƃɂ��A�Z���_�X�g�������Ր��͈����悤�ł��B�������Ղ������Ă��Ȃ���A�����I�ɂ́u�ŋ��v�Ƃ������܂��B ���Ղ��i���[�U�[�E�A�����t�@�X�w�b�h�́A�����̗��傫���Ȃ�Ƃ������ƂŁA�ꕔ�̃��[�U�[����̓o�b�V���O���Ă��܂����A����͑��̑f�ނ̃w�b�h�ł������ł��B �����I�ɂ͏����̖��Ղ�Ќ���ł́A�����I���������邱�Ƃ͂���܂���B�l�b�g���悭����ƃA�W�}�X���������Ȃ��ŁA���������̂�P�Ƀw�b�h�̂����ɂ��Ă���l�������悤�ł��B �쓮�n�̓e�[�v���s�����肳����N���[�Y�h���[�v�E�f���A���L���v�X�^���ł��B�L���v�X�^���̓N�H�[�c���b�N�̂R�w���j�A�g���NBSL���[�^�[�ɂ��_�C���N�g�h���C�u�ŁA����ɂ�胏�E�E�t���b�^�[�̌����e�[�v�̃w�b�h�^�b�`�̈��艻���͂����Ă��܂��B���[���̃��[�^�[��DC���[�^�[�ł��B���J�̋쓮�̓\���m�C�h�i�A�N�`���G�[�^�j���g�p���Ă��܂��B �J�Z�b�g�e�[�v�̃��[�f�B���O���ɁA�����I�Ƀe�[�v�̂���݂��`�F�b�N���Ċ����߂��@�\�����ڂ���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�d�����j | |||||||||||||||

| �d���g�����X��28V�E38VA�ŁuES�v�̕����������Ă���A���[�P�[�W�t���b�N�X�i�����R��j��Ƃ��āA�l�����������̃P�[�X�ň͂��Ă��܂��B���ۂɂ͎����R��͏���ɂ��N����̂ŁA����ł��\���ł͂���܂���B �g�����X�͕ʊ����B�d����H�����J�ƃf�B�X�v���B�A�^���A�Đ��̓Ɨ��d���ƂȂ��Ă��܂��B������H�ɂ�ELNA�@DUOREX��j�`�R�� VX�Ȃǂ̃R���f���T���g���Ă��܂��B �d���P�[�u���͕��s�R�[�h�ł����A���ނ�OFC�ŋɐ��\�����t���Ă��܂��B �d����H�͌����ڈȏ�ɋ��͂ŁATC-K555ESX/333ESX�ȍ~�̃V���[�Y���A�قƂ�Ǔ�����H���g���Ă��܂��B ���M�ʂ����Ȃ肠��̂ŁA�J�Z�b�g�f�b�L�̏�ɑ��̋@���u���Ē����Ԏg�p����ƁA�����ɔM���������ăp�[�c�̎����𑁂߂Ă��܂���������܂���B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�V�X�e���R���g���[���E�T�[�{��H�j | |||||||||||||||

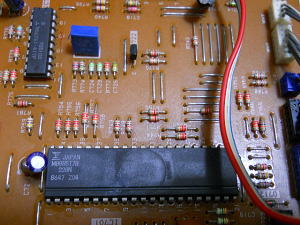

| �L�[����ƃf�B�X�v���B�\���Ȃǂ̐��䂷��V�X�e���R���g���[���p�̃}�C�R���́A�x�m�ʐ��́uMB88517B�v�ł��B�^���C�R���C�U�[�̐ؑւ��p��IC�͎O�H���́uM50761-417P�v�B ���[�^�[�̃T�[�{�̓N�H�[�cPLL�T�[�{�ł��BIC�͓��Ő��̃N�H�[�cPLL�E���[�^�[�R���g���[���[�uTC9142P�v�Ɛ����U���q�i�N�H�[�c�j�A�O�H���̃��W�b�NIC�uM4069UBP�v�Ȃǂ��g���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�^����H�j | |||||||||||||||

| �m�C�Y���_�N�V�����̓h���r�[B��C�𓋍ځB��p�`�b�v�͎��А��́uCX20188�v�𓋍ڂ��Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i����H�j | |||||||||||||||

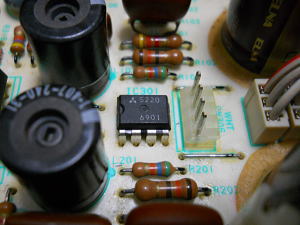

| �Đ���H�̃h���r�[IC���uCX20188�v���g�p�B�C�R���C�U�[�p�̃I�y�A���v�͎O�H�uM5220�v�ł��B

�d���p�̃��M�����[�^�[��NEC C2275��A985�B�R���f���T��ELNA�̃I�[�f�B�I�p�R���f���T�uDUOREX�v���g���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i���o�͒[�q�j | |||||||||||||||

| ���o�͒[�q�̓��C���C���A���C���A�E�g���e�P�n���ł��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| ��FTC-K555ESX�i1986�N�j ���FTA-F333ESX�i1986�N�j |

|||||||||||||||

| �iSONY�̃��^���e�[�v�@METAL-S�j | |||||||||||||||

| 1985�N�ASONY��1979�N�ȗ��A�̔�����Ă����uMETALLIC�v�v�ɑウ�āA�uMETAL-S�v���B1983�N�ɔ������ꂽ��ʃ��f���ł���uMETAL-ES�v�����j���[�A�����܂����B METAL-S�͒������q���^�������̂��A�����x�[�U�������̂ŁAMETALLIC�ɔ�ׂ�MOL��1.5dB���サ�Ă��܂��B METAL-ES�͒������q���^�������́u�G�N�X�g�����C�v���A���ꕪ�U�Z�p�ō����x�[�U�������̂ŁAMETALLIC�ɔ�ׂ�MOL��2dB����B�_�C�i�~�b�N�����W��4dB�g�傳��Ă��܂��B �����̎G���ł͍ŋ��̃p���[�Ƃ�����ꂽ���^���e�[�v�ŁA�^���e�X�g�ł�+10dB���N���A���܂����B METAL-S�AMETAL-ES�Ƃ��ɁA2��ނ̎�������̐��^���������x�L���̃n�[�t��DP-�U���J�j�Y���ɂ��A�e�[�v�̈��葖�s���������Ă��܂��B ���i��METAL-S��C-46��780�~�BC-60��990�~�BC-90��1350�~�BMETAL-ES��C-46��890�~�BC-60��1100�~�BC-90��1450�~�B |

|||||||||||||||

|

SONY TC-K555ESX�̃X�y�b�N

| ���g������ | 20Hz�`20kHz�@�}3dB�i���^���e�[�v�j |

| ���g���͈� | 15Hz�`22kHz�i���^���e�[�v�j |

| S/N�� | 56dB�iDolby �I�t�E���^���e�[�v�j 73dB�iDolby C�E���^���e�[�v�j |

| �c�� | 0.5�� |

| ���E�E�t���b�^�[ | �}0.04���iEIAJ�j 0.025���iWRMS�j |

| ����d�� | 27W |

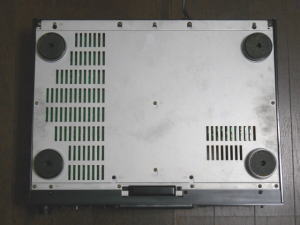

| �O�`���@ | ��430�~����125�~���s350mm |

| �d�� | 8.9kg |

SONY�̃J�Z�b�g�f�b�L

| TC-K555ESG | TC-K555ESX | TC-K5555ES | TC-K555 |

| TC-K333ESR | TC-K71 | TC-FX77 | TC-FX705 |

| TC-FX600 | TC-FX6 | TC-K5 | TC-4300SD |

| TC-4250SD | TC-2850SD |

| �s�n�o |

| �b�c�v���[���[ |

| �A���v |

| �X�s�[�J�[ |

| �J�Z�b�g�f�b�L |

| �`���[�i�[ |

| ���R�[�h�v���[���[ |

| PC�I�[�f�B�I |

| �P�[�u�� |

| �A�N�Z�T���[ |

| ���j�E�N�\ |

| ���낢��Ȃb�c |