|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > TC-K5 |

|

SONY TC-K5 |

| 1977年 定価59,800円 |

| SONYのTC-K5は1977年9月に発売された2ヘッドのカセットデッキです。 当時「598」クラスは激戦区で、ライバル機はAIWA AD-F30、AUREX PC-4260、DIATONE DT-4580S、Lo-D D-610、Marantz MODEL5010、ONKYO TA-630、OTTO RD-5350、Pioneer CT-600、ROTEL RD-30F、SANSUI SC-5、TEAC f-300、Technics RS-M30、TRIO KX-7000、YAMAHA TC-5、Victor KD-55SAなど。 1970年代というと、SONYのカセットレコーダーは、音の良さに定評があり人気でした。中でも1973年に発売された「デンスケ」(TC‐2850SD・ 52,800円)は大ヒットとなり、いわゆる「生録ブーム」が起きました。デンスケは可搬型のテープデッキでしたが、音質が良くレバー式の操作ボタンがカッコ良いということで、実際には生録をしない人達も、卓上型のカセットデッキとして購入していました。 その後、時代は卓上型(水平型)からコンポ型に移り、フロントローディングのTC-4350SDを経て、正立透視型のTC-5350SDやTC-4300SDなどが登場します。 そして1977年秋にスペックや内容を大幅に向上させたTC-K5、TC-K6とTC-K7Ⅱ、TC-K8Bのシリーズを発売しました。当時の大卒の初任給は10万千円。TC-K5は中級機という役割で、売れ筋の価格帯のデッキでした。 本来であれば、1978年秋に後継機のTC-K55が発売されるはずでしたが、1978年6月にスコッチがメタルテープの発売予定と、ビクターがメタル対応デッキの開発を発表すると状況が一転。さらに年末に発売されたビクターの戦略モデル「KD-A5」(59,800円)が、とてつもない内容だったために、それに対抗するために開発を伸ばし、ようやく1979年4月に発売されました。 この頃のカセットデッキはともかく性能の向上が早く、TC-K5が発売された時には、1974年発売のTC-5350SD(99,800円)よりも性能が良く、1976年発売のTC-K7(99,800円)にほぼ匹敵するスペックというのが「ウリ」でしたが、同じ価格でVictor KD-A5が発売されると、メタル対応やロジックメカの無い、ただの陳腐化したカセットデッキとなってしまいました。 TC-K5の特徴は回転精度が高くワウフラッターの少ない、FGサーボで制御をするグリーンモーターを搭載していることです。 FG(Frequency Generator)とは「周波数発電機」という意味で、モーターの回転軸にNとSのマグネットを装着した板を取付けて、その磁界をFGセンサで検出しパルスとして出力します。それをロジックICなどで基準周波数とチェックして、スピードのズレを検出しモーターのスピードをコントロールしています。 マグネットの数が多いほうがパルスが細かくなり、精度が上がるという考え方から「38パルスFGサーボ」という感じで、パルス数をアピールするメーカーもありました。 FGサーボは主にカセットデッキやレコードプレーヤーで使用されましたが、ほどなくして精度の高いクォーツロックによるFGサーボも登場しました。そしてしばらくの間、高級機がクォーツロック、下級モデルは普通のFGサーボという棲み分けが行われました。 ヘッドはSONY独自のF&F(フェライト&フェライト)ヘッドです。F&Fヘッドは、コアとガード部にフェライトを使用し、高い硬度のガラスで融合溶着したヘッドで、構造的にはAKAIのGXヘッドと同じタイプのものです。 フェライトならではの高域特性の良さとパーマロイの約200倍という摩耗への耐久性があり、片減りがしにくく、ギャップエッジの崩れが起きにくいなどのメリットがありました。 その他の機能としてはMPXフィルター、オートシャットオフ(オートストップ)、RECミュート、メモリーストップ/オートプレイなどを装備しています。 |

|||||||||||||||||||||

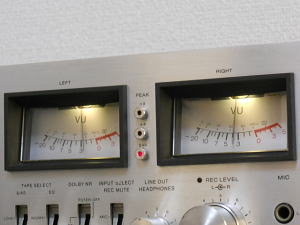

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| フロントパネルは当時のオーソドックスなデザインですが、1978年の「グッドデザイン賞」に選ばれています。 レイアウトは左側に電源ボタンとヘッドフォン端子。カセットホルダーの下には操作用のピアノボタンが並んでいます。ボタンには押し間違いの防止のために、色が付けられています。その横にはテープカウンター、メモリボタンなどがあります。 右側には大型のVUメーターと3段ピークレベルインジケーター。その下にはテープセレクタ(ノーマル、クローム、フェリクローム)。ドルビーNR(Bタイプ)、インプットセレクタなどのレバースイッチが並んでいます。 このレバースィッチは当時はやりのデザインで、アンプやチューナーなどでもよく使用されていました。そして録音とヘッドフォン/外部出力兼用のボリューム、マイクの入力端子があります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

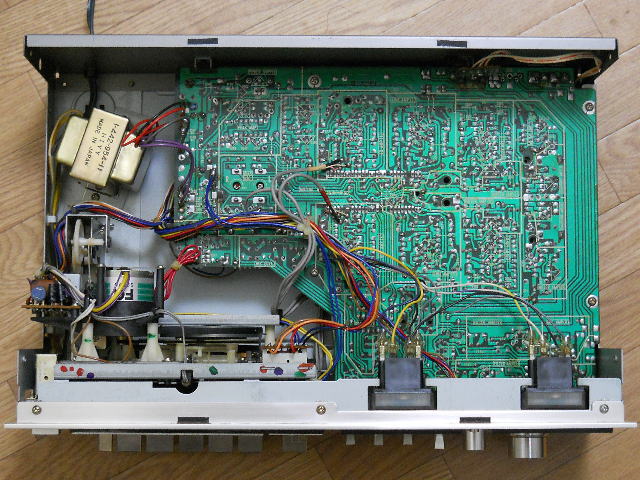

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||

| シャーシ(キャビネット)は鋼板製。中央部にフロントパネルとリアパネルを結ぶビーム(梁)があり、強度と剛性を高めています。 内部の基板はオールディスクリート構成。メカは手動ですしVUメーターなので、ディスプレィやシステムコントロールなどのいわゆるデジタル回路がありません。ICもサーボ回路に小さなロジックICが1個あるだけ。そのため音質を悪化させるデジタルノイズの発生が無いというのもメリットです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

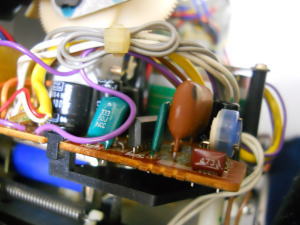

| (電源回路) |

|||||||||||||||||||||

| 電源トランスはリーケージフラックス(磁束漏れ)対策のために、金属ケースに入っています。電源回路は簡易な回路ですが、独立電源となっています。電源コードは細い並行ケーブルです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (ヘッド) | |||||||||||||||||||||

| ヘッドは録再と消去の2ヘッドで、録再ヘッドには高域特性の良い「F&Fヘッド」が使われています。1970年代前半のF&Fヘッドは、高耐久性を唱っていたにも関わらず、意外と摩耗が早かったのですが、この時期にはだいぶ改良されているようです。 F&FヘッドはSONYが独自開発したもので、コアとガード部にフェライトを使ったオールフェライト構造で、パーマロイに比べて耐久性が高く、ヘッドの片減りやギャップエッジの崩れが少ないという特徴があります。ヘッド表面はブラックミラー仕上げとして、良好なテープのヘッドタッチとゴミの付着を防いでいます。 1980年代の主力となる「レーザーアモルファスヘッド」は、磁気特性や音質などバランスがとれた良いヘッドですが、F&Fヘッドに比べて摩耗が早いという問題があるため、現在でも「F&Fヘッド」のファンは多いようです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

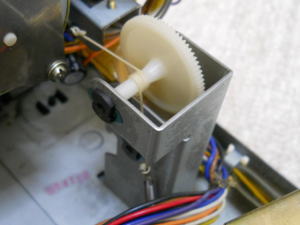

| (メカ) | |||||||||||||||||||||

| メカは1モーターですが、改良によりワウフラッターは0.05%と、2モーターのTC-K7(1976年・99,800円)よりも向上しています。 1モーターでスピンドル、リール、アイドラーを動かしているので、「からくり」のように、いろいろな工夫が詰まったメカです。モーターはグリーンモーターをFGサーボで制御しています。 SONYのグリーンモーターはBSL(ブラシ&スロットレス)モーターとDCモーターの2種類がありますが、TC-K5が搭載しているのは大トルク型のDCモーターです。 モーターの回転軸には2本のベルトが掛けられています。1本はキャプスタンと早送り・巻き戻しのリールの回転用で、普段はフライホイールとキャプスタンを回し、巻き戻しボタンが押された時には、ギヤが噛んでサプライ用(巻き戻し)のリールに回転を伝達します。 もう1本はアイドラーとオートシャットオフの検知用メカに動力を伝えています。再生・録音時ホタンが押されると、アイドラーがテイクアップ(巻き取り)用のリールのハブに接触して回転させます。 オートシャットオフはリールの回転に合わせて、ストッパーが動作しており、テープが終了すると1回転してからストッパーが止まり、ピアノボタンのロックを解除することで、オートシャットオフを実現しています。 このメカの回転系の部分はTC-K6と同じです。TC-K5のピアノボタンがある部分には、TC-K6ではメカをモーターで動かすための複雑なギヤがあります。 TC-K5ではピアノボタンを押すことで、人力によりヘッドの上げ下げや、早送り・巻き戻しの切り替えを行う「メカニカル方式」ですが、TC-K6は「ソフトタッチボタン」での操作を可能にするために、オペレーション専用モーターが、このギヤを駆動させて人力の代わりとなってメカを動かします。 モーターの隣にあるサーボ基板にはスピードを調整するための半固定ボリュームがあります。 カセッホルダーの開閉はバネを使った機構で、SONYのカセットデッキでよく発生するゴムパーツの劣化による「ロケットオープン」は発生しません。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

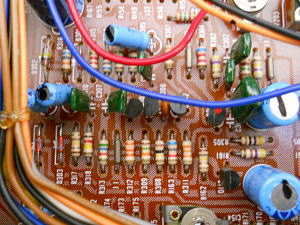

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||||||||

| 内部の基板はオールディスクリート構成。ドルビーノイズリダクションもディスクリートによる回路ですし、イコライザーアンプやマイクアンプといったオペアンプを使いそうなところもディスクリート。 そして録音・再生回路のバイアス部分を除いてイコライザー、ドルビー、ラインアンプ、マイク入力、そしてメーター回路まで、全て左右独立のMONO構成の回路です。ある意味とてもお金がかかっています。 SONYは1975年のTC-4300SDなどで、すでにドルビー用ICを開発しているにも関わらず、TC-K5ではコストの安いICを使わず、わざわざディスクリートで回路を組んだのか不思議です。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||||||||

| 入出力端子はライン入力端子と、ライン出力は固定と可変の端子があります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (1978年のSONYのカセットテープ) | |||||||||||||||||||||

| 1978年、SONYはカセットテープのラインアップを一新し、ノーマルタイプのAHF、BHF、CHF。クロームタイプのJHF、フェリクロームのDUADを発売します。 このシリーズでは、クロームタイプのJHFをコバルト添加酸化鉄に代えるなど、磁性体の改良をしただけでなく、全モデルに段差ハブとスジ付きシートの採用した「DP(Dual Protection Mechanism)メカ」を採用し、テープの巻き乱れを50%も減少させています。また高精密ハーフと合わせて走行不良による変調ノイズや、走行ノイズも少なくしています。 価格はDUAD C-60が800円。JHF C-60が700円。AHF C-60が650円。BHF C-60が550円。CHF C-60が400円など。 |

|||||||||||||||||||||

|

SONY TC-K5のスペック

| 周波数特性 | 20Hz~18kHz フェリクロームテープ 20Hz~17kHz クロームテープ 20Hz~18kHz ノーマルテープ |

| S/N比 | 59dB(Dolby オフ・フェリクローム) 69dB(Dolby オン・フェリクローム) |

| 高調波ひずみ率 | 1.3% |

| ワウ・フラッター | 0.05%(WRMS) |

| 消費電力 | 9W |

| サイズ | 幅410×高さ145×奥行290mm |

| 重量 | 6.0kg |

SONYのカセットデッキ

| TC-K555ESG | TC-K555ESX | TC-K5555ES | TC-K555 |

| TC-K333ESR | TC-K71 | TC-FX77 | TC-FX705 |

| TC-FX600 | TC-FX6 | TC-K5 | TC-4300SD |

| TC-4250SD | TC-2850SD |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |