|

||

| �s�n�o �� �g������I�[�f�B�I �� �J�Z�b�g�f�b�L �� TC-K555ESG |

|

�r�n�m�x�@�s�b�|K555ESG |

| �@�@�@�P�X�W�X�N�@�艿�X�X,�W�O�O�~ |

| SONY��TC-K555ESG�́A1989�N11���ɔ������ꂽ�R�w�b�h�J�Z�b�g�f�b�L�ł��B �V�����f�U�C���A�V�������J�j�Y���Ȃ�1990�N��ւ̃��t�@�����X�ƂȂ�ׂ��J�����ꂽ�f�b�L�ł���A����܂ł�SONY�̃J�Z�b�g�f�b�L�̋Z�p���W�听�������f���Ƃ������܂��B FM fan�̃_�C�i�~�b�N��܂̗D�G���E�@�B 1987�N�Ɏ�����̃J�Z�b�g�ƌ���ꂽDAT�iDigital Audio Tape�j�p�f�b�L�́AEXCELIA XD-001��SONY DTC-1000ES���������ꂽ�܂����B DAT�p�̃f�b�L��e�[�v�̉��i��������͎̂��Ԃ̖��Ƃ���Ă��܂������A�R�s�[�v���e�N�V�����̖��Ȃǂ�������y�ɑ��ĕs���ȗv�f������܂����B �J�Z�b�g�f�b�L�͂P�X�W�O�N��̌㔼�Ƃ����ƁA�Z�p�I�ɂ͂��łɐ��n���ɓ����Ă���A�ቿ�i�̃��f���ł��\���Ȑ��\�������Ă��܂����B�܂�DAT�̓o�������@��͌������ŁA���ɍ����@�͊e���[�J�[�Ƃ��ɐV���i�̊J�����~���Ă����܂����B �P�X�W�X�N�ɔ������ꂽ�J�Z�b�g�f�b�L�ŁA�X���~�ȏ�̐��i�͂���TC-K555ESG��A&D GX-Z9100EX��������܂���B �J�Z�b�g�f�b�L�͏k���X���Ƃ����Ă��A�A���v�A�X�s�[�J�[�ACD�v���[���[�́A�������Ő悤�ȑs��ȕ��ʐ푈���s���Ă�������ł��B �O���f����TC-K555ESR�����[�U�[�E�A�����t�@�X�w�b�h�A�N���[�Y�h���[�v�E�f���A���L���v�X�^���A�X�[�p�[�o�C�A�X�A�~�b�h�V�b�v�h���C�u�E�V�X�e���ȂǓ��ڂ����u���ʃ��f���v�ł������ATC-K555ESG�ł͂���ɕ��ʉ����i�߂��A�V���[�V��J�A��H����������܂����B TC-K555ESG�̒艿��TC-K555ESR�������������Ȃ��Ă��܂����A�����R�X�g�͋t��20%���炢�����Ă��邩������܂���B TC-K555ESG�̃V���[�V�͎��C�c�ݑ�̓����b�L���{����č\���������B���̂������ŏd�ʂ�2kg�ȏ㑝�����Ă��܂��B���J�͐V�v�̂��̂ŁA�L���v�X�^���̃x�[�X�����Ƀ_�C�L���X�g���g�p�������S�ȃ��J�ł��B�J�Z�b�g�̃h�A�̊J�̓p���[���[�f�B���O�ƂȂ�A���[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�̃��[�h���ɂ́A�P�������ESC-OCC���i4N�EOFC�j���̗p���Ă��܂��B �d����H�ł̓R���f���T�̑��݂ɂ����艻���͂��Ă���A���l�ɍĐ��n��H�̋������s���Ă��܂��B�^����H�ɂ͍�����̓��������P����h���r�[HX-PRO���V���ɓ��ڂ���܂����B �e�[�v�̎�ށi�^�C�vI�E�m�[�}���A�^�C�vII�E�n�C�|�W�V�����A�^�C�vIV�E���^���j���A�����I�Ɍ��o����I�[�g�e�[�v�Z���N�^�[�𓋍ځB�^���n��ES���f���Ƃ������ƂŃo�C�A�X��REC���x����A�o�C�A�X�̃L�����u���[�V�����Ȃǂ��������Ă��܂��B ���ʂƂ���DAT�̓f�b�L��e�[�v�̉��i�����܂艺����Ȃ������ɁA�P�X�X�Q�N�ɓo�ꂵ��MD�ɂƂ��ĕς���A�v���p�@�ނ�R���s���[�^�̃f�[�^�X�g���[�W�Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ�܂��B�܂�MD���Q�O�O�O�N��ɓ���ƓP�ނ��郁�[�J�[�������āA�قڏI�����}�����ɂȂ�܂����B ����ɑ��ăJ�Z�b�g�e�[�v�͌��݂��̔�����Ă��܂��B�����V�i�œ���ł���J�Z�b�g�f�b�L�͋@�킪�����邽�߁A���x�̗ǂ��Â��f�b�L�͒��ÃV���b�v��I�[�N�V�����ō��l�Ŏ������Ă��܂��B TC-K555ESG�̂悤�ȍ����\�ȃJ�Z�b�g�f�b�L���P�䂠��A�ƒ�ɖ����Ă���^�����ꂽ�u�J�Z�b�g�e�[�v�̎��Y�v�̊��p���ł��܂����ACD����̃_���r���O��`���[�i�[����̃G�A�`�F�b�N�Ƃ������A�P�X�W�O�N��̃I�[�f�B�I���C�t���y���ނ��Ƃ��ł��܂��B �Z��@��TC-K333ESG�i79,800�~�j�Ƃ̓V���[�V�̓����b�L���ȗ�������A�����ɍ���t���邽�߂ɃI�y�A���v��R���f���T��ύX���Ă��邾���ŁA�O�������łȂ����e��X�y�b�N���قƂ�Ǔ����ɂȂ��Ă��܂��B �i�����ɂ��āj ���C�h�����W�ō��̂���Z���ȉ��ł��B�����̂T�`�U���~�N���X�̃J�Z�b�g�f�b�L�͉��Ƀ����n������������A�J�Z�b�g�e�[�v�̓�����A�ǂ����Ă��u�n�C�����v�ɂȂ�̂��떂�������߁A��������グ�Ă��銴��������܂������A�������uES�v�V���[�Y�̍����@�B���̂悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B �����A���̃N���X�̃f�b�L�̓\�[�X�ƃe�[�v�̍Đ����̍������Ȃ��ƌ����Ă��܂������A���݂̂b�c�v���[���[��DAC�̉𑜓x�ƃ����W�����͏オ���Ă��邽�߁A������g���Ę^���E�Đ�����ƁA�ǂ����Ă����͏o�Ă��܂��B �����Ƃ����̃f�b�L���g���āA�V���ɂb�c����̃_�r���O��G�A�`�F�b�N�������Ă��A���͂⍂���\�ȃJ�Z�b�g�e�[�v�̓��肪�o���Ȃ��̂Ŏd������܂���B �����J�Z�b�g�f�b�L���I�[�f�B�I�̎���̂ЂƂ��������ɁAFM�����Ő���ɕ�������Ă����R���T�[�g�Ȃǂ̃��C�u�����͂b�c������Ă��Ȃ����̂������A���ł������M�d�ȃ��C�u�����[�̍Đ��ɂƂĂ����ɗ����܂��B |

|||||||||||||||

| �i�t�����g�p�l���j | |||||||||||||||

| �t�����g�p�l���̃f�U�C���͈�V�B�Z���^�[���J���͂���ō����̓J�E���^�[�ƍĐ��E�^���E������E�����߂��̑���{�^���B�E���ɂ̓��x�����[�^�[�ƃh���r�[HX-PRO��o�C�A�X�Ȃǘ^���p�̒��߃c�}�~������܂��B �J�E���^�[�͕��b�\���Ō��Z�@�\�������j�A�d�q�J�E���^�[�B���x�����[�^�[��-40dB�`+8dB�͈̔͂Ńs�[�N�l��\�����A�s�[�N�z�[���h�@�\�������u���C�h�����W�E�s�[�N�v���O�������[�^�[�v�ł��B�܂��f�B�X�v���CON/OFF�X�C�b�`�����Ă��܂��B �J�Z�b�g�z���_�[�́u���v�i���������j�́ATC-K555ESR�ɔ�ׂ�Ƃ����ԏ������Ȃ�A�e�[�v�c�ʂ��m�F�ł��邾���ƂȂ�܂����B�܂����̕������X���[�N������Ă��܂��B �ȑO�̑��̓J�Z�b�g�e�[�v�{�̂����ׂČ�����Ƃ������z�ł������ATC-K555ESG����́A�J�Z�b�g�e�[�v�̒����ۊǂ̂��߂ɁA�e�[�v���Ȃ�ׂ��O���i���̎����ւ̔��ˌ����܂ށj�ɓ��ĂȂ��Ƃ����ӂ��Ƀ|���V�[���ς�������߂ł��B SONY�̃J�Z�b�g�e�[�v�ł́A�ꑫ��ɂ��̃|���V�[����������Ă���A�uMetal Master�v�ƁuUX Master�v�A�uMetal-ES �v�uMetal-S�v�ȂǂŁA���ⓧ�������̏��^�����s���Ă��܂����B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

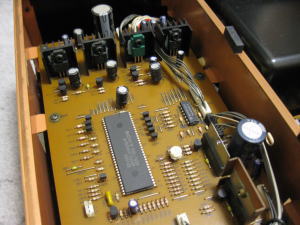

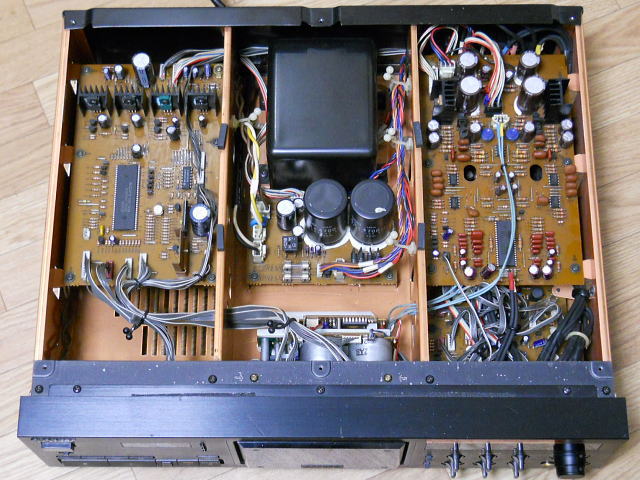

| �i�V���[�V�Ɠ����ɂ��āj | |||||||||||||||

| �V���[�V�͎��C�c�̔�����h���Ƃ����J�b�p�[�^�C�g�i�����b�L�j�B�E�F�C�g�o�����X��V���[�V�̍����A�b�v�A�u���b�N�Ԃ̊��̒ጸ���邽�߂ɁA�J�f�b�L�Ɠd�����𒆉��ɁA�R���g���[���n�ƃI�[�f�B�I��H�����E�ɔz�u�����~�b�h�V�b�v�h���C�u�E�V�X�e���i�Z���^�[���J�j���̗p����Ă��܂��B���傤�Ǔ���������A�b�c�v���[���[���Z���^�[���J�̋@�킪�����Ă��Ă��܂����B �����ɂ���d���g�����X�͂��������傫���A�����܂ŕK�v�Ȃ̂��Ǝv���قǁB�����̃V�X�e���R���g���[���̉�H�́A���J�ƃf�C�X�v���B�p�̓d���u���b�N�Ƃh�b�����邾���ŃV���v���B ����ɑ��E���̃I�[�f�B�I��H�́A�^���n�ƍĐ��n�̊���h�����߂Q�K���ĂƂ��A�S�i�k/R�c�C�����m��DC�A���v�\���ƂȂ��Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�w�b�h�E���J�j | |||||||||||||||

| �^���E�Đ��w�b�h�ɂ�LC-OFC���R�C���Ɏg�p�������[�U�[�E�A�����t�@�X�̃R���r�l�[�V�����w�b�h�𓋍ځB�����w�b�h��S&F�i�Z���_�X�g&�t�F���C�g�j�w�b�h�ƂȂ��Ă��܂��B �쓮�n�̓e�[�v���s�����肳����N���[�Y�h���[�v�E�f���A���L���v�X�^�����̗p�B�R�w���j�A�g���NBSL���[�^�[�ɂ��_�C���N�g�h���C�u�ŁA����ɂ�胏�E�E�t���b�^�[�̌����e�[�v�̃w�b�h�^�b�`�̈��艻���͂����Ă��܂��B���[�����[�^�[��DC���[�^�[���g�p���Ă��܂��B TC-K555ESG�͐V�������J���̗p���A�J�Z�b�g�̃��[�f�B���O�̓��[�^�[���g�p�����u�p���[���[�f�B���O�v�ɂȂ�܂����B�z���_�[�ɃJ�Z�b�g�����Ă����A�v���C�Ȃǂ̑���{�^�������������ŁA�����I�Ƀe�[�v�����[�f�B���O����܂��B ���܂ł�SONY�̃J�Z�b�g�f�b�L�Ƃ����ƁA�\���m�C�h�i�A�N�`���G�[�^�j�Ń��J�����Ă����̂ŁA�w�b�h�̏グ�����̎��Ɂu�K�b�`�����v�Ƃ�����������̂������ł������A���̃p���[���[�f�B���O�̓����ɔ����B���J�̋쓮�����[�^�[�ƃS���x���g�A�M���ɂ��쓮�ɕς���āA���͐Â��ɂȂ�܂����B �܂��e�[�v���s���̗L�Q�U����}����J�Z�b�g�X�^�r���C�U�[����������Ă��܂��B TC-K555ESG�̃T�[�{�̓N�H�[�cPLL�EFG�T�[�{�ŁA���J�̌��ɃT�[�{��H������܂��B�L���v�X�^�����[�^�[�̐����SONY����IC�uCX20174�v�B�N�H�[�cPLL��H�͓��Ő��́uTC9142P�v�AFG�i���g�����d�@�j�̃o�b�t�@�A���v��NEC�u��PC4557C�v���g���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�d�����j | |||||||||||||||

| �d���g�����X�͑傫�ȃP�[�X����B����ȃA���v�̃g�����X���炢�̑傫��������܂��B �J�Z�b�g�f�b�L�͎��C�e�[�v��������ł����A�d���g�����X���甭�����郊�[�P�[�W�t���b�N�X�i�����R��j�ɑ��ẮA�����@�ł��ӊO�ƃ��[�Y�ł����BSONY��ES�V���[�Y�ł��O���f����TC-K555ESR�܂ł́A�\���ȑ���Ă��܂���B ����TC-K55ESG�ł̓g�����X�{�̂��P�[�X�ŕ����A����Ɏ��C�c�ݑ�Ƃ��ăV���[�V�����ɓ����b�L���{����܂����B ���̃P�[�X�͓���������ܐZ�������������Ȃ��̂Ŗh�U�d�l�ƂȂ��Ă��܂��B�ʊ����͂R�n���œd����H�����J�ƃf�B�X�v���B�A�^���A�Đ��̓Ɨ��d���ƂȂ��Ă��܂��B �d���P�[�u���͐��d����OFC�ی`�L���u�^�C���R�[�h�i1.25m�u�j�ł��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

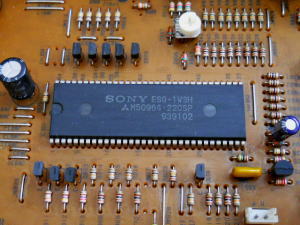

| �i�V�X�e���R���g���[����H�j | |||||||||||||||

| �V�X�e���R���g���[����H�ł͘^���A�Đ��A������A�����߂��Ȃǂ̃L�[����̃R���g���[���ƁA�f�B�X�v���B�\���Ȃǂ̐�������Ă��܂��B ���C����SONY�̃}�[�N�����Ă���O�H���̃}�C�R���uM50964-220SP�v�ŁA���ɂ�FL�f�C�X�v���B�̃h���C�o�[�uMSL9512RS�v�Ȃǂ̃`�b�v������܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�^����H�j | |||||||||||||||

| �m�C�Y���_�N�V�����̓h���r�[B��C�^�C�v�𓋍ځB��p�`�b�v�͎��А��́uCX20188�v�𓋍ڂ��Ă��܂��B �h���r�[HX PRO�̓h���r�[��������B&O�Ђ������ŊJ���������̂ŁA�^�����Ƀe�[�v�w�b�h�Ŏ����o�C�A�X�����o���A��������1/1000�b�P�ʂ�AC�o�C�A�X���œK�l�ɃR���g���[���i�ጸ�j���邱�ƂŁA������̎��g�������i���g���̊g��Əo�́j�����P���Ă��܂��B��p�`�b�v��NEC���́uuPC1297CA�v�ł��B �V�X�e���R���g���[���n����I�[�f�B�I�n�ɘR����d����r�����邽�߂ɁAC-MOS�o�b�t�@�uMC14050BCP�v�œd����1/10000���x�ɒጸ���Ă��܂��B �����̗�h�����߂ɏ��x99.997���ȏ�̖��_�f�����AESC-OCC���ނ��v���Ɏg���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

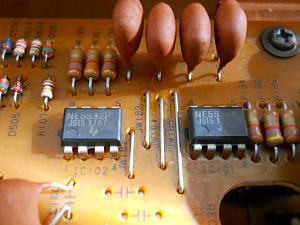

| �i����H�j | |||||||||||||||

| TC-K555ESR�ɔ�ׂăp�[�c�����[��Ƒ��₵�āA��H���̂��������Ă��܂��B �Đ���H�̃h���r�[IC���uCX20188�v���g�p����Ă��܂��B�V���Ƀo�C�A�X�M���̃t�B���^�����O�ɁAGIC�iGeneralized Immittance converter�j�^�̃t�B���^�[�𓋍ځB�t�B���^�[�p�̃I�y�A���v�͌��݂ł������ɂ͒�]�̂���TI���uNE5532P�v�ł��B �I�y�A���v�͑��ɃC�R���C�U�[�A���v�p�ɁA�A�i���O�f�o�C�Z�Y�́uAD712JN�v�iTC-K333ESG��NE5532P�j���g�p����Ă��܂��B ��GIC�^�̃t�B���^�[��SONY�̂b�c�v���[���[�ł����ڂ���Ă���ASCD-1��CDP-552ESD�ACDP-553ESD�ȂǂŎg�p����Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i���o�͒[�q�j | |||||||||||||||

| ���͒[�q�͒ʏ�̃��C���C���̑��ɁA�^�����x����H�Ȃǂ��o�C�p�X����uCD�_�C���N�g�C���v�[�q������܂��B�o�͒[�q�̓��C���A�E�g�[�q���P�n���ł��B ��p�����R���́uRM-J702�v�B |

|||||||||||||||

|

SONY TC-K555ESG�̃X�y�b�N

| ���g������ | 15Hz�`22kHz �}3dB�i���^���e�[�v�j |

| ���g���͈� | 10Hz�`23kHz�i���^���e�[�v�j |

| S/N�� | 56dB�iDolby �I�t�E���^���e�[�v�j 73dB�iDolby C�E���^���e�[�v�j |

| ���E�E�t���b�^�[ | �}0.04���iWpeak�j 0.022���iWRMS�j |

| ����d�� | 24W |

| �O�`���@ | ��470�~����140�~���s380mm |

| �d�� | 12.7kg |

SONY�̃J�Z�b�g�f�b�L

| TC-K555ESG | TC-K555ESX | TC-K5555ES | TC-K555 |

| TC-K333ESR | TC-K71 | TC-FX77 | TC-FX705 |

| TC-FX600 | TC-FX6 | TC-K5 | TC-4300SD |

| TC-4250SD | TC-2850SD |

| �s�n�o |

| �b�c�v���[���[ |

| �A���v |

| �X�s�[�J�[ |

| �J�Z�b�g�f�b�L |

| �`���[�i�[ |

| ���R�[�h�v���[���[ |

| PC�I�[�f�B�I |

| �P�[�u�� |

| �A�N�Z�T���[ |

| ���j�E�N�\ |

| ���낢���CD |