|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > TC-4250SD |

|

SONY TC−4250 |

| 1973年 定価59,800円 |

| SONYのTC-4250SDは、1973年11月に発売された2ヘッドのカセットデッキです。 当時のSONYのラインアップは、TC-6150SD(128,000円)、TC-2050SD(38,800円)、TC-2020(29,800円)など。 TC-4250SDは中級クラスのデッキですが、当時の大卒初任給が62,300円なのに対し、定価59,800円と庶民感覚からいうと高価な品物でした。 しかし当時はインフレがすごい時代で、翌1974年の大卒初任給は78,700円と26%も上昇しました。当然ながらSONYの社員の給料も上がりますし、使用する部品の価格も上昇。 製造コストが大幅に上がったのに加えて、オイルショックによるガソリンの高騰で物流費も上がるということで、TC-4250SDは67,800円へと値上げになります。その後さらに物価が上昇したため、TC-4250SDを改良した後継機のTC-4260SDは、79,800円という価格になりました。 1970年代前半はカセットデッキにとって、大きな技術革新が続いた時代です。1970年にクロームテープ(当時はクロミカセットと呼ばれました)が発売。クローズドループ・デュアル・キャプスタン、フェライトヘッドの搭載(SONY TC-2200)。1971年にはドルビーノイズリダクションシステム(Bタイプ)が登場。ダイレクトドライブの搭載(Technics RS-275U)。1972年に3ヘッド機(Technics RS-279U)が発売。1973年にはフェリクロームカセット発売されました。 TC-4250SDはドルビーシステムと「DUAD」(フェリクローム)テープに対応したカセットデッキです。 ヘッドはF&F(フェライト&フェライト)ヘッドを搭載しています。 F&FヘッドはSONYが独自開発したもので、コアとガード部にフェライトを使ったオールフェライト構造で、パーマロイに比べて耐久性が高く、ヘッドの片減りやギャップエッジの崩れが少ないという特徴があります。 ヘッド表面はブラックミラー仕上げとして、良好なテープのヘッドタッチとゴミの付着を防いでいます。 メカには直径90mmの大型フライホイールを採用。スピンドルの回転を安定させ、テープのなめらかな走行を実現しています。 オートシャットオフ機構は、テープが巻き終ると自動的に操作ボタンが解除され、ヘッドやピンチローラーが作動前の位置に戻るというもので、メカの回転部などにかかる不要な負担を解消しています。 ドルビーノイズリダクションシステムは、テープのヒスノイズを低減するためもので、大きな音の時にノイズが聞こえにくくなるという、人間の聴覚のマスキング現象を利用しています。 ノイズ音が目立つような高域周波数の信号を、レベルを上げて記録(エンコード)し、それを再生する時に元のレベルに戻して(デコード)するという仕組みです。 当時のカセットデッキのソースはレコードプレーヤーや、まだ検波回路が弱いチューナーですし、カセットテープもMOL(最大出力)が低かったので、ノイズリダクションの効果はけっこう実感できました。 録音回路には「ソニーリミッター録音」を搭載しています。リミッター録音はON/OFFが可能で、録音レベルを越える入力が発生した場合、リミッターが作動して自動的に超えた入力レベルをカットして、歪の発生を防止します。 チューナーからのエアチェック時に、チューナーのMPX回路の19kHzのパイロット信号が、混入するのを防止するために、19kHz以上をカットするMPXフィルターを搭載しています。 テープセレクタはノーマル、クローム、フェリクローム(DUAD)の3段です。 その他の機能としてはテープが巻き終ると、自動的に操作ボタンとヘッドが停止位置に戻るオートシャットオフ機構や、テープの頭出しが可能なメモリーカウンターを装備しています。 ※日本で初めてドルビーシステムを搭載したステレオカセットデッキは、1971年に発売されたTEAC A-350(58,800円)で、SONYで最初にドルビーシステムを搭載したのは、1972年のTC-2250SD(56,800円)です。 |

|||||||||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||||||||

| もう40年以上前のデッキなので、どうせこもった音だろうと思っていたのですが、けっこう音が出るのでビックリ。 さすがに70年代末期に登場したメタル対応機や、80年代後半の物量機にはまったく勝てませんが、アナログらしいウォームトーンを聴かせてくれます。 |

|||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| 当時のカセットデッキは平置き型(水平型)がほとんどで、デザイン的にもオーソドックスなものです。 TC-4250SDは電子式のロジックメカではなく、ピアノボタンを押すことで、人力によりヘッドの上げ下げや、早送り・巻き戻しの切り替えを行う「メカニカル方式」です。 レイアウトは左側にカセットドアと操作用のピアノボタン。その右側にはテープセレクター、ドルビー、録音リミッターのスイッチ。 録音レベルの調整ボリュームは、微調整が可能なロングストローク・スライドボリュームで、ライン用L/R、マイク用のL/Rの4つがあり、ラインとマイクのミキシングも可能です。 その右には出力用のボリュームがあります。 上部の角度のついた部分にはリミッター、ドルビー、録音、PAUSEの各インジケーター。テープカウンターとそのリセットボタンとメモリースイッチ。VUメーターとピークレベル・インジケーターがあります。 ※最近はVUメーターのことを、ニードルメーター(針式メーター)と呼ぶ人もいますが、オーディオ用語としては昔からVU(volume unit)メーターです。SONYのカセットデッキの場合、スケールのところに「VU」の表示があります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

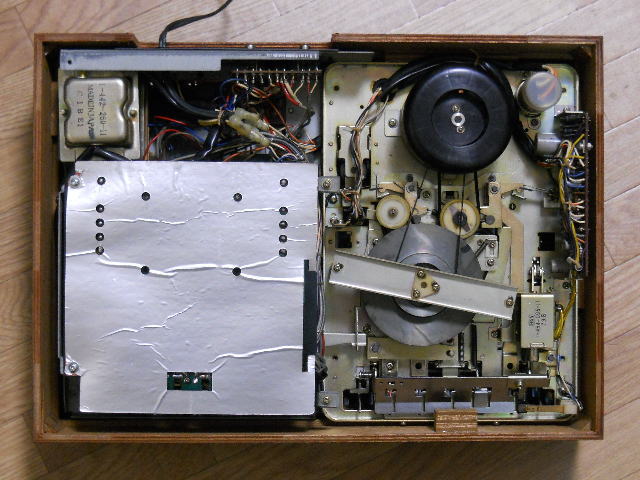

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||

| キャビネットは少し複雑で、上面のパネルはアルミですが、カセットドアや操作スイッチのある部分は樹脂製。その下のボディ部分の本体は合板製。底板はプラスティック製です。 内部のスペースはちょうど回路部分が半分、メカ部分が半分という感じ。基板の下側にはノイズ対策のシートが取り付けられています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (電源回路) |

|||||||||||||||||||||

| 電源トランスはリーケージフラックス(磁束漏れ)対策のために、金属ケースに入っています。電源回路はモーター、照明、録音再生回路の3系統の独立電源となっています。電源コードは細い並行ケーブル。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (ヘッド) | |||||||||||||||||||||

| ヘッドは録再と消去の2ヘッド。録再ヘッドには高域特性が良く、高硬度で耐摩耗性が高いF&F(フェライト&フェライト)ヘッドを搭載しています。 1970年に登場したクロームテープは高音質でしたが、従来のパーマロイヘッドでは磨耗が早いという問題がありました。それに対応すべく開発されたのが、フェライトヘッドと耐摩耗性パーマロイ(ハードパーマロイ)※です。 フェライトは理想的なヘッドコア材料として注目されていましたが、高い硬度のために、加工が難しいという問題がありました。こうした問題を解決してSONYは1970年にTC-2200に初めてフェライトヘッドを搭載します。 このヘッドをさらに改良して1971年に登場したのが、「F&Fヘッド」です。F&Fヘッドはコア部だけでなくガード部にもフェライトを使用した構造で、ギャップのスペーサーとコア部の固定には、フェライトと同じ硬度を持つ無歪みガラスによる融合溶着が行われています。 TC-4250SDのF&Fヘッドはギャップを1.5μのナローギャップ(1μ=1/1000mm)としているため、高周波損失が少ないという特徴があります。※TC-6150SDは0.9μのナローギャップ。 またパーマロイに比べて摩擦量が1/200と少ないため、パーマロイのラミネートヘッドの約200倍以上の高い耐摩耗性を持っています。さらにギャップ部に無歪みガラスを使用しているため、ヘッドの片減りやギャップのズレが起こらないという特徴があります。 ヘッドの前面をブラックミラー(鏡面)仕上げにすることで、良好なテープのヘッドタッチを実現。またゴミの付着も少なくなっています。 ※ハードパーマロイは1971年に開発されますが、従来のパーマロイよりも耐摩耗性が向上したものの、クロームテープに対しては、まだ十分といえるものではありませんでした。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (メカ) | |||||||||||||||||||||

| メカは1モーターでスピンドルとリールを駆動させています。 モーターは1970年代後半と違って、かなり大きなモーターです。まだトルクの大きな小型モーターが無かったのかもしれません。モーターの回転軸には2本のベルトが掛けられており、1本はキャプスタンとフライホイールを回転させ、もう1本はリールの回転用です。 このモーターはシンクロナスモーターで、家庭用電源の周波数、東日本:50Hzまたは西日本:60Hzに同期(シンクロ)するようになっています。 工場からの出荷時には販売する場所に合わせて50Hzか60Hzのどちらかに設定されており、引っ越しなどで周波数の違う場所に使う場合は、サービスセンターで周波数に合わせた調整をしてもらう必要がありました。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||||||||

| 回路は左右独立のMONO構成のディスクリート回路です。ドルビー(Bタイプ)ノイズリダクション回路は小さなケースに入っています。 SONYがドルビー回路をIC化するのは1980年代になってからなので、モジュール化した回路が入っているのかもしれません。 ちなみに日本で初めて「ドルビー・ノイズリダクションシステム」を搭載したカセットデッキは、TEAC A-350(1971年)で、SONYで最初に搭載したのは、TC-2250SD(1972年)となります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||||||||

| 入出力端子はリアにRCAのライン入力とライン出力端子と、DINの録音/再生端子があります。フロントにはマイク端子とヘッドフォン端子があります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

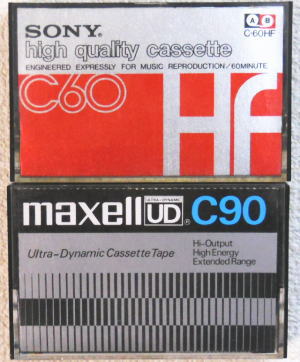

| (1973年のカセットテープ) | |||||||||||||||||||||

| 1972年にmaxellはPXガンマヘマタイト磁性体を使用したオーディオ用カセットテープ「UD」を発売します。 価格は C-46が450円。C-60が550円、C-90が850円、C-120が1200円でした。 1973年にSONYが、ラインアップを一新して、ノーマルタイプのオーディオカセット「HF」をリニューアル。クロームタイプは「クロミカセット」に代えて「CR」を投入。そして世界初で初めて磁性体を二層塗りしたフェリクロームタイプの「DUAD」を発売しました。 |

|||||||||||||||||||||

|

SONY TC-4250SDのスペック

| 周波数特性 | 20Hz〜17kHz (クローム・フェリクロームテープ) 20Hz〜15kHz (ノーマルテープ) |

| S/N比 | 55dB |

| 総合ひずみ率 | 2.0% |

| ワウ・フラッター | 0.07%(WRMS) |

| 消費電力 | 16W |

| サイズ | 幅411×高さ138×奥行294mm |

| 重量 | 7.0kg |

SONYのカセットデッキ

| TC-K555ESG | TC-K555ESX | TC-K5555ES | TC-K555 |

| TC-K333ESR | TC-K71 | TC-FX77 | TC-FX705 |

| TC-FX600 | TC-FX6 | TC-K5 | TC-4300SD |

| TC-4250SD | TC-2850SD |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |