|

||

| �s�n�o �� �g������I�[�f�B�I �� �A���v �� TA-F333ESX |

|

�r�n�m�x�@�s�`-�e�R�R�R�d�r�w |

| �@�@�@�@�P�X�W�U�N�@�艿�V�X,�W�O�O�~ |

| SONY��TA-F333ESX�́A�P�X�W�U�N�Q���ɔ������ꂽ�v�����C���A���v�ł��B TA-F333ESX�͏㋉�@�𗽉킷����e������SONY�̐헪�@�ŁA�N���X���z�������ʂ̓����ɂ��u���e�A�X�y�b�N�A�����v���b��ƂȂ�A��q�b�g�ƂȂ����A���v�ł��B TA-F333ESX�͑�e�ʂ̃g�����X��R���f���T�ɉ����āA�u�f�V���[�V�v���̗p�������ƂŁA��������Ȃ���ΐԎ��Ƃ������Ă��܂������ASONY�̂�����݂͑哖����ƂȂ�܂��B ����ɑR���Ċe���[�J�[�����ʃA���v�𓊓��B�u�V�X�W�푈�v�ƌĂ�镨�ʋ����ƂȂ�܂����B���������̐l�C�͐������ATA-F333ESX�L���[�Ƃ��ē������ꂽ�AYAMAHA AX-900��ONKYO A-817XX�Ȃǂ��R�U�炵�܂��B ���P�X�W�U�N�̂V�X�W�A���v�̔�r ���̃q�b�g�ɂ��SONY�̃A���v�̃C���[�W�͑啝�Ɍ���B�u333�V���[�Y�v�Ɓu555�V���[�Y�v�̃A���v�́A�P�X�X�O�N��ɂ�����SONY�̃I�[�f�B�I���i�̎�͂ƂȂ��Ă����܂��B TA-F333ESX�̓o��́A�I�[�f�B�I�t�@���ɂƂ��Ă͋����ł���A�Ռ��I�Ȃ��̂ł����B�������A����̗��ꂩ�猩��u�K�R�I�v�Ȃ��̂ł�����܂����B �����̓u�b�N�V�F���t�X�s�[�J�[�Ƃ����Ȃ���A��^���E�d�ʉ����i��ł��������i�P�X�W�T�N �n�m�j�x�n��D-77X�̓o��ɂ��A�X�s�[�J�[�̂T�X�W�푈���X�^�[�g�j�ł��B�����@�̃A���v�ł�30cm�N���X�̑���a�E�[�t�@�[�ƁA12cm�N���X�̃X�R�[�J�[���쓮�ł���p���[���K�v�ƂȂ��Ă��܂����B �܂��b�c�v���[���[�̐i�����߂��܂����A�}�����cCD-34�̓o��ɂ��P�X�W�U�N�͕��ʂƉ��i�̋������K���̏�ԂƂȂ��Ă��܂����B�܂艹�̓����̂b�c�v���[���[�ƁA�o���̃X�s�[�J�[�����ʐ푈�ƂȂ钆�A�A���v�ւ̕��ʓ����͔������Ȃ��ɂ������Ƃ����܂��B �iTA-F333ESX�̓o��O��j ������SONY�͂b�c�v���[���[��A�J�Z�b�g�f�b�L�͐l�C������܂������A�A���v�Ɋւ��Ă̓q�b�g���i�������A��������Ƃ����ł����B ����́u�V�X�W�v�̉��i�т̃A���v�ŁA�C�j�V�A�`�u�������Ă����̂�KENWOOD�ł��B�V���i�̊J���ɂ��ϋɓI�ŁA1985�N�ɂ͎��Ђ̏㋉�@�ɔ�����e��KA-990V�����āA���C�o�����[�J�[�����������ɂ�����܂��B ������SANSUI��AU-D607X Decade�ŁA�_�C�A�����h������H�ɉ����āA�o�����X�A���v�Ƃ������͂ȕ���𓊓����Ă��܂����B ���̃��C�o���������AYAMAHA�͊y�탁�[�J�[�Ƃ�������ƁA���}�n�r���[�e�B�ɂ�苭�łȃt�@�����������A�N���XA��H�Ɛ�`�͂������Technics�AGm�T�[�L�b�g��Victor�A�T�[�{��^�[�{�ȂǂƖ��N�V������H���J��o��ONKYO�A���m�̋����EPhilips���o�b�N�Ɏ��}�����c�A�Ȃ����߂Ă�����̂̊J���͂�����Pioneer�ƁASONY���猩��Ƃ܂��ɋ��G���낢�ł����B �܂�SONY�̎Г��ł��A�`���I�Ȃb�c�v���[���[��CDP-555ESD�ƁA���̒핪��CDP-333ESD�ւ̊J�����i��ł�����ł�����A�����Ɍ��������e�̃A���v�̊J�����v������Ă����Ǝv���܂��B �iTA-F333ESX�ɂ��āj TA-F333ESX�̔��蕨�́A�Ȃ�Ƃ����Ă��f�i�W�u�����^���j�V���[�V�ł��B ���̂f�V���[�V�̑f�ނ͑嗝�Ɠ����g���������Y�_�J���V�E���ɁA�s�O�a�|���G�X�e���ɉ����āA�O���X�t�@�C�o�[�ŋ����������̂ł��B �����̓��W���E�R���N���[�g�Ƃ��������܂������A��ʓI�Ȗ��̂Ƃ��Ă�BMC�i�o���N�E���[���f�B���O�E�R���p�E���h�j�ƌĂ��f�ނł��B BMC���̂͑��̃I�[�f�B�I���[�J�[�ł��g�p���Ă��܂����ASONY�ł̓��R�[�h�v���[���[��PS-4350�i1974�N�����j�̃L���r�l�b�g�ƃ^�[���e�[�u���ɏ��߂č̗p���܂����B �����̖��̂�SBMC�iSONY Bulk Molding Compound�j�ŁA�I�[�f�B�I�p�ɔz�����d�̒����ȂǍs���ASONY���Ǝ��ɊJ���������̂̂悤�ł��B���ꂪ�f�V���[�V�̃x�[�X�ƂȂ�܂����B �f�V���[�V�͉����ɉe����^����U���ɋ����A�����������傫�����Ƃɉ����āA���E������ł��邽�ߓd���c��A�����d���̔������Ȃ��Ȃǂ̃����b�g�������Ă��܂����B �Ȍ�̃\�j�[�̃A���v�̏d�v�ȃp�[�c�Ƃ��āA�P�X�X�R�N�܂Ŏg��ꑱ���܂����B�܂������P�X�W�U�N�����́ACDP-555ESD�ɂ��̗p����Ă��܂��B �A���v�̉��������E����d�v�ȃZ�N�V�����ł���d�����́A��^�d���g�����X�Ɠd�������A�o�͒i�ɑ�e�ʂ̃R���f���T���g�p����S.T.D.�iSpontaneous Twin Drive�j�����Ƃ��A���肵��������������Ă��܂��B �p���[�A���v�̏o�͒i�ɂ́A���[�C���s�[�_���X�̃X�s�[�J�[�̃h���C�u��A�X�C�b�`���O�c��N���X�I�[�o�[�c��ጸ����u�X�[�p�[���K�[�g���j�A�v���̗p���Ă��܂��B �t�H�m�E�C�R���C�U�[��H�ɂ́A���扞�������ɗD�ꂽ���[�m�C�YHi-gmFET���̗p�B�����ăp�b�V�u�f�q�݂̂ō\�������g�[����H�ȂǁA�S�̓I�Ɂu�V���v�����X�g���[�g�v��Nj������A��H�\���ƂȂ��Ă��܂��B ������SONY�Ƃ����ƁA�Ő�[�̋Z�p�������[�J�[�Ƃ�����ۂł������ATA-F333ESX�ł̓I�[�f�B�I�E�J�����g�E�g�����X�t�@��p���X�d���Ƃ������A���Ђ̋Z�p�ł����ʂ̂Ȃ����̂͗e�͂Ȃ���̂āA��������ɗL�v�ȃI�[�\�h�b�N�X�ȋZ�p�̐ςݏd�˂��A���v�Ƃ����܂��B �����āu�V�X�W�v�Ƃ������i�ɂ��ւ�炸�A�����̂��߂Ƀp�[�c����P�`�炸�ɁA�܂������̐��U�@�ŕ��ʂ𓊓��������ʁA�ł����������A���v�ł����B ���݂̃A���v�́A�V���i���o�邽�тɉ��������サ���ƌ����Ȃ���A���ۂ̒��g�͂P�X�X�O�N�ォ��i�����Ă��܂���B����ł����i�͂Q�{���炢�ɂȂ��Ă���A�u�C���t���v�Ƃ�������ł��B �I�[�f�B�I�s���ɂ��A�O���̃t�@���h���e��ЂɂȂ��Ă��邽�߁A���炩�Ɏ����̗��v�D��̌X�����o�Ă���A�����̂悤�Ƀ��[�U�[����ԕ������A����グ�Ɨ��v�́A�ォ����Ă���Ƃ����l���͌�������܂���B �i�����ɂ��āj TA-F333ESX�͍ŋ߂̃A���v�ƒ�����ׂ�Ɓu���������v�B�����ăp���t���Œቹ���悭�o�܂��B�S�̓I�ɂ͂ǂ�����Ƃ��Ĉ��芴�̂���T�E���h�B�]�_�Ƃ̖�̂킩��Ȃ��u�����v���Ȃ��Ă��A�������ΒN�ł��킩��u�|���V�[�v�̂��鉹�ł��B ���b�N�̓p���[������u���b�N�v���Ă�Ǝ����B����ł��ăN���V�b�N�������ƒ����ăI�[�P�X�g���͑s��B�ł��������đ喡�ł͖����ׂ����Ƃ���������Əo�Ă��܂��B�W���Y�������͋����T�E���h�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�T�b�N�X��x�[�X�̑������y���߂܂��B���̉��͌ォ��o�ꂷ��u�V�X�W�푈�v�̃��C�o���@�����̉��ɂ��傫�ȉe����^���܂����B ���[�U�[�����猩��A�����������̌X�����n�b�L�������A���v�̕����A�X�s�[�J�[��b�c�v���[���[�ȂǂƂ̑g�ݍ��킹�����₷���Ǝv���܂��B���݂ł͉𑜓x�Ƃ��������A���A����A�o�����X�Ȃǂ��낢��Ȃ��Ƃ��A�A���v�ɂ͋��߂��܂����A�����������P�{�̓������A���v�����������ɁA��������R�O�N�߂����������ł��l�C�������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B ��_�Ƃ��Ă͏����ʎ��̓��������������A��ɃI�[�f�B�I���ۂȂǂ͍H�v���K�v��������܂���B�܂������悤�Ȑ��i�̋@��Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B�Ⴆ�Βቹ���悭�o��b�c�v���[���[��SL-P990��DP-7040�Ȃǂ��Ȃ���ƁA����ɒቹ�������Ȃ�ǂ��납�A�S�̂̉��̃o�����X�������Ȃ�ꍇ������܂��B FMfan�̃_�C�i�~�b�N�e�X�g�Œ����S�j�́u���͑����̖ʂŖ{�i�h�A�Z�R�C�����͊�����ꂸ12��8000�~�N���X�ɂ��Ђ����Ƃ�Ȃ��v�uCP�͈��|�I�ɍ����ĎЉ�̖��f�ɂȂ肻���v�ƕ]�����Ă��܂��B �������I�Ȗ��Ƃ��Ă͔�������R�O�N�߂��������Ă���̂Ń����e�i���X�͕K�{�ł��B�����TA-F333ESX�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A�P�X�W�O�N��̃A���v���ꍇ�ɂ͏d�v�ȃ|�C���g�ł��B ���A�p�l���̒[�q�̃N���[�j���O�͂������A�����̃N���[�j���O���K�v�ł��B�A���v�͕��M�p�̃X���b�g�������̂œ����Ƀz�R�������܂�܂��B���̃z�R���≘�ꂪ�����������v���ƂȂ�܂��B�܂��K���͏o�Ă��Ȃ��Ă��{�����[����Z���N�^�̃N���[�j���O���d�v�ł��B �܂����M�ʂ������̂ŁA�A���v�̏�ɑ��̋@����ڂ��Ďg�p����ƃA���v�����ł͂Ȃ��A���̋@����_���[�W���邩������܂���B���b�N�Ŏg�p����ꍇ����̒I�Ƃ̊Ԋu�͍L�߂ɂƂ����ق����ǂ��Ǝv���܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||

| �i�t�����g�p�l���j | |||||||||||||||||||||||||||

| TA-F333ESX�̃f�U�C���͓����̃v�b�V���{�^���𑽂��g�����A���v���猩��ƁA�����N���V�J���ȕ��͋C�̂��̂ł����B����������͂킩��₷���g���₷���ł��B �J���[�̓u���b�N�ł����w�A���C���d�グ�ƂȂ��Ă���A������������܂��B�܂������͍����@�̏������A�T�C�h�E�b�h���W�������������̂��d�v�ȃ|�C���g�ł����B |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| �i�V���[�V�Ɠ����ɂ��āj | |||||||||||||||||||||||||||

| �ꕔ�̂f�V���[�V���x�[�X�ɁA�V�E�T�C�h�E���A�ɂ͌��߂̍|���g�p���Ă��܂��B�f�V���[�V�ɂ͊i�q��̃��u�����č������A�b�v������ƂƂ��ɁA���u�̌��݂�Ԋu�������_�������邱�ƂŁA���U����s���Ă��܂��B �f�V���[�V�̏㕔�ƂȂ�T�C�h�ƃt�����g�A���A�p�l���̓t���[���\�����Ƃ��āA���x�̌���ƐU������s���Ă��܂��B�܂��T�C�h�E�b�h���P�Ȃ鑕���ł͂Ȃ��A���̕⋭�Ɠ��������ɂ��U�����z�������ڂ������Ă��܂��B���̑��ɂ��u���b�N�R���f���T�ɂ����U����s���ȂǁA�p�[�c�̎�t���@�ɂ��z��������Ă��܂��B �b�c�v���[���[�ƈ���ăA���v�͓����ɂ���g�����X����̔�������U���ւ̑|�C���g�B���̐U�������܂��R���g���[�����Ȃ��Ɗ�����M���A�m�C�Y�ɂ���ĉ������ቺ���܂��B �f�V���[�V���^�g�����X�A�R���f���T�Ȃǂ̕��ʓ����ɂ��d�ʂ�18.6kg�ƂȂ�A���������ɔ������ꂽ�u�P�Q�W�i12��8000�~�j�v�N���X��Technics SU-V10X�i13.0kg�j��KENWOOD KA-1100D�i18.0kg�j�A�c�d�m�n�m PMA-980�i16.0kg�j���������Ă��܂����B �ł�FMfan�̃_�C�i�~�b�N�e�X�g�ɂ��Ǝ����͂���ɏd����19.4kg�B�T�C�h�E�b�h��1��685g�ŁA���̉��̃{���l�b�g��1.66kg�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��{�����[���̓��N��100g�ƂȂ��Ă��܂��B ���ۂ̒��g�����܂����AONKYO A-819RS�i113,000�~�j�Ɣ�ׂĂ��A���Ԃ�p�[�c���TA-F333ESX�̂ق����A1.5�{���炢�������Ă���Ǝv���܂��B �����̃��C�A�E�g�͍����ɓd���g�����X�A�������͑傫�ȃu���b�N�R���f���T�ƃp���[���Ƀq�[�g�V���N�B�E�����h���C�o�[�i�ƃt�H�m�C�R���C�U�[��A�v�����̓t�����g�p�l���̌��Ƃ����z�u�ł��B |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| �i�d�����j | |||||||||||||||||||||||||||

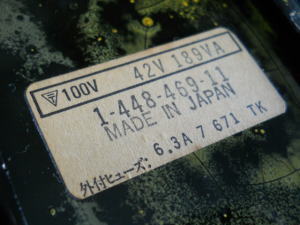

| �d���g�����X��300VA�N���X���݂̑�^�T�C�Y�B�J�^���O�ɂ�350VA�Ə�����Ă��܂������ۂ�189VA�ł��B�����S�j�͂���ɂ��ăg�����X�͗e�ʂ����T�C�Y�i�R�A�T�C�Y�j�̂ق����d�v�ł���Ƃ����Ă��܂��B�d���R�[�h�͂���قǑ����͂Ȃ��ł����ɐ��\���t���̂n�e�b�̃R�[�h�ł��B �d�������i�iA���j�Əo�͒i�iB���j�̓d���ɓƗ�����������H��ݒu����S.T.D.�d���ƂȂ��Ă��܂��B�d���R���f���T�͓d�������i��63V�E4700�ʂe X�Q�{�ƁA�o�͒i��63V�E12000�ʂe X�Q�{�Ə\���ȗe�ʂł��B �J�^���O�ł͓d����������A�N���X�i�ƁA�d�͑�������B�N���X�i�i�o�͒i�j�p�̓d����H�͓Ɨ����Ă��邽�߁AA�N���X�i�͑�o�͎��ɂ��p���[�i�̊��������肵�����삪�\�ƂȂ��Ă��܂��B �G���̒����S�j�̉���ł́AA�N���X�i�̃R���f���T�͖��ʂɑ�e�ʂ𓋍ڂ��Ă����ł͂Ȃ��A�u�ԓI��o�͎��ɂ́A������B�N���X�i�̃o�b�N�A�b�v���s���悤�ɂȂ��Ă��邻���ŁA���v33,400�ʂe�̃R���f���T�̓L�`���Ɣ\�͂��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B ���Ȃ݂Ɍ�p�@��TA-F333ESX�U�ł�A�N���X�i13,400��F�A�p���[�i25,000��F�ɋ����B���C�o���@��YAMAHA AX900�ɂ͉���71V�E22,000�ʂe���Q�{�ƁA���l����Ƃ��蓾�Ȃ��悤�ȃR���f���T�����ڂ���Ă��܂����B ����ɑ����e�ʉ����ĉ�����啝�ɉ��P�����ƌ����Ă���ADENON��PMA-2000RE�i180,000�~�j�́A71V�E12000�ʂe���Q�{�̂݁B���ɂ��d���g�����X�ɃJ�o�[�͕t���Ă��Ȃ��ȂǁATA-F333ESX�Ɣ�ׂĉ��i�͂Q�{�ȏ�ł����A���ۂ̒����̓f�t���ɂȂ��Ă��܂��B �d�����̓A���v�̒��ł��R�X�g�������镔���ł����A���݂̃A���v�Ɣ�ׂĂ����̍��́u�V�X�W�v�A���v�̂��������킩��܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| �i�p���[���j | |||||||||||||||||||||||||||

| �o�͒i��B������̃p�������E�v�b�V���v���ł��B TA-F333ESX�̓o��O�́AAB���̃A���v���S���ł����BAB���̐�`����ɂ́A�K���Ƃ����Ă悢�قǁAB���͘c�݂��������������I�ȕ������g���Ă��܂����B �ł����ۂɂ̓A���v�̉��̗ǂ�������A���AB���AAB���Ȃǂ̓��삾���Ō��܂��ł͂���܂���B A����AB���̃A���v���������ǂ�B���A���v�́A��������܂��B B���A���v�Ƃ͂����A���ۂɂ͏����o�C�A�X�������Ă���A�X�C�b�`���O�c��A�N���X�I�[�o�[�c�����������郌�K�[�g���j�A��i���������u�X�[�p�[���K�[�g���j�A�v��H�𓋍ڂ��Ă��܂��B �q�[�g�V���N�͕��M�ʐς��L���邽�߂ɌX�������Ă��܂��B���������邵�����肵�����̂Ńt�B���͂Q�Q���B�_���v������Ă��邽�߁A�@���Ă��قƂ�ǖ��܂���B ���̃A���v��MOS-FET�ɂ��V���O���v�b�V���v���������A�q�[�g�V���N�܂��͎₵������ł����A���̍��̃A���v�̓p���[�g�����W�X�^�������������ł��đs�ςȒ��߁B�����ɂ��A���v�Ƃ��������ł��B |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| �i�v�����j | |||||||||||||||||||||||||||

| �v�����ł������̂̓{�����[���ƃt�H�m�C�R���C�U�[��H�B���̃N���X�̃A���v�ł͈����ȃ{�����[�����g���邱�Ƃ����������̂ł����A�����ɔz�����ăL�`���Ƃ������̂��g���Ă��܂��B �t�H�m�C�R���C�U�[��H�����i�̊��ɂ̓L�`���Ƃ������̂ŁA���͒i��FET���g�p�����n�C�Q�C���E�C�R���C�U�[�ł��B��H���̂͊ȑf�ł����p�[�c�ɂ̓R�X�g�������Ă���A�I�y�A���v��JRC 5532�A�R���f���T�̓j�`�R����MUSE��X�`���[���R���f���T�ł��B�C���s�[�_���X��ጸ���邽�߂Ƀo�X�o�[���g���Ă��܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| �i���o�͒[�q�j | |||||||||||||||||||||||||||

| ���A�p�l���̓��o�͒[�q�ŋ����b�L�ɂȂ��Ă���̂́APHONO��CD�����ł��BTAPE�͂R�n������܂����AAUX�͂P�n���݂̂ł��B �����[�q�̏�ɂ̓O���t�B�b�N�E�C�R���C�U�[�Ȃǂ�ڑ�����ADAPTOR�[�q�ƃX�C�b�`������܂��B |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

SONY TA-F333ESX�̃X�y�b�N

| ��i�o�� | 140W�{140W�@�i4���j 120W�{120W�@�i6���j 105W�{105W�@�i8���j |

| �����g�c�� | 0.006���@�i4���@10W�j 0.004���@�i6���@10W�j 0.002���@�i8���@10W�j |

| ���ϒ��Ђ��ݗ� | 0.004���@�i8���j |

| ���g������ | 2Hz�`200kHz�@�i+0 -3dB�j |

| S/N�� | 105dB�@�iCD�ATUNER�AAUX�ATAPE�j 87dB�@�iPHONO MM�j 68dB�@�iPHONO MC�j |

| �_���s���O�t�@�N�^�[ | 100�@�i8���j |

| ����d�� | 245W |

| �T�C�Y | ��470�~����161�~���s436mm |

| �d�� | 18.6kg |

| �s�n�o |

| �b�c�v���[���[ |

| �A���v |

| �X�s�[�J�[ |

| �J�Z�b�g�f�b�L |

| �`���[�i�[ |

| ���R�[�h�v���[���[ |

| PC�I�[�f�B�I |

| �P�[�u�� |

| �A�N�Z�T���[ |

| ���j�E�N�\ |

| ���낢���CD |