|

| �s�n�o �� �g������I�[�f�B�I �� �J�Z�b�g�f�b�L �� TC-FX600 |

|

�r�n�m�x�@�s�b�|�e�w�U�O�O |

| �@�@�@�@�P�X�W�Q�N�@�艿�T�X,�W�O�O�~ |

| SONY��TC-FX600�͂P�X�W�Q�N�P�P���ɔ������ꂽ�A���[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�𓋍ڂ����J�Z�b�g�f�b�L�ł��B �����̂��Ƃ�ǂ��m��Ȃ�������A�ݕ����l���킩���Ă��Ȃ��l���A59,800�~�N���X���u�����@�v�Ȃǂƌ������肵�܂����A���[�J�[�̈ʒu�t���́u�����@�v�ł��B ���ł����A�I�[�N�V�����⒆�ÃV���b�v�ł͍����@���l�C�ł����A�����̃J�Z�b�g�f�b�L�̔���́A���́u�T�X�W�v�̉��i�тŁA�܂��Ɍ���n�тł����B ���C�o���@��AIWA AD-FF5�AAKAI GX-F31�AAurex PC-G6AR�ADENON DR-M1�ADIATONE DT-51�ALo-D D-X7�Amarantz SD420�ANakamichi BX-1�AONKYO TX-44X�APioneer CT-X7�ASANSUI D-370�ATEAC V-70C�ATechnics RS-B70�ATRIO KX-660R�AVictor KD-D55�AYAMAHA K-500�Ȃǂ�����܂����B �O���f����TC-FX66�i1981�N�E59,800�~�j��TC-FX600�̈Ⴂ�́A�w�b�h��S&F�w�b�h���烌�[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�ɕύX�AFL���ɂ��s�[�N���x�����[�^�[�AAMS�̓��ڂȂǂł��B ����TC-FX600�̒�����1�N�O�ɔ������ꂽTC-FX77�i69,800�~�j�ŁA�t�����g�p�l���̃f�U�C����ύX���A�����R���[�q�����A�p�l���Ɉړ����Ă��܂��B ���̉�H�ƃ��J�A�V���[�V��TC-FX-77�Ɠ����ŁATC-FX600�ł̓I�[�f�B�I��H�̃R���f���T�̃O���[�h�𗎂Ƃ��A�w�b�h�z���{�����[��������܂���B �����������Ȃ̂ŃX�y�b�N���قƂ�Ǔ����ł����A���i��1���~�̒l�����ƂȂ�܂����B TC-FX600�̃w�b�h�́u���[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�v�ł��B���̃A�����t�@�X�������g�����w�b�h�ŁA�������x���t�F���C�g�̔{�ȏ�������A�Z���_�X�g���������Ă��܂����B����ɔ����я�ɐ����ł��邽�߁A�Q�d�����������Ȃ��ł���ȂǁA�w�b�h�ޗ��Ƃ��Đϑw���~�l�[�g�R�A�����̂ɓK���Ă��܂����B ���[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�̉��������������߂ɁA�w�b�h�ƍĐ��A���v�̓_�C���N�g������DC�A���v�Ƃ��āA�J�b�v�����O�R���f���T�[���Ȃ��A�����̗�h���ł��܂��B �m�C�Y���_�N�V�����V�X�e���̓h���r�[B��C�^�C�v�𓋍ځB�e�[�v�Z���N�^�[�̓I�[�g�Z���N�^�[�ł͂Ȃ��蓮�B �|�W�V�����̓��^���A�t�F���N���[���A�N���[���A�m�[�}���̂S�i�ł��B ���J�͒ዤ�U�t���C�z�C�[�����̗p���A�L���v�X�^���p�ɂ�DC�T�[�{���[�^�[�A���[���E���J�p��DC�n�C�g���N���[�^�[���g�p���Ă��܂��B ���ɂ͓��o��I�Ȃ��ł���AMS�i�I�[�g�}�`�b�N�E�~���[�W�b�N�E�Z���T�[�j��A���s�[�g�@�\�A�J�E���^�[�������[�AREC�~���[�g�Ȃǂ̋@�\�������Ă��܂����B �g�p��̒��ӓ_�Ƃ��ẮA�o�N�ɂ��J�Z�b�g�z���_�[���J�����Ƀ��P�b�g�I�[�v���ɂȂ邱�ƂƁA�X���C�h���̘^���{�����[���ɃK�����o�₷�����ƁB�X���C�h���{�����[���̌̏�͓���������ɂȂ��Ă���A��p�@��TC-FX705�ł͓d�q�A�b�e�l�[�^�[�����ڂ���Ă��܂��B �i�����ɂ��āj �����d�߂̉��Ń����n��������܂��B�����W�͂���ȂɍL������܂��A�A�����t�@�X�w�b�h�Ȃ̂ō����͐L�т܂��B�ቹ�͂����������܂��Ă��܂��B �W�������Ƃ��Ă̓��b�N�A�t���[�W�����AJ-POP�Ȃnj����܂��B ������80�N��́u�m�y�u�[���v�̍Œ��ł��̂ŁA�ʔ̋@�̉��́u�˂炢�ځv�Ƃ��ẮA������ӂ�ł��傤�B�����@�Ƃ��āA���������N���b�V�b�N��W���Y�������܂����A���ꂪ���C���̕���ES�V���[�Y�ցA�ǂ����Ƃ��������ł��B ���̌X���͊�{�I�ɂ�TC-FX77�Ɠ����ł����ATC-FX600�̓����W�������������̃L����������Ǝア�ł��B��H�͓����ł����R���f���T�̃O���[�h�̈Ⴂ���A��͂�o�Ă��܂��B �����̃J�Z�b�g�f�b�L�͋������������A�P�N���Ɖ����̌��オ����������ł����B�e�ЂƂ��ɖ��N�A�����������ĐV���i���J��������ł����ASONY�͂��ꂾ������ �J����̏��p���I����Ă���A69,800�~��TC-FX77�̉�H��J�𗘗p�����ق������オ�肾�ƍl�����̂�������܂���B �ł��A�����܂�����蓯���ł�TC-FX77�̂��q����ɐ\����Ȃ��Ƃ������ƂŁA�R���f���T�̃��x���𗎂Ƃ��āA�������������Ƃ����̂��Ǝv���܂��B |

||||||||||||

| �i�t�����g�p�l���j | ||||||||||||

| �f�U�C���ł�TC-FX77�P���Ă���A�{�^����{�����[���A�f�B�X�v���B�̃��C�A�E�g�́A�قƂ�Ǖς���Ă��܂���B �����I�Ȃ̂̓V�[�g�X�B�b�`���̗p�������Ƃł��B������SONY�͖����I�ȃf�U�C�����u�����āA�t�����g�p�l���̃t���b�g����i�߂Ă���A�V�[�g�X�B�b�`�͏㋉�@��TC-FX1010��~�j�R���|�́u���o�e�B�v�Ȃǂł��̗p����Ă��܂����BSONY�ȊO�ł�TEAC��V-R1�ȂǂɃV�[�g�X�C�b�`���̗p���Ă��܂��B �����V�[�g�X�C�b�`�͌����ڂ͂Ƃ������A���쐫�����������̕��̓V�[�g�����̑ϋv�����ǂ��Ȃ��������߁A��p�@��TC-FX705�ł͈ȑO�̃X�C�b�`�ɖ߂��Ă��Ă��܂��B ���C�A�E�g�͍�������d���A�^�C�}�[�A�J�Z�b�g�z���_�[�̊J�{�^���B����Ƀw�b�h�t�H���[�q�i�w�b�h�z���{�����[���͂���܂���j�B ���Ȃ݂�TC-FX77�ł́A���̏ꏊ�Ƀ����R���[�q������܂������ATC-FX600�ł̓��A�p�l���Ɉړ����Ă��܂��B �J�Z�b�g�z���_�[���͂���ŁA�f�B�X�v���B�ɂ͘^����Đ����Ԃ��킩�郊�j�A�d�q�J�E���^�[��FL�ǂ̃s�[�N�v���O�������[�^�[�B���̉��Ƀh���r�[�̃C���W�P�[�^�[������܂��B �d�q�J�E���^�[�ɂ́u�v���G���h�E�C���J�[�v�Ƃ����@�\���t���Ă���A�^�����Ƀe�[�v�̎c�ʂ��I���ɋ߂Â��ƁA�J�E���^�[�̐�����1�b�Ԋu�œ_�ł��܂��B �f�B�X�v���B�̉��̓J�E���^�[���Z�b�g�A�������[�AAMS�A���s�[�g�̃{�^���B���ׂ̗ɂ͉����ɕ��^���A�Đ��A������A�����߂��A�|�[�Y�Ȃǂ̑���{�^���B ���ɂ�Type�T�i�m�[�}���j�AType�U�i�N���[���j�AType�V�i�f���A�h�E�t�F���N���[���j�AType�W�i���^���j�̃e�[�v�|�W�V�����̐ؑւ��X�C�b�`�B�^���{�����[����100mm�̃����O�X���C�h�{�����[���ł��B ��ԉE�ɂ̓h���r�[�̃X�C�b�`�iB�EC�EOFF�j�ƃw�b�h�t�H���{�����[���B�}�C�N�̒[�q�i�W���v���O�j������܂��B |

||||||||||||

|

||||||||||||

| �i�V���[�V�Ɠ����ɂ��āj | ||||||||||||

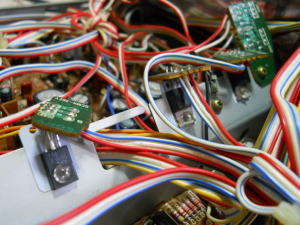

| �V���[�V�i�L���r�l�b�g�j�̃T�C�Y�A�\���Ƃ���TC-FX77�Ɠ����ł��B �|���Ő^�ɃV�[���h��u���āA�f�W�^����H����I�[�f�B�I��H�ւ̊���h���ƂƂ��ɁA���A�p�l�����ƌ������邱�ƂŁA�r�[���i���j�̖�ڂ����Ă���A�V���[�V�̍��������߂Ă��܂��B �����͍����ɓd���g�����X�Ɠd����H�B���W�b�N�R���g�[�������邽�߂̃}�C�R��������V�X�e���R���g���[����H�i�f�W�^����H�j�A�����ă��J������܂��B�E���ɂ͘^���ƍĐ��̉�H������܂��B |

||||||||||||

|

||||||||||||

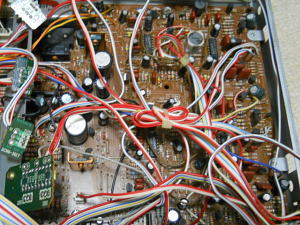

| �i�d����H�j | ||||||||||||

| �d���g�����X�̓��[�P�[�W�t���b�N�X�i�����R��j��̂��߂ɁA�P�[�X�Ŏl�����͂��Ă��܂��B ���E�̃`�����l���̑��݊���}���邽�߂ɁA�}2�d���������̗p���Ă���AFET�o�b�t�@��H�𓋍ڂ��āA���[�^�[���쓮����ہi�T�[�{���䂪�����鎞�j�ɁA��������u�d���̂ӂ��v��ጸ���Ă��܂��B�d���P�[�u���͕��s�R�[�h�ł��B ���M�����[�^�͐^�̃V�[���h�ɂS���t�����Ă���A�V�[���h���q�[�g�V���N�̖�ڂ����Ă��܂��B �d���R���f���T�͓��{�P�~�R���́uSL�v�����C���BTC-FX77�ł̓I�[�f�B�I�p�̓d�����ɂ̓I�[�f�B�I�p�R���f���T���g���Ă��܂������ATC-FX600�́uSL�v�ŁA�O���[�h���������Ă��܂��B ����ł��A�n���TC-FX66�̓d�����ɔ�ׂ�ƁA�{�߂��������ꂽ���ƂɂȂ�܂��B |

||||||||||||

|

||||||||||||

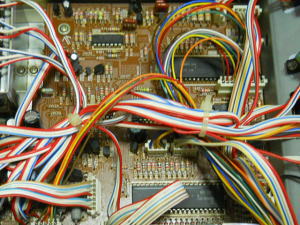

| �i�V�X�e���R���g���[����H�j | ||||||||||||

| �}�C�R���͕x�m�ʐ��́uMM8843 590�v�ƁuMM8843 594�v�̂Q���g���Ă��܂��B���Ԃ�Е����Đ���^���A������A�����߂��Ȃǂ̃��J�̃R���g���[�����s���A�����ЂƂ͓d�q�J�E���^�[��FL���x�����[�^�[�Ȃǂ̐�������Ă���Ǝv���܂��B ���W�b�NIC�iNOT�Q�[�g�EHEX�C���o�[�^�j�́A�x�m�ʁuMB84049B�v�uMB84069B�v�Ɠ��ŁuTC40H004P�v��3�B |

||||||||||||

|

||||||||||||

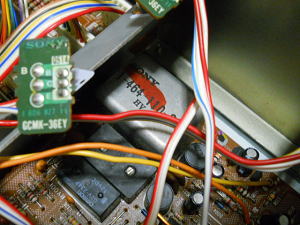

| �i�w�b�h�E���J�j | ||||||||||||

| �w�b�h�͘^�ĂƏ����̂Q�w�b�h�ł��B�^�ăw�b�h�ɂ͍����������x�Ǝ��C���j�A���e�B�����Ƃ����������́u���[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�v�B�����w�b�h�ɂ́u�}�O�l�t�H�[�J�X4�M���b�vF&F�w�b�h�w�b�h�v���g���Ă��܂��B ���[�U�[�E�A�����t�@�X�w�b�h�́AS&F�i�Z���_�X�g&�t�F���C�g�j�w�b�h�̎�_���������邽�߂ɍ̗p���ꂽ�w�b�h�ł��B �Z���_�X�g�̓t�F���C�g�����������x���������̂́A�R�A�Ɏg�p����ƉQ�d���������傫���A�����������������Ȃǂ̎�_������܂����B �܂��I�[�f�B�I�p�̃w�b�h�Ƃ��Ďg�p����ɂ͉��H�������炭�A�ϐH�������߂邽�߂ɓY�������K�v�Ȃ��߁A�{���̎������x�������Ȃ��Ȃǂ̖�肪����܂����B ���̂���S&F�w�b�h�ł́A�R�A�ɏ]���ǂ���t�F���C�g���g�p����A�Z���_�X�g�̓e�[�v�Ƃ̐ڐG�ʂ����Ɏg�p����Ă��܂��B ���[�U�[�E�A�����t�@�X�w�b�h�́A���̃A�����t�@�X�������g�p�����w�b�h�ŁA�������x���t�F���C�g�̔{�ȏ�������A�Z���_�X�g���������Ă��܂����B �܂������я�ɐ����ł��邽�߁A�Q�d�����������Ȃ��ł���ȂǁA�w�b�h�ޗ��Ƃ��Đϑw���~�l�[�g�R�A�����̂ɓK���Ă��܂����B ���J�̓L���v�X�^���p�̃��[�^�[���c�b�T�[�{���[�^�[�A���[���p�͂c�b���[�^�[�ƂȂ��Ă��܂��B�t���C�z�C�[���̓f�b�h�j���O�i�h�U��j���{�����ዤ�U�t���C�z�C�[���ł��B ���J�̓\���m�C�h�i�A�N�`���G�C�^�[�j�ŋ쓮���Ă���̂ŁA���͂��邳���ł����A�S���x���g����ăw�b�h���オ��Ȃ��Ƃ����Ǐ�͏o�܂���B ���J�Ŏg���Ă���S���x���g�̓L���v�X�^���̃t���C�z�C�[���쓮�p�����ł��B ���J�̗����ɂ̓T�[�{�������܂��B |

||||||||||||

|

||||||||||||

| �i�^���E����H�j | ||||||||||||

| �^���E�Đ���H��DC�A���v�\���ƂȂ��Ă��܂��B �h���r�[�m�C�Y���_�N�V�����p��IC��SONY���́uCX174-2�v�ł��BCX174-2�̓h���r�[B�^�C�v�p��IC�ł��̂ŁA�h���r�[C�^�C�v�̒lj������̓f�B�X�N���[�g�ɂ���đg�܂�Ă��܂��B ��H�̔��Œ��R�i�����{�����[���j��REC�i�^���j���x���APB�i�o�́j���x���A���x�����[�^�[�̊��x�����ŁA�Đ��C�R���C�U�[�͂���܂���B |

||||||||||||

|

||||||||||||

| �i���o�͒[�q�j | ||||||||||||

| ���o�͒[�q�̓��C�����͂ƃ��C���o�́i�Œ�o�́j�ł��B����Ƀ����R���p�̒[�q������܂��B �����R���͕ʔ��Ń��C�����X�����R�����j�b�g�iRM-80 18,000�~�j��L���̃����R���iRM-50 6,000�~�j�A�t�b�g�����R���iRM-51 8,800�~�j������܂����B |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

SONY TC-FX600�̃X�y�b�N

| �����g�� | 20Hz�`19kHz(���^���e�[�v) |

| ���g������ | 30Hz�`17kHz �}3dB �i���^���A�t�F���N���[���e�[�v�j |

| S/N�� | 59dB�iDolby �I�t�E���^���j 66dB�iDolby B�E���^���j 72dB�iDolby C�E���^���E �t�F���N���[���j |

| �����g�Ђ��ݗ� | 0.5% |

| ���E�E�t���b�^�[ | 0.04���iWRMS�j �}0.06���iW Peak�j |

| ����d�� | 21W |

| �T�C�Y | ��430�~����105�~���s275mm |

| �d�� | 5.6kg |

SONY�̃J�Z�b�g�f�b�L

| TC-K555ESG | TC-K555ESX | TC-K5555ES | TC-K555 |

| TC-K333ESR | TC-K71 | TC-FX77 | TC-FX705 |

| TC-FX600 | TC-FX6 | TC-K5 | TC-4300SD |

| TC-4250SD | TC-2850SD |

| �s�n�o |

| �b�c�v���[���[ |

| �A���v |

| �X�s�[�J�[ |

| �J�Z�b�g�f�b�L |

| �`���[�i�[ |

| ���R�[�h�v���[���[ |

| PC�I�[�f�B�I |

| �P�[�u�� |

| �A�N�Z�T���[ |

| ���j�E�N�\ |

| ���낢��Ȃb�c |