|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > TC-K555ES |

|

SONY TC−K555ES |

| 1982年 定価89,800円 |

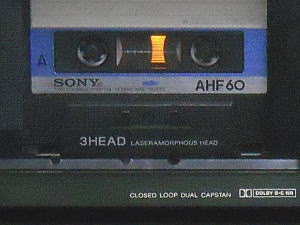

| SONYのTC-K555ESは、1982年11月に発売された3ヘッドのカセットデッキです。 TC-K555ESはTC-K555の改良モデルで、S&F(センダスト&フェライト)ヘッドに代わり、高域特性の良いレーザーアモルファスが搭載されました。これに伴い型番には「ES」が付けられ、価格も約1万円のアップとなりました。 この時代「ES」シリーズはSONYのオーディオ製品のアイコンであり、高音質モデルの「証」で、現在のSONYのように商売のために、何でもかんでも「ES」を付けるのとは訳が違います。 TC-K555ESの特徴はやはりレーザーアモルファスヘッド。このヘッドは非結晶のアモルファス合金を使用したもので、磁束密度がフェライトの倍以上も高く、センダストをも上回っていました。さらに薄い帯状に製造できるため、渦電流損失を少なくできるなど、ヘッド材料として積層ラミネートコアを作るのに適していました。 レーザーアモルファスヘッドは、この年にSONYの社長となった大賀典雄氏が、前年にその音を聴いてトップダウンで、カセットデッキへの搭載が決まったヘッドです。大賀氏というと、この1982年に発売されたCDプレーヤーやCDソフトで有名ですが、もともとはSONYのテープレコーダーにクレームを付けたことがきっかけで、SONYの嘱託→社員となったので、いわば因縁の商品だった訳です。 大賀氏は東京芸術大学音楽学部とベルリン国立芸術大学音楽学部卒業。バリトン歌手からSONYの社長になったという、異色の経歴を持つ経営者でしたが、その音楽の能力を発揮して、SONYのオーディオの黄金期を作り上げました。 メカはクローズドループ・デュアルキャプスタン方式です。2組のキャプスタンとピンチローラーによって、テープの定速化とテープの振動を抑えることで、テープのヘッドタッチを安定させ、音質の向上をはかっています。 ノイズリダクションシステムは、ドルビーBタイプとCタイプを搭載しています。 テープセレクターは手動でノーマル、クローム。、フェリクローム、メタルの4段です。またノーマルテープのバイアス値の調整用に、バイアスアジャストボリューム(±20%)を装備しています。 その他の機能としては、オートプレイ/メモリープレイ、オートスペース付きREC MUTE、MPXフィルター、タイマースタンバイなどがあります。 ※SONYのES(・エクストリームリー・ハイ・スタンダード)シリーズは、1965年に発売されたプリメインアンプTA-1120が初代で、60年代にはレコードプレーヤーのPS-2000や3ウェイスピーカーのSS-3300など、いくつかの商品が発売されますが、型番にはESの文字は付けられませんでした。 (音質について) いわゆるSONYサウンドですが、TC-K555に比べると高音が伸びており、音のキレが違います。また細部の表現も出ています。これはレーザーアモルファスヘッドの効果もあると思いますが、録音・再生回路のパーツを変更するなど、リファインをしている影響もあるかもしれません。 ただ、後に登場するTC-K555ESXやTC-K555ESGとは、レンジや解像度など、いろいろな面で差があります。 |

|||||||||||||||

| (TC-K555ESのトラブル・修理) | |||||||||||||||

| TC-K555ESのトラブルで多いのは定番のゴムベルトの劣化と、モニターのインジケーターのランプ切れです。 ゴムベルトというと、キャプスタン用のモーターから、フライホイールまでのゴムベルトの交換記事が多いですが、TC-K555ESはクローズドループ・デュアルキャプスタンなので、2つのフライホイールがあり、このフライホイール間のゴムベルトも重要です。 クローズドループ・デュアルキャプスタンの場合、テイクアップ側のフライホイールが動力を伝える役目をしており、ゴムベルトによってサプライ側ホイールが動力を受けて回転します。 このゴムベルトが伸びてしまうと、サプライ側ホイールに十分に動力を伝わらず、回転速度のズレが発生します。またベルトの蛇行も発生します。ベルトが少しでも蛇行すると、フライホイールは軸方向に「あそび」(スラストガタ)があるため、いっしょに揺れてしまい、スピンドルは前後方向に動いてしまいます。その結果テープも蛇行してしまいます。 回転速度のズレやテープの蛇行は音質を悪化させるのみならず、テープが絡みついたり、テープガイドと接触して、最悪の場合はテープを破損してしまいます。 これはTC-K555ESに限らず、クローズドループ・デュアルキャプスタンを採用しているモデルでは、どれでも起こる可能性があります。 内部のことはよくわからないという人も多いと思いますが、カセットデッキにとってゴムベルトは要の部分なので、定期的な点検が必要です。TC-K555ESの場合は底板をはずせば簡単に確認できます。 ゴムベルトが劣化した場合、自分で交換できなくても、修理をしてくれる業者も増えているので、早めに修理することが肝要です。 モニターのインジケーターランプは、上段(SOURCE)はムギ球ですが、下段(TAPE)は特殊な両側にリードが付いたガラスランプです。モニタースイッチはTAPE側で使うことが多く、どうしても下側のランプの点灯時間が長くなります。 このランプは現在では入手が難しいため、切れた場合はヒューズ型ランプにリードを付けて取り付けるとか、ムギ球を2個取り付けるなどの工夫が必要です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルのデザインはTC-K555のデザインをそのまま踏襲しています。違いはカセットホルダーの窓が大きくなり、内部の化粧パネルの形が変更になったのと、色がシルバーからブラックに変ったくらいです。 ちなみに、TC-K555ESは1982年のグッドデザイン賞を受賞しました。グッドデザイン賞は応募された商品の中から審査を行うので、TC-K555の発売時は応募しなかったのかもしれません。 デザインはオーソドックスですが、見やすく・わかりやすく・操作しやすいりが特徴です。 レイアウトは一番左に電源ボタン、タイマースタンバイボタン、開閉ボタン、ワイアードリモコン端子。そしてカセットホルダー。 ディスプレィには電子カウンターとFLのピークレベルメーターやDOLBYなどのインジケーターがあります。カウンターは減算機能を持つリニア電子カウンターで、レベルメーターはピークホールド機能が付いています。レベルメーターの横にはモニターのインジケーターがあります。 ディスプレィの下にはバイアスを微調整できるバイアスキャリブレーションと、テープポジションとノイズリダクション切替スイッチ。その下がカウンターのリセットとメモリボタン。再生・録音・早送り・巻き戻し、PAUSEの操作ボタンです。 一番右側には録音ボリュームと、ヘッドフォン端子・ボリュームなどがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

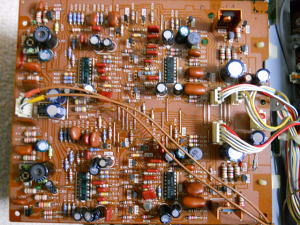

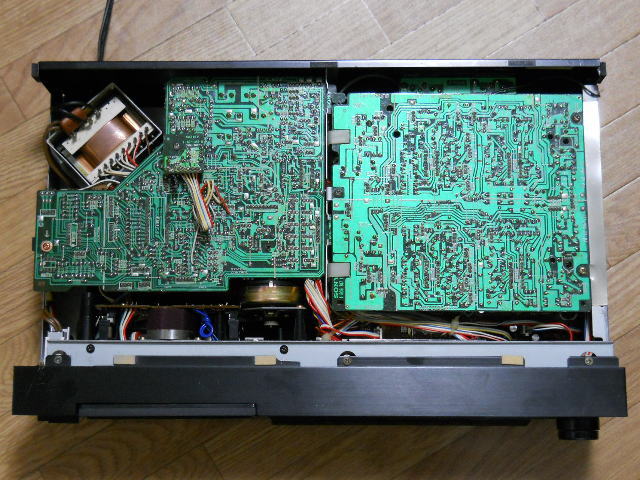

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| シャーシはTC-K555と同じでフロントパネルとリアパネル、そしてサイドパネルの4枚で、四角形のフレームを作り、真ん中のシールド板を兼ねたビームで補強しています。これに底板とコの字型の天板をネジ止めして、全体の強度と剛性を確保しています。 キャビネットの奥行きが285mmしかないので、内部はパーツやケーブルがギッシリです。 左側にメカと電源トランス、電源回路やシステムコントロール回路。シールド板をはさんで右側の基板は2階建てになっており、上に録音回路、下に再生回路を配置して、相互の干渉を防いでいます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

| 録音と再生ヘッドは非結晶のアモルファス合金を使用した「レーザーアモルファスヘッド」で、磁束密度がフェライトの倍以上も高く、センダストをも上回っていました。また薄い帯状に製造できるため、渦電流損失を少なくできるなど、ヘッド材料として積層ラミネートコアを作るのに適していました。 録音と再生ヘッドは独立懸架されており、個別にアジマス調整ができるため、均一なテープタッチが可能です。消去ヘッドにはF&Fヘッドを搭載しています。 メカの駆動系はテープ走行を、安定させるクローズドループ・デュアルキャプスタンです。キャプスタン用のモーターはBSLグリーンモーターで、DD(ダイレクトドライブ)ではなく、ベルトドライブで2つのフライホイールを回転させています。 BSLグリーンモーターは、カセットデッキ用に設計されたもので、トルクむらやコッキング(トルクの脈動)の原因となるスロットやブラシが無いため、滑らかな回転が可能となっています。 ただし、クローズドループでありながら、ダイレクトドライブではないということで、ワウフラッターは普通の中級機と同じ、0.04%(WRMS)となっています。サーボ制御はたぶんFGサーボだと思います。サーボ用のチップは「CX069」。 リールとメカ用はハイトルクDCモーターで、リール部には巻き径によってテンショントルクが変動するのを抑えて、安定したテープ走行を行うために、マグネットクラッチを装備しています。メカの駆動はソレノイド(アクチュエイター)です。 アジマスの調整はカセットホルダーの前面カバーをはずすと、調整用の穴があるので簡単にできます。「ES」シリーズということで、TC-FX77などの中級機よりも、アジマスの調整が細かくできます。 カセットテープの回転が速すぎる、遅すぎるという場合は、モーターの後ろにはあるサーボ回路に、スピード調整用の半固定抵抗がありますので、それを回すことで調整ができます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 電源トランスの容量は28V・23VAで、リーケージフラックス(磁束漏れ)対策として、四方を金属製のケースで囲っています。 電源回路はメカとディスプレィ、録音、再生の独立電源となっています。また左右のチャンネルの相互干渉を抑えるために、±2電源方式を採用しています。 さらにFETバッファ回路を設置し、モーターが駆動する際(サーボ制御がかかる時)に、発生する「電圧のふられ」を低減しています。 電源ケーブルは極性表示の付いた並行コードです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (システムコントロール回路) | |||||||||||||||

| キー操作とディスプレィ表示などの制御するシステムコントロール用のマイコンは、沖電器製の「MSM58361RS」です。他にチップはコンパレーターのNEC「μPC339C」などがあります。 TC-K555ESになって基板の裏側には、小さなサブ基板が追加されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (録音回路) | |||||||||||||||

| 録音・再生回路は録音系と再生系の干渉を防ぐために別基板とし、上下2階建て(録音が下段、再生が上段)にするとともに、基板の間には絶縁シートを設置しています。 回路自体も録音・再生アンプともに、全段をL/Rツインモノ構造として、相互干渉を抑えて音質の向上をはかっています。また再生アンプと再生ヘッドはダイレクトカップリングとし、カップリングコンデンサによる音質劣化を防いでいます。 ノイズリダクション(雑音低減方式)はドルビーNR BとCタイプを搭載しています。 新たに搭載されたドルビーCタイプでは、マスキング領域でバンド(帯域)を可変させる「スライディングバンド技術」を改良して、刻々と変化する音楽信号に対して、安定したノイズリダクション量を確保。これにより高域ノイズの変動が原因となる、ブリージング(息つぎ現象)の発生を抑えています。 エンコーダー部分には、高域のダイナミックレンジ改善のために、スペクトラルスキューイング(帯域制限回路)と、アンサチュレーションネットワーク(飽和防止回路)を搭載しており、高域MOL(最大出力)は15KHzで約8dB、9kHzで約4dBの改善効果があります。 また2段プロセシング技術により、各段10dBに動作を分割することで、ダイナミック動作領域を重複させないため高い処理精度を得ています。 ドルビー回路はまだ集積化への過渡期で、自社製のドルビー用IC「CX174A」を、L・Rのチャンネルごとにアンプとスイッチ部に各1個、合計4個使用して回路を構成しています。TC-K555では「CX174-1」という型番のチップが搭載されていますが、周辺の回路に変更はないので、「CX174A」はこれの改良型だと思います。 今から30年以上前のデッキなので、録音を行う前には録音レベルのボリュームのクリーニングが必須です。理想的なのは分解清掃ですが、簡単にクリーニングを行う場合は、天板を外すとフロントパネルの後ろにボリュームの本体があります。その横に小さな穴があるので、接点復活剤をスプレーして、ボリュームをグリグリと数回まわします。 また、この基板のシールド板側にはレベルメーターの回路があります。レベルメーターの振れが小さかったり、大きすぎる場合、左右のチャンネルにズレがある場合は、半固定ボリュームで調整できます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (再生回路) | |||||||||||||||

| 再生回路も「CX174A」を4個使用してドルビー回路を構成しています。イコライザー用のオペアンプはJRC「2043DD」です。 電解コンデンサはELNA製の「RE」や、日本ケミコンの「SL」などが使われています。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子・リモコン) | |||||||||||||||

| 入出力端子はラインイン、ラインアウト(固定出力)が各1系統です。 リモコンは別売でワイヤレスリモコン RM-80(18,000円)、ワイヤードリモコン RM-50(6,000円)。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル | |||||||||||||||

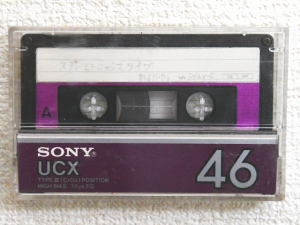

| (1982年 SONY UCX・UCX-S 発売) | |||||||||||||||

| 1982年、SONYはノーマルタイプのカセットテープBHFとAHFをリニューアル。クロームタイプのJHFの後継モデルとして、UCXを投入しました。 UCXは先に発売されていたUCX-Sの下位グレードで、「原音にせまるハイフィディリティサウンド」というのがキャッチコピー。 新開発の高性能超微粒子磁性体を使用し、角形比0.92を実現。JHFに比べてMOLは中低域で2dB、高域で1dBのアップ。感度は全帯域で1dB向上しています。 高性能DPメカとクリーニングテープを採用しています。 価格はC-46が600円。C-60分が750円、C-90が1050円でした。 |

|||||||||||||||

|

SONY TC-K555ESのスペック

| 周波数特性 | 25Hz〜18kHz ±3dB (メタルテープ) |

| 周波数範囲 | 20Hz〜19kHz(メタルテープ) |

| S/N比 | 56dB(Dolby オフ・ノーマルテープ) 60dB(Dolby オフ・メタルテープ) 67dB(Dolby B・メタルテープ) 73dB(Dolby C・メタルテープ) |

| 歪率 | 0.5% |

| ワウ・フラッター | 0.04%(WRMS) ±0.06%(Wpeak) |

| 消費電力 | 22W |

| 外形寸法 | 幅430×高さ105×奥行285mm |

| 重量 | 6.1kg |

SONYのカセットデッキ

| TC-K555ESG | TC-K555ESX | TC-K5555ES | TC-K555 |

| TC-K333ESR | TC-K71 | TC-FX77 | TC-FX705 |

| TC-FX600 | TC-FX6 | TC-K5 | TC-4300SD |

| TC-4250SD | TC-2850SD |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |