|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > KD-A5 |

|

VICTOR KD-A5 |

| 1978年 定価59,800円 |

| Victor KD-A5は1978年12月に発売されたメタル対応のカセットデッキです。よく世界初のメタル対応のカセットデッキと勘違いされますが、1978年11月に発売されたKD-A6が世界初のデッキとなります。 ただ勘違いするのも無理がないほど、発売時のインパクトが大きかった。KD-A6が84,800円で発売された時も、その内容からすると「安い!」(同時期に発売されたAUREX PC-X80AD・178,000円のほぼ半額)と言われたのですが、KD-A5はそのKD-A6とほとんど同じ内容でありながら、さらに2万5000円も安かったために誰もが驚きました。 いわばKD-A5の発売により、みんなの頭からはKD-A6の存在が「消去」されてしまったというか、KD-A6を買ったら損をするぐらいの感覚になっていたと思います。 1978年12月の時点で、メタル対応デッキはVictor KD-A8、KD-A6、KD-A5、Technics RS-M88、RS-M77、Aurex PC-X80ADしかありませんでした。そのためにライバル機は不在でした。 翌1979年の春から他社もメタル対応機を発売しますが、KD-A5よりも値段が高いにも関わらずAKAI GX-M50(69,800円)、Aurex PC-X40(64,800円)、LUX K-5(68,000円)、Pioneer CT-600M(64,800円)、Technics RS-M63(79,800円)などは、ロジックメカを装備していないなど、KD-A5のあまりにすごい内容に、対抗商品を出せないメーカーも続出しました。 価格と内容が同等と言えるのは、1979年4月に発売されたSONY TC-K55(59,800円)やLo-D D-70S(59,800円)ぐらいで、その他のメーカーからKD-A5への対抗機が出揃うのは、1979年の秋となります。 メタルテープはアメリカの3M社が開発したテープで、日本では住友3Mが1978年に発売。従来のテープと比べて最大残留磁束密度や保磁力が高いため、カセットの音質には重要な録音レベルを高く設定できるというメリットがありました。その結果、MOLやダイナミックレンジが大幅に向上しました。 KD-A5では録再ヘッドにはSA(センアロイ)ヘッドを搭載しています。SAヘッドはビクターが独自に開発したヘッドで、コアにはパーマロイの積層ラミネートを使用し、テープタッチ面にセンダスト・チップを高温接着するという構造です。その結果、フェライトヘッドに匹敵する耐摩耗性と、パーマロイの優れた磁気特性を合わせ持っています。 消去ヘッドは新たに開発した2ギャップSA消去ヘッドで、消去能力を高めることでメタルテープの強力な保磁力に対応しています。 ノイズリダクションシステムは、ビクター独自の「ANRS」を搭載しています。これは録音時に音楽信号の高域を持ち上げて録音し、それを再生時に元に戻してフラットにすることで、テープのヒスノイズのレベルだけを低げてS/N比を改善するという仕組みで、ドルビーBタイプと互換性があります。 メカは従来からの2モーターメカとフルロジックコントロールを改良したものです。KD-A5やKD-A6の登場前に、この手のメカを搭載していたのは、KD-85SA(99,800円)とKD-95SA(108,000円)なので、いわば高級機のメカを改良して搭載したということになります。 KD-A5より前の59,800円のモデルというと、使っているモーターは1個、操作はピアノボタンによるメカニカル方式がふつうで、2モーターでフルロジックメカというのは、高級機の領域でした。 またKD-A5のメカ単体だけを見ても、74,800円のVictor KD-75SAや、SONY TC-K6よりも良いものです。またワウフラッターだけで見ればKD-95SA(108,000円)が0.05%なのに対し、KD-A5は0.04%と上の性能です。 それだけではなく録音、再生、電源回路などもキチンと作られており、KD-85SA(99,800円)とほぼ同等のレベルと言え、録音・再生回路に限って言えば、YAMAHA K-1(95,000円)よりも上と言ってよいかもしれません。 いわばKD-A5は高級機をベースに、メタル対応にしたデッキを「59,800円」という値段で発売した訳で、ビクターからすれば、カセットデッキの市場シェアを奪うための「戦略商品」でした。 その目論見はまんまと当たり、KD-A5はバカ売れ状態の大ヒット商品となりました。この頃はVictor、YAMAHA、Technics、TRIO、SONY、Pioneerなどブランドやサウンドへのこだわりも強く、コンポでありながらプレーヤー、アンプ、チューナー、デッキ、スピーカーとすべて同じメーカーで統一している人が多くいました。 ところがKD-A5の登場により、カセットデッキだけはビクターのKD-A5という人も多かったです。もしかするとカセットデッキの歴史の中で、最も売れた商品ではないかと思います。※ またKD-A5の登場は、他のオーディオメーカーにも大きな影響を与えました。これ以降1980年代の前半にかけて、熾烈な競争による性能向上により、カセットデッキの黄金時代が到来することになります。 KD-A5は間違いなくカセットデッキの名機です。名機というとNakamichiの「DRAGON」などの、モンスター機や物量機などに目がいきがちですが、当時の話題性や売れ行き、コスパ、オーディオ業界に与えた影響を考えれば、「DRAGON」と同等かそれ以上に、評価されても良いデッキだと思います。 ※KD-A5が発売された時は、すでに翌年(1979年)の春に発売するカセットデッキの、開発や生産準備が進んでいました。この中にはKD-A5より価格が高いにも関わらず、メタルテープに対応していないデッキも多くありました。これらの商品は予定どおり発売されたものの、売れ行きはかんばしくなかったそうです。 また当時は、家庭用ビデオの規格争いが行われており、Victorが開発したVHSとSONYが開発したベータマックスが、2つの陣営に分かれて争っていました。 このためカセットテープを使用するデッキやラジカセなどにおいても、両社は激しい火花を散らしており、VictorはKD-A5の投入によって世間の注目をあびますが、1979年にはSONYが「ウォークマン」(TPS-L2)を発売。世間をあっと言わせました。 ※当時の日本はオーディオブームで、家電メーカーにとってもはオーディオは主力商品です。秋葉原の家電専門店でもオーディオ売り場は2階の一番良い場所というのが相場でした。 また一般人のオーディオへの関心も高く、1979年に東京・晴海の国際見本市会場で開かれた「オーディオフェア」の来場者数は、10月19日〜24日まで5日間で25万1100人。開催前の招待日10月17日・18日には2万2200人が来場しており、合計で27万3300人という状況でした。 (音質について) 意外と音はクリアで解像度もあります。薄っぺらさはなく重心のある、しっかりとしたサウンドです。 同時期に発売されたがRS-M77と比べると、さすがにレンジや細部の表現などは負けてしまいますが、KD-A5が登場する前の、この価格帯でのリファレンス(標準機)だったSONY TC-K5と比べると、音はまさに段違い。2ランクぐらい上の音という感じです。 昔、KD-A5を持っていたので、また音を聴いてみたいという人も多いかもしれません。ただし発売から年数がたっているので、メンテナンスは必須です。 |

|||||||||||||||

| (KD-A5の品質) | |||||||||||||||

| ともかく、よく売れたので40年以上たった現在でも、中古商品の玉が多くオークションの価格は安いです。 もうひとつのポイントは、当時の高級機に負けないぐらいの品質の良さです。 1970年代後半〜1980年代前半はカセットデッキブームで、売れ筋の59,800円クラスは、どのモデルも販売数量は多かったのですが、オークションに出てくる玉は少ないです。また出てきても再生不能の物が多いです。 ところがKD-A5は再生可能な物が多いです。実は下記のとおりメカやシャーシ、回路などは、当時の高級機と同等か、それを上回る物を搭載されています。 また1970年代は大量生産の時代でしたが、全社的品質管理(TQC・・・Total Quality Control)が導入されており、品質管理や検査体制も出来上がっていました。 最近はよく性能や検査の「偽装」、部品の不具合などのニュースが多いですが、オーディオ製品の品質も驚くほど低下してます。ウチのD社の18万円のCDプレーヤーでも、数年でトレイのガタや、塗装の剥がれが出てくる状態です。(日本製です) |

|||||||||||||||

| (KD-A5の修理) | |||||||||||||||

| KD-A5のトラブルで一番多いのは、リールとカウンターを結ぶゴムベルトの伸びか断裂です。 カウンターの部分にはセンサーがあり、カウンターの停止によりテープの再生・録音や早送り、巻き戻しによるテープの終了を検知して、メカをオートストップさせています。 そのためゴムベルトが伸びたり、切れたりしているとカウンターが回らないために、センサーが作動してマイコンがメカをストップさせます。 この時、再生、録音、早送り、巻き戻しボタンを押しても、すぐに停止するという症状が発生しますが、ゴムベルトを交換してやれば、ほとんどは解消するようです。 ビクターのカセットデッキに、使われているゴムベルトは丈夫なものが多いですが、まだ大丈夫なものでも、今後のことを考えればポリメイトなどの、保護剤を塗布したほうが良いと思います。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リールとカウンターを結ぶゴムベルト | |||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルのデザインはビクターらしい左側にレベルメーター(VUメーター)や録音ボリューム、右側にメカと操作ボタンを配置したデザインです。 VUメーターは透過照明付ですが、照明が点灯するとメーターが見にくくなり不評でした。 左右のVUメーターの間には、5点マルチピークインジケーターがあります。録音のレベル調整はあくまでもVUメーターがメインですが、VUメーターでは反応が遅いため、ピークの信号を捉えられません。 ビクターのピークインジケーターの特徴は、-20dbから+6dBまでとVUメーターと同じ範囲をカバーしており、極端に言えばピークインジケーターだけでも録音レベルの調整ができます。 その下にはヘッドフォン入力とマイク入力端子。レバースイッチはインプットセレクタ、ノイズリダクションのANRSのON/OFF。テープセレクタは左側がハイバイアス、フェリクローム、ノーマル。右側がメタルとクロームとなっています。 中央部にあるのは上が録音レベルのボリューム。下がヘッドフォン/外部出力兼用のボリューム 右側にはカセットホルダーと再生・録音・早送り・巻き戻しなどの操作ボタン。右端にはカウンターとリセットボタン。イジェクトボタン、タイマースイッチ、電源スイッチがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

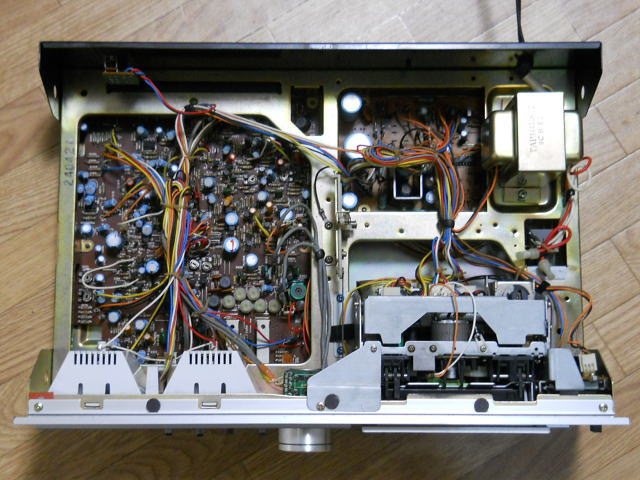

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| シャーシの強度を上げ剛性を高めるために、内部にキチンとしたフレーム構造のシャーシがあります。オーデイオ業界では長い間、モノコック構造のキャビネットも「シャーシ」と呼んできましたが、KD-A5のものは本物のシャーシで、これにメカやトランス、基盤が取り付けられています。 そしてコの字型の天板を取り付けることで、フロント・リア・天板・底板がモノコックとなりますので、さらに剛性が高くなります。 当時は高級機でもフレーム構造はまだ少なく、もうこれだけでもビクターの音質に対する「やる気」を感じさせます。 内部は左側にメイン基板があり録音・再生回路があります。右側にはメカとサーボ回路、それに電源回路とシステムコントロール回路あります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 当時のカセットデッキの電源回路は簡素でしたが、KD-A5はきっちりとパーツを投入しており、7万円クラスのデッキよりも強力な電源です。 電源トランスは中級機ではありえないぐらい大型。金属製のカバーが取り付けられており、磁気漏れ対策も万全です。 トランスの巻き線は2系統ですが、整流した後にメカ、メーターの照明、録音・再生回路などに分けて、独立して電流を供給しています。 使われている電解コンデンサは東信製です。電源コードは細い並行コードです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (システムコントロール回路) | |||||||||||||||

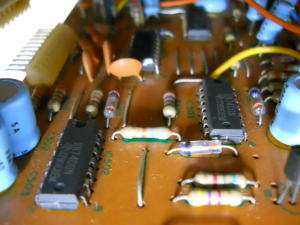

| ロジックメカのキー操作などを行うシステムコントロール回路は、電源トランスの下にあります。 メインのチップは、三菱製のテープデッキ用のキーコントローラー「M54410P」で、これにTI製のロジックIC「SN7400N」を、3個使用して回路を構成しています。 当時のナカミチの10万円を超えるカセットデッキでも、ロジックメカのコントロールは、ボタン1個にロジックICを1個ずつ、割り付けた物で、単純なことしかできない割に複雑な回路です。それに比べるとKD-A5はかなり先進的な回路でした。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

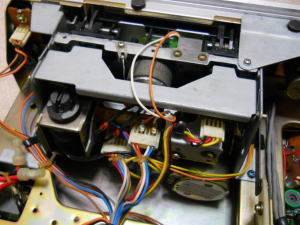

| 録音・再生ヘッドは最大磁束密度の高いSA(センアロイ)、消去ヘッドもセンアロイの2ヘッド構成となっています。 SAヘッドはビクターが独自に開発したヘッドで、センダスト合金とパーマロイを組み合わせたヘッドです。1975年からカセットデッキへの搭載が始まりました。 当時のカセットデッキのヘッドはパーマロイ(ハードパーマロイ)やフェライトヘッドが主流でしたが、パーマロイヘッドは磁気特性は良いものの、耐摩耗性が低く寿命が短いのが問題でした。 フェライトヘッドは、パーマロイに代わる素材として開発されましたが、飽和磁束密度が低いため、ギャップ部で飽和磁束を起こし信号が歪みやすい欠点がありました。また温度による特性の変化が発生したり、摺動ノイズの発生などの問題がありました。 センダスト合金は1932年に開発された素材で、最大磁束密度が高く、バルクハウゼンノイズ(磁壁が移動によるノイズ)が少なく、キュリー温度が高いため、テープとの摩擦による熱に対しても、温度特性が安定しているという、優れた特徴を持っていました。 しかし加工の難しさなどもあり、当初は放送用VTRのヘッドなどにしか使われていませんでした。これをVictorはゾーンメルト法の応用や独自の手法により、純度の高いヘッド用のセンダストの開発を行います。 ただしセンダストも、当時の技術ではラミネート化できなかったため、ブロック状態でコアに使用すると渦電流損失が大きく、高周波特性が悪化するなどの問題点もありました。 そのためSAヘッドでは、コアにはパーマロイの積層ラミネートを使用し、テープタッチ面にはセンダストのチップを、高温接着するという構造になっています。 これにより、フェライトヘッドに匹敵する耐摩耗性と、パーマロイの優れた磁気特性を合わせ持つヘッドとなりました。 消去ヘッドは、メタルテープが強力な保磁力を持っているため、従来のヘッドよりも大きな磁界が必要でした。KD-A5に搭載されたのは、コアをフェライトに変えて消去能力を高めた、新開発の2ギャップSA消去ヘッドです。 ただSA消去ヘッドはコストが高かったため、中級機では1980年代になると、ギャップ数を増やすなどの改良をした、フェライトヘッドに置きかわっていきます。 メカのモーターはキャプスタン用には大型のハイトルクDCモーターを使用。リール用がDCモーターです。フライホイールの直径は約7cmで、安定したテープの走行を得ています。メカの駆動はソレノイド(アクチュエイター)です。 サーボは電子制御ですが、ワウフラッターからいうとFGサーボに匹敵しています。しかもFGサーボ搭載のKD-95SA(108,000円)よりも、KD-A5のほうがワウフラッターが低いということは、いかにメカの出来が良いかを証明しているとも言えます。 カセットホルダーの開閉機構は、カタログでは「パンタグラフ式オイルダンプ機構」となっていますが、実際にはゴム製のブレーキを使って、ゆっくりと開くようになっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||

| 録音・再生回路もパーツを投入して、キチンと作りこまれています。 ノイズリダクションシステムの「ANRS」はIC化されており、ノイズリダクション回路を除いた部分だけでも、高級機のTechnics RS-M88/RS-M77(145,000円/125,000円)やAurex PC-X80AD(178,000円)に匹敵するぐらいのパーツ数があります。 回路はメタルテープの広いダイナミックレンジに対応するため、+20dBの入力にも対応できるように、余裕度が高められており、かつリニアリティの良い回路となっています。 電解コンデンサは東信製です。 ノイズリダクションシステムの「ANRS」(Automatic Noise Reduction System)は、ビクター独自のシステムで1972年に登場しました。もともとはビクター独自の4チャンネルステレオ「CD-4」の、差信号のノイズを低減するために開発されたものです。 基本的な仕組みはドルビーと同じで、録音時に音楽信号の高域を持ち上げて録音し、それを再生時に元に戻してフラットにすることで、テープのヒスノイズのレベルだけを低げてS/N比を改善するものてす。 またドルビーBタイプと互換性があるということで、ビクターとドルビー研究所との間に特許問題が起きますが、最終的にはドルビー研究所がANRSは独自のシステムであると認めています。 ちなみにスーパーANRSはANRSの改良型で、高域のクリッピング・レベルを高める機能を追加して、周波数特性や歪率も改善しています。ただしドルビーとの互換性はありません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| 入出力端子はラインイン、ラインアウトが各1系統です。他にメタルテープ用のバイアス切り替えスイッチ(+10%、CENTER、-10%)があります。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル |

Victor KD-A5のスペック

| 形式 | 2ヘッド・2モーター |

| テープ走行 | シングルウェイ |

| 駆動方式 | シングルキャプスタン |

| キャプスタンモーター | 電子制御DCモーター |

| ヘッド | 録音再生:SA(センアロイ)ヘッド 消去:2ギャップSAヘッド |

| ノイズリダクション | ANRS(Dolby-Bと互換性あり) |

| 周波数特性 | 20Hz〜18kHz(メタルテープ) |

| S/N比 | 58dB(ANRS オフ・メタルテープ) ANRSで10dB改善 |

| ワウ・フラッター | 0.04%(WRMS) |

| 消費電力 | 29W |

| 外形寸法 | 幅420X高さ120×奥行300mm |

| 重量 | 6.8kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |