|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > TEAC V-R1 |

|

TEAC V-R1 |

| 1981年 定価89,800円 |

| TEAC V-R1は1981年11月に発売されたオートリバースのカセットデッキです。 f-650R(1979年発売・95,000円)の後継機ですが、1981年当時はまだオートリバース機の数が少なく、実質的なライバル機になりそうなのは、1万円安いAKAI GX-F44Rぐらいです。シングルウェイ機ではAIWA AD-F88、DENON DR-F8、ONKYO TA-7X、TRIO KX-1000D、Victor DD-7など。 1980年にTEACはそれまでの、量販モデルの主力「fシリーズ」に代えて「Vシリーズ」を発売します。メタルテープへの対応やロジックメカなどを装備し、デザインもそれまでの質実剛健なものから、時代にあった薄型のデザインに変更されました。この中からはV-9 通称「カメレオン」(59,800円)が、その印象的なデザインから注目を浴びます。 Vシリーズはその後もTEACの主力シリーズとして生産・販売されますが、オートリバース機は1984年からRシリーズと型番を変えて発売されました。 V-R1は「4チャンネルヘッド」※を使用したオートリバース機です。オートリバースの方式にはヘッドが回転する「ロータリー方式」や、ヘッドが前後に移動する「リニアモーション方式」。ヘッドを動かさずにカセットテープ自体を回転させるAKAIの「Invert-O-Matic」やNakamichiの「ユニ・ディレクショナル・オートリバースメカニズム」などがあります。 4チャンネルヘッドのメリットはヘッドが固定式のため、テープの安定した走行が可能で、ワウフラッターなどを低くできました。またヘッドを動かす機構がないため、故障の心配が少ないということもありました。 そのかわり弱点もありました。ひとつはロータリー方式やリニアモーション方式に比べて、アジマスずれに敏感でカセットのA面を再生中でもほんの少しズレると、B面の信号を拾ってしまいます。 もうひとつは小さなヘッドの中に、1チャンネル当たり2つのコアが必要なため、8つのコアを納めなくてならず、精密さが要求されとコストもかかりました。 特に問題なのがアジマスずれで、同じ4チャンネルヘッドを搭載しているNakamichi DRAGONは、自動アジマス調整機構「NAAC」(ナカミチ・オート・アジマス・コレクション)を搭載して、この問題を解決しています。 結局、この後はコストが安くテープ走行の安定性もそこそこ確保できるということで、ロータリー方式が主役となっていき、TEACもロータリーヘッドを採用します。 テープの反転は、赤外線を利用したTEAC独自のI.R.コンビネーション・テープセンサーで、テープエンドを感知し、約0.4秒でクイックリバースを行います。 録音・再生ヘッドはハードパーマロイヘッド。消去ヘッドはダブルギャップフェライトヘッドです。 メカは3S(ソフト・スムーズ・サイレント)メカニズムと呼ばれるもので、キャプスタンはDCサーボモーター、リール用とメカ駆動用にはDCモーターを使用した3モーターです。 テープポジションはノーマル、クローム、メタルの3段で手動による切り替えです。ノイズリダクションはドルビーBタイプとdbxを搭載しています。 録音・再生回路のアンプ部はDC構成とし、カップリングコンデンサを減らして音質の劣化を防いでいます。電源部は独立電源でオーディオブロックは±2電源方式となっています。 この他に飛び越し選曲できるCPS(Computomatic Program System.)機能や、任意の2点間を繰り返し再生するブロックリピート機能を搭載しています。またワイヤードリモコンが標準で付属していました。 ※カタログではV-R1は4トラックヘッドと書かれていますが、ふつうの録音・再生ヘッドの搭載機も「4トラック・2チャンネルヘッド」と書かれています。 テープ側から見るとV-R1もシングルウェイ機も4トラック対応で、録音や再生時は2チャンネルしか使わないので、4トラック・2チャンネルヘッドということになります。 ヘッドの構造から見ると、4つのコアがあり4チャンネルの録音・再生が可能で、オートリバースの場合は、それをデッキのシステム側で2チャンネルしか使用していないということになります。 (音質について) 解像度はまずまずですが、レンジは広いとは言えません。高音の伸やキレは今ひとつなど、音は中級機と同じか、少し良いかなという程度。この後に登場してくるTRIO KX-880などには負けてしまいます。 V-R1は89,800円という価格ですが、オートリバースにdbx、プログラム機能、電動ボリュームそしてリモコンなど、当時としてはコストのかかる装備をたくさん搭載しています。そのために録音や再生、電源など音質の基本となる回路に、お金が回っていないのも事実です。商品のコンセプトとしては、音質よりも機能優先だったのかもしれません。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルは、操作部にシートスイッチ(メンブレンスイッチ)を使っているのが特徴。 シートスイッチは大きさや色を自由に設定できるなど、デザイン的には優れていましたが、当時は耐久性が十分とは言えませんでした。このためミニコンポなどではよく使われましたが、信頼性が求められるピュアオーディオで使われたのは一部の機種だけです。 レイアウトは左側に電源ボタン、カセットのイジェクトボタン、タイマースイッチとカセットホルダーがあります。 レベルメーターは16ドットのLEDで、ピークホールド機能が付いています。その下にはプログラムナンバーの表示と、電子カウンターがあります。オートリバースのモードスイッチでは、片道録音・再生、リバースの往復録音・再生、エンドレス再生が選べます。 その下にあるのがタッチフェーダーコントロール機能と名付けられた、録音レベルの調整機能です。これは電動ボリュームをタッチボタンを使って、レベルの上げ下げを行っており、スピードを2段階に調整できます。 シーリングパネルの中には、このスピードの調整ボタンと、録音バランスと出力レベルのボリュームがあります。 右側には操作ボタンが集められており、上にテープポジション、ドルビーとdbxの切り替えスイッチ。CPSやブロックリピートのボタン。それに巻き戻し・早送り、再生、録音、停止、PAUSE、RECミュートの操作ボタン。右端にはヘッドフォン端子とマイク端子、そしてワイアードリモコン(RC-95)の端子があります。 この頃のカセットデッキのリモコンは、ほとんどがオプション(別売り)で、ワイアードリモコンの価格は5,000円〜6,000円ぐらい。V-R1のように標準装備にしているのは珍しかったです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

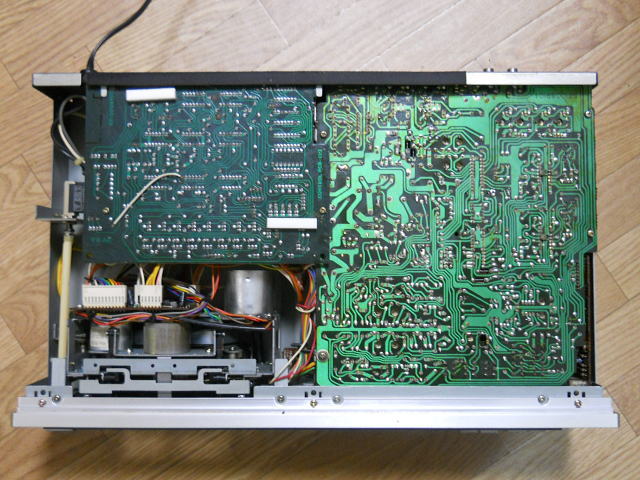

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| シャーシは鋼板製です。奥行がないので内部はパーツや配線がギッシリです。 内部は左側がメカと電源トランス。そしてシステムコントロールなどのデジタル回路。右側には録音と再生回路に、電源回路とがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| この価格帯としては、電源部は貧弱です。電源トランスは小型で磁束漏れ対策はされていません。回路はいちおう独立電源で、録音・再生回路は±2電源方式になっていますが、レベルとしては中級機並みの回路です。 電源ケーブルは細い並行コードです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (システムコントロール回路) | |||||||||||||||

| システムコントロール用の基板は2枚あります。1枚はメカの後ろにあり、録音・再生などのボタン操作や、オートリバースのモードにより、ロジックメカをコントロールするマイコンなどがあります。 もう1枚はトランスの上で、プログラム機能のCPS(Computomatic Program System.)や、ブロックリピート機能のための基板で、東芝製のNAND ゲート「TC4011BP」がたくさん取り付けられています。 この頃はまだマイコンの能力が低かったため、プログラム機能を搭載するためには、もうひとつ専用のマイコンを装備するか、V-R1のようにロジックICをたくさん使用して回路を作るしかありませんでした。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

| 録音・再生ヘッドはハードパーマロイの4チャンネルヘッドです。消去ヘッドはダブルギャップフェライトです。 ハードパーマロイといっても、1970年代の単に耐摩耗性をを向上させたヘッドとは違い、飽和磁束密度や歪率が改善されて、メタルテープに対応できるようになっています。 4チャンネルヘッドは、カセットテープのA面走行時には第1・2トラックを使用し、リバースしたB面走行時には第3・4トラックを使用しており、オープンリールデッキのオートリバース機とは、トラックの使い方が異なっています。 メカは「サイレント・メカニズム」と呼ばれるもので、キャプスタン、リール、メカの駆動にそれぞれ専用のモーターを使用した3モーターです。メカの駆動にソレノイドを使用しないことで、静かな駆動を行うということで、3S(ソフト・スムーズ・サイレント)メカニズムと名付けられました。 サイレントとはいうものの、実際にはソレノイドによる「ガチャ」という大きな音は無いにしろ、モーターでヘッドやピンチローラーを上げ下げする際や、手動でのカセットホルダーの開閉時に、そこそこ大きな音がします。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||

| 音質に直結する回路ですが、V-R1の最大の弱点でもあります。レベルとしては1978年のKD-A5(59,800円)よりも低いくらいです。 工場での組立て上の都合だと思いますが、音質面からみるとレイアウトが悪くて配線の引き回しが多いです。昔の業界風の言葉でいうと「美しくない」というところでしょうか。 録音回路はそこそこパーツがありますが、電源回路に分断された配置になっています。再生回路は簡易で、小さなサブ基板にあります。ただしレベルとイコライザー用の半固定抵抗が離れた場所にあるため、配線の無駄な引き回しが起きています。ドルピーBタイプの回路はIC(東芝 TA7629P)を使用していますが、これもまた簡易な回路です。 dbxの回路は別基板でまだIC化されておらず、TI製のオペアンプ「TL082CP」を5つ使って回路を組んでいます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| 入力端子は1系統。出力端子も1系統で可変出力です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル |

TEAC V-R1のスペック

| 形式 | 2ヘッド・3モーター |

| テープ走行 | オートリバース |

| 駆動方式 | バイディレクショナル・ツインキャプスタン |

| キャプスタンモーター | 電子制御DCモーター |

| ヘッド | 録音再生:ハードパーマロイの 4チャンネルヘッド 消去:ダブルギャップフェライト |

| ノイズリダクション | ドルビーB、dbx |

| 周波数特性 | 30Hz〜19kHz (メタルテープ) |

| S/N比 | 59dB(Dolby オフ) 69dB(Dolby-B) 91dB(dbx) |

| ワウ・フラッター | 0.045%(WRMS) |

| 消費電力 | 20W |

| 外形寸法 | 幅436X高さ113×奥行275mm |

| 重量 | 6.3kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |