|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > CDX-2200 |

|

YAMAHA CDX-2200 |

| 1986年 定価168,000円 |

| YAMAHAのCDX-2200は、数多くの名機が誕生した1986年に発売されたCDプレイヤーです。 世界で初めて16bitの枠を越えるハイビットの、DAC(D/Aコンバータ)を搭載したプレーヤーです。このCDX-2200の登場により、各メーカーによる「ハイビット戦争」の幕が切って落とされました。 当時の15~16万円クラスは、各社の一体型CDプレーヤーのトップモデルが集まるゾーンでした。 前年の「CD-34ショック」の影響を受けて、各社はシャーシーやメカの防振対策、強力な電源回路、D/Aコンバーターやデジタルフィルターのハイビット(18bit以上)化。オーディオ用コンデンサなどのグレードの高いパーツの投入など、いわゆる「物量の投入」が本格的に行われました。 ライバル機はSONY CDP-555ESD、Technics SL-P1200、KENWOOD D-3300P、marantz CD-94、TEAC ZD-6000など。 CDX-2200は重さ15kgという重量級のCDプレーヤーで、強力なシャーシーやメカの防振対策と、18bit(ハイビット)DACやYAMAHAお得意の半導体技術を組み合わせたプレーヤーです。 心臓部はYAMAHA製の、18bit・4倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターと、バーブラウンの「PCM56P」をフローティング動作させた、YAMAHA仕様の18bitDACです。 バーブラウン PCM56Pは、多くのメーカーで採用された優秀なDACで、CDX-2200では最高グレードのKタイプを、左右独立で搭載しています。 18bitDACといっても、従来の16bitDACから、2bitしか増えていない訳ですが、これにより量子化ノイズの振幅を1/4に減らせるため、ダイナミックレンジを、下方に12db伸ばすことができます(測定値としての伸びはもっと少ないです)。 また4倍オーバーサンプリングと合わせると、見かけ上の分解能は16倍に向上することになります。 でも聴感上の分解能は、DACが18bitに向上しても、ノイズや歪が多ければ向上しません。 デジタル回路とオーディオ回路の間は、フォトカプラを使用した光伝送を行い、音質に悪影響を与えるデジタルノイズを、シャットアウトしています。 またローパスフィルターはアクティブ型。ラインアンプはDCアンプを採用し、音質に配慮した設計がされています。 アナログの可変出力はメインアンプに直接接続できるように、0.4db単位で-100dbまで絞れるデジタルボリュームが装備されています。 シャーシはフレームを使った2重構造で、剛性と耐振動性能を確保。音質を考慮して天板はアルミトップ。インシュレーターは焼結合金を使った複合構造になっています。 電源部ではデジタルとオーディオに分かれた独立トランスを搭載。回路もシャントレギュレーター電源を採用した独立電源回路です。 またACラインノイズフィルターも搭載しているため、家庭用電源を通して入ってくる、外来ノイズも減少できます。 ちなみにオーディオ回路以外は、かなり手を加えられていますが、YAMAHAの100周年記念モデル、CDX-10000のベースともなったモデルでもあります。 当時はハイビット(18bit)が最大のウリでしたが、今はエントリーモデルにも、32bitDACが搭載される時代です。 でもCDX-2200は、シャーシやメカユニット、電源回路、DACを除いたオーディオ回路などは、現在の高級機(いわゆるハイエンド)にも匹敵するぐらいの内容を持っています。ともかく1986年のこのクラスはレベルが高いです。 正確にいうと、現在の高級機はSACDやハイレゾに対応するため、DACやデジタルフィルター、信号処理回路は進歩しましたが、その他はあまり進歩していません。 1980年代はCDプレーヤーの開発に、人・物・金をふんだん掛けられた時代でした。 現在はオーディオ不況のために、人・物・金が無い時代です。親会社が外資などに変わる中で優秀な人材は失われ、ノウハウは途切れ、開発費が無いため、宣伝文句では新開発と言いながら、実際はシャーシやメカ、回路を何世代も使いまわすという状況では、進歩を求めるほうが無理なのかもしれません。 (音質について) 音は基本的には「YAMAHAビューティ」ですが、下級機の「作ったような音」ではなく、ナチュラルな音を聴かせてくれます。何といっても音の出方にも余裕があり、広がり奥行きともに十分です。 女性ボーカルは伸びが良く、ブレスの音も適度に聞こえます。解像度を高めながらも音のつながりにも注意を払っているのか、リアリティは秀逸です。 キースジャレットの「ケルンコンサート」のピアノの音はCDX-1000より、少しマイルド。このあたりは好みが出るかもしれません。 YAMAHAは同じ年に100周年記念モデルのCDX-10000(400,000円)を発売したため、CDX-2200はフラグシップではありませんでしたが、ライバル機はいずれもそのメーカーのフラグシップモデル。それらと互角以上に渡りあえる音と内容を持っていると思います。 |

||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | ||||||||||||||||||

| 前モデルのCD-2000に比べると、かなり無骨なイメージになりました。 デザインの無骨さはともかく、ボタンの配置は使いづらく、ディスプレィは見ずらいです。 当時のSONYのCDプレーヤーは、デザインと操作性の良さを合わせ持っており、KENWOODやONKYO、Victorなどがパクりましたが、YAMAHAはライバル心が強かったせいか、そのデザインを取り入れることはありませんでした。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (シャーシと内部について) | ||||||||||||||||||

| シャーシは底板が鋼板による2重底。天板は3mm厚のアルミ材でそれを4本の鉄製のビームで補強しています。 、材質の違う2種類の制振材を貼って共振周波数を抑える対応をしています。 サイドパネルもアルミと鉄の2重構造になっています。インシュレーターは焼結合金をベースにフェルトと防振ゴムを組み合わせたものになっています。 内部損失が高く軽量のアルミ材を多用していますが、徹底した防振対策により、重さは15kgと前モデルのCD-2000(8kg)の倍近い重量になりました。この重量は1986年の15~16万円クラスでは一番重いものでした。 内部の配置は左側にメカと電源トランス。右側手前がデジタル回路。右側の奥が電源回路とオーディオ回路です。オーディオ回路の下には銅メッキされたVMスタビライザが取り付けられており、基板の振動による不要な発振を抑えています。 また製造時期によって光伝送ユニット(写真右下)の上にサブ基板を増設しているものもあります。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (電源回路) | ||||||||||||||||||

| 電源トランスにはシールドケースに入ったデジタル・オーディオ独立の大型トランスを搭載。当時の雑誌(FMfan・ダイナミックテスト)によると、容量は27VAと14VAだそうです。 電源回路にはシャント・レギュレータ方式を採用。この回路は電圧の変動を検出して、トランジスタを制御して電圧を一定に保ち負荷変動を小さくすることにより、音質への影響を低減しています。 また外来ノイズの対策として、ACラインノイズフィルターも搭載しています。コンデンサはニチコンの2200μFのネガティブ・ブラック(ダイナミックテストでテストしたものは35V・3300μFだったようです)やMUSEが使われています。 電源コードは品川電線製で、「GTケーブル」と印字された直径10mmの極太OFCキャブタイヤです。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

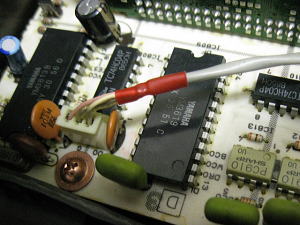

| (デジタル回路 サーボ・信号処理) | ||||||||||||||||||

| テジタル回路はピックアップ・ドライブメカの下とフロントパネルの後ろの2ヶ所に基板があります。 フロントパネル側の基板には、サーボの制御や信号処理を行うシグナルプロセッサ「YM3616」や、YAMAHA製の4倍オーバーサンプリング・18bitのデジタルフィルター「YM3619」などがあります。 当時のYAMAHAは半導体技術のレベルが高く、サーボ用のチップやデジタルフィルターは他社のCDプレーヤーにも採用されていました。 デジタル基板からオーディオ基板への信号は、7つの高速フォトカプラ(10メガビット/秒)で光伝送(現在でいうデジタル・アイソレーション)されて、デジタルノイズのオーディオ回路への混入を防いでいます。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

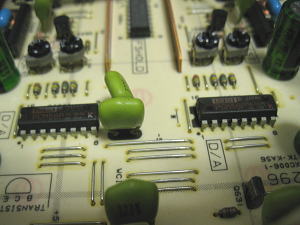

| (オーディオ回路) | ||||||||||||||||||

| オーディオ回路のD/Aコンバーターは、バーブラウンの「PCM56P」のKグレードが左右独立で搭載されています。 PCM56Pは当時のハイエンドからエントリーモデルまで使われた「リファレンス」ともいえるDACで、解像度16bit、変換速度は666KSPsという性能を持っていました。 その中でもKグレードは高調波歪率などの特性を、オリジナルのPCM56PやJグレードよりも向上させたPCM56P系列では最高グレードです。(PCM56PにはLグレードも存在しますが、内容的にはオリジナルのPCM56PやJグレードよりも下のグレードとなります。) このPCM56Pは16bitDACですが、CDX-2200ではダイナミック・フローティング処理をすることにより、事実上18bitDACとして駆動させています。 ダイナミック・フローティングの仕組みは、まず18bitのデジタルフィルター「YM3619」で、16bitだった信号を時間軸と振幅軸によって補間(今風に言えばアップコンバート)して、18bit信号として出力をします。 デジタルフィルターから出た信号は18bitでも、DACはあくまで16bit分の処理しかできないので、デジタルボリュームコントローラー(DVC)で信号のレベルを読み取り、18bit信号の中で上位2bitが使われていなければ、2ビット分上にシフトするという処理(フローティング)を行いDACに渡します。 これにより常時18bitをフルにD/A変換はできないものの、信号のレベルに合わせながら(ダイナミック)、18bitの枠の中で上から16bitを変換したり、下から16bitの変換することにより、18bitのD/A変換を実現しています。 デジタルフィルターの「YM3619」は、18bit・4倍オーバーサンプリングで、225次+41次という高い演算能力を持ち、帯域外ノイズ-100dB以下、帯域内リップル±0.0001dBという、高精度でかつ低ノイズのデジタルフィルターです。 D/A変換後の信号はサンプルホールド回路用のICで、ゲインを1/4に下げてノイズを減少させ、さらに5次のアクティブ型のローパスフィルターを通して、高周波ノイズを除去しています。 出力用のラインアンプはDCアンプとなっています。 電解コンデンサはルビコンのブラックゲートやMUSEなどのオーディオ用コンデンサが使われています。 ちなみに、このオーディオ回路はCDX-10000とほぼ同一です。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | ||||||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカのメカベース部分は鉄製で、頑丈なものです。そのうえ丁寧なことにメカの下には、2枚の制振パネルが貼って振動を抑えています。 ピックアップやスピンドルモーターは、強固なメカシャーシに取り付けられており、ピックアップがモーターの振動による影響を低減しています。またベース部からはフローティングされて、外部からの振動を受けにくくしています。 ピックアップは追従性が良い3ビーム方式のYAMAHA製「MLP-7」。スライド機構は新開発のリニアモーターで、最内周から最外周までのアクセスが0.8秒という高速アクセスが可能です。 トレイは現在の高級機で使われている薄型トレイよりも、はるかに丈夫で振動に強い物です。 トレイ駆動用のプーリーやベルトは、トレイのすぐ隣にあるので、ベルトの交換はラクです。 現在のSACDプレーヤーも、ここ数年でやっとメカベースに神経を使うようになってきましたが、やっと基本の大切さに気付いたかという感じです。 ただしメカ本体は安物のメカのため、どうしてもモーターの振動を受けてしまいます。サーボ回路は進化しているとはいえ、CDの読み取り精度は1980年代のこのクラスより劣るかもしれません。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (出力端子・リモコン) | ||||||||||||||||||

| 出力端子のアナログは1系統。デジタルボリュームでコントロールする可変出力です。デジタルも同軸の1系統で、端子の下に出力のON/OFFスイッチがあります。 専用リモコンの型番はRS-CD100です。 |

||||||||||||||||||

|

YAMAHA CDX-2200のスペック

| 周波数特性 | DC~20kHz±0.3dB |

| ディエンファシス 偏差 |

±0.3dB |

| 高調波歪率 | 0.002%以下 |

| ダイナミックレンジ | 100dB |

| S/N比 | 115dB |

| チャンネル セパレーション |

100dB以上 |

| 消費電力 | 25W |

| サイズ | 幅435×高さ125×奥行400mm |

| 重量 | 15.0kg |

YAMAHAのCDプレーヤー

| CDX-2200 | CDX-1000 | CDX-1020 | CDX-1030 |

| CDX-1050 | CDX-930 | CDX-900 | CDX-993 |

| CDX-640 | CDX-600 | CDX-580 | CDX-497 |

| CD-2000 | CD-1000 | CD-3 | CD-S1000 |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |