|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > CD-34 |

|

marantz CD-34 |

| 1985年 定価59,800円 |

| marantzのCD-34は1995年2月に発売されたCDプレイヤーです。当時、フィリップスの子会社だった日本マランツが投入した「戦略モデル」で、高級機を上回る内容を持ちながら、CDプレーヤーとしては最安値の59,800円という値付けをしたため、大ヒットとなり売り切れ店が続出したという商品です。 当時のCDプレーヤーの中では音質も素晴らしく、1980年代にオーディオをやっていた人たちからは、「名機」として語られているCDプレーヤーです。 (CD-34発売前の状況) 1982年10月1日、日本で世界初となるCDプレーヤーSONY CDP-101、Lo-D DAD-1000、DENON DCD-2000が発売されます。SONYと共にCDのオリジネーターであるフィリップスもCD100を、日本マランツからCD-63として発売しました。 そこから翌年の初めにかけて17社ものメーカーからCDプレーヤーが次々に発売されました。 1983年になると、他社からOEMで供給(表向きは共同開発)を受けていた、DENONとTRIO、Victorが自社開発によるCDプレーヤーを発売。サンスイも自社開発により新規参入してきます。一方で低価格化も進みYAMAHAが、10万円を切るCD-X1を発売して大きな話題となりました。 1984年にはTEAC、ナカミチ、NECなどが新規参入。高音質モデルとしては、SONYがCDP-502ES/CDP-552ESDを発売。低価格はさらに進み、コンポモデルでは秋に発売されたSHARP DX-100とLo-D DAD-4000が最安値で79,800円でした。 しかし、この年に最も話題になったのは、世界初の携帯型CDプレーヤー、SONY D-50で価格も49,800円と安かったことから大ヒット商品となりました。 1985年になると各社はCDプレーヤーの好調な売れ行きに合わせて、春にも新商品を投入することを決定。2月発売のYAMAHA CD-X2は69,800円。Technics PJ-1は64,800円という価格になりました。 つまりCD-34の59,800円という価格は、採算を度外視して他社よりも安いことを目的にして値付けが行われました。もちろん狙いは日本市場でのシェアを、他社から奪うことです。 (CD-34発売後の状況) CD-34は1984年7月に発売された、Philips CD104がベースで電源などを日本仕様に変更したものです。vintage-audio-laser.comによるとCD104の当時価格は1200DM(ドイツマルク)。1985年の為替レートは1マルク・82円ですので、98,400円。日本で販売するためには、これに物流費と関税がかかりますので、10万円を軽く超えてしまいます。 価格が近いといってもYAMAHA CD-X2やTechnics PJ-1は所詮、エントリーモデルの内容しか持っていません。それに対してCD-34はデュアルDACにダイキャストシャーシと、日本メーカーのフラグシップ機を上回る部分を持っていました。 CD-34の発売時点で、左右独立DACだったのは、Lo-D DAD-001、YAMAHA CD-1a、Nakamichi OMS-70、OMS-50、SANSUI PCV-1000、marantz CD-84などしかありません。まだSONY、Technics、DENON、KENWOOD、Pioneer、Vicrtorは、デュアルDAC機を発売していませんでした。 CD-34に衝撃を受けた各社は1985年秋から、デュアルDAC機を続々と投入していきます。 日本で発売されたCD-34は大ヒット商品となり、販売店では売り切れが続出しました。CD-34はフィリップスのベルギー工場で生産されており、船便での輸入では40日近い時間がかかるため、コストがずっと高い航空便を使って輸入が行われました。それを逆手にとって「飛行機で直輸入」といった宣伝も行われました。 CD-34の登場に日本のメーカーは大きな衝撃を受け、製品の価格を値下げしたり、発売の延期が行われました。 それでも内容の差が埋まる訳はないので、CD-34のDACは14bitなのに対し、自社のDACは16bitであることを強調した宣伝(ネガティブキャンペーン)も行われました。しかし、CD-34の牙城を揺るがすことはできませんでした。 結果として、CD-34は日本のオーディオ市場を活性化させ、オーディオファン以外の一般家庭にもCDプレーヤーを浸透させました。CDプレーヤーが増えれば、CDソフトも売れる訳で、1986年にはCDの生産枚数がレコードを上回りました。 当時のフィリップスはグラモフォン、ロンドン、デッカ、ポリドールなどのレーベルを傘下に持ち、世界最大のCDソフトのメーカーでもありました。 ポリグラムのハノーファーのCD工場は世界最大の生産能力を誇り、1986年には世界のCDの供給量の約3分の1を生産していました。 そのCDは日本にも大量に輸入され、日本フォノグラムから発売されたので、CD-34による赤字もかなり解消されたかもしれません。 そしてCD-34の内容に刺激を受けた日本のオーディオメーカーは、翌1986年からバブル期の「物量モデル」を続々と投入することになり、その中から今でも語り継がれる名機が多く誕生することになります。つまりCD-34は日本のオーディオの歴史を変えたともいえるCDプレーヤーです。 (CD-34について) D/Aコンバータはフィリップス製の14bitDAC「TDA1540」を、左右独立で搭載しています。このDACは14bitながら当時としは先進的なD/A変換システムを持っており、 優れた変換精度とS/N比を持っていました。 デジタルフィルターは他社がオーバーサンプリング(2倍)が主流だったのに対して、4倍オーバーサンプリングです。 これはサンプリング周波数を、44.1kHzの4倍の176.4kHzにオーバーサンプリングすることで、オーディオ帯域内の量子化ノイズの低減が可能となります。 また音楽信号の上限(20kHz)と高域のノイズ成分との差が176.4kHz-20kHz=156.4kHzもあるため、ローパスフィルターの減衰特性を極めてなだらかにでき、群遅延特性が大きく改善され、波形再現性が向上しています。 もうひとつの武器がノイズシェイピング(ノイズ分布変形処理)技術です。機能的にはデジタルフィルターと同様に、ノイズ成分を可聴帯域よりも、ずっと高域に移動させる仕組みです。 ノイズシェイピングが有名になるのは、1989年に発売されたTechnics SL-PS70が搭載していた「MASH」ですから、CD-34は4年も前に搭載していた訳です。ただ当時はオーディオ雑誌も評論家も、どういう内容の物かは訳がわからなかったので、ほとんど解説がないという状態でした。 ノイズシェイピングは優れた仕組みですが、オーバーサンプリングの周波数と次数の設定が難しく、設定を間違えると高周波ノイズが増大し、今度はローパスフィルターの次数が上げる必要が出て、音質が悪化するなど、いわば「諸刃の剣」でもありました。 そのため、フィリップスが1980年代に使用したのはTDA1540の時だけで、有名なTDA1541が完成すると、ノイズシェイピングの使用を中止しています。 ローパスフィルターは上記のように、軽くできるため3次のベッセル型を採用しています。この強力なデジタルフィルターと、軽いローパスフィルター、そしてDACを組み合わせる仕組みを、フィリップスは「Zフィルター」と名付けています。 メカはスイングアーム方式のCDM-1です。スイングアーム方式はレコードプレーヤーと同じ、ダイナミックバランス型アームを持つメカで、CDの溝のトレースも弧を描くようにトレースします。 CDM-1の特徴はピックアップの読み取り精度を高めるために、ピックアップに伝わる振動を極力、減らしていることです。CDを回転させるスピンドルモーターの振動を抑えるために、ダイカスト製のベースを採用しています。 またピックアップの移動は、「ラジアルモーター」と呼ばれる機構が使われています。これはリニアモーターと同じく、磁石の力で移動させるため振動は発生しません。 機能は最大99曲までダイレクトアクセス、最大20曲までのランダムプログラム、スキップ、リピートなどを搭載しています。 (使用上の注意について) CD-34に関わらず、スイングアームのCDMメカの搭載機で、何よりも重要なのはCDMメカのラジアルモーターが「シーソー」を利用した構造のため、振動に弱いということです。残念ながらオーディオマニアを自認する人でも、これを理解している人は少ないです。 微細な振動が伝わるような設置場所では、キチンとCDを再生していても、実際にはサーボが頻繁に働くことになり、そこで発生するノイズや電圧変化により音質が劣化してしまいます。 頑丈なオーディオラックで使うのがベストですが、そうでない場合は、オーディオボードを活用するなど振動対策は欠かせません。 コストを掛けない方法としては、プレーヤーのボディの上に雑誌などの「重し」を置いて、振動を抑えてやるだけでも効果はあります。 (音質について) 音質はマランツトーン(正確に言うとフィリップストーン)と呼ばれた音で、柔らかく温かみのある音です。全体的に少しあっさりとした音で、レンジや細部の表現などの不足も感じます。ジャンルとしてはクラシック、ジャズ向き。 実はCD-34の音質の評価は、発売時のオーディオ雑誌の評価よりも、現在の方がはるかに高いです。 というのも現在のCDプレーヤーは値段は高いものの、1980~1990年代のCDプレーヤーよりも音が悪い物もあり、32bit・DACを搭載していると言いながら、14bit・DACのCD-34のほうが、音が滑らかだったりします。 ウチにはDENONのDCD-1650REとDCD-1500SEがありますが、これらと比べてもCD-34の音質は「素晴らしい」です。 現在のDENONのCDプレーヤーは32bitの解像度を持つDACと、波形再現技術である「Advanced AL32 Processing」を搭載しています。 これら2つは技術的に見ると、CD-34の14Bit・DACよりも、数百倍以上というレベルの滑らかな音楽波形を作りだしています。 ところが出てくる音は悪くいうと無味乾燥。音楽の演奏や歌唱では「喜び」「悲しみ」「情熱的」などの感情をこめて行われる訳ですが、そういうものの表現力がとても弱いです。 (CDMメカと音質) CDMメカは都市伝説的に「音が良い」ということになっていますが、これは1980年代前半の話です。80年代後半になると国産メカのほうが、読み取り精度や振動対策など能力は上になっています。詳しくはピックアップ・メカドライブ参照。 ただ、フィリップス製のサーボ回路はゲインなどサーボを強くかけるため、読み取りに関しては、優秀な国産メカとあまり大きな差は出なかったのかもしれません。 あまり知られていませんが、CDM-4やCDM-12は国産、海外のエントリーモデルにもたくさん搭載されています。 例えばCDM-12は、確かに海外の高級機の一部で使われていますが、コストが安かったために、安価なポータブルCDプレーヤーなどでも、たくさん使用されています。 もちろん安価なプレーヤー中にも、音の良いモデルはありますが、CDM-12を搭載したものすべてが音が良い訳ではありません。 音質に関していえばCDMメカの恩恵よりも、フィリップス製のDACやデジタルフィルター、コンデンサなどによる恩恵のほうが、はるかに大きいと思います。 |

|||||||||||||||||||||

| (CD-34のフロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| デザインは大型のスクエアスイッチを配置した、当時のフィリップスらしいデザインで、日本のメーカーとは違ったデザインセンスです。 ディスプレイの表示は最低限で再生中の曲番と時間。ディスクの曲数とトータル時間、プログラムの曲番などで最低限です。 レイアウトは、左側に電源ボタンとトレイ。ディスプレィの下にはトラックの移動(戻し・送り)とプログラムボタン。その下にはトレイの開閉とリピート、STOP/CM(クリアメモリ)の各ボタン。 右端のスクエアスイッチはPLAY、SERCH(早送り・早戻し)とPAUSEが操作できます。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

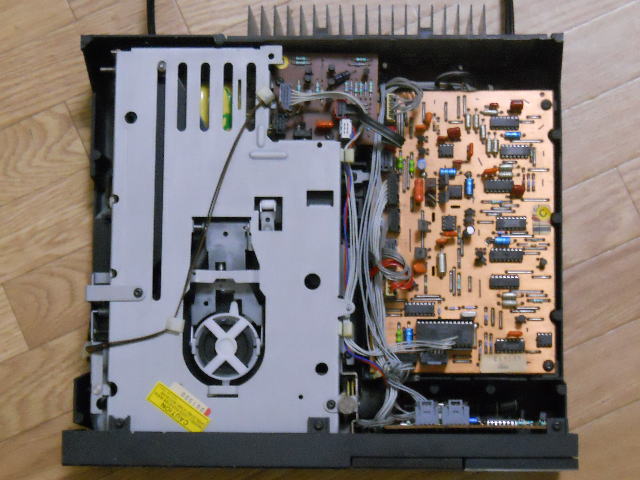

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||

| CD-34の横幅は32cmで、いわゆるミニコンポサイズです。初期のCDプレーヤーは、CD(コンパクトディスク)の小ささ(LPレコードの半分以下の直径12cm)や、自社の技術力をアピールするために、ミニコンポサイズで作られることが多くありました。 シャーシは2mm厚のダイキャスト製でリブによる補強もされています。コの字型の天板と底板は鋼板製ですが、底板はペラペラの板です。フロントパネルはプラスチック製です。脚の部分はダイキャストと一体成型されています。 内部は左側にCDMメカと電源トランスがあります。右側の基板は2階建てで、信号処理やサーボ回路が上にあり、下にDACなどのオーディオ回路があります。 重量は7.0kgで、バブル期のCDプレーヤーから見ると普通の重さですが、発売当時ではヘビー級のプレーヤーでした。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||||||||

| 電源回路はCDプレーヤーとしては標準的な物です。CD-34のベースとなったPhilips CD104はヨーロッパ(230V)とアメリカ(120V)の電源に対応していますが、CD-34では日本の100Vへの対応を行っているハズです。 電源部の放熱対策として、リアパネルには巨大なヒートシンクが取り付けられています。CDプレーヤーは、それほど大きな熱を発生させる訳ではないので、この時期の国産モデルにはヒートシンクはありません。 ただ、パーツによっては温度ドリフトによって、音質に影響を与えるものもあるので理にかなった設計です。 電源コードは細い平行コードです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (デジタル回路 サーボ回路) | |||||||||||||||||||||

| メイン基板のデジタル回路は集積化(IC化)が進んでいます。サーボ処理を行うチップのほとんどはフィリップス製です。 サーボ回路はCDMメカとメイン基板(2階部分)の2ヶ所に分かれています。メイン基板側はサーボコントロールチップの「MAB8440」、コンパレータ「LM339N」、ORゲートの「HEF4070BP」、オペアンプ「LM324N」などのパーツがあります。 CD-34のサーボ回路はアナログサーボですが、国産機のようにサーボ調整用のボリュームがいくつもある訳ではなく、1個しかありません。 これはラジアルサーボの回路に「オートマチックゲインコントロール」という回路があり、これにオフセット制御の回路も連動しているためです。つまり国産機とでいうと、工場の出荷時に手動で行う、トラッキングゲインとトラッキングオフセットの調整を、半ば自動的に行っていることになります。 当時の国産機は、工場出荷時にトラッキングやフォーカスの調整を、オシロスコープを見ながら行うため時間がかかっていましたが、フィリップスは調整範囲が少なく、CD-34の大ヒットの際にも工場側での増産はある意味、容易だったかもしれません。 ただし、当時のサーボの自動化はサーボを強くかけることにも繋がり、ノイズや電源の不安定化を招くため音質にはマイナスとなります。フィリップスの物は、どちらかという生産コストの削減が狙いで、サーボ回路としては性能を追求した物ではありません。 国産機が手間をかけてひとつずつ調整していたのは、ピックアップの精度のわずかなバラツキに対して、音質と読み取りのバランスをベストな状態にするためで、日本人的な几帳面さの現れとも言えます。 フィリップスが言う「CDMメカ」というのは、メカの下にあるサーボ回路まで含めてCDMメカであり、けっしてメカだけの部分だけではありません。 サーボ回路をメカの下に置くのは修理・メンテナンスにとっては、望ましいことではありませんが、フィリップスは当初からCDMメカの外販を考えていたようです。 このおかげでARCAM、MAGNAVOX、MERIDIAN、STUDER/REVOXといったCDMメカのユーザーたちは、コストと時間のかかるサーボ回路の開発をしなくてもよかったといえます。 同じことを日本のSONYも行っており、ピックアップやアッセブリーメカといっしょに、サーボ用のICが多くのメーカーで使われています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (デジタル回路 信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||||||||

| 信号処理回路はメイン基板の1階部分にあります。信号の復調を行う「SA7010 」、エラー訂正を行う「SAA7020」、インターポレータ(位相補間回路)の「SAA7000」、RAMはNEC製の「μPD4016C」、コンパレータの「LM339N」などのICがあります。 現在のSACDプレーヤーに使われているICの一部は、とてもノイズが多くオーディオ回路から離す必要がありますが、この当時の信号処理やサーボ用のICはローノイズで、オーディオ回路の近くにあっても、それほど大きな影響を与える訳ではありません。 再生、停止、早送り、トレイの開閉などのシステムコントロールや、ディスプレィ表示などの回路はフロントパネルの裏側にあります。マイコンはMAB8440です。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||||||||

| 当時のマランツはD/Aコンバータ、デジタルフィルター、アナログフィルター(ローパスフィルター)を総称して「Zフィルター」と名づけていました。 (TDA1540について) DACは今だに人気の高いフィリップス製の14bitDAC「TDA1540」を、2個搭載した左右独立DAC(デュアルDAC)です。 このDACは出力ラッチ付きの14ビットシフトレジスタを装備しており、10bit分をアクティブDACで、4bit分をパッシップDACで変換しています。 14bitながら優れた変換精度と高いS/N比を持っています。またDACの後ろにはデグリッチ回路が不要となるため、パーツ増による音質劣化を防ぐこともできました。 当時のDACは個体差があるため、DEM(ダイナミック・エレメント・マッチング)を装備し、出力信号をシフトすることで素子のバラツキなどによるD/A変換の誤差を平均化し、高い変換精度を可能としていました。 (デジタルフィルター SAA7030について) デジタルフィルターは、4倍オーバーサンプリングの「SAA7030」です。特徴はデジタルフィルターにも関わらず、2次のノイズシェイパーを搭載していることです。 SAA7030をフィリップスでは「デジタル・トランスバーサルフィルター」と呼んでいました。トランスバーサルフィルターというのはFIR(有限インパルス応答・Finite Impulse Responce)形のフィルターのことですが、TD1540はフィードバック回路を持っています。 通常、フィードバックループを持ったデジタルフィルターは、IIR (無限インパルス応答・Infinite Impulse Responce)形と呼ばれますが、もしかするとフィリップスは、この2つのフィルターのいいとこどりを狙ったのかもしれません。 デジタルフィルターの処理が終了した時点では、16bit+12bitで28bitのデータになっており、これをフィードバック内にあるノイズシェイパーで、14bitにデータにしています。 通常であればCDの16bitデータを14bitにする方法は、単純に16bitのうちの下位または上位の2bitを切り捨てたり、四捨五入する方法がとられますが、28bitに増やしたデータから半分の14bitに、四捨五入・いわゆる「丸める」ほうが、音楽の情報としては自然で、より16bit信号に近いものとなります。(データの処理方法から見ると変換誤差が少ないという言い方になります。) ただし、丸める処理を行う際には再量子化ノイズが発生するため、本来のノイズシェイパーが出番となります。 ノイズの面では、4倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターで、S/N比を6dB下げて、2次のノイズシェイピングで7dB下げられるので、計算上では16bitDACなみのS/N比となりますが、これはあくまでも可聴帯域での話です。 ノイズシェイピングではノイズを高周波域に移動するだけなので、結局ローパスフィルターの次数を多くして、高周波ノイズをカットする必要が出てきます。 16bit・DACとなったTDA1541と組み合わされる、SAA7220などのデジタルフィルターには、いずれもノイズシェイパーは搭載されていません。このことからもわかる通り、フィリップスの初期のCDプレーヤーにおけるノイズシェイパーは、14bitへの丸め処理とそれに伴うノイズの低減が目的だったと言えます。 ローパスフィルターはオペアンプ「NE5532」を使用した、3次のベッセル型と軽いフィルターを採用しています。 (フィリップスの14bitDACついて) ネットではCDの規格策定の際にフィリップスが「14ビットで十分」と主張し、だから1号機のCD-63には14bitDACの「TDA1540」を搭載したという話がありますが、これはある雑誌の書かれた記事(その著者の憶測)が元ネタであり、それがネット上で拡散したり、別の雑誌にも書かれたものです。 SONYの社史によると、フィリップスはCDの策定時点では、16ビットは技術的、コスト的に難しいと言っているのであって、14ビットで十分と考えていたという話は出てきません。 技術的、コスト的に難しいという意見はSONYの社内にも存在したが、結局SONYがフィリップスを説得したと書かれています。 また1982年9月にフィリップスから発行された技術解説書「Philips tec Rev40 Digital-to-analog conversion in playing a Compact Disc」には、14bitDACの解説が詳細にされていますが、ここにも14ビットで十分などという言葉はありません。 1987年に発売されたFMファンの別冊では、日本マランツの技術者が、その当時、既存の14bit・DACを使うか、16bit・DACをゼロから仕上げるかという議論を行い、最終的には群遅延特性を考慮して、4倍オーバーサンプリングが使える、14bitのハイスピードのDACを選んだと言っています。 結局、フィリップスは1号機に16bitDACは使わず、14bitDACで対応する訳ですが、この理由はTDA1540やTDA1541と当時のSONYや日立、松下、バーブラウンのDACを比べればわかります。簡単に言うとフィリップスのほうが、DACを製品化する上での基準がものすごく高いのです。 当時のDACはレーザートリミングなどの加工技術が未熟で、品質にバラつきがありました。そこでフィリップスが考えたのが、バラつきを解消するDEM(ダイナミック・エレメント・マッチング)です。その他にもクロストークの位相ズレを防ぐデュアルDAC、グリッチ歪対策、温度変化対策などの技術を開発しました。 フィリップスは音質を悪くする要素を無くすために、DACの開発を行ったのに対し、他社はDACで解決できない物は、後付けの回路で処理すれば良いという考え方で、その結果、DACの後ろにはスィッチング回路やサンプルホールド回路、デグリッチ回路などがあり、さらにローパスフィルターは11次など次数が多くなりました。 DACの後ろに回路が多ければパーツ数が多くなり、かえって音質が悪化します。それに対してフイリップスは、ホールド回路と3次のローパスフィルターだけで済みました。 こういうポリシーの会社ですから、CD-63やCD-34のようにTDA1540の前のデジタルフィルターで、CDの16bitデータから14bitにするために、2bit分を削る「rounding-off・四捨五入」処理などは、やりたくてやったことでは無いと思います。 フィリップスの最初の16bit・DAC「TDA1541」は、CD-34が大ヒットしていた1985年に登場しますが、音質は現在の32bitDACにまさる部分もあり、30年以上たった今でも、その完成度の高さがうかがえます。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||||||||

| ドライブメカはスイングアームメカの「CDM-1」を搭載しています。 CDM-1のピックアップのレンズはドイツのローデンシュトック製のガラスレンズを採用。レンズのフォーカシング(ピント合わせ)はMM(ムービング・マグネット)型です。 心臓部となる半導体レーザーの技術は日本が群を抜いており、CDM-1にはシャープ製の「LTO 22」が搭載されています。 スイングアームメカの特徴は、トラッキング機能とスライド機構が一体化されていることで、これにより稼働部分が少なくでき機械的な信頼性が高く、またトレース能力も向上するというものです。また振動が発生しないために、読み取り性能の向上にも寄与しています。 スイングアームの構造はシーソーのようなもので、アームの真ん中にあるラジアルモーターがピボット(支点)となり、片側にピックアップが取り付けられ、反対側にはバランスウェイト(重り)が取り付けられることによって、ピックアップとバランスウェイトは平衡となっています。 アームの稼働方法はフイリップスは「ラジアルモーター」と呼んでいますが、実際には円弧の形をしたガイドレールの役目をする磁石があり、スイングアームにはそれを挟むようにコイルが取り付けられています。いわば回転型のリニアモーターのようなもので、非接触によって動作が可能なため、摩耗などによる精度の劣化はありません。 この仕組みは初期のピックアップは重量があったため、重りでそれを打ち消すことにより軽い動力でも、メカを軽快かつスムーズに動かすために考案された方法です。 ただ「シーソー」ですので振動によって揺れが発生します。また回転機構(可動部)でピックアップを支えているため、振動に強い仕組みとはいえません。 そこで重要になるのが、亜鉛ダイキャストのしっかりしたベースということになります。 機構的にはトレース能力が高いスイングアームメカですが、逆に1ビーム方式しか使用できないのがデメリットともなります。3ビーム方式は2本のサブビームを信号を記録してあるトラックを挟むように当て、信号を読むメインビームがトラックから外れないようにしているので、トレース能力が高くなります。 それに対し1ビーム方式は方式は、名前のとおりレーザー光が1本しかありません。そこでフィリップスは「ウォーブリング」という特殊な方法を開発しました。これは650Hzの周期でレーザー光を0.1ミクロンほど左右に振って、トレースが外れそうになるのを早めに検知するというものです。 スイングアームメカは1980年代前半までは、間違いなく世界一優秀なメカでしたが、1980年代のピックアップやメカの進歩はすさまじく、日本は小型化と高精度化という「お家芸」で、ピックアップの開発を進め、高速なリニアモーターと合わせたトラッキングシステムを完成させると、スイングアームメカの強みだったトレース能力の高さは追いつかれてしまいます。 さらに日本のメーカーは、トレース能力の高い3ビーム方式を進化させると、機構的に1ビームのピックアップしか使えないスイングアームは、時代遅れのものになる他はありませんでした。 そして1990年代に入ると、フィリップスは日本のメーカーと同じく、3ビームのピックアップとリニアトラッキング(リニアモーターではない)を採用したCDM-12シリーズを開発し、スイングアームメカを置き換えて行くことになります。 これでスイングアームメカも終わりかと思いきや、フィリップスは開発を続けていたようで2004年には新たな国際特許も取得しています。 (メカの修理・メンテナンス) CD-34のトラブルで多いのがトレーの開閉用の歯車が割れてしまい、トレイの開閉が出来なくなるというもの。歯車を交換したい場合はアイテックでギヤ部分を金属にした対応パーツを販売しています。またCD-34の修理も行っています。 ピックアップのクリーニングもいわば必須項目。それに加えてメイン基板もホコリだらけになっているので、出来ればこちらもクリーニングしたほうが良いです。(メイン基板のクリーニングでだいぶ音が変わります) CD-34に使われているネジは、すべてトルクス・ネジです。天板はマイナスドライバーでも何とか開けられますが、他はトルクスドライバー(サイズT10でシャフトの長い物)が必要となります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (出力端子) | |||||||||||||||||||||

| 出力端子はアナログの1系統のみ。 ケーブルは直付けです。ケーブル自体は製品に付属しているRCAケーブルとほぼ同じレベルの物です。 現在から見るとあまり良いものではありませんが、当時はまだ高音質のオーディオケーブルが少なく、オーディオを趣味とする人たちも、付属のRCAケーブルを使っているのが普通でした。 |

|||||||||||||||||||||

|

marantz CD-34のスペック

| DAC | TDA1540 x2個 |

| デジタルフィルター | SAA7030 4倍オーバーサンプリング |

| メカ | CDM-1 |

| 周波数特性 | 2Hz~20kHz |

| 高調波歪率 | 0.003%以下 |

| ダイナミックレンジ | 96dB以上 |

| S/N比 | 96dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

90dB以上 |

| 消費電力 | 30W |

| サイズ | 幅320×高さ90×奥行300mm |

| 重量 | 7.0kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |