|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > CDX-900 |

|

YAMAHA CDX-900 |

| 1986年 定価84,800円 |

| YAMAHAのCDX-900は1986年11月に発売されたCDプレイヤーです。YAMAHAはこの年からフルサイズのCDプレーヤーの型番を「CD」から「CDX」に変更しています。 当時はメーカー間の開発競争が激しく新商品を出しても、すぐにより強力な他社の新商品が出てくるという状況でもありました。CDX-900は価格的にはCD-750(1996年2月発売・84,800円)の、内容的にはCD-1000(1985年10月発売・118,000円)の後継機ということになります。 ライバル機はSONY CDP-333ESD、KENWOOD DP-1100D、Pioneer PD-8030、ONKYO Integra C-500Xなどですが、CDP-333ESDやDP-1100Dがデジタル出力を装備していたのに対抗するため、5ヶ月後の1987年4月に、CDX-900にデジタル出力を装備したCDX-900D(89,800円)を発売します。 D/Aコンバーターは当時、最新のバーブラウン PCM-56Pを左右独立で搭載。このDACはD/A変換時に発生するグリッチノイズがとても少なく、翌1987年にかけて多くの機種に採用されました。YAMAHA CDX-10000やDENON DCD-3300、Pioneer PD-3000、LUXMAN D-117など各社のフラグシップにも搭載されたことからもわかるように音質的にも優れたDACでした。 デジタルフィルターは新開発の4倍オーバーサンプリングのものを搭載。ローパスフィルターは位相特性に優れたベッセル型と、振幅特性に優れたバターワース型を組合わせたローパスフィルターになっています。 オーディオ回路は低域の再生能力を高めるため、全段直結のDCアンプ構成としています。パーツにはオーディオ用のマイラーコンデンサーを採用して、音質の劣化を防いでいます。 またデジタル回路とオーディオ回路は別基板とし、高速フォトカプラーによる光伝送を採用することで、オーディオ回路へのデジタルノイズの混入を防いでいます。電源部でもデジタルノイズの回り込みを防ぐために、デジタルとオーディオの2トランスによる独立電源方式としています。 (音質について) 音は間違いなくYAMAHAビューティです。低音は少しブーミーですが高音は良く出ます。解像度は同じPCM56Pの搭載でもCDX-1000よりは少し落ちます。このあたりはノーマルの16bitとフローティングの18bitの差なのかもしれません。音場は前後・左右ともやや狭いですが立体感はちゃんと再生されます。 CDX-2200やCDX-1000と比べると荒削りな感じは否めませんが、当時のYAMAHAサウンドを堪能することができます。 |

||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | ||||||||||||||||||||||||

| フロントパネルのデザインは上級機のCDX-2200とも、下級機のCDX-700とも違う独自のデザインです。 STOPボタンはPAUSEボタンと兼用で1回押すとPAUSEとなり、もう1度押すとSTOPとなります。スキップホダンは「+」「-」ボタンとなっています。早送り・早戻しのサーチボタンは2スピードタイプで、最初は低速でサーチを行い後に高速に切り替わります。 10キーで10曲目を選曲する時は「+10」のボタンを押してから「0」を押します。 リピート機能はシングル/FULL/A→Bの3モード。他のランダムプレイやスペースインサートの機能があります。 ディスプレィの文字は薄いブルーで、ミュージックカレンダーは24曲まで対応しています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、 音質は良くありません。 |

||||||||||||||||||||||||

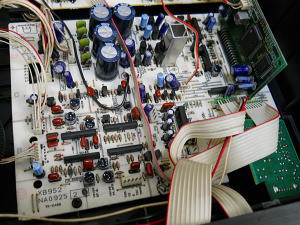

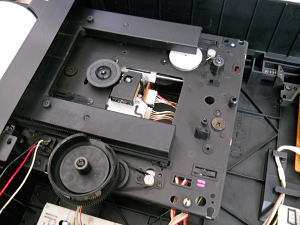

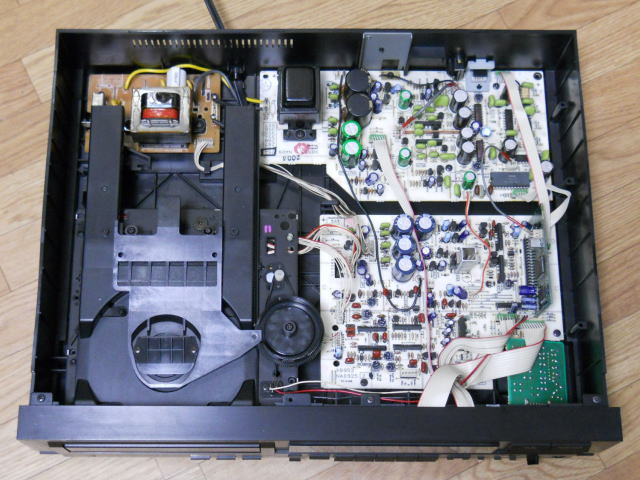

| (シャーシと内部について) | ||||||||||||||||||||||||

| シャーシは樹脂(プラスチック)製のボックス構造を基本とし、底板には鋼板(2.8mm厚)を貼り付けて2重にしています。 樹脂製といっても磁気歪対策のために採用しているのであって、単にコストを浮かそうとして使っている訳ではありません。 磁気歪対策というと鋼板に銅メッキしたものがポヒュラーですが、樹脂は素材そのものが非磁性ですので、適性としてはこちらの方が上です。ただ樹脂だけでは強度的に問題が出るので、底面には複雑なパターンのリブが入っています。 天板はコの字型の鋼板(1mm厚・防振材無し)なので、サイドは樹脂と鉄の2重構造ということになります。フロントも樹脂とアルミの2重構造です。 インシュレーターはシャーシと一体成型で、アルミの化粧リングが付いています。 内部は左側にメカとデジタル用の電源トランス。右側の手前の基板がサーボ・信号処理などのデジタル回路で、奥の基板にはオーディオ回路と専用の電源トランスがあります。 上級機のCDX-2200とは違い基板の振動を抑えるVMスタビライザは搭載されていませんが、基板は取付ネジを多くして、しっかりと取り付けられています。 ※CDX-900の発売前にYAMAHAから流されたプレスリリースには誤りがあり、FMfan別冊にはアルミ製の天板、焼結合金のインシュレーター、リニアモーターのメカを搭載していると掲載されています。実際は上記のとおり天板は鋼板製、インシュレーターは樹脂製、メカはギヤ式です。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

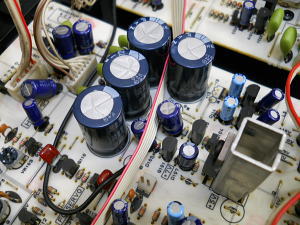

| (電源回路) | ||||||||||||||||||||||||

| 電源トランスは小型ですがデジタルとオーディオ用に独立したトランスを搭載おり、オーディオ用のほうはシールドケースに収められています。 電源回路はシャントレギュレータ方式の独立電源としています。電源コードは極性表示付きのOFCのコードです。 電解コンデンサはオーディオ用の電源回路にはELNA DUOREX 25V・3300μFやニチコンのMUSE 16V・2200μFを使用。デジタル回路ではELNA REが使用されています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

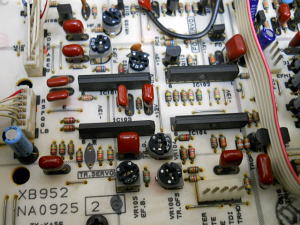

| (デジタル回路 サーボ・信号処理) | ||||||||||||||||||||||||

| 使われているチップは、サーボ制御とEFM誤り訂正などの信号処理が1チップに入っているYAMAHA製の「YM3616」です。 信号処理用のRAMは日立製の8bit・CMOSスタティックRAM「HM6116-FP-4」が使われています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

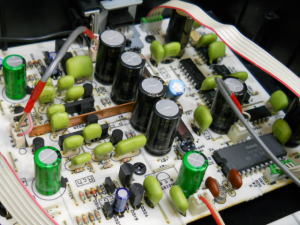

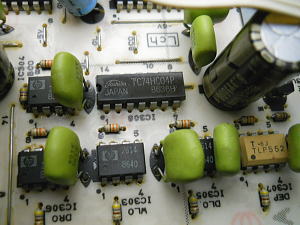

| (オーデイオ回路) | ||||||||||||||||||||||||

| D/Aコンバーターは、1980年代後半に多くのCDプレーヤーに搭載されてベストセラーとなった、バーブラウンの16bitDAC「PCM56P」を左右独立で搭載しています。 PCM56Pは抵抗ラダー型のDACで、高速かつローノイズで当時としては最先端のDACでした。グリッチノイズがとても低かったため「グリッチレスDAC」とも呼ばれていました。 デジタルフィルターは新たに開発した、4倍オーバーサンプリングの「YM3619」です。 16bit入力のデジタルフィルターですが、最大語長は32bit、出力は18bitに対応していたため「ハイビット・デジタルフィルター」と名付けられました。 演算次数225次+41次という高い演算能力を持ち、帯域外ノイズ-100dB以下、帯域内リップル±0.0001dBという、高精度でかつ低ノイズのデジタルフィルターです。 4倍オーバーサンプリングの、デジタルフィルターを搭載する場合、他社ではローパスフィルターを3次ぐらい軽いものを使用していましたが、CDX-900では位相特性に優れたベッセル型と、振幅特性に優れたバターワース型の、2種類のローパスフィルターを組合わせた5次のニューアクティブ型を採用しています。 デジタル回路とオーディオ回路の間には、HP製と東芝セミコンダクター製の高速フォトカプラを使用した光伝送として、デジタル回路からのリップルなどのデジタルノイズが、オーディオ回路に混入するのを防いでいます。 電解コンデンサはルビコンのブラックゲート 6.3V・1000μF X4本などです。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

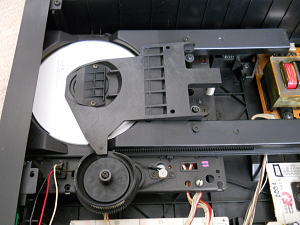

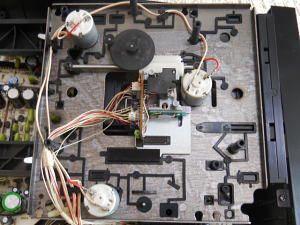

| (ピックアップ・ドライブメカ) | ||||||||||||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカはチャッキングアームを使ったもので、4点支持のフローティング構造になっています。このメカは少しずつ改良されながらCDX-1000、CDX-1020と受け継がれていきます。 ピックアップはオリンパス製「TAOHS-DG1」で、SONYなど他社のピックアップが凸レンズを使用していたのにて対し、凹レンズを使用しています。 スライド機構はギヤ式ですが、モーターとギヤの間をゴムベルトで伝達することで、モーターの振動がピックアップに伝わるのを防いで、安定した読み取りを実現しています。 (メカのメンテナンス・修理) メカの部分で使われているゴムベルト(ウレタンゴム)は、摩耗に強いのですが長期間使用すると加水分解するという欠点があります。メーカーや時期によって改良型のゴムベルトが使われており、加水分解により伸びてしまうものの、ドロドロに溶けてしまうということは減っています。 CDX-900に使われている物は古いタイプのようで、最悪の場合はドロドロに溶けてしまいます。ドロドロになってしまうと、メカから取り除くのも、その後のクリーニングも大変です。 ただ、この時期のYAMAHAのメカはメンテナンス性が良く、他のメーカーに比べれば、クリーニングやゴムベルトの交換は簡単です。 トレイの開閉用のベルトはトレイの隣にある大きなパーツ(ネジを外せば簡単に取れます)の下にプーリーがあります。この機構は負荷が少ないため、輪ゴムを2重にしてやれば十分に作動します。ただし伸びやすいので、早めの交換が必要。 スライド機構用のベルトは、チャッキングアームを取り外ずせば(稼働部のネジを緩めれば取り外せます)、トレイとの隙間から交換ができます。 ピックアップのレーザーの出力ボリュームはコネクタの下にあります。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (出力端子・リモコン) | ||||||||||||||||||||||||

| 出力端子はアナログ固定が1系統とサブコード端子があります。リモコンの型番はRS-CD9。 | ||||||||||||||||||||||||

|

YAMAHA CDX-900のスペック

| 周波数特性 | DC~20kHz±0.3dB |

| ディエンファシス偏差 | +0.5dB -1.0dB |

| 高調波歪率 | 0.003% |

| ダイナミックレンジ | 100dB |

| S/N比 | 110dB |

| チャンネル セパレーション |

96dB以上 |

| 消費電力 | 18W |

| サイズ | 幅435×高さ107×奥行347mm |

| 重量 | 6.6kg (実測重量 6.7kg) |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |