|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > CDX-993 |

|

YAMAHA CDX−993 |

| 1998年 定価66,000円 |

| 1996年にDVDプレーヤーが発売され、人々の目はますますCDプレーヤーから離れつつありましたが、1997年〜98年にかけてオーディオ各社は力の入った製品を発売していきます。 今でも人気のDENONのDCD-1650ARや、パイオニアのPDR-D7(CDレコーダー)。6〜7万円台のクラスではDENONのDCD-1550AR、KENWOODのDP-7090、パイオニアのPD-HL5、マランツのCD-19。そしてYAMAHAからはCDX-993が発売されます。 前のモデルはCDX-890(60,000円)でしたが、エントリーモデルのCDX-580(39800円)をベースに開発されたもので、基板を光出力対応など小改良を行い、ドライブメカの下に補強板を追加。10キーなどのキーをシーリングパネルに収めただけのものでした。 1998年になってもヤマハの業績は悪い状態が続いていましたが、CDプレーヤーではCDX-993が事実上のフラグシップとなることから、シャーシーもメカも回路も全て一新。ひさびさに力の入ったプレーヤーとなりました。1998年のFMfan「ダイナミック大賞」の優秀推薦機。 D/Aコンバータには1bitのI-PDM(Independent Pulse Density Modulation)。出力パルスを独立化しパルスの密度を比較して、正確にアナログ波形へ変換するという仕組みで、原理的には歪みが発生しないようになっています。 PRO-BIT(Precise Reproduction of Original Bit)はYAMAHAの波形再生技術で、CDから読み取った16bitデータの時系列的な変化から、CDになる前の音源の波形を推測して、20bitの音楽データを作りだします。 ここまでは他社の波形再生技術と同じですが、PRO-BITではLSIに、20bit録音データと下位4bitを切り捨てた16bitデータの、相関パターン(約2万パターン)を記憶しています。 このデータとCDの16bitデータとを比較して、補正値を求め微少レベルの再現性を向上させ、より正確な波形を再現しています。 シャーシーは一部に2重構造を採用。デジタル・アナログ独立トランスやインテリジェント・デジタルサーボ、ディスクスタビライザーなども搭載されていました。 ※PRO-BITのその後 YAMAHAのPRO-BITは正確な波形を生成することができる一方で、波形を記憶するメモリの容量が大きくなったり、記憶している波形の高調波が望ましい波形生成には向かないなどの欠点もあったそうです。 そのためYAMAHAは2000年に、他のメーカーと同様の演算回路によって波形生成し、それに適した高調波を含んだ波形を作り出す方法の特許を取得しています。 ところが2011年にはPRO-BITの改良型ともいえる波形再現技術の特許を新たに取得しました。 YAMAHAのPRO-BITや波形再生回路を搭載したCDプレーヤーは、2000年発売のCDX-596が最後となっていますが、もしかすると新しい波形再現技術が、YAMAHAのCDプレーヤーに搭載される日も近いのかもしれません。 1.1994年に出願されたPRO-BITの特許→特開平7−248797 2.2011年に特許を取得した量子化ビット数拡張装置→特開2011−180479 (音質について) 例によってフロントパネルには「YAMAHA ナチュラルサウンド」の文字が印字されていますが、音は見事に往年の「ヤマハ・ビューティ」にチューニングされています。 でも「コレ」は、これでいいのです。低音は弱め、高音はソースによってキツイところがあるのも「お約束」。ピアノの音はCDX-1000に比べるとやや硬質な感じですが、それでもキレイな音です。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| デザインはほとんどのボタンがシーリングパネルの中にあるので、良く言えばサッパリ、悪くいえばノッペリとした感じです。カラーはゴールド(CDX-993N)とチタン(CDX-993H)の2色が用意されていました。 シーリングパネルの中には20キーやスキップ、サーチなどの操作ボタンと、リピートとランタ゜ムプログラムのボタン。ヘッドフォン端子とボリューム、デジタル光出力端子があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、音質は良くありません。 | |||||||||||||||

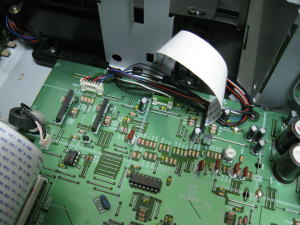

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| 内部の写真を見ると「スカスカじゃん。」とか思う人がいるかもしれませんが、シャーシを大型にして大型の基板を採用することで、ノイズを出すデジタル回路のICから、オーディオ回路を遠ざける意図もあるようです。 このクラスとしては非常にコストがかかっており、YAMAHAの良心が見えます。現在のYAMAHAのCDプレーヤーも、他社と比べるとコストをかけており、異常なほど原価率の低い、A社のCDプレーヤーとは大違いです。 前作のCDX-890(W435×H98×D281mm 重量5.9kg)に比べ、内部の部品点数は2倍以上に増えています。そのためサイズも大きくなり(W435×H117×D388mm)、防振対策のため重量は9.6kgと大幅に増えました。 価格は6万円台ですがシャーシーの強度は、現在発売されている9万円〜12万円クラスのSACDプレーヤーよりも上です。(YAMAHA CD-S1000を除く) シャーシはの底板は1.7mmと1mmの鋼板を張り合わせた2重底。天板も2重構造で1mm厚の制振鋼板の下にサイズは小さいですが、もう1枚1mm厚のパネル(鋼板)があります。この2枚のパネルの間にはゴム製のダンパーが取り付けられています。 また下のパネルはトランス部分の隔壁と結合されおり、フレームのような働きもしてシャーシーの強度のアップに貢献しています。 フロントパネルには3mm厚のアルミ材を使用。強度が問題となるシーリングパネルは4mm厚となっています。インシュレーターは中空のプラスチック製です。 内部は左側にメカとデジタルとオーディオ用を分けた電源トランス。 右側のメイン基板は手前にデジタル回路、左奥が電源回路。右奥がオーディオ回路です。 基板は6万円クラスでは、あまり使われない「ガラスエポキシ基板」です。 ガラスエポキシ基板は電気的特性や高周波特性が良く、絶縁抵抗が高い(低誘電率)、そして耐久性が高いとい特徴があり、音質も良い基板です。 そのかわり、よく使われるベークライト基板の2〜3倍の値段がします。 またアナログ回路の基板パターンは、伝送ロスを少なくするために太くしています。 デジタル回路のパターンは、マイコンなどから発生したノイズを、空気中に放射するため、逆に細くしてオーディオ回路への影響を低減しています。 製造はマレーシア工場。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源回路はYAMAHAのアンプでも搭載されていたLiD(Low-impedance Drivability)電源となっています。 ノイズ対策のためにアナログ・デジタル独立の電源トランスを採用しており、そのトランスをはさむように、大きめのコンデンサを4つ搭載して、安定した電源を供給しています。 電源回路もデジタル回路、メカ、ディスプレィ、DAC、オーディオ回路に分かれた独立電源となっています。 またCDX-993のDACにはDSPが内蔵されているため、トラッキングレギュレータを使用して、DSPやマイコンの電源のON/OFFの管理をしています。 電解コンデンサはマルコン AWF 56V・6800μF 4本、ELNAのシルミック 25V・470μF 2本など。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (デジタル回路 サーボ・信号処理) | |||||||||||||||

| YAMAHAのサーボ回路は1980年代のアナログサーボの頃は、自社でサーボ回路を開発し搭載するとともに、そのチップはNECなど他のメーカーも採用するくらい優秀なものでした。 しかし1990年代となりデジタルサーボの時代となると、自社によるサーボ回路の開発から撤退。以後現在のCD-S2000/1000に至るまで他社製のサーボのお世話になっています。 CDX-993に搭載されているのはSONY製の「CXD2545Q」です。 1チップの中にサーボコントローラーやEFMデモジュレーター、クロックジェネレーターやRAMといった、サーボ回路や信号処理回路で必要なもの一式が入っており、さらに18倍のデジタルフィルターやノイズシェーパーまで備えた多機能の「シグナル・プロセッサー」と呼ばれるものです。 これにデジタルサーボ用のヘッドアンプ「SONY CXA1791M」と、ピックアップのアクチュエターを動かすための4チャンネルブリッジドライバー「SANYO LA6537M」などで回路が構成されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||

| オーディオ回路のD/AコンバーターはYAMAHA独自のI-PDM・1bitDAC「YAC514-F」を搭載しています。 このYAC514-Fは1つのチップに波形再生回路のPRO-BITとデジタルフィルター、I-PDM・DACが収められています。 DACの後ろにはバッファ(緩衝増幅器)、差動合成、ローパスフィルター、ラインアンプ、ミューティングなどがありますが、バッファ以外はオペアンプを使わずに、マランツの「HDAM」のようなディスクリートの回路になっています。 ラインアンプは出力インピーダンスが低い、カレントバッファ回路となっています。 このあたりの回路はYAMAHAのエントリーモデルは、必要最小限という内容ですが、CDX-993ではちゃんと作り込まれています。 回路のコンデンサはMUSEやスチロールコンデンサなど、音質の良いオーディオ用が使われています。 オペアンプはコンパレータにJRC N5532DD。ヘッドフォンアンプ用にはローム BA15218が使われています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカは、まずベース部分に3mm厚の鋼板を敷いて、その上に樹脂製のメカベース本体が設置されています。これは鉄と樹脂という、振動係数の違う素材を使って振動を抑える狙いがあります。 トップカバーはアルミ製のカバーです。アルミは内部損失があり振動の吸収もできますし、鋼板や樹脂と振動係数が違うため、振動波の減衰もできます。 このカバーの裏にはディスクの振動を抑え、読取り精度を高めるために、ディスクスタビライザーが装着されています。 ピックアップはシャープ製の「KCP1H」で、ホログラムと回析素子を使った「ホログラムピックアップ」となっています。スライド機構はギヤ式です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子・リモコン) | |||||||||||||||

| リアの出力端子はアナログが可変と固定の2系統。デジタルは光と同軸の2系統。この他にフロントのシーリングパネル内に光デジタル端子があります。リモコンの型番はVT98990。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| YAMAHA CDプレーヤーの変遷 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

YAMAHA CDX-993のスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz±0.3dB |

| 高調波歪率 | 0.002% |

| ダイナミックレンジ | 98dB |

| S/N比 | 118dB |

| 消費電力 | 13W |

| サイズ | 幅435×高さ117×奥行388mm |

| 重量 | 9.6kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |