|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > CDX-1050 |

|

YAMAHA CDX−1050 |

| 1990年 定価89800円 |

| YAMAHA CDX-1050は1990年の秋に発売されたCDプレーヤーです。1990年代のヤマハはリストラ、工場の売却など経営は悪化の道をたどっていきます。そんな中、オーディオ事業もピュアオーディオからAVアンプ・ホームシアターへと軸足を移していきます。 1990年発売のCDX-1050と640、そして翌年発売のGT-CD1は、さながらロウソクの火が消えかかる前に、パッと明るくなる最後の灯火のような製品だったのかもしれません。 CDX-1050と同じ年に発売されたライバル機は、SONY CDP-X555ESやPioneer PD-T05、PD-2000LTDといったところです。輸出仕様はCDX-1050以外にCDX-1060というモデルも作られ、こちらは10キーなどの操作ボタンが、シーリングパネルに収められています。 CDX-1050の心臓部であるD/Aコンバーターには、YAMAHAが新たに開発した1bitDAC・I-PDM(Independent Pulse Density Modulation)を採用しています。 I-PDMは出力パルスを独立化して、パルス密度(頻度)を比較してアナログ波形に変換するという仕組みで、原理的にはゼロクロス歪みが発生しないようになっています。 I-PDMはPDM方式(パルス密度変調・Pulse Density Modulation)を改良したものですが、このPDM方式こそ今話題のハイレゾ音源のDSDフォーマットそのものです。 ローパスフィルターには、アクティブ型より音質が良いとされるパッシブ型のハイマス・ローパスフィルタ採用。アナログオーディオ部のアンプはA級動作となっています。 また基板には高周波ノイズを減少させる両面銅箔基板を使い、重要な回路にはシールドボックスを装着するなどノイズ対策も抜かりがありません。 シャーシは高い剛性を持つダブルコンストラクション・シャーシで、天板、底板、サイドパネルは2重化されています。インシュレーターのGPレッグとともに、防振対策も十分に施されていました。 外見だけ見るとCDX-1030にサイドウッドを取り付けただけのように見えるため、CDX-1030のマイナーチェンジと書いた評論家もいましたが、両面銅箔基板の採用、電源回路の別基板化やコンデンサの強化、サーボ回路やオーディオ回路の見直し、DACの変更、シャーシの見直しなど、広範囲かつ細部に渡って手が入っています。 前作のCDX-1030/930はさして話題にもならずヒットもしませんでしたが、CDX-1050は前作を超えるヒットとなり、雑誌からの評価も高いものとなりました。 (音質について) 音はというと「しっとり」とした落ち着いたサウンドで、かつ繊細さがウリといったところ。以前のヤマハサウンドのように、高音のアクセントが強すぎるようなところはなく、高音と中音のバランスは良いです。ただ低音はやや弱いです。また音の広がりや奥行きは申し分ないです。 ジャンルでいうとクラシック、ジャズ、女性ボーカル向けで、ロックや歌謡曲は完全にスルー(相手にしていない)という感じ。一番の得意はクラシックで、もう少し絞りこむとオーケストラよりも室内楽の方があっていると思います。 ジャズもソツなくこなしますが、ジャズをメインで聴くなら他に良いプレーヤーたくさんあります。女性ボーカルはパワフルなものよりも、しっとり歌いあげるものがオススメ。 実はこの音こそが1bitDACの本来の能力を活かした音で、テクニクスがSL-P777など初期のMASH搭載機で、「テクニクスサウンド」を変えないために、キャラクタ付けをしていたのとは対照的です。 |

|||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| フロントパネルのデザインは先代のCDX-1030/930シリーズを踏襲したものです。CDX-1050とCDX-1030/930の外見的な違いはサイドウッドが付いたことと、ディスプレィの表示がすべてオレンジ色に変わり、表示内容も変更。ヘッドフォン/可変出力のボリュームが、電子ボリュームから電動ボリュームに変更されたことなどです。 ディスプレィの後ろには、2つのバックライトが付いています。どちらかの電球が切れるとディスプレィの端が暗くなったりします。 ヘッドフォン用のボリュームは、可変出力のボリュームと兼用となっています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

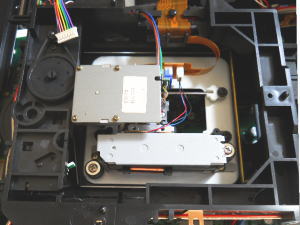

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||

| シャーシはYAMAHAの上級機伝統の2重構造で、「ダブルコンストラクションシャーシ」名付けられています。高い剛性と防振能力を持っています。 内部が黒く塗られているのは、アルミ押し出し材による特殊な形状のトレイを採用したため、CDの外縁部から漏れ出るレーザーの散乱光を吸収するためのようです。 底板は厚さは1.2mmと2.4mmの鋼板による二重底。天板も二重構造(1mmX2枚)で、2枚の板の間には防振ゴムのダンパーがあり、ここでも振動を吸収するようになっています。サイドパネルは鋼板1枚ですが、サイドウッドが付くので2重ということになります。 CDX-1030ではコの字型の天板を採用していましたが、CDX-1050は1枚板の防振鋼板です。サイドウッドはお飾り的なものでは無く、キチンとサイドパネルとなるように設計されています。 インシュレーターは「GPレッグ」と呼ばれるもので、逆円錐型の「ピンポイントレッグ」と、普通の形状の「防振レッグ」を選択することができます。 「ピンポイントレッグ」はスピーカーなどに使われるスパイクと同様に、プレーヤーの重量をピンポイントで支持し、外来振動を抑えます。防振レッグはピンポイントレッグに被せて使用するもので、ピンポイントレッグの下にアルミとゴムのプレート敷かれる形となり、防振性能を高めてます。 ただ、防振レッグのほうが音が良いということにはならないので、自分のシステムにあわせて、どちらかを選択するかたちになります。また「GPレッグ」はネジ込み式になっているので、高さの調整もできます。 CDX-1050のカタログでは重量が10.5kgとなっていますが、これはCDX-1030と同じ数値です。実際にはCDX-1050ではサイドウッドが標準装備となり、他にも防振が強化されているのでCDX-1030より1kg近くは重量が増加しています。 内部のレイアウトは、左側にメカと電源回路。右側のメイン基板は手前にデジタル回路。右奥がオーディオ回路です。 基板は両面銅箔基板「ガラスエポキシ」です。CDX-1030はたぶん「紙エポキシ」の基板なので、グレードアップされています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||||||||

| 電源トランスはタムラ製作所製の大きめのものが1つ。デジタルとオーディオの別巻線になっており、電源回路自体もデジタル回路、オーディオ回路、ディスプレィ照明などに分かれた独立電源となっています。 平滑コンデンサはELNA製で50V・4700μFが2本。電源コードは直径9mmのキャブタイヤです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (サーボ回路・信号処理回路) | |||||||||||||||||||||

| 1990年にはかなりの機種で、デジタルサーボが搭載され始めましたが、CDX-1050はアナログサーボのままです。 この回路の主役はYAMAHA製のシグナルプロセツサ「YM7402」です。1つのパッケージにサーボ回路と信号処理用の回路、それにPLL、デジタルアッテネータなどの回路が入っています。 サーポ調整用のボリュームは「フォーカス・ゲイン」「フォーカス・オフセット」「トラッキング・ゲイン」「トラッキング・オフセット」など7つ。音質対策のために、きめ細かい調整が出来るようになっていますが、それだけに調整はシビアです。 その他には、ピックアップのアクチュエーターの制御を行う、SANYO製のドライバー「LA9200N」があります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||||||||

| D/Aコンバーターは、ヤマハオリジナルの1bitDACのI-PDM(YAC501-D)で、現在のSACDやハイレゾのDSDに使われている、PDM(パルス密度変調)方式のDACです。 ノイズシェイピングは2次384倍です。低い次数のままでサンプリング周波数を384倍と高くしているため、高周波ノイズの発生を抑えつつ量子化ノイズを低減できるというものです。 また1次と2次のノイズシェイピング回路の間には、量子化誤差を低減するデイザ回路を搭載しており、1990年当時では最先端の1bit・DACでした。 当時のマルチビットDACでは、ゼロクロス歪や非直線歪が発生し、低いレベルの信号や微小信号の再生に影響が出ていました。またICは製造時に個体ごとに変換レベルに差が生じており、メーカーも選別してランク付けしている状況でした。 そこで考えだされたのが、CDの16bitデータを一旦、1bitにパルス変調してから、D/A変換するというもので、原理的にはゼロクロス歪や非直線歪が発生せず、DACの補正回路やMSBなどの調整が不要になるというものです。 パルス変調の方法でよく使われたのが、松下のMASHなどが採用するPWM(パルス幅変調)と、YAMAHAやフィリップスが採用したPDM(パルス密度変調)です。 PWM(パルス幅変調)が、パルス(矩形波)信号の幅によって波形を表すのに対し、PDM(パルス密度変調)はパルスの幅は一定で、出現頻度(密度)によって表しています。 I-PDMはΔΣ(デルタシグマ)型のDACで、まずCDのPCM信号の16bit・44.1kHz信号を、8倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターを通してノイズを除去した後に、16bit信号を1bit信号に変換(再量子化、D/D変換ね昔はビット圧縮とも呼びました)します。 この時に発生する再量子化ノイズをノイズシェーパーで可聴帯域外に追いやります。その後に信号をPDM(パルス密度変調・Pulse Density Modulation)の形で出力します。 再量子化する際の問題点は、量子化誤差(変換誤差)が発生することで、これをI-PDMでは2回(2次)、44.1kHzの384倍という高いオーバーサンプリングで行うことにより、量子化誤差を少なくして変換精度を向上させています。 また再量子化時には、とても大きな量子化ノイズが発生しますが、高いオーバーサンプリングのおかげで、可聴帯域よりもずっと上に量子化ノイズが移動します。 PDM変調された信号は、パルス(ビット)列の密度(頻度)で波形を表すという形になっており、それをD/A変換器(簡単なローパスフィルターですが実際は積分回路として働く)を、通すとアナログ波形に戻ります。 1bitDACの変換精度は、時間軸(クロック)の精度にも依存するため、CDX-1050にはジッター対策として、TCB「タイムコレクトベース」が装備されています。 これはD/A変換直前に、マスタークロックで改めてサンプリングを行い、時間軸の精度を高めてジッターを取り除くと共に混変調歪みも抑えています。 同時期のSONYのCDプレーヤーに搭載された「ダイレクト・デジタル・シンク」と同じような仕組みです。 マスタークロックは、I-PDM・DACのすぐ隣りに設置されており、外乱の影響を受けないように、シールドケースに収められています。 DACのノイズシェーパーで可聴帯域外に移動したノイズは、D/A変換器部分のローパスフィルターだけでは除去できないため、DACの後ろでパッシブ型のハイマス・ローパスフィルターを使用して、他の高周波ノイズといっしょに除去しています。 このローパスフィルター部分には、シールドケースが取り付けられています。 オーディオ回路のアンプは音質を考慮してA級動作になっています。電解コンデンサはMUSEや松下製のオーディオグレードが使われています。 ※PDM(パルス密度変調)はPDM(Pulse Density Modulation)の他に、PDM(Pulse Duration Modulation)とも表記されます。 1970年代の日本では、パルス間隔変調とも呼ばれ、PWMとPDMが混同して使われていたそうです。 現在のネットではPDMとPWMが混同している記事が、けっこうあります。オーディオではSACDやハイレゾ配信のDSDではPDMが使用されており、デジタルアンプではPWMが使用されています。 それぞれ目的と機能、メリットとデメリットに基づいて使い分けているので、混同は避けたいものです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカはCDX-1030から受け継いだ物です。 メカベース部分は樹脂製ですが、メカのモーター部分は徹底的な振動対策が行われているため、あえて鋼板製のメカベースとはせずに、外部から伝わってくる振動を抑えるために、樹脂パーツによって振動係数を変えている可能性が高いです。 実際に裏側から見るとけっこう複雑なリブが入っているので、キチンと振動解析をして設計したことがわかります。 シャーシやメカ、回路のどこを見ても、コストを掛けているモデルなので、メカベースだけコストダウンのために樹脂系パーツを使用したというのは、逆に不自然な考え方になってしまいます。 ピックアップは3ビームのオリンパス製「TAOHS-KP2」を使用。 ピックアップのスライドにはリニアモーターを使用しているので、アクセスは高速です。また普通のモーターとは違い、回転による振動が発生しないため、ピックアップの読み取り精度が向上します。 CDを回転させるスピンドルモーターは、4mmφシャフトの制振ブラシレスモーターです。 スピンドルモーターはピックアップのすぐそばにあり、ディスクとピックアップの距離を保つために、おなじメカシャーシに取り付けられます。 このため機構上、どうしてもスピンドルモーターの振動が、ピックアップへと伝わってしまいます。 ピックアップはミクロン単位の精度でディスクのピッドを読むため、モーターの振動が大きいと読み込みエラーを防止するためにサーボを強くかける必要があります。 サーボが強くかかると電源部に電圧変動を及ぼし、これがオーディオ回路の電源部にも影響し、音質の低下をまねきます。またいわゆるデジタルノイズも増加します。 現在のSACDプレーヤーでは高額なモデルでも、スピンドルモーターには安価なDCモーターを使っているものが多いのが現状です。これらのほとんどが高速回転が得意なモーターで、ブラシレスモーターとはいえ、トルクが弱いため、ディスクが回転する際に発生する振動の影響を受けてしまいます。 CDX-1050のモーターの特徴は、シャフトが4mmφと太く、そして長いということです。 太いシャフトを採用することで、ディスクをしっかりと支えて回転を安定させて、読み取り精度の向上させています。 また太いシャフトを使用しているといことは、モーター自体の出力やトルクが高いということを意味していますので、ディスクが発生する振動の影響も受けにくいと言えます。 シャフトが長いということは、振動の発生源となるモーターをピックアップから離すことができるため、これも読み取り精度の向上につながります。またモーターはメカ全体から見ると底面に近い場所にあり、メカの重心位置を下げる効果も狙って設計したのだと思います。 モーター自体のハウジングも、特殊な形状のダイキャストパーツを使用するなど、キチンとした振動対策が施されています。 トレイは「GTトレイ」と呼ばれるもので、厚さが1mm以上あるアルミ押し出し材を使ったトレイ本体に、制振とディスクの保護を兼ねたゴム製のディスクマットが取り付けられています。 ちなみにブラックモデルはトレイもブラックに塗装されています。 CDX-1030/930ではトレイの振動を抑えるために、底板から柱状のホルダーが取り付けられていましたが、CDX-1050ではトレイ自体に振動を抑えるバーが装着されています。 最近のDENONのSACDプレーヤーは「Advanced S.V.Hメカ」などと言って、異なる素材による制振性の向上と共振点の分散化、メカの低重心化などを宣伝文句にしていますが、実際に使われているメカは1990年代でいえば6万円クラスのCDプレーヤーのメカです。 それに対しCDX-1050はバブル期のプレーヤーです。現在とは比べ物にならないくらい良いパーツを使ったメカになっています。 今から30年近くも前に、現在のDENONのSACDプレーヤーよりも、高いレベルで振動対策や低重心化されたメカを持っていたと言えます。 (メカのメンテナンス・修理) トレイ開閉用のゴムベルトはメカの裏側にあります。 交換するためには、まずメカと基板を結ぶ配線を取り外します。次にトレイの前面カバーを外し、シャーシのメカを固定している3ヶ所のネジを外せば、メカを取り出せます。ゴムベルトのサイズは約4cm。 トレイをオープンしても、すぐに閉まる場合は、トレイの開閉チェック用のスイッチの接点不良です。スイッチはトレイの下にあるので、ストッパーを取り外してトレイを引き抜きいてメンテします。 ピックアップのTAOHS-KP2は、CDX-1030やCDX-930と共通。レーザー出力のボリュームは裏側にあります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (出力端子) | |||||||||||||||||||||

| 出力端子はアナログが固定と可変の2系統。デジタルは同軸と光の2系統となっています。デジタル出力のON/OFFスイッチもあります。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

YAMAHA CDX-1050のスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz ±0.5dB |

| ディエンファシス偏差 | ±0.5dB |

| 高調波歪率 | 0.0018%以下 |

| ダイナミックレンジ | 98dB |

| S/N比 | 118dB |

| チャンネル セパレーション |

100dB |

| サイズ | 幅473×高さ111.5×奥行346mm |

| 消費電力 | 17W |

| 重量 | 10.5kg |

YAMAHAのCDプレーヤー

| CDX-2200 | CDX-1000 | CDX-1020 | CDX-1030 |

| CDX-1050 | CDX-930 | CDX-900 | CDX-993 |

| CDX-640 | CDX-600 | CDX-580 | CDX-497 |

| CD-2000 | CD-1000 | CD-3 | CD-S1000 |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |