|

||

| TOP >オーディオケーブル > RCAケーブル |

RCAケーブルの比較 No.4

(自作アナログケーブル)

| 管理人が作った自作のケーブルです。けっこうオーディオ機器を取っ替え引っ替えするので、それに合わせて、市販品のケーブルと併用しています。 結線はケーブルの構造に合わせた基本的な接続が多いです。 個人的にはエージングは100時間を目安にしています。まとめサイトには、10時間と書いてあることが多いですが、これはある電気店の記事のコピペです。 実際にはエージングの時間はケーブルによっても違います。50時間ぐらいで終わる物もありますし、100時間を超えても、ゆっくり進む物があります。 ホワイトノイズを使えと書いてあるサイトが多いですが(これもコピペです)、実際にはホワイトノイズを20時間流しても、まだエージングは終わりません。 オーディオ機器を2セット持っているのであればよいですが、1つしかないのに何十時間もホワイトノイズを流すのは、現実的に無理があります。 ですから、エージングなどと気にせずに、ふだん通りに音楽を聴けば良いのです。合計の時間が50時間を超えれば、だいたい80%ぐらいまでは行きます。 エージングが終わったら、そのケーブルを使い続けるか、元のケーブルに戻すか判断するだけです。どっちが好みの音かチョイスするだけなので、難しく考える必要はありません。 他人の意見を気にする必要はありません。聴くのは自分の耳ですから。 もし、オーディオのステップアップを考えたいのなら、これが最高とか、これで十分とか思わないことです。そこで進歩が止まってしまいます。 ケーブルの方向性については、いろいろな説があります。 ケーブル名の印字の向きが、方向性を示しているという話もありますが、確か2chあたりから出た話で、テストをしてみたとかという話ではなく、根拠がある話ではなかったと思います。 結論としては音光堂さんのブログの記事が一番正しいと思います。 |

| →No.1 No.2 No.3 |

オヤイデ(OYAIDE) QAC-202

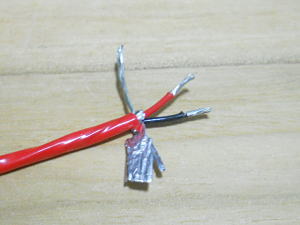

| QAC-202/212は2芯シールド構造のケーブルです。 日立電線が2000年代初めまで生産していた導体「LC-OFCカンタム」を、2008年にオヤイデ電気が日立電線に生産再開を依頼。 そのLC-OFCカンタムを使用していた、ベストセラーケーブル「QAX-112」をベースに開発されたケーブルです。 「LC-OFC」は日立電線が1980年代に開発した高純度銅で、それからさらに水素ガス成分を極限まで排除し純度を高めた「クラス1-OFC」を、線形結晶化したものが「LC-OFCカンタム」です。 QAC-202では、このLC-OFCカンタムの導体を、3層の反転同心撚りにして、高密度に撚り合せることで線間歪による音質劣化を排除しています。 絶縁体は誘電率の低いPE(ポリエチレン)。内部シース(介在)は、絶縁体より硬度を低くした LDPE(低密度ポリエチレン)。 シールドは導体と同じLC-OFCカンタムで、シールド率90%以上という高密度な網組になっています。シースはPbフリーのPVCです。 QAC-202とQAC-212の違いは導体の線径で、QAC-202は0.4Sq、QAC-212は0.5Sqとなっています。これに伴いケーブルの外径はQAC-212のほうが、一回り大きくなっています。 もともとオーディオ用ケーブルとして開発されたケーブルですが、QAC-202のほうは「NEO」ブランドから発売されました。 エレキギターのシールドケーブルや、マイクケーブルの音が評価されて、雑誌で取り上げられたり、使用するミュージシャンが増えたりと、オーディオよりも音楽分野で有名なケーブルとなりました。 ただ2013年に導体の生産終了とともに、ケーブルのほうも次々に生産終了となりました。 プラグは2013年に発売された「誰でもできる!自作でオーディオアクセサリー PART2」という、RCAケーブルのキットに付属していたプラグです。ソルダーレスのネジ止めタイプで、音はなかなか良いです。 シールド部分はコールド側に接続しています。 音はQAX-112ゆずりのハイスピードが特徴。クリアで解像度が高く高音のツヤなども良いです。ジャズなどでは小気味の良いサウンドを聴かせてくれます。 ギターのシールドケーブルに使われるケーブルは、オーディオ用に使用すると特性の違いなどから、どうしても物足りない部分が出てきてしまいますが、QAC-202はもともとがオーディオケーブルなので、そのようなことはありません。 導体:LC-OFCカンタム 導体サイズ:0.4Sq(QAC-212は0.5Sq) 構造:2芯シールド 最大導体抵抗:42Ω/km(QAC-212は34Ω) 最大絶縁抵抗:1,000MΩ/km(QAC-212も同じ) 静電容量:50pF/m(QAC-212も同じ) ケーブル外径:6.0mm(QAC212は7.9mm) 価格:QAC-202 750円(1m) QAC-212 1,260円(1m) |

|||

|

オヤイデ(OYAIDE) QAC-222

| QAC-222は2014年に発売された2芯シールド構造のケーブルです。LC-OFCカンタムを使用したQAC-202/212の後継モデルとなります。 導体はHC-OFCです。これはOFC(無酸素銅)の中でも、純度が高く最高規格の電子管用無酸素銅「C1011」に、ブランド名的な名前を付けたものです。 QAC-222はHC-OFCをそのまま使用していますが、QAC-222Gでは、これにアニール(焼きなまし)処理を行っています。 絶縁体は誘電率の低いポリエチレン。絶縁体を覆う内部シースにはLDPE(低密度ポリエチレン)を採用。 絶縁体と内部シースの硬さ(振動係数)を変えることで、ケーブルに伝わる振動を抑えています。 シールドはHC-OFCの編組、シースはPVCです。 LC-OFCカンタムの音が好きだったので、HC-OFCは心配だったのですが、これが意外と良かった。 QAC-202と同様に解像度や透明感が高く、レンジもそこそこ広いです。 BELDEN 8412と比べて、レンジは同格かもしれませんが、レスポンンスはQAC-222のほうが断然早いので、レンジが広く聴こえます。 現代的な音抜けの良いハイスピードサウンドで、ラインケーブルとして使っても、エレキギターの細かいテクを再現します。 LC-OFCカンタムと比べると、高音のツヤなど、いわゆる表現系が足りないので、そういうニーズであれば、QAC-202/212の中古を探す他はありません。 ジャンルとして得意なのはロック、ジャズ、フュージョン。JPOPやアニソンの打ち込みもOK。そしてクラシックでも、しっかりと音を出すオールラウンダーです。 導体:HC-OFC 導体サイズ:0.4Sq 構造:2芯シールド ケーブル外径:6.0mm 価格: QAC-222 770円(1m) QAC-222Gも同じ価格です。 プラグ カナレ F9(1個)250円~320円 |

|||

|

BELDEN・ベルデン 88760

| BELDEN 88760はライン接続に使える2芯ツイストペアケーブルです。 BELDENの分類では「Electronic Wire & Cable」にカテゴライズされており、「Audio Cable」のカテゴリには入っていません。 つまりメーカーのBELDENからすると、オーディオ用のケーブルとして作ったものではないということです。 「Electronic Wire & Cable」には、いろいろな種類のケーブル(電線)が入っており、日本で使われる言い方だと産業用電線といった感じでしょうか。 商品の説明としては耐寒・耐熱性に優れた低電圧アナログ信号、低電圧デジタル制御信号用のケーブルとなっており、用途としてオーディオ用のラインケーブルに使えると書かれています。 ケーブルの直径は3.7mmです。マイクケーブルとして販売しているところもありますが、業者のほうでXLRコネクターを取り付けて、そう呼んでいるだけです。 ケーブル自体はマイクケーブルのような、頻繁な引き回しは想定しておらず、衝撃や断線対策は施されていません。 ですからケーブルが床や物に当たるとタッチ音が入ったりします。有線イヤホンでよくある「タッチノイズ」と同じ物です。 88760の導体はTC(錫メッキ軟銅線)で、0.96sq・19本/0.25mmと細いです。シールドとは別にAWG20相当のドレインワイヤーがあります。 導線はツイストペア構造にして、さらにアルミニウム+ポリエステルのラップでシールドすることで、音質に有害なノイズを減らしています。 シールド密度は100%ですが、外来ノイズを100%ブロックできる訳ではありません。 絶縁体とシースは薄いFEP(フッ素化エチレンプロピレン)で、一般的にはテフロンと呼ばれています。 振動を抑えたり、外部からの衝撃から導線を守る介在や内部シースなどはありません。 プラグはケーブルが細いので、外観がスリムなスイッチクラフト 3502AAUを使っています。 ケーブルの外径が細いので、ネジ止め式のプラグだとドレインワイヤーを接続できない物もでます。 硬めのケーブルなので、作業性は良くありません。またシース、絶縁体ともに薄いので、皮ムキ作業は注意が必要です。ドレインワイヤーは両端ともコールドに接続しています。 音の出方はフラットですが、ピアノ、サックス、ドラムなどの生楽器の音色がちゃんと出ないです。 といっても10万円越えの高いオーディオケーブルでも、原音と同じところまで出る訳ではないのですが、少しハズレ方が大きいと思います。 もうひとつ問題があって、余韻が途中で切れるところ。生楽器もそうですが、エレキギターの「鳴き」も弱いです。なので演奏などの表現力も弱くなります。 お店などではよく「癖の無い音」などと言って売っていますが、これも立派なケーブルの「癖」です。 解像度はエージングを始めた時が一番高く、進むにつれて落ちてきます。こういうパターンは意外とあります。レンジはちょっと狭い。 音に艶やキレなどを求める人には、まず向かないケーブルだと思います。 相性もけっこう出ます。特に音の出方がフラットなアンプと、組み合わせると、高音が出なかったり、低音が出なかったりしります。 ネットでは評判が良いようなので、プラグを付けなおしたり、CDプレーヤー、USB-DAC、アンプ(トランジスタアンプ・デジタルアンプ)、スピーカーをいろいろと替えて、聴いてみましたが傾向はあまり変わりませんでした。 よっぽどフラット(音の出方)が好きな人ならともかく、音楽を聴くならば、まだ8412のほうが良いと思います。 エージングは時間がかかるほうで100時間コース。変わり方もゆっくりなので、気長にやる他ありません。 導体:TC(錫メッキ軟銅線) 導体サイズ:AWG18・96sq 19本/0.25mm 構造:2芯ツイストペア シールド 導体抵抗:5.5Ω 静電容量:167.4pF/m インピーダンス:29Ω ケーブル外径:3.71mm 価格: ベルデン88760(1m) 580円~880円 スイッチクラフト 3502AAU(1個) 420円~700円 |

|||

|

BELDEN・ベルデン 8412

| BELDEN 8412はOFHC(oxygen free high conductivity copper)を導体に使用した、2芯シールド構造のケーブルです。 OFHCは日本語に訳すと無酸素高伝導率銅。つまり無酸素銅(OFC)のひとつですが、1930年ごろに開発された技術ですので、導体だけを見るとヴィンテージケーブルに近いです。8412では錫メッキがされています。 マイク用のケーブルなので、引き回しの際に断線しないように、耐久性が高い構造になっています。 絶縁体はEDMP(エチレン・プロピレン・ダイン・モノマー・ラバー)、2本の芯線をサポートする介在部分はレイヨンの編組。それを麻糸でラップしています。 シールドはOFHCの網組(シールド密度85%)。その外側を特殊ペーパーとコットンラップで覆っています。シースはEDMP。 ケーブルの設計自体が古いので、使われる素材は古さを感じます。 8412は少し前には、自作ラインケーブルとして、たいへん人気がありました。現在はギター用のシールドケーブルとしての用途がメインで、オーディオ用のラインケーブルとして自作する人はだいぶ減ったようです。 RCAプラグはノイトリック社の定番プラグ「NYS352G」です。カバーに印字されている「REAN」(リアン)はノイトリック社のブランド名のひとつで、社名が変わった訳ではありません。現在の物は金メッキのブレード部分の形状が変更されています。 プラグとの結線の方法はいろいろありますが、ウチは基本どうりに黒線をホット、白線をコールドにして、シールドはコールドに両側とも接続しています。 シールドはケーブルの外部や内部で発生したノイズを電流に変えて吸収します。 ノイズの大きさは、ノイズを放出する家電(冷蔵庫、エアコン、電子レンジなど)やACアダプタなどの距離によって変わるため、シールドの落とし方(結線の仕方)によって音が変わる可能性があります。 また最近ではギター用のシールドケーブルに使う人が増えて、結線のバリエーションが増えています。始めて自作する人は、どれが正しいのか、わからなくなるかもしれません。 ひとつの考え方としては、オーディオ用のラインケーブルの場合は、ケーブルの構造に合わせてプラグと接続したほうが、ノイズや歪みが少なくなり音が良くなります。つまり基本どおりの接続です。 ギター用のシールドケーブルの場合は、逆にディストーション(歪んだ音)を使うので、ケーブル側のノイズや歪みを無くす仕組みを、あえて使わないようにする。 例えば黒と白線をホットにつなぎ、コールドにはシールドだけをつなぐという方法もあります。 8412の音質についてはネット上で、フラットだという人もいれば、ドンシャリだという人もおり、諸説入り乱れています。 たぶん安く作れるケーブルということで、PCオーディオで使われる安価な中華デジアンやミニコンポ、DTM用の安価なスピーカー。 ピュアオーディオ用でも初級者用アンプ~ハイエンドに近い物まで、いろいろな機器につながれた結果だと思います。またエージングを十分にせずにレビューしている人も多いかと思います。 一言でいえばメリハリのある音です。メーカーやショップは商品を売りたいために、何でもかんでも「フラット」と宣伝しますが、これはちょっと違います。 もっとも「フラット」という言葉に誘われて、買っちゃう人がいるからそうなる部分もあります。オーディオ用の機器やケーブルは、500円の物でも、100万円の物でも「音が良い」と言わないと売れないのです。 8412は中音域がメインです。高音は伸びが足りません。繊細な部分の音の再生も苦手です。低音は量感が足りず締まりも今ひとつ。 オーディオ用としては高音と低音が物足りないのが痛いところです。それでも、音がフラットすぎるBELDEN 88760より、音楽を聴くのに向いていると思います。 ジャンルとしてはロックとJ-POP、アニソン。フュージョンなど。クラシックやジャズではレンジが狭いのと、細かい音が潰れてしまうので向きません。 市販品のケーブルで言えば5,000~6,000円クラスの音。 8412は以前は1mで500円ぐらいでしたが、かなり値上がりしました。NYS352Gも値上がりしています。 それでも自作だと2,000円ちょっとで済むのですから、コスパは良いです。問題はこの音で将来的にも満足が得られるかどうかということ。 8412はよくケーブルショップなどで、3,000円~4,000円ぐらいで完成品を販売していますが、昔の8,000円~1万円ぐらいのケーブルが、オークションや中古ショップで同じぐらいの価格で販売されています。 今の1万円クラスと比べると、いろいろと見劣りがするアクロテック 6N-A2050もそのひとつ。でもベルデン 8412と6N-A2050を聴き比べると、6N-A2050のほうがレンジが広く、細部の表現もちゃんと出て、バランスも良い。ほとんど圧勝というぐらいの音の差があります。 導体:OFHC 導体サイズ:AWG20(0.52sq・26本/0.16mmTA)×2本 構造:2芯シールド 導体抵抗:10.6Ω 静電容量:108.3pF/m インピーダンス:67Ω ケーブル外径:6.7mm ケーブルの価格は販売店によってバラつきがあります。 ベルデン8412(1m) 620円~950円 プラグ NYS352G(1個) 220円~450円 |

|||

|

BELDEN・ベルデン 1192A

| BELDEN 1192Aはマイクケーブルで、ノイズの影響を抑えるために4芯スターカッドを採用したケーブルです。 導体は高電気伝導率 裸軟銅線で、0.2sq(42本/0.079mmA)です。絶縁体はポリエチレン、シールドは錫メッキ銅の網組(シールド密度90%)、シースはPVCです。 同じくマイクケーブルとして使われる「8412」に比べると、スターカッド構造や素材にポリエチレンやPVCを使用するなど、現代的な設計です。その一方で、断線対策など耐久性の面では8412に劣ります。 プラグはスイッチクラフトの「3502AAU」を使用。 同じ色の導線を2本づつ束ねて、それぞれホットとコールドに接続。シールドは両端ともコールドに接続しています。 4芯スターカッドのシールドというと、3万円以上の高級ケーブルでも使われる仕様です。 と言っても、それが音になかなか比例しないのが、ケーブルの面白いところ。「8412」よりも高い透明感を期待して、制作したのですが結果は反対。 「1192A」の音はハデめな音の「8412」と比べると、全体的に「こじんまり」としています。 特に夜中に少しボリュームを絞って音楽を聴くような環境では、解像度や透明感が悪く、レンジも狭く聞こえます。 ピュアオーディオ用の機器との、インピーダンスマッチングが悪い? 高音は8412よりも伸びないですし、ツヤがなども不足しています。高音を使う楽器の音色がうまくでない感じ。中音はまずまずですが、低音は量感自体が少なく迫力不足です。 ケーブル自体は高くないものの、音も相応で良くありません。8412や2534と同じマイク用だからと、このケーブルの導体抵抗やインピーダンスなどの特性を甘く見過ぎたかも? 1192AはDTMやっている人には評判が良いようです。DTM製品との違うポイントをあげるとすれば、ピュアオーディオは、電子楽器よりもバイオリン、ピアノ、アコギなど生楽器の音の再現をメインに置いています。 ですから1台50万円もするのに打ち込みの音は、ちょっと変という物もあります。 またマスタリングまで終了した「完成品」を再生するため、素材的な個々の音よりも、いくつもの音が混ざったハーモニーの中で、ひとつひとつの楽器の音がどう出るか、演奏者やクリエイターの表現をどう出せるかもポイントになります。 よく誤解している人がいますが、ピュアオーディオ用の機器は、歪やノイズが極めて少なく作られています。 「フラット=原音に忠実」だとすると、家庭用のDTM用の機材よりも、音を劣化させないために、抵抗やコンデンサ、トランジスタ、DAC、スピーカーユニットなど、ずっと良いパーツを使っています。中にはスタジオで使う機器よりも高性能な物もあります。※ そのため音は「フラット=原音に忠実」に近いですし、逆に癖やカラーレーションは少なくなります。 ※CDプレーヤーはレコーディングスタジオ用の機器よりも、ピュアオーディオ用のほうが、中味に何倍もコストをかけています。(だから値段が高い TASCAM CD-500 82,500円、DENON DCD-SX11 440,000円)。 ともあれ結論としてはこのケーブルは、オーディオ用のラインケーブルには向いていません。失敗作でした。 導体:高電気伝導率 裸軟銅線 導体サイズ:AWG24(0.2sq・42本/0.079mmA)×4本 構造:4芯スターカッド 導体抵抗:26.6Ω 静電容量:128.7pF/m インピーダンス:40Ω ケーブル外径:6.2mm 価格 BELDEN 1192A(1m) 280円~410円 スイッチクラフト 3502AAU(1個) 420円~700円 |

|||

|

MOGAMI(モガミ) NEGLEX 2534

| モガミ電線のNEGLEX 2534も自作用として人気のケーブルです。 ケーブルは切り売りで1m200円ぐらい。ノイトリックのプラグが1個180円ぐらいですので、1m2本で1,000円ちょっとで出来てしまいます。 もともとはマイク用のケーブルで、ノイズを打ち消す(ノイズに強い)4芯スターカッド構造を採用しています。 導体はOFC、絶縁体は架橋ポリエチレン、シールドは64本の軟銅線による横巻シールド。シースは軟質ビニル(Flexible PVC)となっています。 外径は6mm。軟らかいので取り回しはラクです。 RCAプラグはノイトリック(REAN)の「NYS352BG」です。 ネットを見ると、2534やL-4E6Sの4本の導線のうち、4本全部、または2本だけを束ねてホットに繋ぎ、コールドにはシールドだけを繋いでいる人もいますが、これだとスターカッドが、全く機能しなくなります。(ノイズを打ち消しません) 正しくは同じ色の導線を2本づつ束ねて、それぞれホットとコールドに接続します。シールドはコールドに接続しますが、片端を開放する(接続しない)やり方もあります。 音は透明感があって聴きやすい音です。レンジはちょっと狭いものの、奥行きや余韻は良いです。 特に余韻はBELDEN 88760と比べると対照的です。ケーブルで余韻を付加するこはできないので、原音の再現度が高いとも言えます。 中音域のパワー感が強く、ボーカルにピッタリで、低音に少し目をつぶればロックもいけます。ジャズはツヤなど「アク」の部分がないせいか面白みにかけます。クラシックにはレンジが不足で向きません。 ベルデン8412とともに、自作の入門ケーブルとしては良いケーブルだと思います。 導体:OFC 導体サイズ:AWG24(0.226sq・20本/0.12mm)×4本 構造:4芯スターカッド 導体抵抗:0.083Ω/m 静電容量:65pF/m ケーブル外径:6mm 価格: MOGAMI 2534(1m) 180円~220円 プラグ NYS352BG(1個) 240円~300円 |

|||

|

KLOTZ MC5000

| KLOTZ (クロッツ) は、1979年に設立されたドイツのケーブルメーカーです。 日本ではオーディオファンでも知らない人が多いですが、製品は世界90か国以上に輸出されています。日本の代理店はTEACが行っています。 MC5000は2芯ツイストペア構造のマイクケーブルです。 導体はBC(裸銅線)の撚り線で、28×0.15mm。絶縁体はポリエチレン。導体はかなり細いので絶縁体の皮ムキ作業は注意が必要です。 内シース(介在)はPVCのようです。シールドもスパイラル状のBC(裸銅線)で、これが2重になっていることから、ダブルスパイラルシールドと名付けられています。 シースはPVCで外径は7mm。軟らかいので取り回しはラクです。 プラグは台湾のAEC社のRP-209SCGを使いました。ソルダーレスのネジ止め式のプラグで、コレットチャック式になっています。デザインはFURUTECHのパクリですが。 QAC-222やBELDEN 8412にも取り付けていますが、音はけっこう良いプラグです。 実は同軸ケーブル用のプラグなので、コールド用の端子がありません。その代わりシールドは密着面積が大きくなる仕様なので、コールドはそこに接続しています。 MC5000は始めは高音が強いですが、エージングをするとだいぶ落ち着きます。エージングには70時間以上はかかります。 音は中音域がメインのカマボコ型。ただこの中音域の解像度が良くないです。それが楽器の音やボーカルにも影響しているのが欠点。 全部の曲が悪いと言う訳ではなく、曲によっては良いものもあります。でもプレイリストを順に再生していても、ボーカルがハッキリしたり、ハッキリしなくなったりと、気持ちは良くありません。 高音はやや抑えめ。低音はよく締まっていて量感もあります。レンジはやや狭い。定位は良いですが、音場は広がりません。 キレやスピード感といった部分は弱く、濃密でも無いです。どちらかというと、ゆったりと聴かせるタイプです。 BGMなどでの使用には良いかもですが、音楽をちゃんと聴くとなると物足りないと思います。 オヤイデ QAC-222やBELDEN 8412と比べても、このケーブルの良いところが見つかりません。結論としては不採用。 MC5000のように、他の人があまり作っていないケーブルは、ともかく作って聴いてみないとわかりません。 ダメな場合は製作費がムダになるため、いわゆる「リスクオン」、失敗した時のリスクを覚悟して作ります。 失敗を恐れていては、自作ケーブルは楽しめないのですが、ダメだった時はネジ止め式のプラグを、使っていて良かったと思います。でもケーブル代はやっぱり痛いです。 導体:BC(裸銅線)の撚り線 28×0.15mm 導体サイズ:0.50m㎡ 構造:2芯ツイストペア 導体抵抗:40Ω/km未満 静電容量:55pF/m ケーブル外径:7mm 価格: MC5000(1m) 517円~660円 プラグ RP-209SCG(2個) 1,430円 |

|||

|

| →No.1 No.2 No.3 |

| RCAケーブル | 電源ケーブル |

| スピーカーケーブル | バナナプラグ・Yラグ |

| デジタルケーブル | USBケーブル |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |