|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > CDP-552ESD |

|

SONY CDP-552ESD |

| 1984年 定価180,000円 |

| SONYのCDP-552ESDは、1984年に発売されたESシリーズのCDプレイヤーです。当時のフラグシップで、CDプレーヤーで「55*ES」が付けられた最初のモデルです。 CDP-552ESDはCDP-502ESにデジタル出力と着脱式のインシュレーターを加えたもので、別売のD/Aコンバータ「DAS-702ES」(定価200000円)と組み合わせることで、本機をトランスポートとして、セパレート・システムが完成するようになっていました。 ベースとなったCDP-502ESはSONYでは第3世代にあたるプレーヤーです。前モデルのCDP-501ESは第2世代といいながらCDP-101をベースに開発されたものでしたが、CDP-502ESは新しいリファレンスを目指したというだけあって、以降のESシリーズで標準装備となるメカや機構を搭載した意欲的なプレーヤーでした。 シャーシはT字型のビームで補強した高い剛性を持つもので、磁気歪み対策のために銅メッキがされています。ピックアップやメカはフローティングにより外部の振動を吸収し、正確で安定したディスクの信号の読み取りを実現しています。 電源回路には大容量の電源トランスを採用。デジタル・アナログ回路への供給を分離して干渉を抑える独立電源としています。 オーディオ回路はL・Rツインモノ構成としてチャンネル間の干渉を防止。D/Aコンバーターは新しく開発された自社製の積分DAC「CX20152」を搭載しています。このDACは他のメーカーのフラグシップ機でも採用された優秀なDACでした。 デジタルフィルターは、オーバーサンプリング(2倍)のも装備されました。 メカはリニアモーターを採用しており、選局やスキップなど高速アクセスが可能。 その他にRMS機能やミュージックカレンダー、20キーの採用など、ユーザーの使い勝手の面も大きく改良されました。 (音質について) まずインシュレーターがあると無いとでは大違いです。インシュレーターは簡単なハメコミ式ですが効果は絶大。音場がぐんと拡大し音に艶が載ってきます。 インシュレーターの無いCDP-552ESDやCDP-502ESでも市販のキチンとしたインシュレーターの上に設置してやれば、かなり音質が改善するかもしれません。 音は基本的にはどんなジャンルでもこなすオールラウンド。初期のCDのタイトルの発売リストを見てもわかりますが、CDプレーヤーは高額だったにも関わらず、ロックを聴いてる人の購入も多かったことによるのかもしれません。 積分DACということもあり、今となっては解像度、レンジ、音場、細部の描写など、どれを取ってもちょっと物足りないという感じは否めません。それでも、現在のCDプレーヤーが忘れてしまった「どっしりとしたサウンド」や「音楽の表現力」は健在です。 |

|||||||||||||||

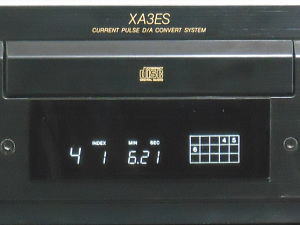

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルはCDP-502ESと基本的には同じですが、CDP-552ESDではトレイのところにゴールドのラインが入り、「DEGITAL

OUTPUT」の文字が書かれています。またヘッドフォン端子は廃止されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、 音質は良くありません。 |

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| シャーシーのT字型のビームが各ブロックをセバレートし、干渉を防ぐとともにシャーシの強度を高めています。磁気歪み対策として銅メッキも施されています。 天板には放熱のためのスリットがあけられており、防振材も貼られています。底板は1枚板の鋼板です。SONYは1号機のCDP-101以来、メカは底板の取り付けるのではなく、前後のパネルをつなぐビームの取り付けているため、底板は2重化して強度を稼ぐということをしていませんでした。 インシュレーターは簡易なハメコミ式のため、中古ショップやオークションに出てくる物では、ほとんどが無くなっているようです。材質は合金製で底には本体の脚部と同じ硬質ゴムが貼られています。 内部は左側にピックアップ・ドライブメカと電源トランス。右手前にサーボやシステムコントロールなどのデジタル系回路。奥がオーディオ回路となっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

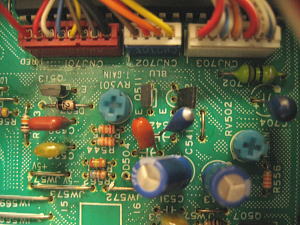

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源回路はデジタルとアナログの干渉の排除のため独立電源とし、スピード化や安定化など音質面を考慮した回路の設計やパーツの選定が行われています。現在では当たり前のことですが、この時期のCDプレーヤーとしては先進的な取り組みでした。 電源トランスは消費電力に対し2倍以上の余裕がある35VAのトランスが搭載されています。 このトランスはZ材コアにOFC巻線、OFCリード線を採用したもので、アナログ・デジタル・ディスプレイの3系統の別巻線になっています。トランスの取付ベースの鋼板も磁気対策のために銅メッキされています。 整流用ダイオードには、リカバリータイムが早いウルトラファースト・リカバリーダイオードを採用しています。 アナログ用の電源回路も、ディスクリート構成の高速安定化電源とし、セラミックパウダーを採用した電解コンデンサーや、タンタルコンデンサーを使用しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

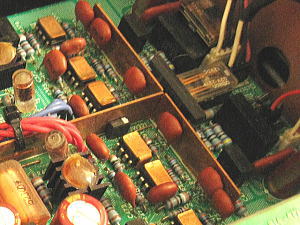

| (デジタル回路 サーボ・信号処理など) | |||||||||||||||

| デジタル回路にはDAC、デジタルフィルター、EFMディモジュレーターを1つのマスタークロックで同調させるユニリニア・コンバーターシステムが装備されています。最近のCDプレーヤーの説明でも時系列のジッター対策として、マスタークロックによる同調システムが書かれていますが、別に新しい技術ではなく1984年から行われている技術です。 サーボ回路や信号処理回路は1号機(CDP-101)の頃からだいぶ集積化が進み、パーツ数がかなり減っています。 メカの下にRF基板がありRF信号処理用のチップ「CX20109」があります。メイン基板には誤り訂正など信号処理を行う「CX23035」、サーボコントロール用の「CX20108」といったチップなどがあります。 その他にはオーバーサンプリング(2倍)のデジタルフィルター「CX23034」などがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||

| オーディオ回路はバスバーを使ってL・Rチンネルを分けたツインモノ構成となっています。この後、1980年代のCDプレーヤーではよく見られる方式です。 D/Aコンバータは16bitのSONY製「CX20152」を使用しています。このDACはSONY以外にもKENWOOD、Pionner、KYOCERA、ONKYOなどのCDプレーヤーにも採用されおり、当時としては代表的なDACのひとつです。 CX20152は積分DACです。積分型DACはコンデンサの充放電を使った積分回路と組み合わせて使われるDACで、「コンデンサの電圧はコンデンサに入力される電流の積分値に比例する」という特徴を使っています。 まずCDからのデジタル信号をクロックを使ったデジタルカウンターにセットし、カウントダウンをします。カウントダウンと同時に積分回路のコンデンサが充電を開始し、デジタルカウンターが「0」になった時点で、充電をやめます。このようにして入力したデジタル値に対応したコンデンサの出力電圧(アナログ出力)を得ています。 この方式のメリットはゼロクロス歪が発生せずノイズにも強いことですが、変換精度には難がありました。そのため輸出仕様では、後期ロットからバーブラウンのラダー型DAC「PCM53」に変更となっています。 この頃はまだデジタルフィルターが2倍のため、ローパスフィルターの次数は多いのが普通でした。CDP-552ESDでは7次のGIC(Generalized Impedance Converter)型で、TI製のオペアンプ「NE5532P」を使って組まれています。 パーツには気を配っており、モールド型の無誘導スチロールコンデンサーが使われていたり、オペアンプには銅板が張られています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| 当時のフラグシップということもありピックアップ・ドライブメカは、がっちりとしたものです。チャッキングアームによるクランプで、メカブロック全体をフローティングして外部からの振動の影響を抑えています。 ピックアップのスライドはリニアモーターで、曲のアクセススピードは現在でも一級品です。このピックアップはSONY製の「BU-1」で、小型化がだいぶ進みピックアップやレンズの形状も、後のKSSシリーズに近い物になっています。スピンドルモーターにはブラシレスモーターが使われています。 (メカのメンテナンス・修理) トレイが開閉しなくなる原因はゴムベルトの伸びか、チャッキングアームのギヤの固着です。 ゴムベルトの交換は底板を外し、メカのローディングギヤのカバーをハズせば簡単に出来ます。 チャッキングアームのギヤに使われているグリスは、20年以上も経ているため、変質し黄色くなっており、潤滑どころか粘度が高くなりギヤの回転を阻害しています。キチンとクリーニングして、グリスアップすれば、元どおりになります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子・リモコン) | |||||||||||||||

| 出力端子はアナログは固定と可変が各1系統。デジタルは同軸のみとなっています。他にアクセサリー端子があります。 専用リモコンはRM-D502。 |

|||||||||||||||

|

SONY CDP-552ESDのスペック

| 周波数特性 | 2Hz~20kHz±0.3dB |

| 高調波歪率 | 0.0025%以下 |

| ダイナミックレンジ | 96dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

95dB以上 |

| 消費電力 | 16W |

| サイズ | 幅430×高さ80×奥行365mm |

| 重量 | 10.4kg |

SONYのCDプレーヤー

|

CDP-X55ES |  |

CDP-XA3ES | ||

|

CDP-555ESJ |  |

CDP-333ESD | ||

|

CDP-303ES |  |

CDP-302ES | ||

|

CDP-101 |  |

CDP-750 | ||

|

SCD-XB9 |  |

CDP-301V |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |