|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > XL-Z711 |

|

Victor XL-Z711 |

| 1988年 定価99,800円 |

| XL-Z711は1988年4月に発売されたCDプレーヤーです。 前モデルのXL-Z701はシールドボックス構造、Vサーボ、ISフローティング、ソリッドベースなど、Victorの独自技術の集大成というべきモデルでしたが、総合的にはライバル機より見劣りするモデルでした。そこでVictorはいさぎよく、これらの独自技術をあっさりと捨て、新たに開発したのがXL-Z711です。 XL-Z711ではシャーシ、メカ、電源、オーディオ回路などを全て新しく開発し、さらに秘密兵器ともいうべき「K2インターフェース」を搭載しました。 K2インターフェースは、サーボ回路などのデジタル回路で発生する、ジッターやリップルなどのデジタルノイズを除去するために考案された仕組みで、現在では「デジタル・アイソレーション」と呼ばれるものです。 現在のSACDプレーヤーも、USB・DACの搭載によりデジタル・アイソレーションを導入していますが、これは昔ながらの光伝送が主体。1980年代は光伝送のパーツは高価でしたが、現在では安価で作れる回路です。 K2インターフェースは光伝送よりも、ずっと複雑で優れた回路です。もともとはビクターとビクター音楽産業(現・ビクターエンタテインメント)が、録音スタジオ用のシステムとして共同で開発したもので、プロ用のシステムのためノイズ除去の効果が高いのが特徴です。 ちなみに「K2」は開発者の桑岡俊治・金井実両氏の頭文字から取られれたものです。 18bitのD/Aコンバーターはダイナミック・フローティング型では無く、16bitDAC(バーブラウン PCM56P)と2bitのディスクリートDACを組み合わせたもので、音質の良い電流出力を使用して合成することで、フルタイムの18bitDACとしています。 シャーシはWシャーシ構造を採用。鋼板の下に鉄と樹脂による複合素材を取り付けたもので、樹脂の部分に格子状の不均等パターンを設け、振動を分散・吸収しています。天板は厚さ3mmの重量級のものを使用しています。 前作のXL-Z701は「音」よりも「技術」に走ってしまったモデルですが、XL-Z711ではK2インターフェイス以外は、斬新なものは見あたりません。原点である「音質」の追求に戻ったモデルだと思います。 K2インターフェイスで音質劣化の原因となるノイズを解消。強力なシャーシでプレーヤー全体の振動を抑える。電源の強化や高品質のパーツの投入でオーディオ回路の音質を劣化させない。などポリシーが製品のキチンと反映されたプレーヤーだと思います。 (音質について) XL-Z701とは全く違うレベルの音で、情感があり臨場感も素晴らしいです。K2インターフェイスの効き目なのか音の透明度が高く、解像度もキチンと出ており、18bitDACであることを忘れてしまいそうてす。 このXL-Z711と最近のSACDプレーヤー CD-S1000やDCD-1500SEを聴き比べると、CD-S1000やDCD-1500SEはDACが高性能な故に、確かにリアル感はありますが、変な違和感(人工的に作られた感じ)もあります。それに対しXL-Z711の音の出方はとてもナチュラルで、音楽を楽しむ際に違和感を感じることはありません。 何よりも改めて、PCM56Pが音の良いDACであることを実感させられます。オーディオ的な善し悪しではなく、音楽的な善し悪しでいくと、最近よく使われている旭化成の32bitDACより、ずっと良い音だと思います。 XL-Z711は中古ショップやオークションで、XL-Z701の5倍ぐらいの価格で取引されることもありますが、その価値は十分にあるかと思います。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| 全体的にはXL-Z701に近い印象を受けますが、ボタン配置やディスプレィの表示など、かなり変更になっています。ディスプレィのON/OFFスイッチも装備されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、音質は良くありません。 | |||||||||||||||

| (シャーシ・内部について) | |||||||||||||||

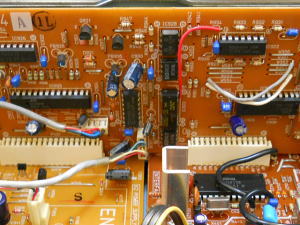

| シャーシは「Wシャーシ構造」と名付けられたもので、XL-Z701よりも大幅に強化されており、重量も12kgとなっています。 底板は鋼板の下に鉄と樹脂による複合素材を取り付けています。いわはビクター版のTNRC(テクニクス・ノンレゾナンス・コンパウンド)と言ってもよいかもしれません。 特徴的なのは下層の樹脂部分で外側にはリブ、内側は格子状の不均等パターンとして、振動を分散し内部損失により吸収しています。 またサイドパネルの下半分まで回り込むことで、サイドパネルの振動係数を変化させています。このサイドパネルは、内側にもう1枚鋼板のパネルがあります。 天板は厚さ3mmでとても重いです。1980年代後半にはアルミトップのような軽い天板ではなく、わざと重量級の天板を使用して、上から重さをかけて制振するという方法も用いられました。YAMAHA CDX-1020やKENWOOD DP-8020なども同じ方法で制振しています。 防振材は珍しくコルクのプレートが貼られています。 内部は左側にメカと電源トランス。右側の手前の基板はサーボや信号処理などのデジタル回路。奥がオーディオ回路です。このデジタル回路とオーディオ回路を連結しているのが、一番右にタテに取り付けられているK2インターフェースの基板です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源トランスはゼブラ製で別巻線となっています。電源回路はオーディオ、メカ、デジタル回路の独立電源です。 使われている電解コンデンサは、カタログの写真では大型のもの(ニチコンのオーディオ用AWF 50V・2200μF)が2本だけですが、実際の製品では2本追加されて合計4本となっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (サーボ・信号処理回路) | |||||||||||||||

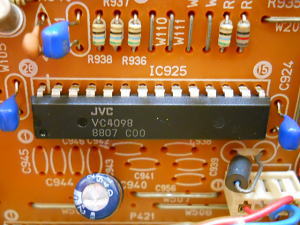

| サーボ回路はXL-Z701ではVictor独自の「Vサーボ」を搭載していましたが、XL-Z711ではYAMAHA製の「YM3815」を使用しています。 このYM3815はサーボ回路と復調や誤り訂正などの信号処理回路が、1パッケージに収められています。RAMはサンヨー製の8bit CMOS スタティック RAM「LC351785-15」です。 他にデジタル出力用にYAMAHA製のトランスミッター「YM3613B」などがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (K2インターフェース) | |||||||||||||||

| デジタル回路から送られる信号のノイズを除去して、オーディオ回路の音質劣化を防ぐのが、K2インターフェースです。 VictorはK2インターフェースの前にも、光伝送を採用してノイズの除去を行っていましたが、デジタル回路からオーディオ回路への信号は7〜8系統もあり、これを全て光伝送にするにはコストの問題がありました。また光伝送でもノイズを100%除去できない場合もありました。 仕組みはデジタル信号を同期制御を行い、フォトカプラで光伝送してノイズを取り除きます。次ぎに符号検出スイッチで、信号の波形から符号が「0」か「1」、「1」か「0」の安定した部分だけを切り出して、それ以外のノイズ成分が含まれた部分を切り取ります。 こうして残ったキレイな符号情報を、波形生成回路で新たな波形信号に組み立て直すというものです。 K2インターフェースには専用のマスタークロックがあり、同期制御、符号検出スイッチ、波形生成回路を独立して管理しています。信号処理時にも他のクロックによる影響を受けることはありません。 そのためリップル(波形歪み)だけでなく、ジッター(時間差歪み)も取り除けるという、独創的で優れた回路でした。 この後、Victorはこの回路の集積化・モジュール化を進めて、コストダウンを行い、低価格なモデルにも搭載していきます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

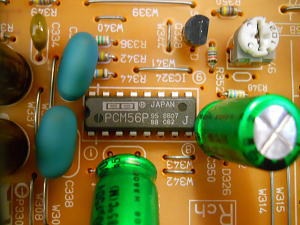

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||

| デジタルフィルターはYAMAHA製の8倍オーバーサンプリングの「YM3414」で、上記のK2インターフェイスの基板に設置されています。このデジタルフィルターには補間機能があり、16bit信号を18bitに拡張して出力することができます。 D/Aコンバータはバーラウンの16bitDAC「PCM56P Jタイプ」と、ディスクリートで組んだDACを組み合わせた18bitDACです。 デジタルフィルターで拡張された18bitデータのうち、上位16bitをPCM-56PでD/A変換し、残りの下位2bitをディスクリートのDACで変換しています。 この方式のメリットはダイナミック・フローティング方式のような、擬似的な18bit動作ではないため、全ての信号をD/A変換できることです。ただデメリットもあって、PCM56PとディスクリートDACとの間で、変換精度に差が出て音質に影響が出ることです。 XL-Z711では、DACの出力を電流出力にしたり、MUSEコンデンサやスチロールコンデンサなど高音質パーツの投入、電源の強化による回路の安定化などの対策を行って、総合的な検知から音質の劣化を防いでいます。 XL-Z711の発売は18bitDACのバーブラウン「PCM58P」のリリース前で、このディスクリートDACによる18bit化はいわば苦肉の策だったともいえます。ただVictorは秋に発売されたXL-Z521にも同様の方式を採用。まれに見る激戦となった59,800円クラスの中でも高い評価を得ています。 ※同じ1988年には、他のメーカーもDACのハイビット化のために、ディスクリートDACを搭載しており、YAMAHAはCDX-1020で22bitDAC、TechnicsはSL-P999で20bitDACとして使用しました。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

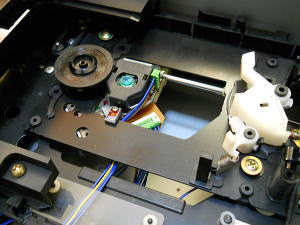

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカはチャッキングアーム式。メカベースは薄い鋼板が1枚のみで、ここだけはXL-Z701よりも内容が落ちています。シャーシが格段に強化されたので大丈夫と思ったのか、K2インターフェイスにお金をかけすぎて、こうなったのかもしれません。 ピックアップやスピンドルモーターなどを取り付けるベースプレート(メカシャーシ)は、他のメーカーでは吊り下げ式にしてフローティングしますが、XL-Z711は以前のISメカと同様に、インシュレーション・ラバーによって下から支えるタイプとなっています。 ピックアップは自社製の「OPTIMA-4S」を搭載。スライド機構はウォームギヤを使用しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

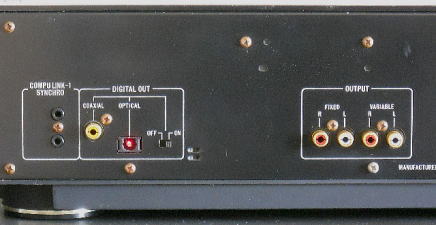

| (出力端子) | |||||||||||||||

| リアパネルのデジタル出力端子は光学と同軸が各1系統。その隣にはデジタル出力OFF用のスイッチがあります。アナログ出力は固定と可変の2系統。その他にカセットデッキとの接続に使うシンクロ端子があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 上:XL-Z711(1988年) 下:XL-Z701(1987年) |

Victor XL-Z711のスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz |

| 全高調波歪率 | 0.0025% |

| ダイナミックレンジ | 100dB |

| S/N比 | 110dB |

| 消費電力 | 17W |

| サイズ | 幅435×高さ128×奥行380mm |

| 重量 | 12.0kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |