|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > XL-Z701 |

|

Victor XL-Z701 |

| 1987年 定価89,800円 |

| 1980年代の前半、ビクターのCDプレーヤーの開発はSONY、YAMAHA、Technicsなどのライバルたちから出遅れていましが、持ち前の技術力により1985年ごろから優秀な製品を投入。1986年のXL-V1100(150,000円)は、デジタルとオーディオ部が独立したシールドボックス構造を取り入れて話題となりました。 1987年3月に発売されたXL-Z701は、このXL-V1100で採用された技術と、新たに開発した技術を取り入れた意欲的なCDプレーヤーです。型番は従来の「XL-V」から「XL-Z」へと変更されました。 XL-Z701の特徴のひとつが入念なノイズ対策です。オーディオ回路は基板ごと独立させて、シールドボックス内に格納し、サーボなどデジタル回路からの輻射ノイズを防いでいます。 CDの信号といっしょに侵入してくるデジタルノイズは、D/Aコンバーターの直前にオプティカルリンク(光伝送)を設置し、さらにDACのすぐ後にディグリッチャー回路を配置して、ノイズを排除しています。また電源回路も別巻線のトランスと独立電源によりノイズ対策を行っていました。 サーボ回路はビクター独自のVサーボシステムです。これは振動検出素子(Vセンサー)によって、振動を検出した時だけ瞬時にサーボをコントロールするというもので、思想的には現在主流のデジタルサーボの先を行く物でした。 そのサーボ回路で制御されるピックアップには追随性、応答性の良いハイプレシジョン3ビームを採用しています。 振動対策はキャビネットの底板に、高剛性のソリッドベースを装着して振動や共振を低減。メカには独自のISフローティングを搭載し、外部からの振動を吸収しています。 D/Aコンバーターは16bitのバーブラウンPCM56Pを左右独立で搭載。4倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターを備えていました。 このようにXL-Z701はVictorオリジナルの技術を、満載したプレーヤーとなりましたが、VサーボやISフローティングなどは、実用性から見ると、いささか奇をてらった部分もあり、CDプレーヤーとしての評価やセールスは、同じ年に発売された強力なライバル機たちの後塵を期してしまいます。 そこで翌年発売の後継機 XL-Z711では、これらの技術は全く搭載せずに正攻法で物量を投入。さらにビクターの切り札ともいえる「K2インターフェース」を装備し、高い評価を得ることになります。 (音質について) 技術的にはいろいろと特徴があるモデルですが、音は「特徴がないのが特徴」という感じです。よく言えば「おとなしめで安心感がある」というところ。じっくり聴くと確かにビクターのサウンドではあります。当時のFMfan別冊の批評を見ても「おおらかなサウンド」と、ちょっと表現に困ったような書き方です。 解像度やレンジは、ライバル機と比べると見劣り(聴き劣り)はいなめません。音場は可もなく不可もなくといったところ。中音重視で刺激的な高音とか量感のある低音などともちょっと無縁です。 ジャンルはクラシックやジャズ向き。ただフュージョンやロックは弟分のXL-V501のほうが良いくらいです。 翌年に発売されたXL-Z521(59.800円)は、内容的にもスペック的にもXL-Z701を上回っている部分が多くあり、「598」モデルとしては音も良いため、アンプやスピーカーの組み合わせによっては、XL-Z521のほうが良い音が出るかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

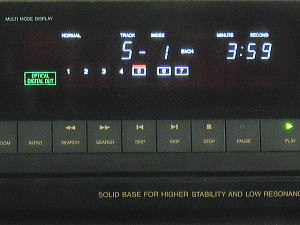

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| デザインは先に発売された弟分のXL-V501と共通で、トレイのラインや飾りビス、ディスプレィのミュージックカレンダーの表示などが違うだけです。 ディスプレィは「マルチモード・デイスプレイ」と呼ばれるもので、ミュージックカレンダーは20曲。再生時間など数字は大きくて見やすいです。 トレイの上にある赤色のランプは、ディスクの読み込み時に点滅するので、ディスクの有無のランプと思いがちですが、オプティカルリンク(光伝送)の作動インジケーターです。 メインの操作キーがディスプレの下、10キーとプログラムは右側と操作はしやすいです。ヘッドフォンは電動ボリュームです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

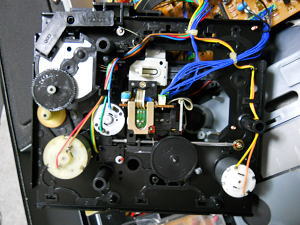

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| シャーシー鋼板製です。底板の下には、制振材をパーチクルボードでサンドイッチしたソリッドベース(厚さ15mm)が装着されています。 当時、ソリッドベースと同様の機能のものにはLo-D DA-703Dの「VCソリッドベース」や、Technicsの「TNRC」(テクニクス・ノンレゾナンス・コンパウンド)などがありました。ただ、このソリッドベースはテストをしてみたところ、メーカーの宣伝文句ほど振動を抑える力はなく、微細な振動もピックアップまで届いてしまいます。見かけ倒しという感じのアイテムです。 天板は薄い鋼板製で、小さな防振タイルが1枚付いていますが、叩くとよく鳴ります。シールドボックス部分の切り欠きがあります。 インシュレーターは中空のプラスチック製で、その周りをアルミで囲った構造となっています。実測重量は8.3kg。 内部は左側にメカと電源トランス。右側手前にはサーボやシステムコントロールなどのデジタル回路、その奥がシールドボックスでオーディオ回路が入っています。このシールドボックスもシャーシーの一部として強度を上げるような構造になっています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電源トランスはゼブラ製で容量は23.5VA。アナログ1・デジタル2系統の別巻線となっています。電源回路もそれに合わせた独立電源となっています。 使われている電解コンデンサは松下(現パナソニック)製です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| (サーボ回路・信号処理回路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| サーボ回路はVictor独自の「Vサーボ」です。従来のアナログサーボや現在主流のデジタルサーボが、ピックアップからの読みとりエラーの信号を受け取ってから、サーボを駆けるパッシッブ方式なのに対し、Vサーボでは振動検出素子(Vセンサー)で、振動を検出して瞬時にサーボをコントロールするという、アクティブ方式のサーボコントロールというものでした。 とはいっても現実はそれほど甘くなかったようで、基本的にはYAMAHA製のチップ「YM3815」を利用して普通にサーボの制御を行い、大きめの振動があった時だけVサーボが働くようになっているようです。 ちなみにサーボ回路の呼び名もVictor独自部分は「Vサーボ」、YAMAHAのサーボが制御している部分は「Yサーボ」と呼ばれていました。 Vセンサーをテストしたところ、指で叩いたりすると明らかに反応しますが、メーカーが言うような音圧や微細振動などにはあまり反応していないような感じです。 元々サーボ回路はディスクの偏芯や面ぶれやソリに対応して、ピックアップでキチンと信号を読みとろうとするものです。上下の振動に対してはフォーカスサーボで対応できますが、左右方向の振動に対してトラッキングサーボを働かせて対応しようにもちょっと無理があります。 厳密にいうとキャビネットに対して、前後方向(トラッキング方向)の振動であれば、トラッキングサーボによる制御は可能性がありますが、作動範囲は機構上ミクロン単位となります。左右方向となると、この頃のピックアップのアクチュエーターではまず対応できません。 Vサーボは実際の効果としては「?マーク」が3つぐらい付きそうなシステムですが、CDプレーヤーの機構としては、かなりユニークなのものです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| オーディオ回路とデジタル出力用のトランスミッターは、シールドボックスの中に収められています。 シールドボックスの左側は、バーブラウンの16bitDAC「PCM56P Jランク」なとがあるアナログ・オーディオ回路。右側はデジタルフィルターとデジタル出力用のチップがある「デジタル回路」となっています。 この2つの真ん中には純銅製のシールドプレートがあり、信号はHP製の高速フォトカプラ「6N137」によって、光伝送(オプティカルリンク)することで、デジタルノイズを除去しています。 バーブラウンPCM56Pは電圧出力と電流出力を持っていますが、XL-Z701ではデジタルノイズを減らせるという理由で電流出力を使い、DACの後ろにI/V変換回路を設けています。 またPCM56PはグリッチレスDACですが、グリッチノイズの除去を徹底するために、DACの後ろに特殊なデグリッチャー回路(ファイン・ディグリッチャー回路)を装備しています。 これだけ入念なノイズ対策をしていても、Victorはまだ不十分と考えていたようで、後継機のXL-Z711には、ビクターレコードのスタジオ用に開発されていた「K2インターフェース」を搭載することになります。 オーディオ回路の大きな電解コンデンサは、ELNA製のFOR AUDIO 4700μFが2本。I/V変換回路にはJRCのオペアンプ5532DDが使われています。 デジタルフィルターはYAMAHA製の4倍オーバーサンプリング・「YM3619」や、デジタル出力用のトランスミッターとしてYAMAHA「YM3613」などがあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

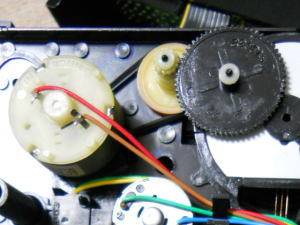

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカはチャッキングアーム式です。このためピックアップやスピンドルモーターなどを取り付けるメカシャーシには、強度が高く重量があるものが使用できるというメリットがありました。XL-Z701ではこのメカシャーシに制振鋼板を採用しています。 メカシャーシを支えているのは、IS(Independent Suspension)フローティングメカニズムと呼ばれる独自な仕組みです。底板に制振材を張りメカのベース部としています。その上に大型のインシュレーション・ラバー(厚手のゴムのパーツ)を装着して、メカシャーシを4点支持でフローティングしています。 フローテイングといっても、他社のような吊り下げ方式ではなく、ゴムのパーツで下から支える方式です。メカシャーシ本体の重さに加えて、ピックアップやスピンドルモーターの重さを支えるため、固めのゴムを使用しており振動の減衰能力は弱いです。またゴムのパーツの構造上、タテ方向の振動には強いのですが、ヨコ方向の振動には弱くなります。 結局、他社が採用している吊り下げ型のフローティングシステムより、メリットは少なく、デメリットのほうが多いという機構のため、Victorもこの後の機種からは搭載しなくなりました。 ピックアップは自社製の「OPTIMA-2」を搭載。このピックアップは3ビームのハイプレシジョンタイプで、追随性、応答性が優れています。 ピックアップのスライド機構はラック&ピニオンのギヤ式ですが、スレッドモーターとギヤの間にゴムベルトを使用し、モーターの振動がピックアップに伝わらないようにしています。 (メカのメンテナンス・修理) スライド機構のゴムベルトは簡単に交換ができますが、トレイ開閉用のゴムベルトの交換は面倒です。 まず、ストッパーのネジを外してトレイをメカから引き抜きます。次にメカをシャーシから取り外します。メカの裏側にあるギヤをバラして、新しいゴムベルトをプーリーに巻き付け、ベルトの反対側を穴から出して、モーターのプーリーに巻き付けます。(細いベルトならギヤをバラさずに、ギヤに噛ませて中に入れることもできます。) インシュレーション・ラバーは製造から20年以上がたち、硬化の症状も出てきますので、ゴムの保護剤などでメンテナンスをしたほうが良いかと思います。 ピックアップ「OPTIMA-2」のレーザー出力のボリュームは側面にあります。XL-Z701のピックアップやメカはXL-V501と共通です。ウチのXL-Z701もピックアップの寿命がきたので、XL-V501をオークションで購入して交換しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| (出力端子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| リアパネルのデジタル出力端子は光学と同軸が各1系統、その隣にはデジタル出力OFF用のスイッチがあります。 アナログ出力は固定と可変の2系統。また他の機器とのシンクロ用の接続端子やもGND端子も装備されています。 リモコンの型番はRM-SX701。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Victor XL-Z701のスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz |

| 全高調波歪率 | 0.003% |

| ダイナミック レンジ |

99dB |

| S/N比 | 108dB |

| 消費電力 | 14W |

| サイズ | 幅435×高さ118×奥行300mm |

| 重量 | 8.5kg (実測重量 8.3kg) |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |