|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > SL-P999 |

|

Technics SL-P999 |

| 1988年 定価69,800円 |

| テクニクスのSL-P999は1988年10月に発売されたCDプレーヤーです。型番からいうとSL-P990(1987年・89,800円)の後継機ということになるのですが、価格が2万円安くなった分、中味のほうもグレードダウンしています。 テクニクス独自の4DACシステムにより、D/A変換時のゼロクロス歪みが発生しません。この4DACシステムは専用のプロセッサを使った仕組みですが、基本的にはSL-P990と同じもので、それを「4DAC・リニア20ビットシステム」と全く新しいシステムのように、名前をつけてしまうのですから松下(現パナソニック)は宣伝がうまいです。 下級機のSL-P777のカタログでの文章は、1bitDACを「18bit・4DAC」とごまかしたり、ありもしないものを「搭載」と書いたり酷い内容でしたが、このSL-P999のカタログの文章も大差ありません。 D/AコンバータはSL-P990と同じ、16bitDACのバーブラウンPCM56P(1988年の最新DACから見ると1世代前)を使用しています。これに加えて残り4bit分を、オペアンプを使った簡易なDACで変換して、PCM56Pの16bitと合成して20bitにしています。 この方式ではPCM56PでD/A変換した信号と、オペアンプでD/A変換した信号とは精度が違いますし、オペアンプのDACは周波数特性や温度特性、歪みなどがPCM56Pより悪いので、音質的にはマイナス要素となります。 デジタルフィルターは、8倍オーバーサンプリンクのものを使用しています。 オーディオ回路や電源回路はSL-P990よりパーツを削減して簡素化。メカはSL-P555などとも共通の低コストバージョン。電源トランスも1つとなり、TNRCやシャーシなどの振動対策は簡素化されたため、重量はSL-P990の約半分の6kgとなってしまいました。 これはあくまでSL-P990と比べるての話で、実際は中味からいうとSL-P990の後継機ではなく、SL-P770(1987年・59,800円)の後継機というのが本当のところです。 実は同時期に発売されたSL-P777以下の機種は、「リニア18bit4DAC」と名付けながら、すでに1bitDACのMASHを搭載しており、テクニクスの軸足はすでに「1bit」へと移っていました。 そのためテクニクス最後のマルチビット機とはいうものの、内容的には中途半端なものでした。 たぶんSL-P999が作られたのは、SL-P770がヒットしたことから「2匹目のドジョウ」を狙ったのと、いわば「社運」をかけた1bitDACの搭載機が、コケた時の保険という意味あいもあったのではと思います。 (音質について) テクニクスサウンドで少し明るめの音です。MASHを搭載したSL-P777と比べると落ち着いた音で低音もよく出ます。 1988年は競争が激しくCDプレーヤーの進歩もすごかったので、SL-P990にかなり肉薄しているかとも思いましたが、音はちょっと差があります。 音の密度や中低音の厚みはSL-P990のほうが上で、SL-P999は少し薄味でメリハリでそれをカバーしている感じ。 解像度はSL-P999が20bitに対しSL-P990は18bit(フローティング動作)なのですが、SL-P999は細部が少しつぶれてしまうような感じで、SL-P990のほうが音の輪郭がしっかりしています。 このあたりは20bitといっても、オペアンプでD/A変換している弊害かもしれません。音場はSL-P990より少し狭い程度です。 物量時代のプレーヤーにも関わらず、メカや回路などだいぶケチったという感じもありますが、その割にはうまくまとめたという感じもします。 ただ、この年は59,800円クラスが力作揃いで、「4DAC・20bit」ということを忘れて、音だけで比べると1万円の価格差は無いかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| フロントパネルのデザインは、SL-P990を踏襲したものでSL-P777と共通です。 トレーの前面はRが付けられ、その上にはSL-P990では廃止されていた、CDの回転している状況が見える照明付きの「窓」が復活しました。 ディスクのサーチはSL-P990ではジョグダイヤルでしたが、SL-P999とSL-P777では丸い形は同じですが回転はしない左右4ポジションのスイッチとなっており、4段階(1/8倍速から76倍速)のスピードでサーチが可能です。 ディスプレイはピークレベルとプレイングポジションが表示できます。またディスプレィのON/OFFも可能です。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、音質は良くありません。 | |||||||||||||||||||||

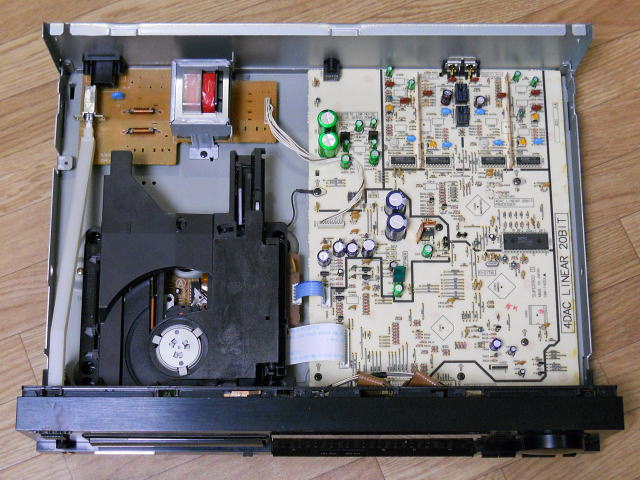

| (内部について) | |||||||||||||||||||||

| シャーシはSL-P777と共通です。ベース部分はTNRC(テクニクス・ノンレゾナンス・コンパウンド)と呼ばれるものです。SL-P990では材質が異なる素材を組み合わせた5層構造となっていましたが、SL-P999では樹脂と鋼板による2層だけになっています。実測重量は5.9kg。 内部は左側にピックアップ・ドライブメカと電源トランス。メカの下にサーボ回路の基板があります。右側のメイン基板には電源、信号処理、システムコントロール、オーディオなどの回路があります。 メイン基板は紙エポキシのようで、ここはSL-P990よりもグレードアップしています。 ジャンパー線が多いので、一見するとパーツ数が多くみえますが、実際にはそれほどでもなく、他社の「598」クラスとさほど変わりません。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||||||||

| 電源トランスはSL-P990はデジタルとオーディオ用のものが2個搭載されていましたが、SL-P999は同じサイズのものが1個あるだけです。つまり電源供給能力は半分しかありません。 トランスはデジタルとオーディオの別巻線になっており、電源回路もデジタルとオーディオの独立電源です。ただしレギュレーターの数が少ないので、そこから先はあまり系統を分けていないようです。 オーディオ側の電源回路は、オペアンプを使った普通のシリーズレギュレータたと思いますが、「ディスクリート・ローノイズ・アクティブサーボ電源」という、カッコイイ名前がつけられています。 電解コンデンサはオーディオ用の回路がニチコンのMUSEで16V・2200μFが2本、デジタル用の回路が松下製の一般品16V・3300μFが2本などです。 ちなみにカタログには「大容量の電解コンデンサ」と書かれていますが、ちっとも大容量ではありません。 電源ケーブルはめがね型コネクタです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

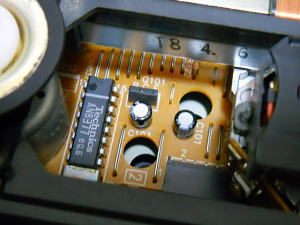

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||||||||

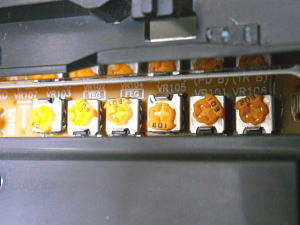

| デジタル回路は基板こそ違いますが、回路自体はSL-P777とほぼ同じです。 サーボ回路はメカと同様に下級機のSL-P777、555、333と共通です。 回路基板はメカの下に取り付けられて、アッセンブリー化されています。これはフィリップスのCDMメカと同じ方法です。 フォーカスやトラッキングなどピックアップ用のサーボ制御は、自社製のIC「AN8374S」と「AN8373S」で行っています。BTLドライバーは「AN8377」です。 サーボ調整用のボリュームもメカの下にあるため、ディスクの再生中はトレイに隠れて調整が出来ません。そのためボリュームを少し回しては、ディスクを再生して確認するという、作業を繰り返さないとなりません。 ただ、この時期のテクニクスのCDプレーヤーの、サーボ回路に使われているコンデンサ(松下製)は耐久性が悪く、これが原因でディスクが読みとれないこともあります。 信号処理用のICは、復調や誤り訂正などとスピンドル用のサーボ回路が、1パッケージに収まった自社製のシグナルプロセッサ「MN6622」を使用。スタティックRAMはサンヨー製の「LC3517BML15T」です。 システムコントロール用のマイコンは「MN1554PEZ-1」で、これらもSL-P777と同じです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

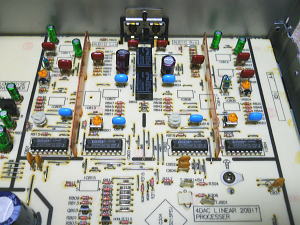

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||||||||

| D/Aコンバーターは16bitDACのバーブラウン「PCM56P」です。バーブラウンは1988年には、18bitDACの「PCM58P」をリリースしているので、PCM56Pは一世代前のDACとなります。ただPCM56Pは音質の良いDACです。 当時はハイビット競争が行われておりYAMAHAは22bit、DENONは20bitなど、bit数の多さを売り物にしていました。ただしCDプレーヤーに使える20bitDACはまだ無く、各社ともに既存の18bitDACや16bitDACに、別のDACを付け足して22bitや20bitとしていました。 テクニクスが使った方法は、ビクターがXL-Z711で採用していたた「ディスクリートDAC」という方式です。これは付け足しとなるDACをオペアンプと抵抗やコンデンサで作るもので、メリットとしてはコストが安いことと設計・製作が簡単なことです。 デメリットとしては、メインのDAC用ICと付け足しのDACでは、変換精度に差があること、周波数特性や歪率が違うこと。また動作時の温度特性などの違いも問題となりました。 これらの問題を嫌いDENONとKENWOODは、付け足しとなるDACを専用チップで作っています。またビクターはディスクリートDACの周りに、高音質パーツを投入するという方法で、音質の劣化をくいとめています。 SL-P999はサービスマニュアルの回路を見ると、4DACプロセッサ(MN53015)で17bit、18bit、19bit、20bitと1bitずつ切り出して、これらデータ(上位4bit分)を合成。 それをオペアンプ(M5238FP)と抵抗を使った、簡易なDACで変換しており、音質対策は何も見当たりません。 ましてPCM56Pは片チャンネルに2個ありますが、オペアンプのDACは1個しかありません。ただでさえ変換精度が違うのに、これでは余計に差が出てしまいます。 またSL-P999では、D/A変換時に発生するグリッチノイズを削減する「サイレント・デグリッチ回路」を搭載しています。 ところがPCM56Pは、「グリッチレスDAC」と呼ばれたグリッチノイズが極めて少ないDACです。もしかすると、この回路はオペアンプのDACで発生するノイズを取るために、搭載しているのかもしれません。 デジタルフィルターはNPC製の20bit・8倍オーバーサンプリングの「SM5813」です。 3段のFIR型フィルターで、199次(153+29+17)の演算能力を持ち、リップル特性±0.00005dB、阻止帯域の減衰量110dBという数値を得ています。 DACの後ろのオーディオ回路を見ると、他社の同世代のCDプレーヤーと同じくらいのパーツ数ですが、SL-P999ではここに 1.MSBの調整 2.オペアンプのDAC 3.サイレント・デグリッチ(サンプルホールド兼用) 4.デエンファシス 5.差動合成 6.ローパスフィルター 7.ラインアンプ 8.ミューティング といった機能(回路)が詰まっています。基板の裏側には片チャンネルあたり、4つのオペアンプと1つのゲインコントローラーがあり、これをフルに使ってひとつひとつの回路は、必要最小限のパーツで構成しています。 もちろんパーツ数を減らして、音質の向上を狙ったといったものではなく、コストダウンを重視した回路です。 サンプルホールド回路、バッファアンプ、ヘッドホンアンプには、Technics独自のclassAA回路が使われています。 オペアンプは三菱製の「M5238FP」とJRC「5532」が使われています。ヘッドホン回路のオペアンプは「M5218FP」です。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

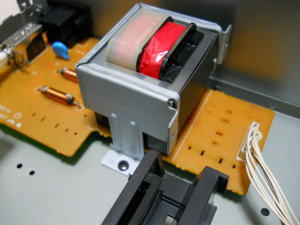

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカはSL-P777、555、333と共通です。リニアモーターを採用しているため高速アクセスが可能ですが、全体的に樹脂を多用しており振動対策からみると、他社の「598」クラスと比較しても見劣りがします。 このメカはもともとエントリーモデルのSL-P150用に作られたものを手直したものなので、69,800円という価格のプレーヤーには役不足です。 チャッキングアームは強化樹脂製で肉厚もあり強度はあります。 ピックアップは自社製の「SOAD70A」。光効率が良い独自の1ビーム方式で、ピックアップレンズには非球面の一体成型ガラスレンズを採用し、優れた信号読み取り能力を持っています。 スピンドルモーターはSL-P990はBSLモーターですが、SL-P999は普通のDCモーターです。 (メカのメンテナンス・修理) トレイ開閉用のゴムベルトの交換は、まずトレイを開いた位置にして、ストッパーを解除してチャッキングアームを外します。次にトレイを引き抜くとトレイ開閉用のメカが現れます。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (出力端子とリモコン) | |||||||||||||||||||||

| アナログ出力は固定が1系統、デジタル出力は光学1系統となっています。フロントパネルにデジタル出力のON/OFFスイッチがあります。専用リモコンはEUR64727。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 上:SL-P999(1988年) 下:SL-P990(1987年) |

Technics SL-P999のスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz ±0.3dB |

| 全高調波歪率 | 0.0023%以下 |

| ダイナミックレンジ | 100dB以上 |

| S/N比 | 113dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

110dB以上 |

| 消費電力 | 12W |

| サイズ | 幅430×高さ126.5×奥行338mm |

| 重量 | 6.0kg (実測重量 5.9kg) |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |