|

||

| TOP > 使っているオーディオ > アンプ > TA-FA5ES |

|

SONY TA-FA5ES |

| 1994年 定価98,000円 |

| SONYのTA-FA5ESは1994年に発売されたプリメインアンプです。 TA-F333ESJ(1992年・90,000円)の後継機にあたりますが、シャーシや回路などが一新されています。型番も「333」という従来のものではなく、新たな体系の型番となりました。 ライバル機はSANSUI AU-α607MR、DENON PMA-2000、ONKYO IntegraA-927など。 TA-FA5ESはTA-FA7ES(180,000円)と、共通のシャーシや回路を持つ兄弟機です。入力段から最終段まで、FETを使用したオールFET構成のアンプで、ドライバーと出力段にはMOS-FETが使用されています。 TA-FA5ESで使用されているMOS-FETは、サンスイで使用された旧型のMOS-FETとは違い、1990年代から投入された改良型です。それでもトランジスタに比べると、温度特性には気を使う必要がありました。このためアイドリング電流を、一定に保つオプティカル・バイアスサーキットを、搭載して安定動作をさせています。 電源部は従来のS.T.D.(Spontaneous Twin Drive)電源を改良し、整流時の電圧変動を低減するために、電圧増幅段にインダクションコイルを加えた「アドバンストS.T.D.電源」となっています。 また電源トランスも従来のEIコアをやめ、新開発の楕円形のコアを持つトーラス・トロイダルトランスを採用しています。 プリ部の回路は、入力端子のすぐ後ろに配置して信号系路の短縮化をはかっています。さらに系路上にあるスイッチを削減して、信号の劣化を防ぐピュア・インプットサーキットとなっています。 内部の基板やパーツの配置も見直しが行われ、トランスの両側にパワーアンプとヒートシンクを配置する「ツインモノラル・コンストラクション」として、プリ部との間を鋼板で仕切り、干渉を低減する2BOXセパレート構造としています。 シャーシ自体はTA-F333ESXから続いてきたジブラルタルシャーシーが廃止され、一般的なビーム構造のFBシャーシーへと変更されました。ビーム構造にしたことにより、底板のスリットが増えて内部の放熱は良くなりましたが、シャーシ全体の剛性は落ちてしまい、音の締まりが悪くなるなど影響も出ています。 またジブラルタルシャーシーの廃止は、コストダウンと見ることもできます。シャーシ以外にもパワーアンプやフォノイコライザーなども、以前と比べてコストダウンされており、基板の接続にコネクタを多用するなど、音質よりも生産の効率化が優先されています。 いろいろな面でバブル崩壊の影響が見られるアンプと言ってよいかもしれません。 ただし、それはあくまでもバブル時代の、プリメインアンプと比べての話です。 TA-FA5ESは現在のDENON PMA-2000RE、PMA-2000SE、marntz PM-15S-1/S-2などと同じクラスのアンプです。 これらのプリメインアンプは、価格が値上がりしているものの、中味は宣伝文句とは裏腹に、1990年代からほとんど進化していません。 機種によってはパーツのグレードを下げたり、数を減らしたりと、さらにコストダウンを図っているものもあります。 パーツ代を時価に置き換えて計算すると、製造原価はTA-FA5ESの方が高いかもしれません。 TA-FA5ESとTA-FA7ESの違いを回路図で確認すると、MOS-FETやトランジスタの変更とコンデンサの容量のアップ、そしてバランス入力基板の追加ぐらいしかありません。その他の部分でもスピーカー端子のグレードアップと鋳鉄製インシュレーターぐらいしかなく、全体的に見ると違うところは5%もありません。 出力的にも8Ωで80W+80Wと全く同じですので、パーツを変えたのは単に音をTA-FA5ESと変えるのが目的だと思います。 つまりTA-FA7ESの内容は、TA-FA5ESのスペシャルバージョンといったところで、これだけの違いしかないのに、TA-FA7ESの180,000円というの価格は高すぎ。バブル崩壊後でオーディオ業界が苦しい時とはいえ、やりすぎという感じもします。 TA-F5ESは雑誌では一定の評価を得ましたが、ユーザー側はそうでもなかったようで、セールス的にはライバル機たちには及びませんでした。 そのため後継機のTA-FA50ES(1997年)では、フルモデルチェンジといっても良いくらいに、プリ部とパワー部の回路を変更しており、さらにシャーシの補強やトランスやヒートシンク、コンデンサなどパーツの見直しも行われています。 (音質について) 基本的には少し硬めのSONYらしいカチっとした音で、ワイドレンジで音場も広いです。透明感やスピード感はSANSUI AU-α707XRやONKYO A-917よりは落ちます。同じSONYのTA-F333ESXと比べると、だいぶ大人しい音になっており、まとまりが感じられますが、音の濃密さではTA-F333ESXにかないません。 高音は少しキャラクターが感じられますが問題は低音です。低音は量感がありますが、締まりが少し不足しており、CDプレーヤーによってはボヤけたり、モコモコしたりしてしまいます。また時には高音や中音にも影響し全体のバランスを崩すこともあります。つまり他の機器との相性が出やすいアンプとも言えます。 この原因のひとつはシャーシーの強度のようで、アンプの上に重いものを載せてやると少し解消します。ただ、このやり方は放熱口を塞いでしまうため、発熱が多いTA-FA5ESには向きません。 ウチでやっているのは、アンプの脚の下にインシュレーターを置いて、アンプのシャーシの振動係数を変えるやる方法です。他にはスピーカーのバスレフポートをスポンジなどで調整して、低音を減らしてやれば改善できます。 TA-FA5ESは天板の全体に放熱用のスリットがあり、そのため内部にホコリがたまりやすいです。ホコリが回路基板の上に貯まると音質は劣化し、特に低音がキチンと出ません。 逆にTA-FA5ESやTA-FA7ESで低音がでなければ、ホコリがかなり貯まっていると思ったほうが良いかもしれません。ホコリは故障の原因にもなりやすいので、クリーニングなどのメンテナンスは必要です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| TA-F333ESJからデザインも一新されました。1970年代のTA-F50をデザインのモチーフとしたような感じです。ただ不評だったようで後継機のTA-FA50ESではライバル機のDENON

PMA-2000やONKYO A-927を意識したデザインへと変更となります。 ボリュームとインプットセレクタ以外はスピーカーのON/OFFスイッチ、トーンとバランスつまみ、ソースダイレクト、ミューティング、RECアウトセレクタと操作系のスイッチやツマミは必要最小限です。サブソニックフィルターは廃止となりました。 スピーカーの切替スイッチはONとOFFのみで、A・Bの系統の切り替えはありません。ONにすると両方の系統から音がでます。バイワイヤリング接続の時などには良いですが、ジャンルによって2種類のスピーカーを切替て使う場合は、どちらかのスピーカーケーブルを外す必要がでてきます。 また音質優先のためとはいえ、MMとMCのカートリッジロード(PHONO切替え)スイッチが、リアパネルにあるので使いずらいです。 TA-FA5ESはリモコンに対応していますが、リモコンで操作できるのは入力の切替とボリュームのみです。カラーはゴールドとブラックの2色。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

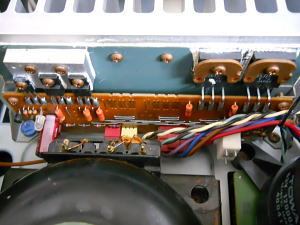

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| シャーシは上級機のTA-FA7ESと共通です。FB(フレーム・ビーム)シャーシと名付けられていますが、他社のアンプでも良く見られるビーム構造で、フロント、リア、サイドのバネルをフレームに見立て、何本かの梁(ビーム)を通して強度を得ています。 天板は2mm厚の鋼板(重さ1.6kg)ですが全面に放熱用のスリットがあるため強度は望めません。底板は1mm厚の鋼板で重量は960g。防振材は貼っていないので叩けば良く鳴ります。 サイドパネルは鋼板製(1.3mm)と、外側のアルミパネル(厚さ3mm・重さ330g)による2重構造となっています。フロントのアルミパネルは上部が4.3mm下部が2.6mm。 TA-F333ESJまではGベース(ジブラルタルベース)があったため、強度に加えて内部損失と、振動係数を変える複雑なリブパターンによって、外部振動やトランスの振動をある程度は吸収していました。 ところがTA-FA5ESで振動を吸収できるものは、サイドのアルミパネルぐらいしかありません。 その上、重量が大幅に減っているため振動に対する性能は、かなり落ちているという感じがします。事実、TA-F333ESXと比べても音の抜けが悪いです。 SONYも当然気づいていたようで、後継機のTA-FA50ESではシャーシの補強が行われ、重量も大幅に増加しています。 ※雑誌のインタビューでSONYの担当者は、Gシャーシを廃止した理由として、SONYが2chオーディオからAVアンプ(マルチチャンネルアンプ)へと比重を移したことと、Gシャーシは優れた特性を持っているものの、金型などコストがかかるため、レイアウトの変更に適さなかったことを上げています。 インシュレーターは樹脂製の偏芯インシュレーターで重さは25g。TA-FA7ESでは重量がある鋳鉄製を使用しているため、全体の重量の違いもここで出て来ています。 基板と回路もTA-FA7ESと共通。バランス入力基板を除くと違いがある部分は、それほど多くありません。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電源部の最大の特徴はトランスに、トーラス・トロイダルトランスを使用していることです。このトランスは楕円形のコアを採用しており、コイルの密着性を高めることにより、従来のトロイダルトランスよりも効率の向上と振動の低減しています。 うがった見方をするとGシャーシを使えなくなったため、音質のためにはともかく振動の少ないトランスを使ったということかもしれません。 電源回路自体は従来のS.T.D..(Spontaneous Twin Drive)電源を改良した「アドバンストS.T.D.電源」です。Aクラス動作の電圧増幅段とBクラス動作の電力増幅段に、それぞれ独立して電源を供給することで、相互の干渉を排除し、電圧増幅段にインダクションコイルを装備して、整流時の電圧変動を低減しています。 平滑コンデンサは出力段用の63V・12000μFが2本。以前の「333」シリーズと比べると、ドライバー段用の大型コンデンサは姿を消して、小容量のコンデンサをたくさん使うという方法に変わったようです。 家庭用電源からのノイズの侵入を防ぐESフィルターを搭載しています。電源コードは川崎製の丸型キャブタイヤ。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

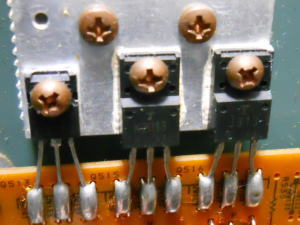

| (パワー部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 入力段、電圧増幅段(Aクラス)、ドライブ段、ファイナル段まで、全てにオーディオ専用の非磁性FETを使用したオールFETのパワーアンプです。 電圧増幅段ではカレントミラー方式の差動増幅とし、出力段はスーパーレガートリニア回路で、スイッチング歪やクロスオーバー歪を低減して、再生レベルの低歪化を図り、ローインピーダンスのスピーカーもドライブ可能にしています。 バイアス回路はアイドリング電流を一定に保ちMOS-FETを安定動作をさせるために、MOS FETと同じ温度特性を持つ光学素子を使った「オプティカル・バイアスサーキット」となっています。 出力段はTA-F333ESJではパラレル・プッシュプルでしたが、TA-FA5ESはシングル・プッシュプルとなりMOS-FETが2個だけと、798戦争の頃のアンプと比べると、シンプルというか寂しい回路です。 ヒ-トシンクのベースは13mmと極厚。フィンは根元は3.8mm、先端は3mm。テープなどでダンプされていないので、フィンの部分はよく鳴ります。ちなみにTA-FA7ESではこれに共振を抑えるために、フッ素加工をした物を使用しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

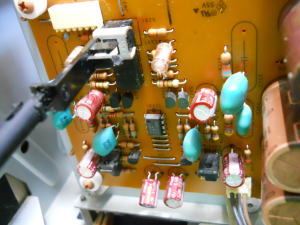

| (プリ部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 入力端子からマスターボリュームまでの信号系路にあるスイッチを従来の半分以下にして、信号の劣化を抑えるピュアインプットサーキットとしています。 ただしスイッチが少ないといっても、各基板の接続にはコネクタを多用しており、逆に接点が増え信号劣化の原因となっています。 ボリュームは非磁性・金メッキ処理がされた摺動子ブラシを使った物ということですが、5連とか6連ボリュームではなく2連ボリュームです。ボリュームとセレクタのノブはムクとなっています。 フォノイコライザーはローノイズFET「2SK170-BL」と、オペアンプ「JRC 2068DD」を使用したもので、回路的には必要最小限という感じです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

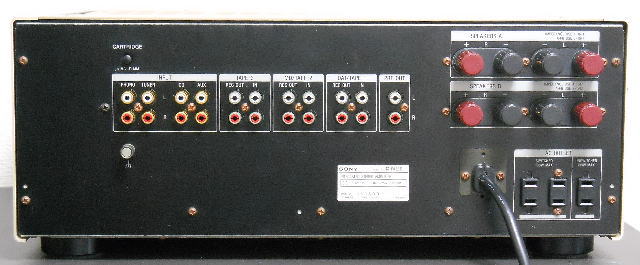

| (入出力端子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| リアパネルの入出力端子で金メッキになっているのは、PHONOとCD、TUNER、AUXだけです。 TAPEは3系統ありTAPE-1がDATと共用、TAPE-2がMDと共用という印字になっています。他にプリアウト端子があります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上:CDP-XA3ES(1994年) 下:TA-FA5ES(1994年) |

SONY TA-FA5ESのスペック

| 定格出力 | 110W+110W (4Ω) 90W+90W (6Ω) 80W+80W (8Ω) |

| 高調波歪率 | 0.008% (8Ω 10W) |

| 混変調ひずみ率 | 0.008% (8Ω) |

| 周波数特性 | 2Hz〜100kHz (+0 -3dB) |

| S/N比 | 105dB (CD、TUNER、AUX、TAPE) 87dB (PHONO MM) 68dB (PHONO MC) |

| ダンピング ファクター |

100 (8Ω) |

| 消費電力 | 225W |

| サイズ | 幅430×高さ175×奥行450mm |

| 重量 | 17.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |