|

||

| TOP > 使っているオーディオ > アンプ > ONKYO A-917 |

|

ONKYO Integra A-917 |

| 1990年 定価85,000円 |

| ONKYOのIntegra A-917は1990年に発売されたプリメインアンプです。輸出仕様はA-807でコンデンサのスペックや、トランジスタの変更がされています。 1986年からスタートしたアンプの「798戦争」は、最初は出力などのスペック重視の感もありましたが、激しい競争によりパーツのグレードもかなり上がることになります。 またこれに伴い価格も少しずつ上昇していきました。そして1990年代に入ると消耗戦から脱落するメーカーも多くなっていきます。 ライバル機はSONY TA-F333ESL、SANSUI AU-α607DR、marantz PM-88SE。 →1990年の8~9万円クラスアンプの比較 1980年代のONKYOのアンプはというと「光駆動」や「スーパーチャージャー」など毎年のように新しい回路を採用し、どちらかというとアイデア勝負という印象もありました。A-917は1990年代のIntegraのイメージを確立するために作られたアンプで、音質的にも大きく改善されヒット商品となりました。とはいえ「お約束」ということでカレント・ドライブ・アンプという新しい回路も投入されています。→ONKYOのアンプの年表 A-917の目玉は「スーパー・カレント・アンプ」。これはA-817XGから引き継いだBI-MOSドライブとカレント・ドライブ・アンプ(直流増幅アンプ)を合体させたものです。 BI-MOSドライブはMOS FETとバイポーラ・トランジスタを組み合わせた回路で、小信号時にはまずMOS FETが立ち上がり、その後にバイポーラ・トランジスタが立ち上がるというもので、クロスオーバー領域で直線に近い特性を得ることができます。 カレント・ドライブ・アンプは、出力段の前で「電圧→電流」変換を行い、出力段は電流を増幅させるのみという仕組みで、トランジスタの発熱に影響されず、安定した電流増幅ができるというものです。 電源トランスには従来のEIトランスより、リーケージ・フラックスを30分の1に低減したONKYO独自のLASERトランスを採用しています。 音楽信号をトーンコントロールやフィルター回路を通さずに、ダイレクトにパワーアンプへ送り込むソース・ダイレクトスイッチを採用。ボリュームはダイキャストケースのディテント型となっています。 また電源やボリューム、インプットセレクターを操作できるリモコンを標準装備しています。 (音質について) 音は刺激的な部分が少なく、ややマイルド寄り。それでも低音は締まっており適度なパワー感もあります。 このクラスのアンプのダンピングファクターは普通、100前後ですが、A-917は150(8Ω)もあり、それが効いているのかもしれません。 解像度や透明感は優秀でAU-α707XRと比べても遜色ないくらい。少音量でも解像度や透明感があるので、深夜に音楽を聞く際にも助かります。 レンジや音場、細部の表現などはA-917を聴いているだけなら、さほど気になりませんが、クラッシックとジャズを上級機(当時の15~17万円クラス)と比べると、かなり差を感じるかと思います。 かといって、決して音が悪いという訳ではありません。逆に上級機はクラッシック向けの音になりすぎていて、このクラスの方がボーカルやフュージョン、ロックには向いていたりします。そういう意味ではオールラウンドに使えるアンプだと思います。 今から25年も前のアンプですが、S/N比など音質に関わるスペックは最新のDCD-1650REやPM14S-1とほとんど変わりません。また出力帯域幅(パワーバンドウィズス)や周波数特性は2Hz~100kHzまであり、ハイレゾ対応機器をつなげても全く問題ありません。(今、A-917が発売されれば日本オーディオ協会の「ハイレゾ認定」がとれます) |

||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | ||||||||||||||||||||||||

| A-917のフロントパネルはセンターの大きなメインボリュームが印象的なデザイン。A-817に比べるとプッシュボタン方式のセレクタが無くなり、全体でもツマミやボタンを減ったためシンプルなイメージになっています。 カラーはシルバーとブラックの2色がありました。 ホリュームのノブはムクではないので重さは60gです。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

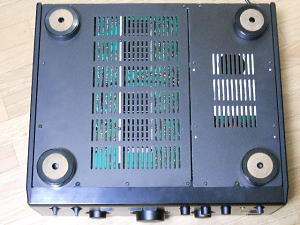

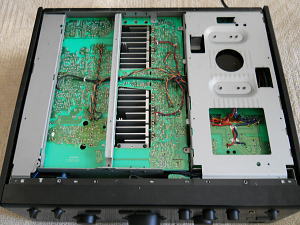

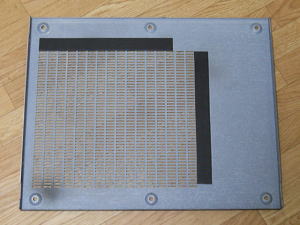

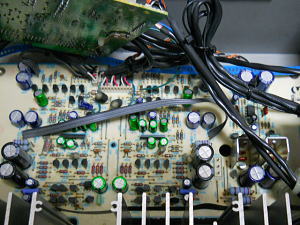

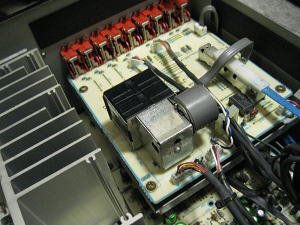

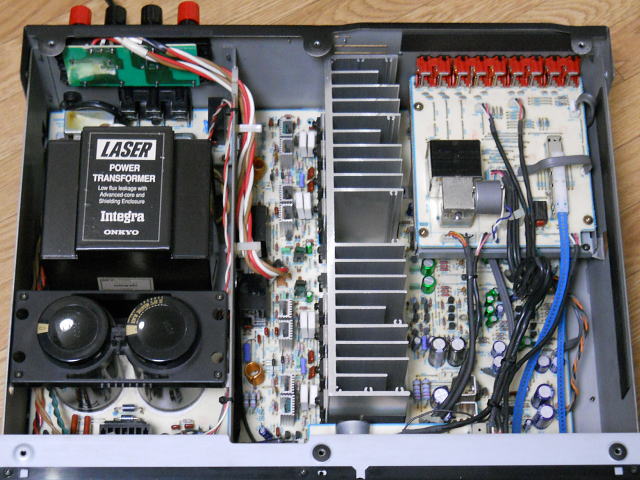

| (シャーシ・内部について) | ||||||||||||||||||||||||

| シャーシはカタログでは「2BOX・2分割ボトムシャーシ」ということになっていますが、正確にはフロント・リヤ・サイドパネルをフレームとし、底部の4本のビームで補強する構造となっています。 これはSONYがカセットデッキやCDプレーヤーで得意にしていた、FB(フレーム・ビーム)シャーシそのものです。FBシャーシをSONYがアンプで採用するのは、1995年のTA-F7ESやTA-F5ESが最初だと思いますので、アンプに関してはONKYOの方が少し早かったという事になります。 シャーシはとても頑丈なもので、A-817時代の「Xスタビライザー」「ヘキサバランスベース」といった「重量稼ぎ」と違って、真面目に正攻法で作られています。電源トランスはビームに固定された鋼板に、ヒートシンクや基盤もビームに取り付けられています。 底板は2分割構造で重さは590gと350g。1mm厚の鋼板で厚みはありませんが振動を抑える塩ビコーティングが施されています。インシュレーターは大型の樹脂製(1個30g)で接地面にはコルクが貼られています。天板も1mm厚の鋼板で重さは1.1kg。フロントパネルはアルミ製で2mm厚。リアパネルの内側、入出力端子の部分には防振材が取り付けられています。 サイドパネルは鋼板と高強度で内部損失もあるBMC(バルク・モールディング・コンパウンド)の2重構造。BMCのパネルは1枚530gで、フレームの一部としてシャーシの強度を上げるのに一役かっています。 このパネルはマランツPM-80のダイキャスト製のサイドパネルから、ヒントをもらったような感じですが、実はSONYのアンプ、TA-F333やTA-F555シリーズに、使われている「ジブラルタルシャーシ」もBMCなのです。つまりシャーシ部分は構造やBMCなど、かなりSONYの影響を受けている見ることもできます。 内部は左側に電源部、中央にパワー部(ドライバー、出力段)、右側はプリ部とプリドライバー段などで、1階部分がプリドライバー回路やフォノイコライザー回路。2階部分がセレクタ回路となっています。 電源トランスはリーケージ・フラックスが少ない「LASERトランス」ですが、パワー部への干渉を防ぐためにシールド板が設置されています。このシールド板もフロントやリアパネルと結合されており、シャーシの強度の向上に役立っています。 またプリ部とパワー部の間には、ヒートシンクを配置し、こちらも干渉を減らすという構造になっています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

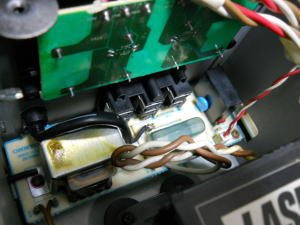

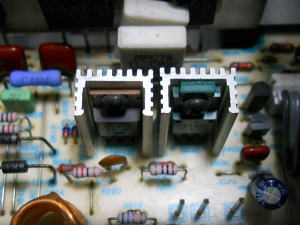

| (電源部) | ||||||||||||||||||||||||

| 電源トランスはONKYO独自の「LASERトランス」で、従来のEIトランスに比べてリーケージ・フラックス(漏れ磁束)を1/30と大幅に低減しています。 LASERトランスの特徴は、コアの外周部の幅を広くとることで電気抵抗を減らし、コアの周囲を珪素鋼板(電磁鋼板)※で覆うことで、シールドを強化して磁束漏れを防いでいることです。前モデルのA-817XGに搭載されたLASERトランスは、リーケージ・フラックスが1/20ということでしたので、かなり改善されています。 2次側の巻線はパワー部、プロテクター回路とに独立しており干渉を防いでいます。またノイズの発生源となるリモコン用のマイコンや、表示ランプ用にはサブ・トランスを搭載して電源を供給することで、メイントランスへのノイズの影響を防いでいます。 このLASERトランスは振動吸収用のゴム製インシュレーターを介して、シャーシに取り付けられています。 平滑コンデンサはニチコン製のネガティブブラック 63V・15000μFが2本。基板にしっかりと固定されており、上部も振動防止用のプレートで固定されています。 使われているヒューズは7A/125V。 ※電磁鋼板の種類には、方向性電磁鋼板と無方向性電磁鋼板があります。方向性電磁鋼板は鋼板の一方向のみに磁化特性が出るように加工された鋼板です。 たぶんLASERトランスでは、この性質を利用して磁束をブロックするというよりも、磁束の流れを回路のほうに向かないようにして、シールド効果を得ているのではないかと思います。 方向性電磁鋼板の種類には「オリエントコアアイビー・レーザー」というものがあり、このあたりが「LASERトランス」の名前の由来となっているのかもしれません。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

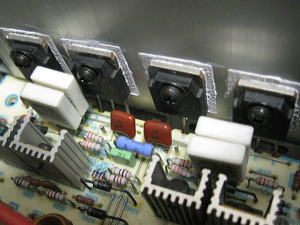

| (パワー部) | ||||||||||||||||||||||||

| 全段プッシュプルで、ドライバー段のバイポーラトランジスタとMOS FETを使用した「BI-MOSドライブ」と、電流増幅型アンプである「カレント・ドライブ・アンプ」を組み合わせており、「スーパー・カレント・アンプ」と名付けられていました。 パワー部の構成は初段の差動増幅段、プリドライバー、Bi-MOSドライブ、カレント・ドライブ・アンプと基本的には上級機のA-919と同じです。基板やパーツの配置はツインモノ構成ではありませが、回路は左右対称のレイアウトとなっています。 差動増幅段は前モデル(A-817XD、A-817XG)では、光起電力素子を使った光ドライブアンプでしたが、A-917では通常の回路に戻されています。オペアンプはJRC製「4565D」。差動増幅・プリドライバー部のコンデンサはニチコン製でMUSE、VR、VXなどが使われています。 スーパー・カレント・アンプでは、ドライバー段で電圧/電流変換を行っています。出力段で変換するのに比べて、パワートランジスタによる発熱による影響されず、安定した動作を可能としています。 実際にはドライバー段でも増幅行う訳ですが、バイポーラトランジスタもMOS FETも、素子ひとつひとつに独立したヒートシンクを付けて、キチンと放熱を行い動作させています。 終段はサンケンの2SA1491と2SC3855を、使ったパラレル・プッシュプルとなっています。 スピーカー用のリレーは松下製のJC2aD-DC12Vです。 ONKYOのアンプというと、特徴的な形状のヒートシンクが多いですが、A-917のヒートシンクはシンプルな形状です。ベースが5.2mm厚でフィンは20枚で厚さは2mm~1.8mm。振動を抑えるためのテープが貼られています。 ともかく、ドライバー段と出力段は狭いスペースにたくさんのパーツが押し込まれています。これに比べればPMA-2000REなど、現在の15万~20万円クラスのアンプの基板は「スカスカ」です。 出力段のUHC MOS(といっても普通の高耐圧型のMOS FETで価格は300円ぐらい)が片チャンネルに2個。ドライバー段のトランジスタもA-917よりも少ないので、コスト的にはA-917の半分かそれ以下だと思います。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (プリ部・フォノイコライザー) | ||||||||||||||||||||||||

| フロントパネルの入力セレクタの後ろに、プロテクト回路とリモコン制御用マイコン、入力セレクタ用のスイッチが載った基盤があります。 フォノイコライザーはMMとMCの切り替えができるだけの物で、回路基板はフォノ入力端子のすぐ後ろにあり、JRC製のオペアンプ「4560DX」を使用した簡易なイコライザー回路です。 もっとも当時はCDの全盛期で、レコードはもうすぐ淘汰されるだろうという見方でしたから、簡易なのはしょうがありません。 とはいっても回路の内容は、現在発売されている単体のフォノイコライザー、オーディオテクニカ AT-PEQ20(25,000円)とほぼ同程度。コンデンサなどのパーツはA-917の方が良いものを使用しています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (トラブルについて) | ||||||||||||||||||||||||

| A-917やA-917Fのトラブルの代表が、電動のインプットセレクタが、カチカチと音をたてながら、勝手に動いてしまうというものです。 これはONKYO製品だけではなく、DENONのPMA-2000系列でも発生しているトラブルです。 A-907のセレクタ本体とモーターは、入出力端子のそばにあるのですが、どうもホコリに弱いようで、基板のまわりのクリーニングをしただけで症状はかなり軽くなり、セレクタのカバーを開けて、中のロータリースイッチ(ロータリエンコーダ)に、接点復活材を吹きかけてクリーニングしたところ解消しました。 またフロントパネルの後ろにあるセレクタスイッチ(リモート側のロータリースイッチ)の接点を、クリーニングして解消した事例もあります。そのため原因箇所は複数にわたるようです。 (原因について) フロントパネルのインプットセレクタのツマミを回転させると、フロント側のスイッチ(ロータリエンコーダ)に電流が流れ、マイコンに信号が入力されます。マイコンは入出力端子側にある、セレクタスイッチ本体を動かすモーターに、回転の命令を出して入力の切り替えを行います。 これはインクリメンタル形という動作です。 セレクタスイッチ本体のロータリースイッチには、オーディオの入力信号を切り替える接点と、セレクタの位置(CDプレーヤー、チューナーなど)が、どこなのかという信号を、マイコンに返す接点があります。 このセレクタの位置の接点が汚れて接触不良を起こすと、マイコンに位置の情報が戻らないため、マイコンは切り替えが終わっていないと判断します。そのため1個前のポジションに戻してから、リトライに行きますが、また接触不良のため、その繰り返しになります。 マイコンはリモート側のスイッチの位置と、セレクタ本体のスイッチの位置が、合っているかを確認しており、それが違うと何回もリトライする仕様のようです。このためリモート側のスイッチの接点が汚れていても、位置の情報がわからないため、上記のようにリトライを起こしているのだと思います。 (対策について) セレクタ本体のカバーを開けて、中のロータリースイッチに、接点復活材を吹きかけます。それでもダメな場合は、このロータリースイッチの接点がまだ汚れているか、フロント側のロータリースイッチの接点が汚れているかです。 どちらも取り外して分解のうえクリーニングが必要となります。 結果としてA-917Rからはリモコンをやめて電動セレクタを廃止。このためインプットセレクタのツマミを、ソースダイレクトのあった場所に移動。ジョイントを介して手動でセレクタを動かしています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (入出力端子・リモコン) | ||||||||||||||||||||||||

| 入出力端子はCD・PHONO・TUNERにAUXが2系統、TAPE(PLAY・REC)が2系統とDAT(PLAY・REC)という構成。金メッキされているのはCD・PHONO・DATのみ。 スピーカー端子は上級機のA-919は1系統のみでしたが、A-917は2系統あります。コンセントは3口あります。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| リモコンで出来るのは電源のON・OFFと外部入力のセレクト、ボリュームのアップ・ダウンとミューティングのみ。型番はRC-188A。 | ||||||||||||||||||||||||

|

ONKYO Integra A-917のスペック

| 定格出力 | 100W+100W (6Ω) 80W+80W (8Ω) |

| ダイナミックパワー | 150W+150W (6Ω) |

| 高調波歪率 | 0.0015% (CD 10W出力時、8Ω) 0.003% (PHONO MM) 0.015% (PHONO MC) |

| 混変調ひずみ率 | 0.004% |

| 周波数特性 | 2Hz~100kHz(+0 -0.3dB) CD他 2Hz~20kHz(±0.2dB) PHONO |

| パワーバンド ウィズス |

5Hz~100kHz |

| S/N比 | 107dB (CD、TUNER、AUX) 94dB (PHONO MM) 75dB (PHONO MC) |

| ダンピング ファクター |

150(8Ω) |

| 消費電力 | 190W |

| サイズ | 幅455×高さ170×奥行430mm |

| 重量 | 17.0kg (実測重量 17.3kg) |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |