|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > SL-PS700 |

|

Panasonic SL-PS700 |

| 1991年 定価39,800円 |

| パナソニックのSL-PS700は1991年1月に発売されたCDプレーヤーです。前年の1990年の秋から雑誌では取り上げられており、1990年のFMファンの「ダイナミック大賞

部門賞」やステレオ誌の「特選」など雑誌での評価が高いプレーヤーでした。発売後もユーザーの評判は高く人気商品となったモデルです。 SL-PS700で驚いたのがダイナミック大賞の受賞です。1990年はバブルの末期ということで、SONYのCDP-X555ES(89,800円)・333ES(59,800円)やPioneer PD-T07(150,000円)、YAMAHA CDX-1050(89,800円)、DENON DCD-1650/G(89,800円)、Victor XL-Z505(59,800円)などの強力な物量投入プレーヤーがたくさん発売されました。それらの上級機を押しのけて、あの長岡鉄男が中味スカスカのSL-PS700を選んだのはともかく意外でした。 シャーシの底板は鋼板とBMCによる2重底のTNRC(パナソニック・ノンレゾナンス・コンパウンド)を採用。メカのベースは樹脂製ですが「398」としては十分にしっかりしたものになっており、フローティングなどキチンとした防振対策を行っています。 サーボ回路はデジタルサーボとなり、安定した読みとりと音質の向上を実現しています。低価格モデルながら高速アクセスが可能なリニアモーターを搭載。またトレイの開閉には新開発のスイングアーム方式を採用し、少しゆっくり気味の高級感ある動作で音も静かになりました。 D/Aコンバーターは松下電器(現パナソニック)とNTTが、共同開発した1bitDACのMASH(multi-stage noise shaping)を搭載しています。 MASHは16bitの信号(データ)をノイズシェーピング回路で、オーバーサンプリングしながらデータをビット圧縮して1bitに変換。 PWM(Pulse Width Modulation)回路で、波形に対応した幅を持つパルスに置き換え、これを4つのDACでD/A変換し、ゼロクロス歪や非直線歪がない信号を再現しています。 (音質について) 基本的にはSL-PS70の改良機ですが、聴き比べると2段階ぐらいレベルアップした感じの洗練された音になっています。まさに後継機というより上級機という感じ。 音は少し明るめですがしっとりさもある落ち着いたサウンドです。柔らかさがあり従来のエントリーモデルのような軽さや痩せた音、行き過ぎたメリハリが目立つ音とは違います。解像度や透明感、音の広がりや奥行きは1990年の6万クラスにも勝てるぐらい良いです。 音を柔らかい方向に振ることでジャズやクラシックにもうまく対応しており、「398」でもそこそこクラシックが聴けます。ちなみに後に発売されるSL-PS840(1982年)、SL-PS860(1983年)はさらに柔らかい方向に進んでいきます。 またボーカル帯域を持ち上げているので、ロックやJPOPなども十分に楽しめ、ソフトさは女性ボーカルにも活きてきます。 2000年代に発売された、24bit・DACのエントリーモデル・YAMAHA CDX-497と聞き比べても、明らかにSL-PS700の圧勝です。解像度が少しCDX-497に負けるくらいですが、高音の伸びやツヤ、中低音の輪郭、音場などCDX-497ではSL-PS700にまったく歯が立ちません。 エントリーモデルということで付属の電源コードは安物(細いメガネ型コネクタの着脱式)なので、良い物に換えてやると音はぐ〜んと向上します。 何分にも「398」という価格なので高いケーブルは敬遠したくなるかもしれませんが、市販品であれば5000円クラス以上のケーブルが欲しいところ。 とはいえメガネケーブルの市販品は数が少ないので、ケーブルを自作するのも良いと思います。 ウチではプラグに良い物を使うと結局コストが高くなるので、そこは抑えてケーブルだけキチンとしたもの(といっても1m・400円ぐらいのフジクラCV-Sで十分かと)を使ったものを自作してみました。 コストは合計で2000円ぐらいですが、それでも付属コードとは段違いに音が良くなります。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルは前モデルのSL-PS70のデザインを踏襲しています。選曲ボタンが20キーから10キーに減らされ、トレイの開閉ボタンなどの位置が変更となっています。 操作はリモコンが基本と割り切ったのか曲のスキップボタンがないなど、ちょっと使い憎いです。右下の「ファクションマネージャー」ボタンを押してから、「SERCH」キーを押すとスキップやリピートなどのいろいろな機能が表示されるので、そこでF1〜F5のボタンを押すとそのボタンに機能を割り付けることができます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、音質は良くありません。 | |||||||||||||||

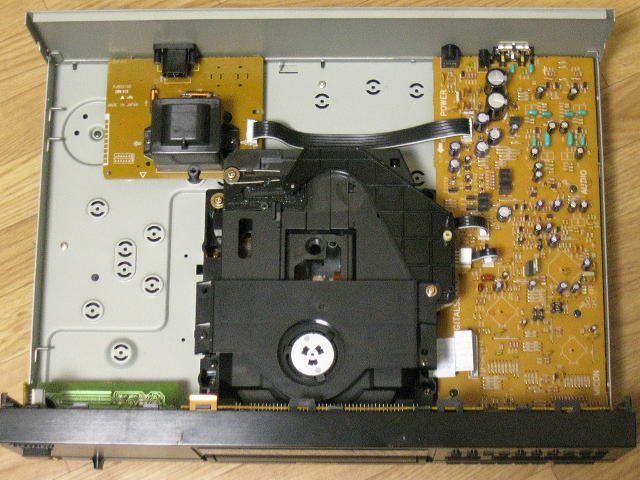

| (シャーシ・内部について) | |||||||||||||||

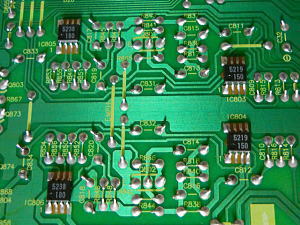

| シャーシのボトムはTNRC(テクニクス・ノンレゾナンス・コンパウンド)と呼ばれるもので、SL-P70のものを改良しているようです。鋼板とBMCによる2重底(BMCの部分の中味は空洞)で、他の機種と共用するために、いくつもの取付穴が開いています。天板には制振材が貼られています。 底板の鋼板の厚さは1.1mm。天板は0.9mmです。 内部は中央にピックアップ・ドライブメカがあり、この下にデジタルサーボの回路があります。左奥には電源トランス。右側の基板は前がシステムコントロール用の回路、奥は左側が電源回路で右側がオーディオ回路となっています。DACなどのチップ類は裏面に装着されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源回路のトランスは松下製で小さいながらもケース付き。「398」モデルということで電源回路はシンプルです。 それでも先代のSL-PS70と比べるとレギュレーターの数を増やして、電源の安定化やノイズの減少をはかっているようです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||

| サーボ回路はデジタルサーボで、ピックアップ・ドライブメカの下に基板があります。デジタルサーボ用の「MN6650」、サーボアンプ「AN8800SCE2」、アクチュエーター用のドライバー「AN8377N」などのLSIによってコンパクトな回路となっています。 当時の松下製のデジタルサーボはなかなか優秀で、それまでSONY製のサーボチップを使っていたDENONが、松下製に切り換えたりしています。 信号処理回路とシステムコントロール回路はメイン基板側にあります。CIRC復調や誤り訂正を行うシグナルプロセッサ「MM6626」と、システムコントロール用のマイコン「MN1554PKK6」などがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (オーディオ回路) | |||||||||||||||

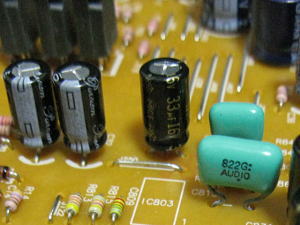

| オーディオ回路のD/Aコンバーターは松下製のMASH「MN6474」という1bitDACです。 1bitDACは16bitのCDの音楽信号を、一旦1bitに再量子化(変換)してから、D/A変換するというものです。 MN6474の内部には4つのDACがあり、ダイナミックレンジやS/N比を改善するために、3次・768倍というノイズシェイパーを搭載しています。 同時期のYAMAHAやパイオニア、フィリップスなどの1bitDACよりも強力なノイズシェイピング能力を持っていました。またデジタルフィルターも内蔵しています。 MN6474はSL-PS70に搭載された「MN6472」の改良型とも言えるDACですが、デジタルフィルターはMN6472の8倍オーバーサンプリングから、4倍オーバーサンプリングに落とされており、FIRフィルターの次数も1つ少ない2次になっています。 当時はDACのノイズシェイパーの次数とオーバーサンプリング周波数について、各社ともに試行錯誤をしていた時期ですので、もしかすると前段のデジタルフィルターのオーバーサンプリングを落としたら、音質的にうまく「ハマった」のかもしれません。 MASHなど各社の1bitDACに使われている中核となる技術は、ΔΣ変調(ノイズシェーピング)です。1990年代後半になると、マルチビットDACがゼロクロス歪の出ない機構を搭載した後は、1bitDACはビット圧縮(再量子化)時に大量のノイズが出ることを攻撃され、衰退してしまいます。 ところが2000年代になるとその性能が見直され、現在は多くのDACが24bitや32bitのΔΣ変調を採用しています。 また最近はハイレゾブームとなり、DSD音源(1bit)が優れた音質から注目を集めたことにより、SONYの最新のネットワークプレーヤーでは、16bitや24bitの音楽信号を先に1bit信号(DSD)に変換してからD/A変換を行うという、かっての1bitDACと同じ方法も採用されています。 DACの後ろの回路は差動合成、ローパスフィルター、ラインアンプ、ミューティング回路を通って出力されます。 ラインアンプにはテクニクス/パナソニック独自のclassAA回路を採用しています。 classAA回路は電圧の制御と電流の供給を別々のアンプに分担させることで、音質に悪さをする負荷変動による影響は、電流供給のアンプが「吸収」してしまいます。このため電圧の増幅するAクラスアンプは、音楽信号の増幅のみに専念できるという優れものでした。 使われているオペアンプは、差動合成とローパスフィルターに三菱製の「M5219FP」、classAA用のラインアンプには「M5238FP」を使用。ヘッドフォン用に三菱製の「M5218AL」が使われています。 電解コンデンサは松下製の「Pureism」などオーディオ用がたくさん使われています。 ※Wikiの「デジタル-アナログ変換回路」の項目では、オーディオ機器のDACについて「2010年以降は普及価格帯の製品に搭載されるDACはデルタシグマ型1bitDACがほぼ全てを占めている。」となっていますが、これは全くのデタラメでオーディオメーカーのサイトやDACメーカーのサイトを見ればわかりますが、実際には24bitまたは32bitのデルタシグマ型のDACです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

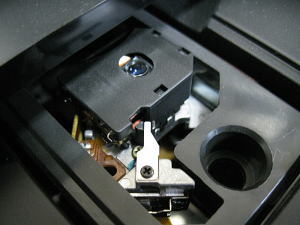

| ピックアップ・ドライブメカは「398」にも関わらず、リニアモーターを使用しており高速アクセスが可能です。 ピックアップは自社製の「SOAD70A」でダイキャスト製のパーツに固定。このピックアップやモーターの取付部は樹脂製ですが、肉厚があり下手な鉄製より強度があるものです。これをスプリングと粘弾性材でフローティングし、外部からの振動の影響を受けにくくしています。 トレイの開閉はスイングアームメカで、少ない部品でもスームスで静かな開閉ができるようになっています。 トレイはさほど肉厚は無いですが、強度を持たせる形状と金属パイプ2本を使った補強により、現在の18万円クラスのCDプレーヤーのトレイよりも、たわみが少なくしっかりとしています。 (メカのメンテナンス・修理) トレイが開閉しない場合はゴムベルトの劣化や破断が原因です。開閉用のゴムベルトは、トレイをオープン状態にすれば、簡単に交換できます。サイズは4.5cmぐらいのものが使われています。 ディスクが読みとれない原因としては、サーボ回路のコンデンサの不良の確率が高く、コンデンサの交換で復活したという事例が、ネットでも多く紹介されています。 また1980年代のCDプレーヤーと同様に、サーボ回路などの調整ボリュームで直る場合もあります。 SL-PS700はデジタルサーボのため、サーボ調整用のボリュームは、フオーカス・バランスだけしかありません。 これを調整してもダメな場合は、ピックアップのレーザー出力(ピックアップの、斜め前に付いている小さなマイナスネジ)を調整することになります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子とリモコン) | |||||||||||||||

| リアパネルのデジタル出力端子は光学1系統、アナログ出力は固定1系統で、他にシンクロエディット端子があります。 リモコンは大型で型番はRAK-SL511W。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 上:SL-PS700(1991年) 下:SL-P990 (1987年) |

Panasonic SL-PS700のスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz ±0.3dB |

| 全高調波歪率 | 0.0028% |

| ダイナミック レンジ |

98dB以上 |

| S/N比 | 114dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

110dB以上 |

| 消費電力 | 13W |

| サイズ | 幅430×高さ130×奥行333mm |

| 重量 | 5.6kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |