|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > PD-T07 |

|

Pioneer PD-T07 |

| 1990年 定価15,0000円 |

| パイオニアのPD-T07は、1990年11月に発売されたCDプレーヤーで、弟分のPD-T05(80,000円)とともに、世界初となるCDターンテーブル方式のプレーヤーです。 CDターンテーブル方式では、レコードプレーヤーと同じようにディスクをターンテーブルで下から全面的に保持するため、CDでも発生するディスクのソリや外部からの振動によって発生するディスク自体の不要振動を抑える事ができます。 また、ターンテーブルの慣性モーメントが、従来のCDプレーヤーより約3倍もあるため、負荷変動に強く安定性の高い回転ができます。 このようにディスクの振動や面ブレ、安定した回転などにより、ピックアッブ゜の読みとり精度が向上し、サーボによる電圧の変動やノイズ、ジッターを低減させることができる画期的な機構でした。 パイオニアのCDターンテーブル方式への意気込みは大変なもので、1990年代にはこれを搭載したモデルがたくさん発売されました。→CDターンテーブル方式の搭載モデル D/Aコンバーターにはフィリップス製のビットストリームDAC。デジタルフィルターは8倍オーバーサンプリングを搭載。電源回路やオーディオ回路のコンデンサーには銅箔によるカバーやテープが取り付けられ、電源系のコードにはアルミ箔が捲かれるなど、入念なノイズ対策を行っています。 シャーシもアルミ押し出し材や銅メッキなどを使用。パイオニア独自のハニカムシャーシやハニカムインシュレーターとあわせてキチンとしたノイズ、振動対策が行われています。 またキーを押した時だけ、マイコンが動作する「クリーンマイコン」を採用して、デジタルノイズを低減しています。 さらにディスプレイの消灯スイッチを使用すれば、さらにデジタルノイズを低減できます。 実はPD-T07と弟分のPD-T05はメカや回路は共通で、違うのは基板やコンデンサのグレード、アルミパネル、シャシーの銅メッキ、コンデンサの銅箔のカバーやテープ、配線のアルミシールド、オーディオ回路のヒートシンクのメッキ、DACのカバー、バランス出力などです。 上記の内容の差だけで価格が、7万円も違うのかと思うのは当然ですが、このシャーシや回路、コストのかかるCDターンテーブルメカの搭載など、PD-T07は他社のモデルと比べても15万円は安いぐらいです。 PD-T05の8万円という値付けは、後継機のPD-T06が12万円という価格になったことからもわかるとおり、CDターンテーブル方式を売り込むための、戦略的なものだったと言えます。 パイオニアのCDターンテーブル方式は、TEAC/エソテリックのVRDS(上面ターンテーブル方式)とともに、メカの機構によりCDプレーヤーの、音質のキモとなるサーボ回路からの、ノイズの発生を抑える仕組みです。 いくらデジタル・サーボが進化しようとも、デイスク自体の振動を低下させない限り、内部のデジタル・ノイズの根本的な解決にはなりません。そういう意味でターンテーブル方式は現在でも、CDプレーヤーの重要な技術のひとつです。 現在はエソテリックのCDプレーヤーに、VRDSが搭載されているだけですが、パイオニアもCDターンテーブル方式を、復活させて欲しいものです。 実はPD-T07には、もうひとつのポイントがあります。それは銅メッキやアルミパネル、それに銅・アルミのテープなどを、使って回路やパーツをガードしていることです。 当時は磁気歪への対策が大きな目的でしたが、現在ではそれに加えて、高周波ノイズや電磁波へのガードとして働きます。 現在は携帯電話、Wi-Fi、電子レンジなど、いわゆる電磁波を発生させる物が普通に家庭内にあります。またパソコン、スマホ、冷蔵庫やエアコンのインバータ、テレビやACアダプタのスイッチング電源など、空気中に高周波ノイズ(電波)を、バラまく機器がたくさんあります。 オーディオ機器の回路はアンテナにもなるため、これらを受信してしまい、回路の中でノイズとなって音質に悪影響を与えます。 鋼板(鉄)製のケースもガード(シールド)となりますが、鉄よりも導電率の高い銅やアルミのほうが、ずっと効果は高くなります。 (音質について) 音はとても「なめらか」に出てきます。特に高音はギスギスしたところはなく、とても自然なかたちで良く出ています。レンジも広く、音場の広がり、奥行きとも申し分ありません。 パイオニアは翌年からCDプレーヤーに「レガートリンク・コンバージョン」を搭載しはじめますが、その宣伝文句が「なめらかで自然な音楽再生」でした。ただレガートリンクがより進化したPDR-D7やDV-S747Aを聴いても、音はここまで「なめらか」ではありません。 そう考えるとターンテーブルの効果が大きいのではと思います。(ちなみにPD-T07にレガートリンクが搭載されるのは1995年のPD-T07Sからです) またフィリップスのDACの効果も大きいかと思います。パイオニアがCDプレーヤーにフィリップスのDACを搭載したのは、このPD-T07とPD-T05、1987年のPD-8070ぐらいしかありません。自社の1bitDACができるまでの「つなぎ」だったのでしょうが、ターンテーブル方式との相性良さもあったのではないかと思います。 このフィリップスのDACによって、高音・中音のまとまりやバランスの良さが産みだされている感じです。松下の「MASH」やSONYの「パルスDAC」も優秀なDACですが、PD-T07に搭載されていたらこういう感じにまとめられたかどうかは疑問が残ります。ただ解像度は「MASH」や「パルスDAC」の搭載機のほうが良いと思います。 一番向いているのはクラシックですが、ジャズではスタジオ録音でも、すごくライブ感がでたりします。基本はパイオニアの明るめのサウンドですが、さほど気にする必要はないかもしれません。 ただこのクラスのCDプレーヤーなると、音がシビアになってくるのは間違いなく、機器の組み合わせや、スピーカーのセッティングにも留意する必要があります。 後継機はPD-T07A(定価18万円)で1991年9月に発売。DACを自社製の1bitDACである「ハイスピード・パルスフローD/Aコンバーター」に切り換えたため、オーディオ回路は全く新しいものとなりました。 また電源部の強化や振動を抑えるために、メカの上部にサイレントシャーシ、フロントパネルの横にアルミパネル・スタビライザーの装着が行われています。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| デザインはターンテーブルが搭載されている中央の大きなトレイが印象的です。 トレイの左側には電源、ディスプレィOFF、出力切替のボタンがあります。右側はトレイの開閉とCD再生のためのボタンがあります。プログラムプレイの設定はリモコンからのみ可能です。 ヘッドフォン端子は装備されていません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、音質は良くありません。 | |||||||||||||||

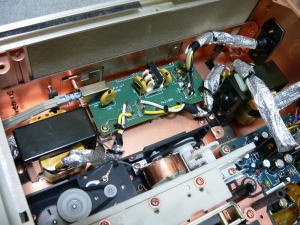

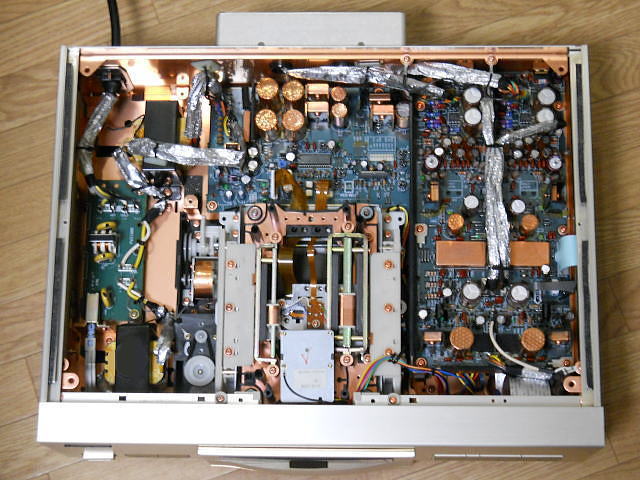

| (シャーシ・内部について) | |||||||||||||||

| シャーシはフロント、トップ、サイドにアルミパネルを使用。リアパネルは鋼板とアルミの2重構造。要所にクッション材を貼りパネル自体やパネル間の振動の伝達を抑えています。 鋼板製の底板とリアパネルには銅メッキがされ、磁気歪を低減。この底板は多層構造ハニカムシャーシで、内部損失が大きく防振効果に優れたBMCと鋼板、クッション材を重ね合わせた構造になっています。 アルミパネルを多用しているので重量は11.5kgと軽いですが、しっかりとしたシャーシーです。現在のSACDプレーヤーで、このレベルのシャーシーを持っているのは30万円以上の機種だけです。 インシュレーターは「ハニカムインシュレーター」で中央部にもインシュレーターを設置して、センターメカを支えるとともに制振性と重量バランスをとっています。 内部は左側に電源トランス。中央はメカと奥に電源回路とサーボ回路。右側は2階建てになっており、下にサーボとシステムコントロールの回路、上がオーディオの回路となっています。基板はシールデッドPCB基板がメインで、オーディオ回路の最終部にガラスエポキシ基板が使われています。 ともかく内部はすごいです。普段は目にしない場所ですが、これぞ「所有する喜び」を感じてしまいます。 俗に「ハイエンド」と呼ばれるアキュフェーズのDP-900/DC-901やDP-720でも、配線にアルミのシールドを捲いたり、パーツに銅箔カバーを付けるなどという、手間のかかることはしていません(カタログに内部写真があります)。 ちなみにメカの部分は、ハイエンドといっても現在は部品調達の問題で、昔に比べるとチープなメカしか使えないので、PD-T07にはとてもかないません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源回路はノイズや相互干渉を防ぐために4パート・11レギュレーターの独立電源となっています。 電源トランスはデジタル用とアナログ用に2つのトランスを装備。オーディオ回路用のトランスはバイファイラ巻となっています。 オーディオ回路の電源は、ディスクリート構成のプッシュプル電源とし、左右独立DACにあわせて電源も左右独立としています。サーボドライブ電源はターンテーブル用とサーボメカ用の電源を分離させ、モーターやアクチュエーターの動作による影響を抑えています。 コンデンサはひとつひとつに銅箔のカバーが取り付けられたりテープが巻かており、配線にもアルミ材によるシールドが巻かれ、入念なノイズ対策が施されています。レギュレータの放熱板もキチンと銅メッキされています。 電源トランスから発生するリーケージフラックス(磁束漏れ)に対しては、高級機ではトランスにカバーを付けるのが一般的ですが、それでも磁束漏れを100%抑えることはできません。 それならばと「逆転の発想」で影響を受ける側のパーツにカバーを付けたのが、PD-T07のすごいところ。この方法のメリットは磁気歪みだけでなく、デジタル回路で発生する輻射ノイズの干渉防止にもなります。 一石二鳥を狙ったと言えば簡単ですが、手作業が多く大量生産には向かない手法です。それでも手間(コスト)よりも、音質優先のポリシーが認められていた時代だからこそ出来たことです。 電源コードはプラグからサーボ系、アナログ系に芯線を分けた直径8ミリのOFC・4芯コード。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (デジタル回路 サーボ・信号処理) | |||||||||||||||

| サーボ回路はアナログサーボですが、当時のデジタルサーボは現在のように完成度の高いものではありません。逆にアナログサーボはかなり熟成されたものになっていました。 PD-T07の回路は自社はもちろん、他社のCDプレーヤーよりもサーボの調整用ボリュームが多いです。これは工場の製造段階で、かなり細かくサーボの調整をして出荷していたことを意味します。 サーボの調整は読み取りよりも音質メインで最適化しているため、現在のエントリーモデルに搭載されているような、下手なデジタル・サーボよりも、音質面の能力は高いと思います。 信号処理回路ではSONY製の「CXA1081A」が使用されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||

| オーディオ回路は先に発売されたPD-2000LTDでは、20bitD/Aコンバーターの「1チップ・リアル20ビット・デュアルバランスドDAC」を搭載していましたが、PD-T07ではフィリップス製のビットストリームDAC「SAA7350GP」を採用しています。 このDACは左右独立の2つのノイズシェーパーと、4つのD/A変換部を持っています。ノイズシェイパーは3次・384倍(ステレオサウンドの「マランツのすべて」で2次となっているのは間違い)で、D/A変換部はパルスの密度により、波形を生成するPDM(Pulse Density Modulation)方式を採用しています。 SAA7350は後にTDA1547(DAC7)と、組み合わせて使うことで有名となりますが、最初からTDA1547と組み合わせることを、前提にした設計がされていました。 ただTDA1547の登場は1991年のLHH700からなので、PD-T07には間に合いませんでした。後継機のPD-T07Aからは自社製の1bitDACを搭載したため、パイオニアのターンテーブル式プレーヤーでは、PD-T07とPD-T05だけが、フィリップス製のDACを使用しています。 1bitDACはクロックのジッターに影響されるため、PD-T07では16.93MHzという低いシステムクロックを採用し、ジッターの影響を抑えています。 デジタルフィルターは、8倍オーバーサンプリングのNPC製の「SM5840AP」。オーディオ回路の出力部はA級動作のFETバッファーアンプとなっています。 使われているオペアンプは「RC5532DD」です。 回路にある小さな電解コンデンサや、スチロールコンデンサにも、1本1本キチンと銅箔のテープが巻かれており、主要な信号ライン、電源ラインのケーブルにはアルミテープを巻き、ノイズ対策が行われています。 バランス出力回路はリアパネルのボックスの中にあります。オーディオ回路の出力段(アンバランス)から、シールド線で引き込まれ位相反転をしています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

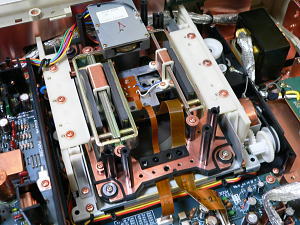

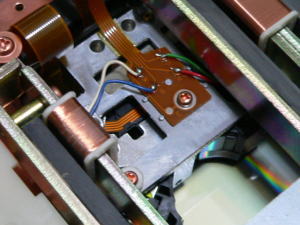

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| PioneerのCDターンテーブル方式では、ピックアップとスピンドル・モーターがトレイの上側に取り付けられています。 このためCDはトレイに裏返して載せます。トレイが収納されると、ピックアップとスピンドル・モーターがあるメカ部分が下がり、ディスクを押さえつけターンテーブルを回転させて、再生が開始するという仕組みになっています。 このメカは金属製のしっかりとしたもので、少しの改良が施されながらPD-T07A、PD-T09、PD-T06、PD-T07Sと使用されていきます。 ただコストがかかるため、上級モデルにしか使用されずPD-T04、PD-T03、PD-HS7などでは、樹脂を多用した廉価版のメカが使われています。 ピックアップは自社開発の、「クリーンレーザーピックアップ」シリーズのPWY-1004を搭載。ピックアップのスライド機構は、リニアモーターのためアクセスは高速です。 スピンドル・モーターはφ4.5mmの極太シャフトで、トルクが通常の4倍もある大型のブラシレスホールモーターです。 メカベースは「ラミサートメカベース」と呼ばれるもので、鋼板を2枚重ね合わせて、特殊樹脂でモールディングしています。 このメカシャーシは特殊ゴムとスプリングを使ったコアキシャル・サスペンションによって、メカベースからフローティングされています。 またトレイのターンテーブルのベース部分も、コアキシャル・サスペンションによるフローティング構造となっています。 ターンテーブルのシートは音質比較の結果、低反発ゴムが採用されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子とリモコン) | |||||||||||||||

| 出力端子はアナログがバランスとアンバラス・固定(RCA端子)の2系統。デジタルは光と同軸の2系統です。 リモコンの型番はCU-P0043。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 1990年に発売されたPD-T07(上)とPD-2000LTD(下) |

Pioneer PD-T07のスペック

| 形式 | CDターンテーブル方式 |

| D/Aコンバータ | 1bit Philips SAA7350GP x2 |

| デジタルフィルター | 8倍オーバーサンプリング NPC SM5840AP |

| サーボ回路 | アナログサーボ |

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz |

| 高調波歪率 | 0.0015%以下 |

| ダイナミック レンジ |

99dB以上 |

| S/N比 | 115dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

110dB以上 |

| 消費電力 | 22W |

| サイズ | 幅420×高さ140×奥行365mm |

| 重量 | 11.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |