|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > PD-2000LTD |

|

Pioneer PD-2000LTD |

| 1990年 定価95,000円 |

| パイオニアのPD-2000LTDは、1990年5月に発売されたCDプレーヤーで、名前の通りPD-2000のリミテッド・バージョンとして、3000台限定で生産・販売されたモデルです。 ライバル機はDENON DCD-1650、marantz CD-80、Nakamichi CD Player2、NEC CD-10、SANSUI CD-α717D Extra、SONY CDP-X555ES、YAMAHA CDX-1050など。 パイオニアは以前にも、PD-7030のリミテッド・バージョン(PD-7030LTD 69,800円)を発売しましたが、こちらは生産台数が1万台もあり、ちょっと限定モデルとはいえないものでした。 PD-2000LTDのベースとなったPD-2000は、PD-8070の後継機として1988年に発売されました。 カタログでは「CDダイレクト・コンストラクション」や「リアル18bitD/Aコンバーター」(搭載されているのはバーブラウン PCM58P)などと、さも新開発やオリジナルの機構が満載のように宣伝文句が書かれていますが、実際には自社や他社で開発された技術を十分に煮詰め、集大成した堅実な作りとなっていました。 「CDダイレクトコンストラクション」はシンプル&ストレートを言い換えた言葉で、CDプレーヤーでもごく初期のモデルから採用されている技術です。 本当に特徴的だったのは、今では何も珍しくない「センタートレイ・センターメカ」のデザインです。当時センターメカを採用していたのは、SONY CDP-R1やREBOX B226などの高級機で数もわずかでした。 これをパイオニアはほとんどアピールしませんでしたが、翌年の1989年になると多くの機種が採用します。特に宣伝のうまいパナソニックは、SL-PS70のセンターメカのデザインを積極的にPRし、MASHの搭載とあわせて大ヒットとなりました。 そのPD-2000に、20bitDACやセラミックシャフト・スピンドルモーターを搭載し、銅箔巻きコンデンサーや配線のアルミシールドなど、手間がかかるグレードアップを施した物がPD-2000LTDです。 パイオニアならではのハニカムシャーシに、アルミトップやサイドウッドを取り付けた高剛性のボディを採用。8倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターと、ゼロクロス歪対策をした20bitDACを搭載しています。 またシャーシの銅メッキ、銅箔巻きのコンデンサ、アルミシールドの配線など、徹底したノイズ・歪み対策も行われています。 ディスク・スタビライザーやマルチレゾナンス・アブソーバーなどメカニズムまわりの振動対策も充実していました。 PD-2000LTDが登場したのはバブルが弾ける直前。95,000円という価格ながら下の写真を見ればわかるように内部は全く手抜きがありません。 当時の9〜10万円クラスのCDプレーヤーは、物価の上昇などにより現在の18〜20万円クラスにあたります。 でもSACDの機能を除けば、PD-2000LTDのほうが内容的にはずっと上で、下手なハイエンドよりも出来が良いです。 ましてや、現在はどのメーカーも銅箔巻きやアルミのシールドなど、手間のかかることはやっていませんし、リニアモーター採用のメカもありません。 ちなみにPD-2000LTDは限定3000台といいながらも、ちゃんとPD-73という輸出仕様もあります。こちらのカラーはブラックで、コンデンサに銅箔は巻かれていますが、配線のアルミシールドはありません。 |

|||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||

| 音質は太くて重心が低いのが特徴。広がりや奥行きも素晴らしく、さらにボーカルはグッと前に出てきます。 けっしてジャズ向きのキャラではないのですが、それを忘れさせるくらいライブ感があります。解像度は現在の24bitや32bitDACの搭載機と比べると物足りないという感じです。 中低音重視の明るいサウンドですが、ロック、ジャズ、クラシックのジャンルに関係なしに楽しめると思います。高い次元にまとめられたオールラウンダーです。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| リミテッドモデルということで、フロントパネルはPD-2000のブラックから淡いゴールドに変更。 ダイレクト選曲用のボタンが省略され、サイドウッドが取り付けられました。どちらかというとPD-5000に似た外観となっています。 パネルにあるのは必要最低限の操作ボタンで、プログラム機能などはリモコンを使用して行います。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

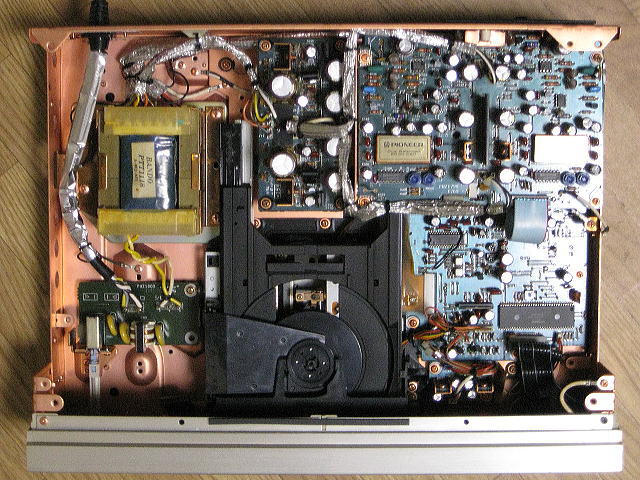

| (シャーシ・内部について) | |||||||||||||||

| シャーシは磁気歪を低減するために銅メッキがされています。フロントパネルは4mm厚。 天板はアルミトップ。底板はPD-5000などに採用されたハイブリッド・ハニカムシャーシで、銅メッキの上に極細パイルを静電植毛して微細振動も抑えています。 またインシュレーターもハニカムとなっています。 内部は左側に電源トランス。中央にメカと電源回路、右側は1階部分がデジタル回路、2階部分がオーディオの回路となっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源トランスはバンドー製。ラミネートコアの大きなトランスで、シャーシからフローティングされています。トランスは1つですが4独立巻線になっており、電圧の平衡度やノイズ対策のためにバイファイラ・ツイスト巻きを採用しています。電源コードは直径8ミリのOFC4芯コード。 電解コンデンサはオーディオ・グレードを使用。ひとつひとつにノイズ対策の銅箔が巻かており、配線にもアルミ材によるシールドが巻かれています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

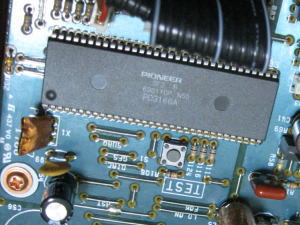

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||

| サーボや信号処理回路はSONY製のチップで構成されています。サーボ制御は「CXA1082」(アナログサーボ)、RFアンプは「CXA1081S」。EFM復調やエラー訂正などの信号処理回路は「CXD1135」です。 システムコントロール用のマイコンはPioneer 「PD3166」です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||

| 当時、MASHなど1bitDACの搭載機のカタログでは、マルチビットDACのゼロクロス歪みが問題点として、よく取り上げられていました。 この対策として開発されたのが、2つの20bitDACを1チップ化した「1チップ・リアル20ビット・デュアルバランスドDAC」です。 といっても、シールドの中に入っているのは実はバーブラウンの20bitDAC「PCM63P」です。 このDACは内部に2つのDACを持っており、 信号をシフトレジスタで波形の+と−領域に分けた後に、それぞれを専用のDACでD/A変換してゼロクロス歪みを発生させないというもで、TechnicsのSL-P990やSL-P999に搭載された「4DACシステム」、DENONのDCD-1650GLなどに搭載された「ラムダプロセッサ」と同じ動作をしています。 また出力は電圧変動などによる影響の少なく、音質的にも優れた電流出力となっています。 PCM63PはこのPD-2000LTDやROTEL RCD971(98,000円)、RCD991(148,000円)を除くと、国内ではROTEL RHCD-10(380,000円)やESOTERIC D-30(350,000円)、ACCUPHASE DC-91(800,000円)など、当時の高級機にしか採用されていません。音は良いもののコストが高かったり、使い方が難しかったのかもしれません。 パイオニアはこの後、PD-T07/PD-T05にはフィリップス製の1bitDACを採用。翌年のPD-T09やPD-T07Aには、自社開発の1bitDACを搭載と1bitDAC化を進めます。 このためPD-2000LTDは、エントリーモデルを除けば、バブル期最後のマルチビットDAC搭載機となりました。 デジタルフィルターは20bit・8倍オーバーサンプリングのNPC製の「SM5803AP」です。 リニアフェーズFIR型のフィルターで、FIRフィルタは153次+29次+17次の3段構成。 25bitのアキュムレーター(累算器)と20bit x22bitのMuitiplier(乗算器)の他、ノイズシェイパー、デジタルアッテネーター、ソフトミュートなどを搭載しています。 リップル特性±0.00005dB以内、阻止帯域の減衰量110dB以上という能力を持っています。 DACが電流出力のため、後ろにはI/V変換回路が必要となります。ここもゲインが発生するため、音質に影響を与えますが、多くのメーカーはオペアンプによる簡易な回路となっています。 PD-2000/PD-2000LTDでは、Aクラス動作のプッシュプルFETバッファアンプを、このI/V変換回路とラインアウトアンプに採用し、音質の悪化を防ぐとともに、ディスクのサーボ発生による電圧変動時にも、負荷の影響を受けずに、安定した信号の伝送を行っています。 ローパスフィルターはオペアンプを使用したアクティブ型です。 オーディオ回路で使われているコンデンサは、銅箔スチロールコンデンサや、日本ケミコンのオーディオ用電解コンデンサが使われています。 オペアンプはI/V変換にJRC 5532、ローパスフィルターにはJRC 2068を使用しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカはサイドのチャッキング方式。クランプにはディスクスタビライザーを装着して、ディスクの振動を抑えて安定した読み取りを実現しています。 メカベースは剛性が高く内部損失があるFRPと鋼板を組み合わせたハイブリットタイプ。2種類の素材を使うことで振動係数を変え、外部からの振動を減衰しています。 ピックアップは自社開発の「クリーンレーザーピックアップ」のPWY-1006を搭載。スライド機構はリニアモーターで高速アクセスが可能です。スピンドルモーターには、高剛性かつ高精度のセラミックシャフトが採用されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子とリモコン) | |||||||||||||||

| 出力端子はアナログが固定の1系統。デジタルは光と同軸の2系統です。リモコンの型番はCU-P0023。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 上:PD-2000LTD(2000年) 下:PD-8070(1987年) |

Pioneer PD-2000LTDのスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz ±0.3dB |

| 全高調波歪率 | 0.0018%以下 |

| ダイナミックレンジ | 99dB以上 |

| S/N比 | 113dB以上 |

| サイズ | 幅459×高さ127×奥行324mm |

| 重量 | 9.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |