|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > DCD-1650GL |

|

DENON DCD-1650GL |

| 1991年 定価99,000円 |

| DENONのDCD-1650GLは、1991年9月に発売されたCDプレイヤーで、DCD-1650G(DCD-1650のゴールドモデル)を、ベースにして製作されたスペシャルリミテッドモデルです。海外仕様はDCD-2560GL。 発売から25年以上たった現在でも、とても人気があるモデルで、特にジャズファンからは高い評価を得ています。 長岡鉄男の「ダイナミック大賞」では、優秀機に選出されています。この1991年のCDプレーヤーはレベルが高く、YAMAHA GT-CD1、PHILIPS LHH700、ESOTERIC X-1s、Pioneer PD-T09など、いわば怪物級のプレーヤーが続々と発売されました。 同じ価格帯のライバル機は、SONY CDP-555ESA、Technics SL-P900、SANSUI CD-α717DRなど。 ベースとなったDCD-1650はDCD-1610、DCD-1630に続いて登場した物量機です。 DACはアナログ・デバイセズの、20bit・DAC「AD1862N」を使用した、4DAC構成です。チャンネルあたり2個のDACを使った差動構成で、ラムダS.L.Cによってゼロクロス歪みの発生を防いています。 「ラムダS.L.C」ではラムダプロセッサにより、テジタルパイアスをかけて、信号をプラス側とマイナス側の二つに分け、ゼロレベルをクロスしない状態でD/A変換して合成し、ゼロクロス歪を解消しています。 デジタルフィルターは8倍オーバーサンプリングを搭載しています。 電源部は前モデルのDCD-1630Gから強化されています。大型トランスや大容量の平滑コンデンサにより、安定した電源を供給しています。 シャーシの底板は2重構造。トップカバーは現在は高級機でしか見られなくなった、アルミ押し出し材によるアルミトップです。 機能としてはランダムプレイや最大20曲のプログラムプレイが可能。テープの録音・編集用の機能として、レベルの調整に便利なピークサーチ。オートエディット、オートスペース、フェードイン、フェードアウトなどの機能を搭載しています。 またデジタルピッチコマンダーにより、CDの再生スピードを±12.0%まで調整できます。 DCD-1650GLのDCD-1650/1650Gからの変更点は、DACの「AD1862N」は特別選別品(AD1862N-Zバージョン)を搭載。 コンデンサや抵抗、基板の材質のグレードアップ。バランス出力端子の装備載。 そして インシュレーターは焼結合金製です。サイドウッドも専用の物が装備されています。重量は1.2kgほど増加しています。 (音質について) 現在のSACDプレーヤーと比べると「アナログ的」で、「表現力」が豊かで「芳醇」な音です。 現在の物で使われている「PCM1795」などの32bit・DACは、確かにハイスピードでワイドレンジ、解像度も優秀です。ただ、これらが尖がりすぎてしまうと、単音ばかりが強調されすぎて、オーデイオ的には良くても、音楽性はかえって悪くなることもあります。 オーディオメーカーも、それはわかっていて、DACの後ろの回路のゲインやパーツを変えることで、何とかそっちの方向に持っていっている感じです。 それに比べてDCD-1650GLは、そういうものがナチュラルに出てきます。じゃ音はフラットとかまったりした傾向なのかというと、そんなことはなく、アタック部分などは目が覚めるような音も出てきます。 とりわけDCD-1650GLが優れているのが「音の表情」と「空気感」。スタジオ録音のものでも、奏者の姿が見えてきます。 DACの「AD1862N」は、それほど有名なDACではありませんが、当時のマルチビットDACの良さを十分に発揮しており、まさに「いい仕事してますねぇ」という感じがします。 ジャンルとしては、一番良いのはジャズ。1650シリーズの最終型DCD-1650REと比べると、1650GLのほうが「月とスッポン」ぐらいに良いです。ただフュージョンなどでは、DCD-1650ARのほうが向いていると思います。 クラシックはソースとの相性が出る部分はありますが、なかなか良いです。 ロックやJPOPは、曲によってはハマる物もありますが、あまり期待しないほうが良いと思います。 注意しなくてはならないのは電源ケーブルの極性。極性が合っていないと、音質がかなり悪くなります。 電源ケーブルには極性表示が付いていますが、これが意外とあてにならないことは、長岡鉄男のダイナミックテストなどで何回となく指摘されています。極性表示を信じないでコンセントの左右を変えて、ヒアリングすれば簡単にわかります。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||||||||

| デザインは前モデルのDCD-1630Gと変わりません。カラーの正式名は「グレースゴールド」で、これとRが付いたサイドウッドの組み合わせが、とても美しいです。 現在のDENONのSACDプレーヤーと比べると、細かい所まで良く練られており、所有欲を満足させてくれるデザインです。 操作ボタンは電源、開閉、プレイ、ストップ、ポース、スキップなどで、その他のボタンは、シーリングパネル(トラップドア)の中に収めています。 ディスプレーの明度は4段階の調整ができます。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (シャーシ・内部について) | |||||||||||||||||||||||||||

| 手で持つと実感しますが、DCD-1650REよりもガッチリとした造りです。 DCD-1650REは単に鋼板を重ねて重さを稼いでいるだけですが、DCD-1650Gは質の良い制振鋼板をシャーシに使い、内部にビーム(梁)という補強材を入れることで、シャーシの剛性を稼いでいます。 ビームは3ヶ所(底板側中央に1ヶ所、天板側両端に2ヶ所)です。 天板はアルミ押し出し材を使用したアルミトップです。アルミは内部損失がありますが、軽量ゆえに振動しやすい面もあります。 DCD-1650GLではパネルを2枚に分けて、部分的に凹凸を付けることで、振動係数を変えてあり、片方のパネルに振動が伝わっても、隣のパネルには振動が伝わりにくいように設計されています。 インシュレーターは金ピカですが、焼結合金製でアルミのカバーが巻かれています。接地面には硬質ゴムが貼られています。 内部は左側にメカとデジタル/オーディオ独立の電源トランス、そして電源回路。右側がサーボ・信号処理などのデジタル回路。オーディオ回路が一番奥という配置です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||||||||||||||

| 電源トランスは回路に影響を与える磁束漏れを防ぐため、シールドケースに入っています。カバーの大きさからすると、かなりの容量がありそうです。 回路は独立電源でレギュレータはJRCの79M12A、79M05A、7812Aなど。電解コンデンサはELNAのシルミック 50V・2200μFなどを使用されています。 すごいのはオーディオ回路用の電源部で、こちらにもシルミックがたくさん使われています。 電源の供給力と安定度ともに余裕度が高く、急激な電圧変動などが発生しても、安定したD/A変換やI/V変換、ライン出力が可能となっています。 電源コードはキャブタイヤで極性表示付です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

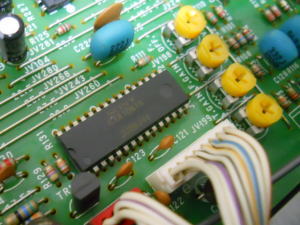

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||||||||||||||

| 1991年頃になるとデジタルサーボが普及しますが、DCD-1650GLはアナログサーボを搭載しています。 サーボ回路ではサーボの量を大きくすると、ディスクを読み取りエラーは少なくなりますが、ノイズや電源変動が大きくなり、かえって音質が悪化するという問題があります。 当時のデジタルサーボは、まだ未完成な部分も多く、サーボ量と音質のバランスがうまく取れない物もありました。 その点、アナログサーボは熟成されており、音質を確保するには賢明な選択ともいえます。 サーボ制御用のICはSONY製の「CXA1372S」。RFアンプは「CXA1081S」。サーボ調整用のボリュームはトラッキング・オフセット、トラッキング・ゲイン、フォーカス・ゲイン、フォーカス・オフセット。 他にはDENONのマークがついたマイコン「M50959-404SP」(三菱電機製?)などがあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||||||||||||||

| DCD-1650GLのDACは、アナログ・デバイセズの20bit・DAC「AD1862N」の、特別選別品(Zバージョン)を使用した、4DAC構成です。 当時の技術では、マルチビットDACの製造は難しい部分が多く、加工精度にバラツキが発生していました。 そこでメーカーはDACの選別を行い、ランク付けをして出荷するようになります。オーディオメーカー側も、高級機には選別品を搭載するようになり、オーディオメーカーも、それをセールスポイントにするようになりました。 AD1862N以外では、フィリップのTD1541やバーブラウンのPCM56などの選別品が有名です。 AD1862NはR2Rラダー方式のD/Aコンバータで、内部には20ビット入力ラッチ、シリアル-パラレル入力レジスタ、デジタルオフセット回路などがあり、電流出力になっています。 ノイズ低減技術によってS/N比は120dBを達成しており、現在の高級機で使われる32bit・DACとほとんど同じレベルです。 DCD-1650GLでは片チャンネルあたり、2個のDACを使用して「ラムダS.L.C」(詳しくは下記参照)回路を構成し、ゼロクロス歪の発生を防いでいます。また差動回路とすることで、ノイズの影響も低減しています。 デジタルフィルターは、20bit・8倍オーバーサンプリングNPC「SM5841AP」を搭載しています。 ローパスフィルターはオペアンプを使用した、GIC(generalized impedance converter:汎用インピーダンス変換器)フィルターを採用しています。 オペアンプはI/V変換やローパスフィルターなどに、NEC製の「C4570C」が使われています。 電解コンデンサには「シルミック」、他にスチロールコンデンサなども使用されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| (ラムダS.L.C) | |||||||||||||||||||||||||||

| 「ラムダS.L.C」のDENON独自の回路で、当時のマルチビットDACで問題となっていた、ゼロクロス歪(クロスオーバー歪みやスイッチング歪みとも呼ばれます)を、排除するというものです。 ラムダ(LAMBDA)は、LADDER-FORM MULTIPLE BIAS D/Aの略で、S.L.C.は(スーパーリニアコンバータ)の略です。 CDの中に入っている音楽信号は、「0」「1」のデジタル信号になっていますが、D/A変換の際にプラスとマイナスが、交互に繰り返す交流の波形に戻さないといけません。 当時のマルチビットDACでは、D/A変換で信号がプラスとマイナスの間にあるゼロレベルとクロスする際に、歪が大きくなる欠点がありました。これがゼロクロス歪と呼ばれるものです。 以前の「スーパーリニアコンバータ」では、変換誤差検出訂正回路で補正用の信号を作り、それをD/A変換の終わったアナログ信号に加えて、歪を消すという方式で、いわば後付けの仕組みでした。 「ラムダS.L.C」では、ラムダプロセッサー(TI製のCF37606N)で、バイアスをかけて、信号をチャンネル別にプラス側とマイナス側の、二つの信号に分けます。 この信号はゼロレベルとクロスしない信号のため、それぞれをD/A変換すれば、ゼロクロス歪は発生しません。 またラムダプロセッサーでは、片方の出力を8fs(サンプリング周波数)の、半周期(ナイキスト周波数)遅れさせて合成するることで、等価的には16fsの動作を実現しています。これにより不要ノイズをより高域ヘシフトしています。 変換が終わったプラスとマイナスのアナログ信号を合成すれば、元の波形を持った信号に戻ります。 この仕組みは、TechnicsのSL-P990(1987年)が搭載した「4DACプロセッサ」と同じです。(DENONがパクったのかどうかは不明) ただ、オーディオ全体から見ると、AB級アンプのパワートランジスタを2個使用して、+側と-側を別々に増幅して合成。その際にバイアスをかけて、クロスオーバー歪をなくす。という仕組みと同じです。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||||||||||||||

| メカはチャッキングアーム式です。 メカの下には鋼板の補強板が貼ってあります。メカベースは樹脂製ですが、しっかりとしたもので、振動係数を変えるために採用したものだと思います。 ピックアップやスピンドルモーターが、取り付けられているメカシャーシは厚めの鋼板製。外部からの振動を吸収するためにフローティグされています。 現在のSACDプレーヤーのメカでは、メカシャーシの部分がペラペラの板のため、モーターの振動がピックアップに伝わってしまいます。 それをどうにか緩和しようと、メカベースを強固にしたり、メカの回りにケースを付けて振動を減らす努力がされています。ただし、これはあくまで対処療法でしかありません。 ピックアップはSONY製のKSS-150Aです。ロットによってKSS-210Aも使用されたみたいです。ピックアップのスライド機構は、ラック&ピニオン式です。 ディスクトレイは、スウェード調の特殊塗装がほどこされています。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (出力端子・リモコン) | |||||||||||||||||||||||||||

| 出力端子はアナログが固定と可変の2系統と、バランス出力があります。デジタル出力は光の1系統となっています。 専用リモコンの型番はRC-240です。 アナログの可変出力の調整はリモコンからしか出来ません。RC-240でなくても、RC-202など同時期の可変出力の調整ボリュームが付いた、CDプレーヤー用のリモコンで調整が可能です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| リアパネル |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| リモコン RC-240 |

DENON DCD-1650GLのスペック

| 周波数特性 | 2Hz~20kHz |

| 高調波歪率 | 0.0018% |

| ダイナミック レンジ |

100dB |

| S/N比 | 115dB |

| チャンネル セパレーション |

110dB |

| 消費電力 | 19W |

| サイズ | 幅470×高さ122×奥行360mm |

| 重量 | 12.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |