|

||

| �s�n�o �� �g������I�[�f�B�I �� �J�Z�b�g�f�b�L �� TEAC V-770 |

|

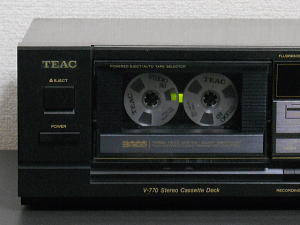

TEAC V-770 |

| �@�@�@�@�@�@�P�X�W�U�N�@�艿�U�X,�W�O�O�~ |

| TEAC V-770�͂P�X�W�U�N�P�O���ɔ������ꂽ�R�w�b�h�E�R���[�^�[�̃J�Z�b�g�f�b�L�ł��BV-750�i1985�N�E74,800�~�j�̌�p�@�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���f���ŁA�C�O�d�l��V-770�̓t�����g�p�l���̃f�U�C����ς���Marantz

SD-55�Ƃ��āAOEM����������Ă��܂����B ���C�o���@��AKAI GX-R60EX�ADENON DR-M25HX�AKENWOOD KX-880D�APioneer T-7050R�ASONY TC-R502�AVictor TD-V66�AYAMAHA K-650�Ȃǂł��B ���j�ł͑�P�����E���Ƒ�Q�����E���̊Ԃ��u��Ԋ��v�ƌĂт܂����A�P�X�W�O�N��̃J�Z�b�g�f�b�L�ł��A�P�X�W�S�N�`�W�U�N�̏H�܂ł͐�Ԋ��̂悤�Ȃ��̂ł����B �P�X�V�W�N�̔N���AVictor�����^���Ή��̐V����i�J�Z�b�g�f�b�L�j�uKD-A5�v�uKD-A6�v�uKD-A8�v�����āA��P�U���ɏo�܂����B ����KD-A5��59,800�~�Ƃ������i�ɂ��ւ�炸�A�����@�����̂����e�������A��q�b�g�ƂȂ�܂����B����Ɋe���[�J�[���ĉ����āA�J�Z�b�g�f�b�L�̃��^�������i�݂܂��B ���̌�����y���f���ւ̃_�C���N�g�h���C�u��I�[�g���o�[�X�̓��ځB�����ăh���r�[C��h���r�[HX�A�A�����t�@�X�w�b�h�Ȃǂ̐V�Z�p�̓��ڂɂ���āA�J�Z�b�g�f�b�L������ȋ����ւƓ˓����܂��B ����ŁA�I�[�f�B�I���[�J�[�͉�H�̏W�ω��iIC���j��i�߂āA�R�X�g�_�E�����s���܂��B�W�ω��͉�H�̈��萫�̌����̏�̒ቺ�A�����ăR�X�g�_�E���Ƃ��������b�g������܂����A�Ȃ�ł�����ł�IC���Ƃ����悤�ɁA�g���������Ɖ����̒ቺ�������܂��B �܂��P�X�W�T�N�ɂ͎�����̃J�Z�b�g�e�[�v�ADAT�iDigital Audio Tape�j�̋K�i�����܂�A�e���[�J�[�͐��i�̊J�����X�^�[�g���܂��B���̂��ߏ]���̃J�Z�b�g�f�b�L�̊J���ɂ͗͂������Ă��܂��܂��B�����̈����v�f���o�Ă��܂����̂��A��Ԋ��ɔ������ꂽ���f���ł��B �Ƃ��낪�P�X�W�U�N�̔N����SONY�͍����@�̓��e��������A���ʃ��f����TC-K555ESX��TC-K333ESX��10���~��鉿�i�œ����B������@�Ɋe�Ђ͑�Q�����Ƃ�������u�o�u���̕��ʐ�v�ɓ˓����܂��B V-770�͂���u��Ԋ��v�̃��f���ł��BV-770�́u���蕨�v�͂R�w�b�h�E�R���[�^�[�Ƀh���r�[HX-PRO�ŁAV-750�������e���[�������ĉ��i��5,000�~�����Ȃ�܂����B �w�b�h�̓n�[�h�p�[�}���C�̃R���r�l�[�V�����w�b�h�ŁA�����w�b�h�̓_�u���M���b�v�t�F���C�g�ł��B���J�͂R���[�^�[�ŁA�L���v�X�^���ɂ͓d�q����T�[�{���[�^�[���g���Ă��܂��B �h���r�[HX-PRO�V�X�e���́A�^�����̃o�C�A�X�ʂ���͐M���̕ω��ɍ��킹�āA�����I�ɒ������邱�ƂŁA������̖O�a���������P���A�t���b�g�Ȏ��g�������Ă��܂��B ����Ƃ͕ʂɃe�[�v�̓����ɍ��킹�āA�o�C�A�X�̔��������ł���u�o�C�A�X�t�@�C���@�\�v�𓋍ڂ��Ă��܂��B �m�C�Y���_�N�V�����E�V�X�e���̓h���r�[B/C�^�C�v�𓋍ڂ��Ă��܂��B�e�[�v�|�W�����̓I�[�g�Z���N�^�[�ŁA�m�[�}���A�n�C�i�N���[���j�A���^���ɑΉ����Ă��܂��B ���̑��Ƀe�[�v����C�ӂ̋Ȃ��T�[�`���čĐ�����CDS�V�X�e����A�Đ����̋Ȃ���O��15�Ȃ��T�[�`�ł���CPS�V�X�e���A�C�ӂ�2�_�Ԃ��J��Ԃ��Đ�����u���b�N���s�[�g�@�\�A�I�[�g���b�N�~���[�g��MPX�t�B���^�[�𓋍ڂ��Ă��܂��B V-770�̊e��H��V-750�Ɣ�ׂ�ƃp�[�c���啝�ɑ����Ă��܂��B����V-750��74,800�~�Ƃ������i�ɂ�������炸�AIC���̈��e�������菉�����f�����݂̉�H�ł����B���̂��߃p�[�c���������Ƃ����Ă�V-770�̘^���E�Đ���H�́A1980�N�㏉���́u598�v���f������镔��������܂��B ���J�ƃw�b�h�͑O���f����V-750�̂��̂��A���̂܂����Ă��Ă��܂��B�n�[�h�p�[�}���C�̃w�b�h�́A�P�X�V�O�N��̃n�[�h�p�[�}���C�������������P����Ă��܂����A����TEAC�͂���ɍ����\��CA�i�R�o���g�E�A�����t�@�X�j�w�b�h�̓��ڂ�i�߂Ă���A���ł�V-770��艺�̃N���X�̃��f���ɂ��̗p���Ă��܂����B TEAC������͂܂����Ǝv�����̂��AV-770�̐�`���ł͂R�w�b�h�Ƃ��������ŁA�w�b�h�̍ގ��ɂ��Ă͌��y���܂���ł����B |

|||||||||||||||

| �i�����ɂ��āj | |||||||||||||||

| ���͏����𑜓x�������ł��B�ቹ�͏o��ق��Œ��܂���ǂ��ł����A�����͐L�т��s�����Ă���L�����ǂ�����܂���B��������͂R�w�b�h�E�R���[�^�[�̉��b�͂قƂ�NJ������܂���B�����o�u�����̂T���~�N���X�ł���AKAI GX-Z5000��Pioneer T-636�̉��ɂ������Ă��܂��B V-770�͂P�X�W�U�N�̔����̂��߁A�o�u�����̃��f���Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���g�͈ꐢ��O��R�X�g�̈����p�[�c���g���Ă���A���[�J�[�Ƃ��Ắu�ׂ���v���f����������������܂��A���[�U�[���炷��Ɓu�c�O�v�ȃf�b�L�ł��B |

|||||||||||||||

| �i�t�����g�p�l���j | |||||||||||||||

| �t�����g�p�l���͂��̎�����TEAC�炵���f�U�C���ł����A���ЂƔ�ׂ�Ƃǂ������������Ă��Ȃ����������܂��B ���C�A�E�g�͍����ɓd���{�^���A�J�Z�b�g�̃C�W�F�N�g�{�^���ƃJ�Z�b�g�z���_�[������܂��B �f�B�X�v���B�́uFL�}���`�t�@���N�V�����f�B�X�v���C�v�ƌĂ����̂ŁA���ԕ\���ƃv���O�����\�����\�ȓd�q�J�E���^�[�ƃs�[�N���x�����[�^�[������܂��B�����A���̃��x�����[�^�[�̓T�C�Y���������ɂ��ւ�炸�A+12dB�܂ŕ\���ł���悤�ɂ��Ă��邽�ߏ������ɂ����ł��B �f�B�X�v���B�̉��ɂ̓J�E���^�[�̃��[�h�ؑւƃ��Z�b�g�̃{�^���BCDS�ACPS�A�u���b�N���s�[�g�A�I�[�g���j�^�[�A�^�C�}�[�AMPX�t�B���^�[�A�h���r�[�̐�ւ��iOFF�AB�^�C�v�AC�^�C�v�j�Ƃ������{�^��������܂��B ��ԉ��ɂ͘^�����x���̃X���C�h�{�����[���iTEAC�̓��R�[�f�B���O�E�t�F�[�_�[�ƌĂ�ł��܂����j������܂��B �E�[�ɂ͊����߂��E������A�Đ��A�X�g�b�v�A�^���APAUSE�AREC�~���[�g�̑���{�^���B��ԉ��ɂ̓o�C�A�X�����̃{�����[���ƁA�w�b�h�t�H���[�q�Ƃ��̃{�����[��������܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�V���[�V�Ɠ����ɂ��āj | |||||||||||||||

| �V���[�V�͔����|���ł��B�T�C�h�p�l���͓Ɨ����Ă���A�R�̎��^�̃t���[����ɉ��H����Ă��܂��B�����̃A�b�v��_�������̂ł����A�l�W�̐����P�`�������߁A�t�����g��A�p�l���A��Ƃ̌������ア�Ƃ����c�O�ȃV���[�V�ł��B�r�̓C���V�����[�^�[�ł͂Ȃ��A�����ȃv�����ł��B �����͍��������J�Ɠd���g�����X�B�E���̃��C����Ղɂ͘^���ƍĐ���H�ɁA�d����H�ƃV�X�e���R���g���[����H������܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�d�����j | |||||||||||||||

| �d�����͂Ȃ��Ȃ����͂ŁA�����̂V���~���̃��f���Ɣ�ׂĂ�����肵�܂���B �d���g�����X�̗e�ʂ�24.4V�A21VA�ŁA�ʊ����ɂȂ��Ă��܂��B�����R���̂��߂ɁA���͂͋������̃J�o�[�B�㕔�Ɖ����ɂ�BMC�i�o���N�E���[���f�B���O�E�R���p�E���h�j�̃J�o�[���t���Ă��܂��B �T�C�h�p�l���Ɏ��t�����Ă���̂́A�g�����X�̐U�������J�ɓ`���̂������ł����炷���߂ł��B �d����H�͓Ɨ��d���ł��B�u���b�W�_�C�I�[�h�͐V�d���uS1WB S20 69 �v�ł��B �c�O�Ȃ̂́A�d���R���f���T�ɔėp�i�̓��{�P�~�R���uSME�v���g���Ă��邱�ƁB�[���d�����̗ǂ��I�[�f�B�I�p�R���f���T�ł���A���������d���̈���x�����߂��A�����ɍv���ł�����������܂���B �d���P�[�u���ׂ͍����s�R�[�h�ŁA�ɐ��\�����t���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

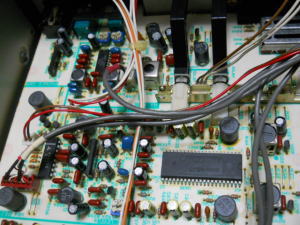

| �i�V�X�e���R���g���[���E�T�[�{��H�j | |||||||||||||||

| �V�X�e���R���g���[���p�̃}�C�R����TEAC�̃��S���t�����u5220806601�v�ł��B���̑��ɂ̓��[�����̃��[�^�[�h���C�o�[�uBA6209�v�Ȃǂ�����܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�w�b�h�E���J�j | |||||||||||||||

| �w�b�h�͘^���ƍĐ����n�[�h�p�[�}���C�̃R���r�l�[�V�����w�b�h�B�����w�b�h�̓_�u���M���b�v�t�F���C�g�ł��B �n�[�h�p�[�}���C�Ƃ����Ă��A�P�X�V�O�N��̒P�ɑϖ��Ր��������コ�����w�b�h�Ƃ͈Ⴂ�A�O�a�������x��c�������P���ꂽ�w�b�h�ɂȂ��Ă��܂��B ���J�́u�T�C�����g�E���J�j�Y���v�ƌĂ����̂ŁA�L���v�X�^���A���[���A���J�j�Y���ɐ�p�̃��[�^�[���g�p���邱�ƂŁA���肵�����s�ƍ쓮�������������Ă��܂��B ��^�̃t���C�z�C�[�����g�p���Ă���A���[�^�[�̓L���v�X�^���p��DC�T�[�{���[�^�[�B���[���ƃ��J�j�Y���p��DC���[�^�[�ł��B �J�Z�b�z���_�[�̊J�̓p���[���[�f�B���O�ł͂Ȃ��A�p���[�C�W�F�N�g�Ƃł���������̂ł��B�J�Z�b�g�z���_�[���J���鎞�́A���[�^�[�̗͂Ń��b�N���������A�o�l�̗͂Ńz���_�[���I�[�v�����܂��B�������z���_�[��߂鎞�͐l�͂ōs���܂��B ��_�̓��J���v���X�`�b�N���̃t�����g�p�l���Ɏ��t�����Ă��邱�Ƃł��B�����͍��ƈ���ăT�[�r�X�}���ɂ��K��C������ʓI�ŁA���ԂJ�̕����E�C�����ȒP�ɂ��邽�߂̐v���Ǝv���܂��B �J�Z�b�g�f�b�L�̃w�b�h�͈��肵���e�[�v�^�b�`���K�v�Ȃ��߁A�U���͂��@�x�ł��B���������J�̒��ɂ̓��[�^�[�Ƃ����U���̔�����������܂��B�����Ń��[�^�[�̐U����}���邽�߂ɁA���J�{�̂���������Ƃ����V���[�V�ɌŒ肵�Ă��K�v������܂��B V-770�̂悤�Ȏ��t�����@���ƁA�v���X�`�b�N�ɂ���������������̂ŁA�����͐U�����z���ł��܂����A���J�{�̂����[�^�[�̐U���ɂ䂷���Ă��܂��A���肵���w�b�h�^�b�`������Ȃ�܂��B���������̂R�w�b�h�E�R���[�^�[�̌��ʂ����ɔ��f����Ȃ��̂��A���̂�����ɖ�肪���邽�߂�������܂���B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�^���E����H�j | |||||||||||||||

| �^����H�ɂ̓h���r�[HX-PRO�V�X�e���𓋍ڂ��Ă���A�^�����̃o�C�A�X�ʂ���͐M���̕ω��ɍ��킹�āA�����I�ɒ������邱�ƂŁA������̖O�a���������P���A�t���b�g�Ȏ��g�������Ă��܂��B�h���r�[HX-PRO�p��IC��NEC���́u��PC1297CA�v�ł��B �m�C�Y���_�N�V�����̓h���r�[B��C�^�C�v�ŁAIC��SONY���́uSONY CX20187�v��^���p�ƍĐ��p�ɂ��ꂼ��Ɨ����ē��ڂ��Ă��܂��B �I�y�A���v�͘^�����ɎO�H�uM5218L�v�ƁA�Đ����ɎO�H�uM5520�v�B�d���R���f���T�͓��{�P�~�R�����̔ėp�i�uSME�v�ƁuLL�v���g�p����Ă��܂��B ���̑��ɏ������̃J�Z�b�g�f�b�L�p�E�����e�[�v�Z���N�^IC�uAN6256�v��AREC�~���[�g�Ɏg���O�H���̃e�[�v�v���O�����Z���N�^�uM51143AL�v�A�O�H���̃N���b�h�E�A�i���O�X�C�b�`�uM4066BP�v�Ȃǂ̃p�[�c������܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i���o�͒[�q�j | |||||||||||||||

| ���͒[�q�͂P�n���B�o�͒[�q���P�n���i�Œ�o�́j�ł��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 1984�N�@TEAC ���[���^�C�v �J�Z�b�g�e�[�v | |||||||||||||||

| ���[���������J�Z�b�g�́u�I�[�E�J�Z�v�ƁA����1984�N�ɔ������ꂽ�J�Z�b�g�e�[�v�ł��B �I�[�J�Z�͎��s�ɏI���܂������A������͑��Ђ̓��N���X�̃J�Z�b�g�������i�������ɂ��ւ�炸�A�I�[�v�����[���������ꂽ�f�U�C���̗ǂ�����q�b�g���i�ƂȂ�܂����B���̂��ߌ�ɑ��̃��[�J�[���瑽���̗ގ����i����������܂����B ���C���A�b�v�̓m�[�}���^�C�v�́uSOUND�v C-52��750�~�B�N�����^�C�v�́uCOBALT�vC-52��850�~�B���^���e�[�v�́uSTUDIO�v��C-60��1250�~�ȂǁB �g���Ă���e�[�v�͂�������}�N�Z�����ł��B�uSOUND�v�͂��Ԃ�uUD�v�Ɠ������̂ŁA�j���[�E�s�A�N���X�^���iPX�j�K���}�_���S�����̂��A�uCOBALT�v�́uXL�U�v�Ɠ����������q�G�s�^�L�V���������́B�uSTUDIO�v�́uMX�v�Ɠ����ŁA�����q�X�^�r���C�Y�h�E�s���A�iPS�j���^�������̂��g�p���Ă��܂��B �܂������x�̃p�[�c���g�p����HP�iHIGH PPRECISION�j���J�j�Y���ɂ��A���m�ȃw�b�h�^�b�`�ƈ��肵���e�[���s���������Ă��܂��B ���[���i�n�u�j�̓A���~-�}�O�l�V�E���������ŁA�J���[�̓V���o�[�A�S�[���h�A�u���b�N�̑��Ƀu���[�A�O���[���A�s���N�̃��^���b�N��A�~���[�{�E���Ȃǂ�����܂����B ���J�Z�b�g�e�[�v�̏��Ђɂ�1978�N�����ƂȂ��Ă�����̂�����܂����A�J�Z�b�g�e�[�v��ԗ����Ă���X�e���I�T�E���h�ʍ��̃J�^���O�u�b�N�ł�1984�N����̌f�ڂł��B���̎�����1984�N�ƂȂ��Ă���̂�1978�N�͊ԈႢ���Ǝv���܂��B �Ȃ�TEAC�͓��{����ɃA�����J�ŁA1982�N����uCDC�v�ƁuCRC�v�Ƃ����I�[�v�����[���^�C�v�̃J�Z�b�g�����Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| TEAC STUDIO |

TEAC V-770�̃X�y�b�N

| ���g������ | 20Hz�`21kHz �}3dB�i���^���e�[�v�j 20Hz�`20kHz �}3dB�i�N�����e�[�v�j 20Hz�`18kHz �}3dB�i�m�[�}���e�[�v�j |

| S/N�� | 60dB�iDolby �I�t�j 70dB�iDolby-B�j 80dB�iDolby-C�j |

| ���E�E�t���b�^�[ | 0.03���iWRMS�j �}0.06���iW.Peak�j |

| ����d�� | 17W |

| �O�`���@ | ��435X����120�~���s265mm |

| �d�� | 4.9kg |

| �s�n�o |

| �b�c�v���[���[ |

| �A���v |

| �X�s�[�J�[ |

| �J�Z�b�g�f�b�L |

| �`���[�i�[ |

| ���R�[�h�v���[���[ |

| PC�I�[�f�B�I |

| �P�[�u�� |

| �A�N�Z�T���[ |

| ���j�E�N�\ |

| ���낢��Ȃb�c |