|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > A&D GX-Z5000 |

|

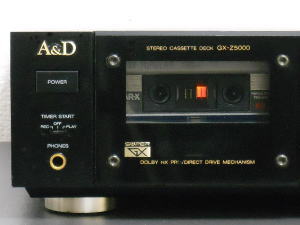

A&D GX-Z5000 |

| 1987年 定価64,800円 |

| A&D GX-Z5000は、1987年9月に発売された2ヘッド・3モーターのカセットデッキです。 アカイとダイヤトーンによる「A&D」ブランドの第1弾として、GX-Z9000(99,800円)、GX-Z7000(79,800円)とともに発売されました。 とはいえ海外では「AKAI」ブランドが浸透していたため、海外仕様はAKAI GX-52として販売されました。このGX-52にはシルバーのモデルもありました。 ライバル機はEXCELIA XK-005、KENWOOD KX-880HX、Pioneer T-616、TEAC V-670、Technics RS-B705、SONY TC-R502、Victor TD-R621、YAMAHA KX-R700など。 1986年の「ステレオサウンド」の記事によると、当時のAKAIの売上は国内よりも輸出がメインで、バブル前の円高のせいで経営的には苦しい状態になりました。また国内市場でも主力のカセットデッキが、資金と開発力のある大手メーカーに押されていたそうです。そのため製品のラインアップを普及機から中・高級機種をメインにシフトする方針になったと書かれています。 そして三菱電機と資本提携を行い、もともとAKAIで開発・生産が行われていたカセットデッキとCDプレーヤーは、AKAIとDIATONEの頭文字を取った「A&D」のブランド名で販売されることになります。しかし業績は改善せず1991年には提携を解消。オーディオから撤退となりました。 →A&Dカセットデッキの年表 GX-Z5000のメカは3モーターで、キャプスタンの駆動はFGサーボによるDD(ダイレクトドライブ)で、これによりワウフラッターは0.027%(W.R.M.S.)を達成しています。 ヘッドはコアの巻線にLC-OFCを使用したツインフィールド・スーパーGXヘッドです。GXとは「Glass&X'tal Ferrite」の略で、フェライトをAKAI独自の加工技術でクリスタルフェライト(単結晶フェライト)化したものを、コアにして全体を高硬度ガラスで固めたものです。 GXヘッドのメリットとしては、高域での電磁変換特性や動特性に優れているためロスが少なく、ワイドな周波数特性や低歪率を実現でき、さらに従来のフェライトヘッドよりも優れた耐久性を持っていました。※1 電源部は録音・再生回路へのノイズの干渉を防ぐために独立電源になっています。さらに内部のマイコンや外部の電源からの高周波ノイズを低減させるために、EMIフィルターを搭載しています。 オートテープセレクターを搭載しており、ノーマル、ハイ(クローム)、メタルに対応しています。 ノイズ・リダクションシステムはドルビーBとCタイプで、 録音時における高音域の特性を改善するために「ドルビーHX PRO」を搭載しています。またバイアスはマニュアルで±20%の範囲でコントロールできます。 面白いのは「スポットイレース」機能です。名前のとおり短い部分の消去用のシステムで、再生しながら消したい場所をメモリーボタンで範囲を指定して、「REC CANCEL」ボタンを押すと、その部分が消去できるというものです。最短消去時間が0.3秒という高精度なもので、エアチェック時にナレーションやCMが少しだけ入ってしまた場合や、録音の開始位置が少しズレて、以前に録音した音が少し残ってしまった場合などに威力を発揮しました。 その他の機能としては、前後16曲の飛び越し選曲が可能なIPSS、イントロスキャン、オートプレイ、オートミュートなどがあります。 1987年当時はスピーカーの「598戦争」、アンプでは「798戦争」、そしてCDプレーヤーでも「ハイビット競争」という物量争いが行われていた年です。カセットデッキも例外ではなく、物量が投入されました。 特にAKAIは経営的に追いつめられた状況で、何としてもヒット商品をつくらなければいけないということで、GX-Z5000もBSLモーターやオーディオ用コンデンサなど、このクラスでは贅沢ともいえるパーツが投入されています。 ※1 フェライトヘッドは1970年代初めに、クロームテープの登場に合わせて開発されたヘッドです。初期のフェライトヘッドは確かにパーマロイヘッドに比べれば、摩耗が少ないヘッドでしたが、実際には摩耗は起きました。 このころのヘッドの清掃には、クリーニングテープ(乾式)が使われることが多かったのですが、実際には「やすり」のようにヘッドを研磨するためのテープでした。また普通のカセットテープもリーダー部分に、このクリーニングテープが付いており、これもヘッドの摩耗を早める原因のひとつでした。 その後、フェライトヘッドは改良されて、磨耗に対しての耐久性はさらに向上します。1970年代後半からは磁束密度の高いセンダストを使用したヘッドが、1980年代になるとアモルファスヘッドが登場しますが、AKAIはフェライトにこだわりGXヘッドを改良しながら使い続けていきます。ちなみにアモルファスは硬度自体はフェライトより高いですが、磨耗はフェライトよりも劣ります。 |

|||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||

| 中級機ながらレンジが広く解像度もしっかりとしています。高音の伸びが良く音にキレがあります。やはりバブル期の「598」クラスのカセットデッキは優秀で、1980年代前期の「698」クラスのデッキの音を超えています。 同じバブル期のSONY TC-K555ESGやA&D GX-Z9100などと比べると、音の緻密さや繊細な部分、表現力などでは、どうしても差がでます。 サウンドとしては少しかためで、ジャズやロック向きのサウンド。ちょうど全盛期だった1980年代の洋楽を聴くのにも良いです。じゃクラシックが聴けないのかというと、そんなことはありません。このクラスのデッキとしては、バランス良く再生してくれると思います。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルのデザインは上級機のGX-Z7000、GX-Z9000とともに、AKAI GX-73/GX-93のデザインを踏襲したものです。 左側に電源とタイマーのスイッチ、ヘッドフォンジャック、カセッホルダー。中央部は上にディスプレィがあり、FL管によるピークレベルメーターや電子カウンター、各種インジケーターがあります。その下にはヘッドフォン、バイアス、録音バランス、録音レベルのボリュームがあります。 右側が操作ボタンのブロックで、上からIPSS、メモリ、再生、録音、巻き戻し、早送り、ポーズ、RECミュートなどがあります。 停止ボタンはカセットホルダーの開閉ボタンと兼用になっており、停止状態になっている時に、このボタンを押すとカセットホルダーの開閉が出来ます。カセットホルダーはパワーローディングのため、カセットホルダーにカセットを入れて、再生、録音、巻き戻し、早送りのボタンを押すと、自動的にホルダーが閉まって、各動作がスタートします。 一番下にはドルビーノイズリダクションとMPXフィルターのスイッチがあります。カセットポジションの切替はオートテープセレクターのみで、手動による変更はできません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

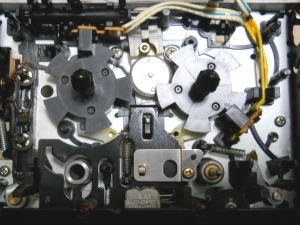

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| キャビネットは天板・底板・リアパネルともに鋼板製。中級機では機種によって、薄いペラペラの鋼板ということもありますが、GX-Z5000はそこそこ厚めの物が使われています。 天板とシャーシの接合もスライド式にしたりネジの数を増やしており、底板にはリブを入れるなど、強度と剛性を確保するための対策が行われています。また内部を塗装してあるのは、表面を伝わる微細な振動を抑えるためです。インシュレーターは樹脂製です。 内部は左側にメカと電源トランス。右側の基板は2階建てで、上にシステムコントロールやサーボ。下には録音、再生の回路と電源回路があります。録音・再生回路とマイコンなどのデジタル回路を分けることで、音質劣化の原因となるノイズの影響を少なくしています。 また音質にさほど影響がないはずのデジタル回路のコンデンサにまで、大量のオーディオ用コンデンサが使用されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 電源トランスの容量は25V・13.5VAです。リーケージフラックス(磁束漏れ)と高周波ノイズ成分対策のために、アイソレートスペーサー(ケース)で四方を囲っています。 電源回路は3系統の独立電源。黄色のコンデンサは日本ケミコンのオーディオ用コンデンサ「AS-I」で、上級機のGX-Z9000や、その後継機GX-Z9100でも使われている高音質なコンデンサです。 カタログには、マイクロコンピューターが発する高周波ノイズをシャットアウトするため、EMIフィルターを搭載していると書かれていますが、EMIフィルターの設置場所は電源トランスの前なので、家庭用電源から入ってくるノイズの減衰にしか効果はありません。 回路保護用のヒューズは1.25Aが2本、800mAが2本です。 電源ケーブルは細い並行コードですが極性表示が付いています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

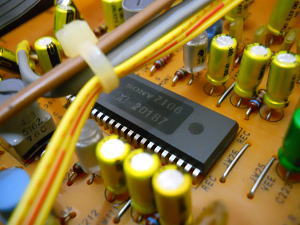

| (システムコントロール・サーボ回路) | |||||||||||||||

| キー操作などを制御するシステムコントロール用のマイコンは、三菱製「M50743-603SP」。 サーボ回路にはDCモーター用スピードコントローラ「μpc1043c」や、モーターの制御を行うサンヨー製のモータードライバ「LB-1649」があります。 こういったデジタル系の回路の電解コンデンサは一般品か、オーディオ用でもグレードの低い物が使われますが、GX-Z5000では電源回路や録音・再生回路と同じコンデンサ(AS-I)です。さすがバブル時代です。 カセットテープの巻きムラなどでも、キャプスタンの回転を正確に保つためにサーボが働いたりします。モーターの回転を調整するサーボ(補正)信号も、アンプで増幅されて送りだされるため、充放電スピードなどの特性が良い、オーディオ用コンデンサは威力を発揮します。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

| 録音・再生ヘッドは最大磁束密度の高いツインフィールドスーパーGXヘッド、消去ヘッドはたぶんフェライトヘッドだと思います。 駆動系はキャプスタン用のモーターはFGサーボ・DD(ダイレクトドライブ)モーター。このクラスとしては珍しくBSL(ブラシ&スロットレス)モーターで、フライホイールを内臓したタイプが使用されています。 BSLモーターは回転ムラやトルクムラの原因となるブラシやスロットが無いため、なめらかな回転が可能なことですが、コストが高いため中級機ではあまり使われませんでした。リール用とメカニズム用がDCモーターです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||

| ノイズリダクションはドルビーBとCタイプを搭載しています。 録音回路には、録音時に高域の特性を改善するドルビーHXプロを搭載しています。 ドルビーHX(Headroom eXtension)プロは、音楽信号の周波数やレベルに応じて、バイアスを自動的に調整するもので、高音域の周波数特性の劣化(高域飽和)を抑えた録音ができるようになっています。 また録音バイアス専用のスレイブバイアス発振回路を搭載しており、バイアスの値を±20%の範囲でマニュアルコントロールもできます。 再生用のアンプは、音質に悪影響を与えるカップリング・コンデンサを排除したDCアンプ構成になっています。 ドルビーB・C用のチップはSONY製の「CX20187」で、ドルビーHXプロ用はNEC製の「μpc1297CA」です。 他に三菱製のテープレコーダー用プログラムセレクタ「M51143AL」があります。イコライザー用のオペアンプは三菱製の「M5220L」や「M5218L」が使用されています。 ここでも日本ケミコンのオーディオ用電解コンデンサ「AS-I」を大量に使用。一部にはニチコン MUSEも使われています。他にもフィルムコンデンサにERO MKT1822を使っているなど、高音質パーツがふんだんに使われています。 パーツだけでいうと10万円クラスの高級デッキに、なんら負けていません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

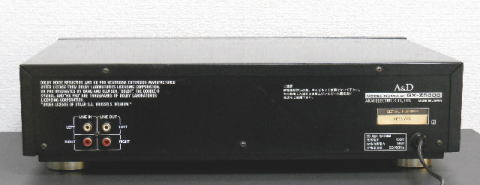

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| 入出力端子はラインイン、ラインアウトが各1系統です。 | |||||||||||||||

|

A&D GX-Z5000のスペック

| 周波数特性 | 25Hz~20kHz ±3dB (メタルテープ) |

| S/N比 | メタルテープ使用時 Dolby OFF 59dB Dolby-B 69dB Dolby-C 79dB |

| 歪率 | 0.8% |

| ワウ・フラッター | 0.027%(W.R.M.S.) 0.04%(W.Peak) |

| 消費電力 | 16W |

| 外形寸法 | 幅425X高さ112×奥行352mm |

| 重量 | 6.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |