|

||

| �s�n�o �� �g������I�[�f�B�I �� �J�Z�b�g�f�b�L �� T-636 |

|

�o������������ �s�|�U�R�U |

| �@�@�P�X�W�X�N�@�艿�T�R,�W�O�O�~ |

| Pioneer T-636�͂P�X�W�X�N�X���ɔ������ꂽ�R�w�b�h�E�Q���[�^�[�̃J�Z�b�g�f�b�L�ł��B T-616�i�P�X�W�W�N�P�O�������E59,800�~�j�̌�p�@�ƌ��������Ƃ���ł����A���_���炢����T-636��T-616�͊O�������g�������Ń����R�����Ⴄ�����B ��̉�H�ʂɃp�[�c�̔z�u������m�F���܂����������ł����B����������Ɖ��F��ς��邽�߂ɁA�R���f���T�̖�����ύX�����\���͂���܂��B ����ł���H�Ƃ��Ă͓����Ƃ������ƂɂȂ�̂ŁAT-616��V���i�Ɍ��������邽�߂Ɍ^�Ԃ�ς��āA���i��6,000�~�������̂�T-636�Ƃ������܂��B�C�O�d�l���f����T-616��CT-S600�AT-636��CT-S707�ł��B ���̎�����DAT�̔����������ăJ�Z�b�g�f�b�L�̋@�킪�����Ă���AT-636�̃��C�o���ƂȂ�̂�EXCELIA XK-005�ANakamichi Cassette deck2�AONKYO K-501R�ASONY TC-K222ESG�ATEAC V-5000�AVictor TD-R631�AYAMAHA KX-640�Ȃǂ�������܂���B �P�X�W�O�N��㔼�ɂȂ�ƁA�X�s�[�J�[�́u�T�X�W�푈�v�A�A���v�́u�V�X�W�푈�v�A�b�c�v���[���[�́u�n�C�r�b�g�����v�ƁA�I�[�f�B�I���[�J�[�ɂƂ��Ắu�m�`�Ȃ��킢�v���u�����܂��B���̔g�̓J�Z�b�g�f�b�L�ɂ��g�y�����ł����A��ڂ������̂�Pioneer CT-A7D�ł��B CT-A7D�͍����]���������̂́APioneer�͕��ʎ�`�̋����́u���Ր�v�ɂȂ�Ƃ킩���Ă����̂��A�ŏ��́u�T�X�W�푈�v�u�V�X�W�푈�v�u�n�C�r�b�g�����v�ɏ��ɓI�ł����B���̌�A�A���v��A-717��b�c�v���[���[��PD-3000���犪���Ԃ��ɓ]���A�X�s�[�J�[�ɂ͓Ǝ��̃o�[�`�J���c�C�������őR���܂��B �J�Z�b�g�f�b�L�ł�T-818�i1988�N�E85,000�~�j�����܂����A�����Victor TD-V711�i1987�N�E85,000�~�j�������ӎ��������i�ł����B �f�U�C����TD-711�̃R�s�[�Ƃ����Ă��悢���炢���Ă���A������CT-A7D��A���v��A-717�A�b�c�v���[���[��PD-3000�ŊJ�����ꂽ�Z�p�Ȃǂ�Z���������e�ƂȂ��Ă��܂����A��͂�TD-V711�̉e���������܂��B T-616�iT-636�j�́A����T-818���X�P�[���_�E�������u�T�X�W�v�̕��ʃ��f���ł��B ���g������ƃL�`���ƍ����Ɩh�U���l�������V���[�V�B�A�����t�@�X�w�b�h���g�����R�w�b�h�\���B���͂ȓd����H�A�����Ș^����H�A�V���v���ȍĐ���H�Ɗ�{�ɒ����Ȑv�������Ă��܂��B�����u�T�X�W�v�Ƃ������i�ł��̂ŁA����悹�͓��R�������A���ꂪ���J�̋쓮�n�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B �J�^���O�̐�`����ł͐M���o�H�́u�_�C���N�g�R���X�g���N�V�����v���傫�����グ���Ă��܂����A����́u�V���v��&�X�g���[�g�v�̂��ƂŁA���̎���ɂ͑��Ђł��s���Ă��܂������A���ł�Pioneer�̃I�[�f�B�I�@��̉�H�ł��s���Ă��܂����B ���Ԃ�u�_�C���N�g�R���X�g���N�V�����v�́A�V���i�ɂ��ЂƂ��V�@�\���~������`�����l������������܂���B �w�b�h�͍Đ��w�b�h�Ƀ��[�U�[�A�����t�@�X�B�^���w�b�h���n�[�h�p�[�}���C�A�������t�F���C�g�w�b�h�ł��B�^���ƍĐ��w�b�h�̊����ɂ́A�������ŗL����PCOCC�i�P�������x���_�f���j���g���Ă��܂��B ���J�͂Q���[�^�[�ŁA�L���v�X�^�����d�q����T�[�{��DC���[�^�[�B���[���ƃ��J�p��DC���[�^�[�ł��B �J�Z�b�g�z���_�[�ƃ��[���̂܂��ɂ́A�S�����̃p�b�h����������Ă���A�^���E�Đ����ɃJ�Z�b�g�e�[�v�̃n�[�t�ɐ�����U�����z�����āA�e�[�v�̑��s�����肳����X�^�r���C�U�[�ɂȂ��Ă��܂��B ���C�o���@�ɂ̓f���A���L���v�X�^����A�R���[�^�[�𓋍ڂ��Ă�����̂�����AT-636�ł͂���������肷��Ƃ���ł��B �d���g�����X�͂S�n���̕ʊ����Ƃ��āA���J��V�X�e���R���g���[����H�A�f�B�X�v���B����A�I�[�f�B�I��H�i�^���E�Đ��j�ւ̃m�C�Y�̊���h���ł��܂��B �܂��I�[�f�B�I�p�̊������ɂ̓o�C�t�@�C�������̗p���Ă���A��H�������I�[�f�B�I�p�ɂ̓n�C�X�s�[�h�E�A�N�e�B�u�T�[�{���M�����[�^�[�𓋍ڂ��āA���y�M���̋���ɂ��d���d���̕ϓ��ɑ��Ĉ��肵���d�����������Ă��܂��B �I�[�g�e�[�v�Z���N�^�[�𓋍ڂ��Ă���A�m�[�}���A�n�C�A���^����3�|�W�V�����ɑΉ����Ă��܂��B �m�C�Y���_�N�V�����E�V�X�e���̓h���r�[B��C�^�C�v�ŁA �^�����ɂ����鍂����̓��������P���邽�߂Ɂu�h���r�[HX PRO�v�𓋍ڂ��Ă��܂��B�܂��o�C�A�X�̃}�j���A���E�L�����u���[�V�����@�\�������Ă��܂��B ���̑��̋@�\�Ƃ��ẮAMPX�t�B���^�[��15�Ȃ܂ł̓��o�����\�ȃ~���[�W�b�N�T�[�`�A�I�[�gREC�~���[�g�Ȃǂ�����܂��B Pioneer T-616���������ꂽ���ASONY��ES���f���ɂ͂��������ʂ𓊓����Ă��܂������A�����@��TC-K600�i1988�N�����E59,800�~�j�Ȃǂ́A�p�[�c�����Ȃ������̓X�J�X�J�ł����BTC-K600�ɔ�ׂ��T-616/T-636�́A��̃p�[�c���͔{�߂�����A��������ƕ��ʂ���������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B ����T-616��EXCELIA XK-005�ȂǁA�J�Z�b�g�f�b�L�́u�T�X�W�v�ɂ��o�u���̕��ʋ@���o�ꂵ�����ʁA1988�N��CD�v���[���[�́u�T�X�W�푈�v�Ŏ�����s�k����SONY�́A�����߂��͌J��Ԃ��Ȃ��Ƃ���ɁA�����@�ɕC�G���鑕�������ATC-K222ESG�i1989�N�E59,800�~�j�𓊓����邱�ƂɂȂ�܂��B �i�����ɂ��āj �����̓��[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�Ƃ������ƂŁA�悭�L�тăL��������܂��B������T-636�̓����͒ቹ���ǂ��o�邱�ƁB�Đ���H�͂ƂĂ��V���v���ł����A���͂ȓd����H�̉��b��������܂���B �����Ƃ�������T�E���h�ł����A�c�O�ȂƂ���͑S�̓I�Ƀ����n���������Ƃ���B���b�N�ɂ͖�肠��܂��A�N���V�b�N�̎����y��W���Y�̃��[�f�B�ȋȂł́A������ƋC�ɂȂ��Ă��܂��B��͂�N���V�b�N��W���Y���l�́AT-818��T-838���Ă���Ƃ����Ƃ���ł��傤���B ����ł��P�X�W�O�N�㒆���́u�U�X�W�v�N���X�̃f�b�L�����A�����ǂ��ł��B�܂��o�u�����̂��̃N���X�͈ꕔ�������ĕs�l�C���f���������A���Â�I�[�N�V�������i�������Ƃ����̂��|�C���g�ł��B |

|||||||||||||||

| �i�t�����g�p�l���j | |||||||||||||||

| �t�����g�p�l���̃f�U�C����Victor��TD-V711���A�����W�����Ƃ��������ł��B �����ɃJ�Z�b�g�z���_�[�̊J�{�^���A�d���ƃ^�C�}�[�̃X�C�b�`�A�w�b�h�t�H���W���b�N�B�J�Z�b�z���_�[���̏Ɩ��́A�e�[�v�̌�납��Ƃ炷�����ł͂Ȃ��A�O�ʂ��瓖�Ă�����B���̂��ߏƓx���キ�e�[�v�̎c�ʂ͌��ɂ����ł��B �f�B�X�v���B�ɂ�FL�ǂɂ��s�[�N���x�����[�^�[��d�q�J�E���^�[�A�e��C���W�P�[�^�[������܂����A���[�^�[�����W�̐؊��@�\���t���Ă���A�ʏ탂�[�h�i���C�h�����W�j��-30dB�`+8dB�܂ł̕\���B�̃G�N�X�p���h�����W���[�h��-3dB�`+12dB�܂ŕ\�����ł��܂��B ���i�ɂ̓f�B�X�v���B�̕\�����J�E���^�[�����ɂ���\���i�f�B�X�v���B���甭������m�C�Y�����Ȃ��Ȃ�܂��j�B���j�^�[�X�B�b�`�A�h���r�[�̐�ւ��A�b�c�v���[���[�Ƃ̃V���N���X�C�b�`�B���̉�������{�^���̃u���b�N�ŁA�Đ��A�^���A�����߂��A������A�|�[�Y�AREC�~���[�g�A��~�Ȃǂ̃{�^��������܂��B ��ԉE�ɂ͘^�����x���Ƙ^���o�����X�B�w�b�h�t�H���{�����[���A�o�C�A�X���x���̃L�����u���[�V�����̃c�}�~������܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�V���[�V�Ɠ����ɂ��āj | |||||||||||||||

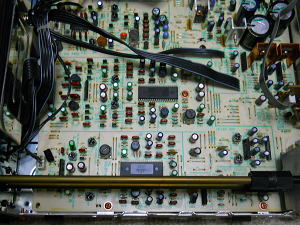

| Pioneer�Ǝ��̃n�j�J���V���[�V�ŁA�V�E��E���A�p�l���Ƃ��ɍ|���ł��B �V�͏������߂̍|���g���Ă���A�h�U�ނ����t�����Ă��܂��B�^��菭�����ɂ̓��u�����ċ��x���m�ہB���̂ق��ɂ͕��M�p�̃X���b�g������܂����A�A���v��A-717��A-838�Ɠ��l�Ƀn�j�J����ɂȂ��Ă��܂��B ��̓n�j�J����Ƀv���X���{����Ă���A���x�ƍ����̌���ƐU���̕��U�E�z�����͂����Ă��܂��B�C���V�����[�^�[�͎������ł��B �����͍����Ƀ��J�Ɠd���g�����X�B��͑�^�̂��̂��P���ŁA���ɓd����H�A���[�^�[��H�B��O�����V�X�e���R���g���[����H�B�^����H�A�Đ���H�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��f�B�X�v���B�̌�둤�͋������̃V�[���h��ݒu���Ă���A�f�B�X�v���B����̕��˃m�C�Y���u���b�N���āA�^���E�Đ���H�Ɋ����Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��B �܂��M���o�H�̍ŒZ���u�_�C���N�g�R���X�g���N�V�����v�Ƃ������ƂŁA�^�����x���Ƙ^���o�����X�{�����[������͒[�q�̋߂��ɔz�u���āA�V���t�g����Ē�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B ���������ۂɂ͓��͒[�q�̂��ɂ���̂́A���x�����[�^�[�̉�H�ŁA�^����H�̓f�B�X�v���B�̌��ɂ���܂��B���l�ɏo�͒[�q�̗����͓d����H�ŁA�Đ���H�̓t�����g�p�l���̘^���{�����[���̌��ɂ���܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�d�����j | |||||||||||||||

| �d����H�͋��͂łV���~�N���X�ɂ��C�G���郌�x���B�R�X�g�������镔���Ȃ̂Ńo�u������Ȃ�ł͂ƌ����܂��B �d���g�����X�̓o���h�[���Œ����@�Ƃ��Ă͑傫���T�C�Y�ł��B���[�P�[�W�t���b�N�X�i�����R��j�p�̃P�[�X�͂���܂���B�S�n���̕ʊ����ƂȂ��Ă���A�I�[�f�B�I�p�̕����ɂ̓o�C�t�@���������̗p����Ă��܂��B�o�C�t�@�C�����́{�Ɓ|�̃R�[�h����s�ɂ��ăR�A�Ɋ������̂ŁA�o�͓d���̕��t�x�̌���Ɍ��ʂ�����܂��B �d����H���Ɨ��d���ŁA�I�[�f�B�I���́u�n�C�X�s�[�h�E�A�N�e�B�u�E�T�[�{���M�����[�^�[�v�Ɩ��t����ꂽ�A�N�e�B�u�d���𓋍ڂ��Ă��܂��B �B�d���R���f���T�͂Ȃ��ELNA�́uDUOREX�v�i25V�E2200��F X2�j��A�A�N�e�B�u�d���̕����ɂ̓j�`�R����MUSE���g���Ă��܂��B �q���[�Y��1..25A-125V���P�{�B800mA-125V���Q�{�B�d���P�[�u���͂�⑾�߂̕��s�P�[�u���ŁA�ɐ��\�����t���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�V�X�e���R���g���[����H�j | |||||||||||||||

| �L�[����Ȃǂ𐧌䂷��V�X�e���R���g���[���p�̃}�C�R���́APioneer�̃��S���������uPD4228�v�ł��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�w�b�h�E���J�j | |||||||||||||||

| T-636�͂T���~��̃f�b�L�ł����R�w�b�h�𓋍ڂ��Ă��܂��B �^���w�b�h�ɂ̓n�[�h�p�[�}���C���g�p���Ă��܂��B�n�[�h�p�[�}���C�w�b�h�Ƃ����Ă��P�X�V�O�N��̒P�ɑϖ��Ր��������コ�����w�b�h�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�n�[�h�p�[�}���C�w�b�h�͂P�X�W�O�N���ʂ��āA�p���������ǂ��������Ă���A�O�a�������x��c�������P���ꂽ�w�b�h���g�p����Ă��܂��B �Đ��w�b�h�̓��[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�ł��B���̍��ɂ͑����̃��[�J�[�ŃA�����t�@�X�w�b�h���g���Ă��܂����A�w�b�h�ɓƎ��̖��O��t������A�P�Ɂu�A�����t�@�X�w�b�h�v�Ƃ����Ăѕ������܂����B �P�X�W�P�N����u���[�U�[�A�����t�@�X�w�b�h�v�Ƃ������̂��g���Ă����̂�SONY�����Ȃ̂ŁAPioneer�̃w�b�h��SONY����������܂���B ���̘^���ƍĐ��w�b�h�̊����ɂ́A���d�����ɗD�ꂽ�É͓d�H��PCOCC�i�P�������x���_�f���j���g���Ă��܂��B�����̓t�F���C�g�w�b�h�ł��B ���J�͂Q���[�^�[�ŁA�L���v�X�^���p�̃��[�^�[�͓d�q����DC���[�^�[�B���[���E���J�j�Y���p�ɂ�DC���[�^�[���g���Ă��܂��B �J�Z�b�g�z���_�[�ƃg�����X�|�[�g���ɂ́A�^���E�Đ����̃J�Z�b�g�̐U����}���邽�߁A����S���g�����X�^�r���C�U�[�����Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i�^���E����H�j | |||||||||||||||

| �p�[�c�̓R���f���T���R�Ȃǂ̎�ނɊւ�炸�A�K�����������Ă��܂��B �^����H�͏㋉�@�Ȃ݂ɁA��������ƃp�[�c����������Ă��܂��B �o�C�A�X�̃L�����u���[�V�����𓋍ڂ��Ă���A�}�j���A���Ŕ��������ł��܂��B�܂��^�����ɍ���̓��������P����h���r�[HXpro�𓋍ڂ��Ă��܂��B ���̔��ɍĐ���H�̓C�R���C�U�[�A�~���[�e�B���O���Ƃ��V���v���ŁA�ǂ������e�[�v�̍Đ�������F�t�����ɏo�͂��Ă���Ƃ������Ƃł��傤���B�i���ۂɂ͂����ȒP�ɂ͂����܂���j �m�C�Y���_�N�V�����̓h���r�[B��C�^�C�v�𓋍ڂ��Ă��܂��B�g���Ă���IC�̓h���r�[B�EC�p��SONY���́uCX20187�v�ŁA�h���r�[HX�p��NEC���́u��pc1297CA�v�ł��B �Đ��C�R���C�U�[�p�̃I�y�A���v�͎O�H���́uM5220�v�B�^���p�̓��[���uBA15218�v���g�p����Ă��܂��B �d���R���f���T�̓I�[�f�B�I�p�ŁA�j�`�R���́uMUSE�v��ELNA�́uDUOREX�v���g���Ă��܂��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| �i���o�͒[�q�E�����R���j | |||||||||||||||

| ���o�͒[�q�̓��C���C���A���C���A�E�g���e�P�n���ŁA�o�͂͌Œ�o�͂ł��B���̏�ɂ�CD�v���[���[�Ƃ̃V���N���[�q�ƁAMPX�t�B���^�[��ON/OFF�X�C�b�`������܂��B ��p�����R����CU-T009�ł��B |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 1989�N�̃J�Z�b�g�e�[�v �@�x�m�t�B�����@AXIA METAL PS-�Wx |

|||||||||||||||

| 1985�N�A�x�m�t�B�����̓J�Z�b�g�e�[�v�̃u�����h���uAXIA�v�ɕύX�B�����ȃJ�Z�b�g�n�[�t���g�p����PS-�T��PS-�U���q�b�g���܂��B 1989�N�Ɏ�͂́uPS�v�ƁuGT�v�V���[�Y�����j���[�A���A�V����PS-�Wx��lj����܂����BPS-�Wx��XD Master�̉��ʃO���[�h�A����������ł̃��^���e�[�v�ł��B �����\�����̃��^���b�N�XPX Type�W���_�u���I���G���e�[�V�����ō��z�����A�h���r�[�Ȃǃm�C�Y���_�N�V�����ւ̓K�����D��Ă��܂��B�c�C���N���X�^���n�C�|���}�[�n�[�t�ƍ����x�p�[�c���g�p�����uPS���J�v�ɂ��A�ϒ��m�C�Y��s�m�C�Y��}���Ă��܂��B ���i��C-46��500�~�AC-50��520�~�AC-54��550�~�AC-60��600�~�AC-74��690�~�AC-90��790�~�B |

|||||||||||||||

|

Pioneer T-636�̃X�y�b�N

| ���g������ | 20Hz�`21kHz�@�}3dB�i���^���e�[�v�j 20Hz�`20kHz�@�}3dB�i�N���[���e�[�v�j 20Hz�`20kHz�@�}3dB�i�m�[�}���e�[�v�j |

| S/N�� | 58dB�iDolby �I�t�j 68dB�iDolby-B�E5kHz�j 77dB�iDolby-C�E5kHz�j |

| �c�� | 0.7�� |

| ���E�E�t���b�^�[ | 0.05���iW.R.M.S.�j �}0.09��W�Epeak�iEIAJ�j |

| ����d�� | 15W |

| �O�`���@ | ��420X����130�~���s323mm |

| �d�� | 5.6kg |

| �s�n�o |

| �b�c�v���[���[ |

| �A���v |

| �X�s�[�J�[ |

| �J�Z�b�g�f�b�L |

| �`���[�i�[ |

| ���R�[�h�v���[���[ |

| PC�I�[�f�B�I |

| �P�[�u�� |

| �A�N�Z�T���[ |

| ���j�E�N�\ |

| ���낢��Ȃb�c |