|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > TEAC V-3RX |

|

TEAC V-3RX |

| 1981年 定価79,800円 |

| TEAC V-3RXは1981年6月に発売された2ヘッド・3モーターのカセットデッキです。 V-5RX(1981年3月発売・69,800円)と兄弟機で、V-5RXに電子カウンターやブロックリピート、メモリーストップなどの機能を追加したのがV-3RXです。 ライバル機はAIWA FF8、AKAI GX-F44R、AUREX PC-G8AD、DENON DR-F7、Lo-D D-88、Pioneer CT-780、SANSUI SC-D77、SONY TC-K555、SONY TC-FX7、Tecnics RS-M273、Victor DD-77、YAMAHA K-9など。 1981年はまさにカセットデッキの戦国時代で、たくさんのモデルが発売され、現在のオーディオ不況と比べると、まさに夢のような時代でした。 ともかく競争が激しく高音質化はもちろん、高性能化(ワウフラッターの低下、S/N比やダイナミックレンジの向上など)、高機能化(ロジックメカ、Dolby-C、コンピューターによる録音チューニングシステム、メタルテープ対応など)、そして低価格化が同時に進行していました。 特に1980年の秋に登場した、VictorのDD-9、DD-7、DD-5はダイレクトモーターを搭載して、クラスの常識を超えるワウフラッターを実現したため、大きなインパクトを残しました。 当然、各社も対抗策を考える訳ですが、TEACが取った方法は、当時の標準だったノイズリダクションシステム「Dolby-B」よりも、高性能な「dbx」を搭載することでした。 dbxは1970年代に登場していましたが、IC化が進んでおらずコストのかかる回路でした。この1981年に発売された単体のdbxノイズリダクションユニット、Technics RP-9022Sでも価格は、39,800円でしたので、お買い得感は高かったと思います。 こうしてV-5RX、V-3RX、V-1RX(1981年10月発売 99,800円)のラインアップが完成します。 dbxは録音レベルを2分の1に圧縮して、再生時に2倍に拡大しレベルを伸長するという仕組みで、20Hz〜20kHzの帯域で30dB以上のノイズリダクション効果をありました。 ※ Dolby-Bは10dB、Dolby-Cは20dB。 また飽和レベルも向上しており、ノーマルテープでもダイナミックレンジを110dBまで拡大しており、大入力時の高域特性も改善されています。 V-3RXでDolby-Bタイプも搭載しており、旧モデルや他社のカセットデッキで録音されたテープも、問題なく再生できました。 V-3RXのもうひとつの特徴はコバルト・アモルファスヘッドの搭載です。アモルファスはセンダストよりも、優れた電磁特性を持っており、特に高域の周波数特性が良いヘッドです。 ちなみに上級機のV-1RXは3ヘッドですが、当時はまだアモルファスのコンビネーションヘッドが無かったため、ハードパーマロイヘッドを採用しています。 TEACはSONYよりも早く、アモルファスヘッドの搭載機を発売しますが、何故か宣伝で音質へのメリットを強調しなかったため、SONYのレーザーアモルファスヘッドのほうが有名になってしまいます。 メカはキャプスタン用、リール用、メカ駆動用をそれぞれ独立させた、3モーター3S(ソフト、スムーズ、サイレント)方式を採用しています。 レベルメーターはタテに配置したVUメーターです。この頃は他社ではすでにFLやLEDによるレベルメーターが標準になっており、TEACでも1970年代にはf-510などで採用していました。 その一方でユーザーからは、FLやLEDのレベルメーターは動きが早くて、かえって見ずらいという声があったのも確かで、TEACはそういう声に配慮していたのかもしれません。 ただ同じ年に発売されたV-R1などから、LEDのレベルメーターを復活させています。 テープポジションはノーマル、クローム、メタルの3段で手動による切り替えです。 機能は曲の頭だしに便利なメモリーストップ、任意の2点間を繰り返し再生するブロックリピート、タイマースタンバイなどの機能を搭載しています。 |

|||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||

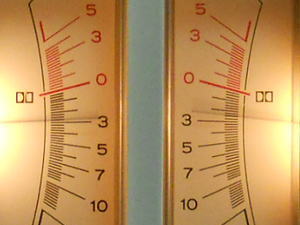

| 少し明るめのサウンドです。ベースが69,800円のV-5RXなので、レンジや音場が狭かったり、繊細なのはちょっと苦手です。 しかしアモルファスヘッドならではの高音の伸びや、ほど良い低音の締まりがあります。 ジャンルはフュージョン、ロック、JPOPなど。 1980年代後半の物量機には、まったくかなわない音ですが、こいつはやっぱりVUメーターなのが良い。メーターの針はまるで音楽に合わせて踊っているかのよう。ずっと見ていても飽きることはありません。 VUメーターの針とレコードの溝をトレースするカートリッジの針の動き。アナログオーディオを経験してきた世代だからこその楽しみ。至福の時です。 |

|||||||||||||||

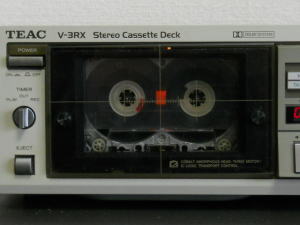

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルは当時の流行りだった薄型のデザインです。そしてカセットテープ全体が良く見えるように、カセッホルダーの窓が大きいのも、この頃の流行りです。 デザインでやはり目をひくのは、縦型配置のL/R対向のレベルメーターです。現在はニードルメーターと呼ばれますが、当時はVUメーターと呼ぶのが一般的でした。 このタイプのメーターは1970年代のPioneer CT-600やCT-400でも採用されていました。確かに一般的な横配置のVUメーターよりも見やすいですし、LチャンネルとRチャンネルのレベルの差もわかりやすいです。 レイアウトは左側に電源ボタン、カセットのイジェクトボタン、タイマースイッチとカセットホルダーがあります。 中央部には操作ボタンが集められており、上にドルビーとdbxの切り替えスイッチとテープポジションのスイッチ。真ん中に電子カウンターにリセットボタン、ブロックリピートのスイッチ。 その下に巻き戻し・早送り、再生、録音、停止、PAUSE、RECミュートの操作ボタン。 右側にL/R対向型のレベルメーター。マスターボリュームタイプの入力ボリュームは、入力レベルと左右のバランスが調整できます。 その下にはLINEとマイクの入力切替スイッチ、ヘッドフォン端子とマイク端子があります。 写真ではノイズリダクションやテープポジションのスイッチボタンが、黄色く見えますが、元の色は明るいグレーです。 プラスチックが経年変化により黄ばんだもので、この個体だけではなく、V-3RX、V-5RXのほとんどの中古品が変色しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| シャーシは鋼板製です。脚はインシュレーターではなくプラ脚です。 内部はスペースが無いので基板が2階建てになっています。 左側がメカとその後ろの1階部分が電源回路。2階は電子カウンターやブロックリピートのための回路(この基板はV-5RXにはありません)。 右側の1階には録音と再生回路。2階部分はdbxの回路があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 電源トランスは磁束漏れ対策として、金属製のケースに入っています。 回路は独立電源ですが、電解コンデンサは日本ケミコンの「SM」などで、オーディオグレードではなく一般品です。 電源ケーブルは細い並行コードです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (デジタル回路) | |||||||||||||||

| 電子カウンターと、それを利用したメモリーストップ、ブロックリピートを行うための基板です。 NEC製の4bitマイクロコントローラ「D554C」と、東芝製の7chシングルドライバ(トランジスタアレイ)の「TD62504P」を、組み合わせて回路を作っています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

| 録音・再生ヘッドはコバルト・アモルファス(CA)ヘッドです。ヘッドの素材であるアモルファスは、結晶構造を持たない磁性材料で、優れた電磁変換特性と耐摩耗性、耐蝕性を持っています。 またセンダストが加工のしずらさから、板厚を薄い箔状に出来なかったのに対し(唯一できたのはPioneerのリボンセンダストだけ)、アモルファスは箔の状態が可能で、CAヘッドでは13枚のラミネート(積層)構造にしています。これにより固有抵抗が大きくなり、うず電流損失が少なくなるため高域周波数特性が向上しています。 当時のメカは、録音・再生ヘッドの上下には、ソレノイドというアクチュエータを使用するのが普通でしたが、電磁石の力を利用するため、作動時に「ガシャ」という大きな音がしました。 1980年代になると、これをモーターとゴムベルトで行うメカが普及します。音が静かなことから各社とも、いろいろな名称を付けましたが、TEACでは、3S(ソフト・スムーズ・サイレント)メカニズムと名付けられました。 メカは3モーターでキャプスタン用は電子制御DCモーター。リール用とメカ用はDCモーターを使用しています。 フライホイールは薄型のデザインに対応するために、小型の物になっていますが、ワウフラッターは0.03%(WRMS)を確保しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||

| 回路自体はキチンとしていると思いますが、dbxにお金がかかったせいか、電解コンデンサはオーディオ用ではなく一般品が多いなど、コストを減らしている部分も見受けられます。 ドルピーBタイプの回路では、ナショナルセミコンダクタ製のドルビー専用IC「LM1111」を使用しています。 dbxの回路はまだIC化されておらず、TI製のオペアンプ「TL082CP」などを使ったディスクリートの回路です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| V-3RXとV-5RXは入力用と出力用の、RCAケーブルが直付けとなっています。 当時はまだ高音質のオーディオケーブルが少なく、オーディオを趣味とする人たちも、付属のRCAケーブルを使っているのが普通でした。 直付けにする判断も、そこらへんから生まれたのかもしれません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 直付けのRCAケーブル |

TEAC V-3RXのスペック

| 形式 | 2ヘッド・3モーター |

| テープ走行 | シングルウェイ |

| 駆動方式 | シングルキャプスタン |

| キャプスタンモーター | 電子制御DCモーター |

| ヘッド | 録音再生:CAヘッド (コバルトアモルファス) |

| ノイズリダクション | ドルビーB、dbx |

| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz (メタルテープ) 20Hz〜19kHz (クロムテープ) |

| S/N比 | 60dB(Dolby オフ) 70dB(Dolby-B) 92dB(dbx) |

| ワウ・フラッター | 0.03%(WRMS) |

| 消費電力 | 14W |

| 外形寸法 | 幅432X高さ116×奥行302mm |

| 重量 | 6.0kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |