|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > DD-7 |

|

VICTOR DD-7 |

| 1980年 定価89,800円 |

| Victor DD-7は1980年11月に発売された、メタル対応でダイレクトドライブの「DDシリーズ」のカセットデッキです。 DD-7のライバル機となりそうなのは、AKAI GX-F60R、Aurex PC-X88AD、Nakamichi 480Z、ONKYO TA-7X、TEAC C-4Xなど。 当時はビクターのカセットデッキの黄金期で、春と秋(年末)に新商品が発売されていました。1980年の春モデルはKD-A33、KD-A55、KD-A66で、いずれも既存モデルの改良型です。 DDシリーズは同じ1980年の11月~12月に発売。コンセプトは音の濁りを無くすために、回転系の精度を上げてワウフラッターを向上させるというものです。 ※テープデッキのワウフラッターは、JIS規格も定められている重要なスペックで、当時はユーザーがデッキを購入する際のポイントにもなっていました。 ラインアップはDD-10(145,000円)、DD-9(129,000円)、DD-7(89,800円)、DD-5(59,800円)というもので、上位2モデルはワウ・フラッター 0.019%。価格の安いDD-7とDD-5でもワウ・フラッター 0.021%を達成していました。 このDDシリーズのワウフラッターの良さは大きな話題になりましたが、それも当然で一番安いDD-5でさえ、当時販売されていた各社のフラグシップ機よりもワウフラッターが良く、オープンリールデッキの高級機の「2トラ・38」モードと、ほぼ同等のワウフラッターとなっていました。 ・当時販売されていた各社のフラグシップ・高級機のワウフラッター AIWA AD-F90M(148,000円) 0.04%、AKAI GX-F95(198,000円) 0.028%、DENON DR-670(150,000円)0.035%、LO-D D-5500M(220,000円)0.028%、Nakamichi 1000ZXL(550,000円)0.04%、Pioneer CT-970(115,000円)0.023%、SONY TC-K777(148,000円)0.025%、TEAC C-1MKⅡ(245,000円)0.04%、Technics RS-M95(240,000円)0.03%、TRIO KX-1000(120,000円)0.04%、YAMAHA K-1d(99,800円)0.028%。 Victorがこのワウフラッターを達成するために利用したのは、レコードプレーヤーの技術です。レコードプレーヤーは1969年にダイレクトドライブが登場し、1970年代になるとワウフラッター競争も起こっていました。 VictorはQLシリーズのレコードプレーヤーや、1975年発売のTT-101、TT-81、1976年のTT-71といった単品のフォノモーターで高い評価を得ており、それをベースに「パルスサーボDDモーター」を開発しました。 ベースとなるモーターは「コッキング」と呼ばれるモーターの回転ムラを、解消するためにコアレスとし、さらに振動を発生させないために4相8極のブラシレス・スロットレスのモーターとなっています。 このモーターを制御するのはクォーツPLL・FGサーボです。モーターの回転数を正確に検知するために、204極のマグネットが取り付けられており、それをホール素子で読み取ってパルスデータに変換し、サーボ回路で積分計算を行います。これを基準周波数と比較し、もしズレがあれしば直ちに補正します。 基準周波数には精度の高い水晶振動子(クォーツ)が使用されており、回転数の保持にはPLL回路(Phase Locked Loop・位相同期回路)が使用されています。このため「クォーツロック」とも呼ばれます。ちなみにPLL回路の仕組みは、レコードプレーヤーやチューナーなどのPLL回路と同じ物です。 メカはフルロジックコントロールの2モーターメカで、キャプスタンのフライホイールには複合材を使用して、変調ノイズを抑えています。 ヘッドは再生にX-cutSAヘッド、録音と消去にSAヘッドを使用した3ヘッドです。 SAヘッドはコアの部分にパーマロイの6層ラミネートコアを使用し、テープとの摺動面にセンアロイ(センダスト)チップを高温接着したヘッドで、PioneerやTechnics、YAMAHAなどが採用したコアもセンダストの「ピュアセンダストヘッド」とは違います。 X-cutSAヘッドはSAヘッドをベースにして、低域のうねり(コンターエフェクト)を改善したヘッドです。 ノイズリダクションシステムは、ビクター独自の「ANRS」と「SuperANRS」を搭載しています。「ANRS」は録音時に音楽信号の高域を持ち上げて録音し、それを再生時に元に戻してフラットにすることで、テープのヒスノイズのレベルだけを低げてS/N比を改善するものです。 「ANRS」はドルビーBタイプと互換性がありますが、「SuperANRS」はドルビーとの互換性はありません。 ヘッドアンプ、録音回路、ANRS回路、マイク回路などアンプ部はオールDC構成です。これによりカップリングコンデンサを減らして、ノイズや歪などを減少させています。 その他には連続可変が可能なRECイコライザー、レックミュートやオートリピートができるメモリーオートリワインド。留守録用のタイマースタンバイ機構、リモートコントロール端子(リモコンは別売)などを備えています。 |

||||||||||||||||||

| (ワウフラッターについて) | ||||||||||||||||||

| ワウ・フラッターはネット上での用語の説明の間違いで、単なる「音ゆれ」のように誤解している人もいるようですが、正確には回転機構で発生する、回転ムラなどによって起こるテープスピードの変動が、原因となって起こる再生音の動揺(再生周波数の変動やズレ)のことです。 回転系が原因のため周期性を持つことが多く、ある状況下では確かに「音ゆれ」のように聴こえますが、それ以前の問題として再生音が正しく再現されなかったり、音が濁るという現象が発生します。 この周波数の変動が0.1Hz~10Hzものを「ワウ」、10Hz以上を「フラッター」と呼びます。計測の方法はJIS規格で決められています。 ワウフラッターの要因の中でも大きいのか「回転ムラ」です。回転ムラが発生する原因は、モーターやキャプスタンの偏芯やガタ、回転機構のアンバランス、摩擦、スリップ、そしてサーボ回路など要因が多岐にわたるため、ワウ・フラッターを向上させるためには、それぞれの箇所の精度の積み重ねがポイントとなります。 あくまでワウ・フラッターは新製品の発売時に行われる、JIS規格の測定方法によるカタログスペックです。実際の商品が工場出荷時に行われる、テープスピードやアジマスの調整とは違います。 また「ワウ・フラッター」カタログスペックのため、家で何年も使っているデッキに対しては使用されない用語です。 ですが、デッキの回転機構であるモーター、キャプスタンは経年により偏芯やガタが発生します。またピンチローラーやゴムベルトなどは、摩耗してスリップが発生します。つまりこれはワウフラッターが、だんだんと悪くなっていくということになります。 |

||||||||||||||||||

| (Victor DD-7の音質について) | ||||||||||||||||||

| 上にDD-10とDD-9があるので中級機と呼ばれることもありますが、当時の感覚でいうと「89,800円」というのは立派な上級機。 ちなみに大卒の初任給は14万円と書いているサイトもありますが、この年の公務員の大卒上級職の給料が10万1600円なので、実際はもう少し低かったと思います。 音はDD-5に比べるとフラット指向です。細部の音もキチンと出ておりワウフラッターの優秀さを感じさせます。 ただ低音の締まりは少しルーズ気味ですし、SONYのESモデルと比べると高音のキレや伸びが弱いです。 ただこのDDシリーズには、安物のスライドボリュームを使用しているという弱点があります。メーカーもそれをわかっていたのか、後継機のDD-99~DD-66ではロングスライドの、もう少し良いボリュームに変更されています。 DD-7は可変出力になっているため、音楽信号は必ずこのボリュームを通らなくてはなりません。一応メンテナンスはしているものの、スライドボリュームは音質が劣化がしやすく、現状で初期性能をどのくらい保っているかは不明です。 そのうちにボリュームをバイパスして、音がどうなるのか確認したいと思います。 |

||||||||||||||||||

| (DD-7の修理・メンテナンス) | ||||||||||||||||||

| DD-7、DD-5で多いトラブルが、再生、録音、早送り、巻き戻しボタンを押しても、すぐに停止するという症状です。原因はリールとカウンターを結ぶゴムベルトの伸びや断裂で、KD-Aシリーズでもよく起こるトラブルです。 DDシリーズはメカの駆動にゴムベルトは使用していないので、この部分の心配は少ないのです。カウンターの部分には回転検知センサーがあり、カウンターの回転が止まると、テープの再生・録音や早送り、巻き戻しによるテープの終了したと判断して、メカをオートストップさせています。 そのためゴムベルトが伸びたり、切れたりしているとカウンターが回らないために、センサーが作動してマイコンがメカをストップさせます。 解決方法はこの部分のゴムベルトを交換してやることで、これによりほとんどは解消するようです。 ビクターのカセットデッキに使われているゴムベルトは丈夫なものが多いですが、まだ大丈夫なものでも、今後のことを考えればポリメイトなどの保護剤を塗布したほうが良いと思います。 もうひとつは、外部出力・ヘッドホン用のスライドボリュームのトラブルで、ガリが発生したり、片方のチャンネルの音が出なかったり小さいなどのトラブルです。 症状が軽いものはボリューム本体に、接点復活剤を内部に吹きかけて、ボリュームを何度かスライドさせてやると回復しますが、それでもダメなものはボリュームを分解しての修理・クリーニングや交換が必要となります。 またメンテナンスとして是非やっておきたいのは、アジマスの調整と基板上の半固定抵抗(調整ボリューム)のクリーニングなどがあります。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | ||||||||||||||||||

| フロントパネルのデザインは左側にレベルメーター、右側にカセットホルダーという部分は変わりませんが、見た目は以前と大きく変わりました。 当時のカセットデッキのはやりで全高を抑えてスリム化し、スイッチ類をプッシュボタンにして、パネルのフラット化が進められています。またVUメーターが無くなり反応速度が速いFLのレベルメーターが採用されました。 ディスプレィのFLレベルメーターは、18セグメントで1セグメントは20ドットの表示となっており、ピークホールド機能(最大2秒間)が付いています。 その横にはANRS・スーパーANRS、メタルポジション、テープモニターのインジケータがあります。 レイアウトは一番左側に電源スイッチとタイマースタンバイスイッチ。OUTPUTのスライドボリュームは外部出力とヘットホンの兼用。そしてヘッドホンとマイク端子。 その隣にはANRS・スーパーANRSのON/OFFスイッチ。テープセレクタはメタル、クローム(VX)、ノーマル(SF)の3段で、オートセレクタではなく手動による切り替えです。 録音レベルのボリュームの下にはRECイコライザー、テープモニタースイッチ、FLメーターの切り替えスイッチがあります。 カセットホルダーの右側には、クォーツロックのインジケータ、回転式のテープカウンター、リセットボタン、メモリーオートリワインドのスイッチ。その下には再生・録音・早送り・巻き戻し、RECミュート、カセットホルダーの開閉ボタンなどがあります。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

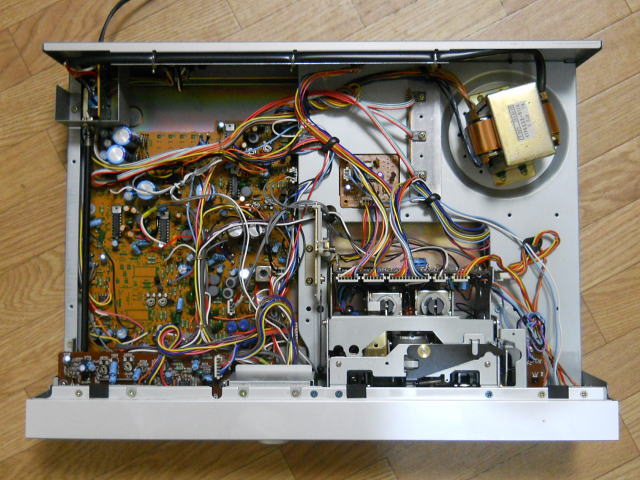

| (シャーシと内部について) | ||||||||||||||||||

| 天板と底板は薄い鋼板製ですが、内部にはキチンとしたシャーシがあり全体の剛性を高めています。 このシャーシはサイドビームに、フロントとリアパネルを取り付けることで、フレーム構造となっています。 左側のサイドビームはふつうのコの字型ですが、右側のサイドビームは上面が広げられて、その上にメカやトランスが固定されています。トランスの部分は円形のプレスが入っていますが、トランスが大きいための処置で、プレスによる強度の向上も兼ねています。 内部は左側に録音回路、再生回路、電源回路があるメイン基盤。右側にはメカ、サーボ回路、電源トランスがあります。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (電源部) | ||||||||||||||||||

| 電源トランスは大型で容量も26V・44VAと十分です。電源回路は3ステージの独立電源となっており、ディスプレィやICなどで発生するノイズが、録音・再生回路に干渉しないように配慮しています。また録音・再生回路は±2電源として、左右のチャンネルの干渉を防いでいます。 使われている電解コンデンサは東信や日本ケミコンのAWAなどが使われています。電源コードは細い並行コードです。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (システムコントロール・ディスプレィ) | ||||||||||||||||||

| 録音、再生、巻き戻しなどのロジックコントロールの回路は、メカの後ろにある制御回路基板にあります。ICは三菱のテープデッキ用システムコントローラ「M54886P」です。 ディスプレィの後ろにある基板はFLメーターの表示用とヘッドホンアンプの基板です。FLメーター用には、松下製の18点ピークホールド付デュアル蛍光表示管駆動回路「AN6870N」が使用されています。またヘッドフォンアンプとメーターアンプにはNEC製のオペアンプ「μPC358C」を使っています。 もしFLメーターのレベルが大きすぎる、小さすぎる、左右がズレている場合は、このメーター基板の半固定抵抗で調整できます。再生時におかしい場合は、ここと再生基板にある出力用の半固定抵抗で調整します。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (ヘッド) | ||||||||||||||||||

| 再生ヘッドはX-cutSAヘッド、録音はSAヘッドのコンビネーションヘッドです。 SA(センアロイ)ヘッドはビクターが独自に開発したヘッドで、センダスト合金とパーマロイを組み合わせたヘッドです。1975年からカセットデッキへの搭載が始まりました。 センダストは最大磁束密度が高く、バルクハウゼンノイズ(磁壁が移動によるノイズ)が少なく、キュリー温度が高いためテープとの摩擦による熱に対しても温度特性が安定しているという素材です。 ただしコアに使用すると渦電流損失が大きく、高周波特性が悪化するなどの問題点もありました。そのためSAヘッドでは、コアにはパーマロイの積層ラミネートを使用。そのテープタッチ面に、センダスト・チップを高温接着するという構造になっています。 これによりフェライトヘッドに匹敵する耐摩耗性と、パーマロイの優れた磁気特性を合わせ持つヘッドとなりました。 ヘッドのアジマスの調整はカセットホルダーの、前面パネルをはずして行います。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (メカ・サーボ回路) | ||||||||||||||||||

| メカのシャーシは金属製で堅牢なものです。メカの駆動はソレノイド(アクチュエータ)を2個使用しており、ゴムベルトを使ったタイプよりも稼働パーツが少なく信頼性が高い物です。 稼働音はうるさいですが、現在となってはゴムベルトの劣化で、メカが動かないという心配がないのが一番良いです。 キャプスタン用のモーターはDD(ダイレクトドライブ)モーターで、上級機のDD-10、DD-9と同じ4相8極のブラシレス・スロットレス・コアレスのモーターです。当時のカセットデッキとしては、間違いなく最高級のモーターです。リール用はDCモーターです。 キャプスタンにはサーボ用のマグネットが取り付けられており、それをホール素子で磁気を読み取ります。ホール素子では磁気をパルスデータに変換し、モーターの回転状況を検知します。 この当時、マグネットの数が多いほど正確に検出できるということで、DD-7のモーターでは204極のマグネットが取り付けられています。 またキャプスタンには、回転を安定させるためのフライホイールが取り付けられていますが、ガタ(遊び部分)による振動も問題となります。そのためDD-7では振動を抑える複合材を使用して、振動が起因となる変調ノイズを抑えています。 カセットホルダーの開閉はパンタグラフ式ですが、ゴムパッドを押し付けてソフトイジェクトするようになっています。このためゴムが摩耗するとロケットオープンになってしまいます。 メカの後ろにはサーボ回路の基板があります。メカに直付けされたタテ型の基板と、トランスの横にある小さな基板にはクォーツPLL回路があります。 簡単なサーボ回路であれば、モーターの後ろに内蔵することもできますが、Victorは以前からサーボ回路にはキッチリとパーツを投入しています。 DD-7の回路はクォーツPLL・FGサーボ回路です。上記のようにホール素子でパルスデータ化された回転情報を、サンプルホールド回路によるF/Vコンバータで電圧に変換します。それを基準周波数と比較して、もしズレがあれしば直ちに補正します。 基準周波数の発生には、精度の高い水晶振動子(クォーツ)が使用されており、モーターの回転数も正確になります。この回転数が安定すると、PLL回路(Phase Locked Loop・位相同期回路)が働き、それを保持し続けます。このため振動子の「クォーツ」とPLLの「ロック」を取り「クォーツロック」とも呼ばれます。 DD-7ではモーターの回転が安定して、PLLによりサーボにロックがかかると、フロントパネルの「クォーツロック」インジケーターが点灯します。 また温度上昇によるトルクむらの防止のため、ダブル差動コントロール回路を使ったオートバランス回路により、駆動力を一定に保っています。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (録音・再生回路) | ||||||||||||||||||

| ノイズリダクションシステムは「ANRS」(Automatic Noise Reduction System)と、スーパーANRSを搭載しています。 ANRSはもともとはビクター独自の4チャンネルステレオ「CD-4」の、差信号のノイズを低減するために開発されたもので、1972年に登場しました。 基本的な仕組みはドルビーBタイプと同じで、録音時に音楽信号の高域を持ち上げて録音し、それを再生時に元に戻してフラットにすることで、テープのヒスノイズのレベルだけを低げてS/N比を改善するものてす。 またドルビーBタイプと互換性があるということで、ビクターとドルビー研究所との間に特許問題が起きますが、最終的にはドルビー研究所がANRSは独自のシステムであると認めています。 スーパーANRSはANRSの改良型で、高域のクリッピング・レベルを高める機能を追加して、周波数特性や歪率も改善しています。 ANRS・スーパーANR用のICは「AN7362N」で、録音回路と再生回路に左右独立で合計4個が使用されています。 ただしスーパーANRSはドルビーとの互換性はありませんので、もしドルビーCタイプで録音したカセットがあれば、ANRSのポジションにして再生します。 ヘッドアンプ、録音回路、ANRS回路、マイク回路などはDCアンプとして、カップリングコンデンサを減らして、ノイズや歪などを減少させています。 ヘッドアンプとマイクアンプはディスクリート構成。再生回路の半固定抵抗は出力レベルとイコセイザーの2つがあり、それぞれ調整が可能です。 モニター用?のオペアンプはJRC「4556D」。電解コンデンサは東信製です。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (入出力端子) | ||||||||||||||||||

| 入出力端子はラインイン、ラインアウト(可変出力)が各1系統です。その他にリモートコントロール端子があります。 リモコンは別売で、ワイヤードリモコン R-50(7,000円)とワイヤレスリモコンユニット RM-606です。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| リアパネル |

Victor DD-7のスペック

| 周波数特性 | -20VU録音 25Hz~18kHz(±3dB)メタルテープ 25Hz~18kHz(±3dB)クロムテープ |

| S/N比 | 60dB(ANRS オフ・メタルテープ) ANRS ONで10dB改善 |

| ワウ・フラッター | 0.021%(WRMS) |

| 歪率 | 0.5% |

| 消費電力 | 30W |

| 外形寸法 | 幅450X高さ110×奥行380mm |

| 重量 | 7kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |