|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > DV-S747A |

|

Pioneer DV-S747A |

| 2001年 定価99,800円 |

| Pioneer DV-S747Aは、2001年秋に発売されたDVDオーディオ、DVDビデオ、SACD、音楽CD、ビデオCDなどに対応したユニバーサルプレーヤー(パイオニアでの呼び名はDVDプレーヤー)です。 大ヒットモデルとなり、マランツのDV8300などのベースにもなっています。 当時、パイオニアはSACDに対抗するDVDオーディオ陣営の一員で、世界初となるDVDオーディオプレーヤーを発売し、世界初のマルチチャンネル対応にしたDVDオーディオソフトを、リリースするなど中心的な存在でした。 ところがこのDV-S747Aは、SACDの再生機能を搭載したのみならず、2001年からスタートしたばかりのSACDのマルチチャンネルにも対応したことで、大きな話題となりました。 当時はまだ、SACDとDVDオーディオのどちらが勝つのか解りませんでしたから、ユーザーから見れば、どちらも再生できるDV-S747Aはとても魅力的な存在だったいえます。 ちなみにDV-S747Aは、この年で廃刊となったFMファンの最終号に掲載された「オーディオ・ベストバイ2001」でも、エソテリックのP-70/D-70を押さえて総合No.1に選ばれています。 DV-S747Aは、DVDビデオが再生できるユニバーサルプレーヤーとはいえ、オーディオ機能は充実したものとなっています。搭載しているD/Aコンバーターはオーディオ用が24bit/192KHzのシーラスロジックの「CS4392」。映像用が108MHz/12bitのアナログデバイス「ADV7300」で、これはLUXMAN DU-7(400,000円)と同じ構成です。 さらにCDの16bit信号を再量子化して24bitデータにする「ハイビット」機能と、CDやDVDの周波数帯域を176.4kHz・192kHzまで引き上げることができる「レガート・リンク・コンバージョン・PRO」を搭載しているため、24bit/192KHzというDACの性能をフルに活かすことができます。 レガート・リンク・コンバージョンはパイオニア独自の波形再現技術で、DENONの「アルファ・プロセッシング」と同様の技術です。 CDを制作する際に記録されなかった20kHz以上の成分を「1/f減衰特性」にもとづいて、原信号の波形を推定して再現することができます。以前のレガート・リンク・コンバージョンでは、再生帯域は50kHzまででしたが、「PRO」では192kHzまでの帯域をカバーしています。 ユニバーサルプレーヤーということで、いろいろなメディアに対応しているため、CDの読み込み(TOC)に7~8秒、SACDで10秒ほどの時間がかかります。よく読み込みエラーが問題となる輸入盤のSACDのハイブリッドですが、SONY SCD-XB9やmarantz SA-8400で時たまエラーとなるようなディスクでも、DV-S747Aは問題なく読み込んでくれます。 (音質について) 1.CDの再生 シーラスロジックのDACの力でしょうか、解像度が高くキレやスピード感があります。低音はやや不足気味ですが全体的には少しメリハリをつけた方向の音です。とはいっても今風のサウンドなので好き嫌いはでるかもしれません。 DVDのアクション映画の銃撃や爆発音などの再生まで考慮してしまうと、音楽とはだいぶ方向性の違う音のため、たぶんここまではまとめられなかったと思います。そう考えると5.1chのアナログ出力も付いているもののDV-S747Aのオーディオ回路は音楽向けで、映画の音はデジタルでAVアンプにつないで、そちらで再生してくださいという感じかもしれません。 2.SACDの再生 SACDの特徴であるダイナミックレンジの広さ、音の自然なつながりやなめらかさ、厚み・音場などがあります。統合チップを搭載した低価格のユニバーサル・プレーヤーDV-SP504とは違い、SACDの良さを十分に感じられます。 3.DVDオーディオの再生 SACDとは違いDVDオーディオの音は期待したほどではありませんでした。何か「CDの延長」という感じのレベルです。ソフトによっては音にメリハリがあるDV-SP504のほうが良いかもしれません。 今となってはHDMI端子やアップコンバート機能もありませんので、DVDビデオの再生には向きませんし、DVDオーディオも普及しなかったため、DVD関係の機能はほとんど使っていません。 ただ発売当時からユニバーサルプレーヤーにも関わらず、SACDや音楽CDの再生能力の高さが評判で、その部分は今も色あせることはありません。 |

||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル・リモコン) | ||||||||||||||||||||||||

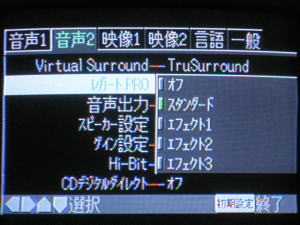

| フロントパネルはいたってシンプル。ディスプレィもDVD再生時はスピーカーマークなどが表示され、賑やかになりますが、CD再生時は「CD」の文字とトラックNo、時間ぐらいしか表示されません。操作ボタンも最小限のものしか無く、DVDプレイヤーと同じく設定はテレビ画面を見ながらリモコンで行います。 多機能のためオーディオ関係の設定・切り替えもリモコンとTVが必須で、ハイブリッドSACDの再生エリア、レガート・リンクPROのON・OFF、デジタルフィルター(4種類)の選択、ハイビットのON・OFFなどができます。 音声出力は2chと5.1chの切替が可能で、2chにしておけばSACDやDVDオーディオのマルチチャンネルでも2chにダウンミックスして再生が可能です。 また普及しませんでしたが「DTS CD」にも対応しており、AVアンプが無くとも再生が可能です。設定のデフォルトではDTS CD対応となっているため、「CDデジタルダイレクト」をONにしてCD再生に不要な回路をバイパスできます。他にはデジタル出力やディスプレィのOFFも可能です。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (シャーシ・内部について) | ||||||||||||||||||||||||

| 1980年代のバブル・物量時代のCDプレーヤーを知っている人からは、「この中味でどうして音が良いの?」といわれそうな感じの中味です。 シャーシに使われている鋼板は薄く、底だけが厚さ2mm近い鋼板が追加で装着され2重底となっています。他は全くといっていいほど何の防振対策も行われていません。インシュレーターも安物のDVDプレーヤーについているような薄型の樹脂製です。 もちろん良い音を出すためにはシャーシやメカ部分の防振対策は必要ですが、このシャーシありきでキチンとしたチューニングをしたのだと思います。 内部は左側に電源とSACDの回路、中央がピックアップ・ドライブメカとオーディオ回路、右側は主に映像・デジタル関係の回路となっています。 「MAID IN マレーシア」で、基板やパーツには、組み立てやテスト時につけたと思われるチェック完了の赤や黒のペン跡がたくさん見られます。 実はこのマレーシア、1990年代から日本のオーディオメーカーが続々と進出しており、パイオニアの他にはヤマハ、オンキョー、ビクター(JVC)の生産拠点があります。ケンウッドの工場はDP-5090などを生産し、その後カーオーディオがメインとなりましたが、JVCと事業統合したためJVCの工場に集約する予定だそうです。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (電源回路) | ||||||||||||||||||||||||

| 電源回路はスィッチング方式です。スィッチング電源は小型のAC電源アダプターなどでも使われる回路です。 メリットとしては効率が良く回路を小型化でき、入出力の変動に強く、安定した電源の供給ができます。 デメリットは高周波のスイッチングノイズやリップルノイズが発生することで、これがオーディオ回路の音質悪化につながるため、ピュアオーディオの機器では、あまり採用されることはありません。 トランスを使用した一般的な電源(リニア電源)と、スィッチング電源の比較では、リニア電源の方がコストが安いと書かれることが多いですが、これは一般的な家電品での話です。 オーディオ用のリニア電源では、音質対策のために回路をデジタル回路用、オーディオ回路用、メカ用と分ける必要があります。 また電源を安定化させるために、消費電力よりも、かなり余裕を持たせた電源が必要があるため、かなり高コストになります。 スイッチング方式ではトランスによる降圧は行わずに、100Vのままダイオードブリッジで整流を行います。次ぎにスイッチング素子(トランジスタ)をON/OFFして、チョッピング(切り分け)を行い高い周波数のパルス波(方形波・AC)を作り出します。 この時、デューティサイクル(ONとOFFの時間比)を、必要なVに合わせて出力(PWM・パルス幅変調の場合は幅となります)し、高周波トランスを経て整流ダイオードで整流し、コンデンサで平滑して電源として供給されます。 問題となるスイッチングノイズ対策ですが、コモンモードフィルターやフェライトなどは使われていないので、バイパスコンデンサによりノイズの低減をはかっているようです。 コンデンサは台湾のLelon製。電源ケーブルは3Pの着脱式。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | ||||||||||||||||||||||||

| D/Aコンバーターはシーラスロジックの24bit/192KHzDAC「CS4392」です。SACDのDSDにも対応しており、DV-S747Aではこれを3つ使用して5.1chサラウンドに対応しています。 何とこの「CS4392」は2000年から生産されているのですが、マランツが、2010年7月に発売したCDプレーヤー「CD5004」にも、採用されたという息の長いDACです。 SACDのDSDデコーダーにはSONY製のCXD2753Rを使用。このチップは後継機のDV-S757Aや、SONYのユニバーサルプレーヤーDVP-S999ESでも使われていました。 映像回路ではNSVプロセスを採用した、アナログ・デバイセズの12bit/108MHzの映像用DAC「ADV7300」などが使用されています。 オーディオ回路のコンデンサにはルビコン製が多く使われています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | ||||||||||||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカのベースは樹脂製で、とりわけ強度があるというものではありません。 ピックアップやスピンドルモーターもよくある薄い鋼板のベースに取り付けられており、フローティングはされているものの、それ以上の防振対策は見あたりません。 スライド機構はワームギア方式。モーターからドリルのような螺旋(らせん)のついたシャフトが伸びており、この螺旋によってギヤが回り、ピックアップユニットが動くようになっています。アクセスはリニアモーター並みに高速です。 メカの下にはデジタルサーボや信号処理などのデジタル回路があります。この回路の上は金属製の板が張られており、メカとともに回路のカバーとなって、デジタル回路から発生する輻射(空中に放出されるノイズ)をブロックして、オーディオ回路などに影響するのを低減させています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (出力端子) | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

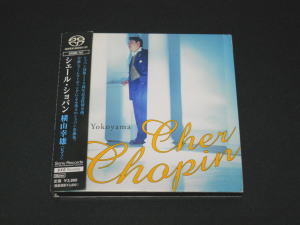

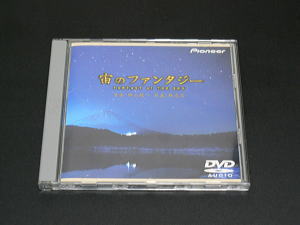

SACDソフトとDVDオーディオソフト |

||||||||||||||||||||||||

| SACDのソフトが初めて発売されたのは1999年5月21日で、SACDプレーヤー「SCD-1」の発売にあわせて発売リリースされました。 DVDオーディオのソフトは同じ年にわずかなタイトルが発売されますが、コピー防止の暗号の解読問題で、発売に慎重になるレコード会社が続出。タイトルがなかなか増えず、SACDに主導権を奪われてしまいます。 |

||||||||||||||||||||||||

|

Pioneer DV-S747Aのスペック

| 周波数特性 | 4Hz~20kHz(CD) 4Hz~88kHz(DVDオーディオ) |

| 全高調波歪率 | 0.001% |

| ダイナミックレンジ | 108dB |

| S/N比 | 118dB |

| 消費電力 | 14W |

| サイズ | 幅420×高さ97.5×奥行277mm |

| 重量 | 4.6kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |