|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > PD-8030 |

|

Pioneer PD-8030 |

| 1986年 定価89,800円 |

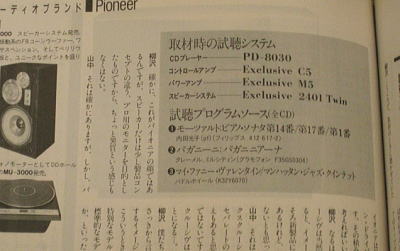

| パイオニアのPD-8030は1986年に発売されたCDプレーヤーです。 同じ価格帯のライバル機はSONY CDP-333ESD、YAMAHA CDX-900、KENWOOD DP-1100D、ONKYO Integra C-500Xなど。 PD-8030は前シリーズである「10シリーズ」のPD-9010X、PD-7010、PD-6010を置き換えるべく、発売された「30シリーズ」のモデルです。 ラインナップは他にPD-7030LTD(69,800円)、PD-7030(59,800円)、PD-6030(49,800円)というものでした。 結局、フラグシップ機のPD-9010X(1985年発売・149,800円)は、1986年には後継機が発売されず継続販売となっていました。 ところが雑誌でのEXCLUSIVEブランドの「C5」「M5」「2401Twin」などの試聴には、PD-9010XではなくPD-8030が使われており、当時のパイオニア社内では大きな期待?を持っていたのかもしれません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

PD-9010Xの後継機はPD-3000(1987年10月発売)となりますが、PD-9010Xは一足先に生産を終了してしまったため、一時期PD-8030がパイオニアのCDプレーヤーのフラグシップとなりました。 PD-8030は16bitのDAC(SONY CX20152)と、2倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターを搭載しています。 銅メッキシャーシや黄銅キャップカーボンなどの歪対策、ディスクスタビライザーやオーディオ・インシュレーターなどの振動対策もとられていました。 機能は24曲までのプログラム再生や、録音するカセットテープの長さにあわせて、自動的に録音曲数を計算して、プログラムしてくれるオートプログラムエディット機能も搭載しています。 実はPD-8030は1985年に発売されたPD-7010(89,800円)の改良機で、PD-7010に新たにデジタルフィルター※1を搭載し、シャーシに銅メッキを施し、ファインセラミック製のインシュレーターに交換したものです。このためPD-8030のD/Aコンバーターは1984年のSONY CDP-302ESなどと同じものです。 1986年はCDプレーヤーの普及期に入り、各社ともに新しい技術をどんどん投入していましたが、パイオニアはLD/CDコンパチブルプレーヤーに力を注いでおり、CDプレーヤーは完全に後回しという感じでした。 当然、ヒットしたり話題となった機種はほとんどなく、スペックや内容的にも他のメーカーの後塵を拝していました。そのかわりSONYやYAMAHAに比べると、だいぶ値引率が良かったように記憶しています。 このPD-8030の発売後に、パイオニアの技術者は「ステレオサウンド」のインタビューで「CDプレーヤーでは昨日の技術が今日には通用しないというような状況を迎えている」ということを語っていますが、他社が新しい技術を使ったニューモデルを続々と投入する中、1年前のモデルに小手先の改良をして、「新商品」といわざるを得なかった会社の姿勢への怒りのメッセージだったのかもしれません。 そんなパイオニアが方針を変えて新しい設計や物量を投入しはじめたのが、1987年の名機PD-3000で、その後はPD-2000やターンテーブル方式のPD-Tシリーズなど内容的にも素晴らしいプレーヤーを開発していきます。 ※1 PD-7010の基板はデジタルフィルターが取付けできるようになっており、輸出仕様ではデジタルフィルターを搭載していたようです。 (音質について) PD-8030の音質はというと解像度や透明感だけなら、現在のエントリークラスにもかないません。持ち味はしっかりとした中低音で、特に低音は少音量でもよく出てきます。 これは現在の9万円クラスのCDプレーヤーでも真似できないところです。レンジ・音の広がり・奥行きはそれなりですが、古いDACの割には音の輪郭はしっかりしており、ボーカルの定位も良いです。 全体の傾向としては同じ積分DACを搭載している上級機のPD-9010Xと同じ。少しソフトで明るめのサウンドですが、ギスギスしたり派手なところなく、落ち着いたサウンドです。 今ふうに透明感や解像度、ワイドレンジに重きを置くと、クラシックやジャズを聴くのは厳しいかもしれません。ただ1980年代のパイオニア・サウンドの「香り」を楽しみながら聴くのも、なかなか良いものです。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| 薄型で精悍なデザインです。両側には当時は高級機の証しともいえる木製のサイドパネルがついています。 デザイン的には先代のPD-7010とほとんど変わりがありません。操作性はプレイ、ストップ、ポーズ、スキップなどのボタンがとても大きいので使い易いです。 カラーは国内モデルはブラックですが、海外仕様にはシルバーもありました。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

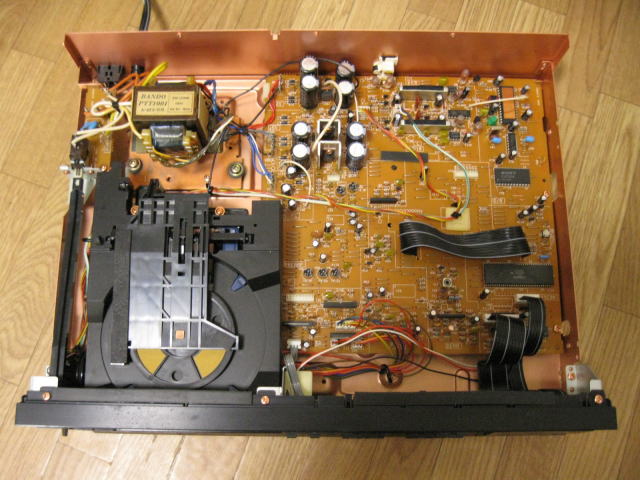

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| シャーシは磁気歪を低減するために銅メッキがされています。底板はプレスによるパターンで強度を上げています。 下級機のPD-7030やPD-6030のほうは設計が新しいため、有名なハニカムシャーシを採用しています。 天板・底板ともに厚さ1mmの鋼板を使っていますが、手で触ってみると明らかに底板に使われている鋼板の方が強度が高いです。※ 内部の基板は1枚で手前がサーボとシステム・コントロール、奥が電源とオーディオの回路となっています。 1984〜86年にかけては信号処理やサーボ回路の集積化が進んだため、89,800円の機種といえども、内部のパーツ数は少ないです。 これはSONYやテクニクスなど他社も同じです。ところが1986年の15〜16万円クラスでは物量競争が行われており、これが波及して翌1987年には各社の89,800円クラスにも物量が投入されていくことになります。 パイオニアもPD-8030の後継機となるPD-8070を発売しますが、内容は確かにPD-8030よりは進化したものの、他社のライバル機に比べるとまだかなり見劣りするものでした。 →1987年の89,800円クラスのプレーヤーの比較 ※CDプレーヤーなどの家電製品に使われる鋼板は、低炭素鋼または極軟鋼と呼ばれるもので、強度(引張強さ)は298〜380N/mm2まであるそうです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

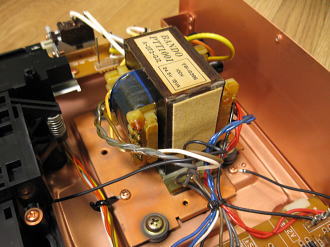

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源トランスはバンドー製で容量は15VA。別巻き線になっています。振動がメカや回路に影響を与えないように、シャーシからはフローティングされています。 電源回路は干渉を防ぐためにデジタル回路、オーディオ回路などに分けた独立電源です。オーディオ回路用には低出力インピーダンスのレギュレーターを使用しています。 電解コンデンサは日本ケミコンのSME 25V・2200μF、16V 3300μFなど。他にELNA製も使われています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

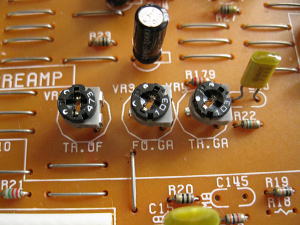

| (デジタル回路 サーボ・信号処理) | |||||||||||||||

| デジタル回路の主要パーツは基板の裏側にあります。サーボ回路は「リニアサーボシステム」と名付けられていますが、実際にはSONY製のサーボコントロール用ICの「CX20108」が使われています。 アナログサーボで、サーボの調整用ボリュームはFO・GA(フォーカスゲイン)、FO・OF(フォーカスオフセット)、TR・GA(トラッキングゲイン)、TR・OF(トラッキングオフセット)、TR・BL(トラッキングバランス)の5つ。 信号処理用のICはSONY製の「CX23035」、RAMは日立製の8bit CMOSスタティックRAM「HM6116FP-4」となっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

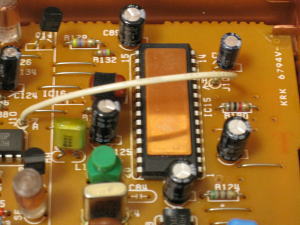

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||

| D/AコンバーターはSONY製16Bit・DAC「CX20152」です。このDACは 積分型のDACで電流出力となっています。 DACにはノイズ対策として銅板が貼り付けられています。 デジタルフィルターもSONY製のCX23024(16Bit・2倍オーバーサンプリング)を使用しています。 DACの後ろの回路はI/V変換、サンプルホールド、デグリッチャー(グリッチノイズの除去回路)、ローパスフィルター、ラインアンプ、ミューティング回路などがあります。 ローパスフィルターは村田製です。モジュール化されており、金属製のケースに収められています。 モジュール化されたローパスフィルターは、1982〜86年ごろのプレーヤーでよく見られますが、4倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターが普及すると、ローパスフィルターの次数が低くなり、簡素な回路で済むようになったため姿を消します。 オペアンプは三菱製のM5238。他に銅箔スチロールコンデンサなども使われています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカのベースは鋼板製で、シャーシとの接合部でフローティングされています。 ピックアップは3ビームで自社開発の「PWY-004」。スライド機構はウォームギヤのため高速アクセスも可能です。 CDディスクの振動を押さえるため、特殊樹脂による大きなディスク・スタビライザーが取付られています。パイオニアはこの後もディスク・スタビライザーを、いろいろなCDプレーヤーに装備していきます。 1989年にTEACが、このディスク・スタビライザーを発展させた「VRDS」(上面ターンテーブル方式)を開発したのに対し、パイオニアは翌1990年に、レコードプレーヤーと同じ「CDターンテーブル方式」のプレーヤーを開発することになります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子・リモコン) | |||||||||||||||

| 出力端子はアナログの固定出力が1系統のみです。他には電源コンセントが1つあります。PD-7010にあったサブコード端子は廃止されています。 専用リモコンは「CU-P0004」。 |

|||||||||||||||

|

Pioneer PD-8030のスペック

| 周波数特性 | 4Hz〜20kHz ±0.3dB |

| 全高調波歪率 | 0.003%以下 |

| ダイナミック レンジ |

96dB以上 |

| S/N比 | 100dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

94dB以上 |

| 消費電力 | 12W |

| サイズ | 幅457×高さ94×奥行310mm |

| 重量 | 5.8kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |