|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > PD-717 |

|

Pioneer PD-717 |

| 1988年 定価62,000円 |

| パイオニアのPD-717は1988年に発売されたCDプレーヤーです。輸出仕様は搭載されているDACが違いますがPD-7100となります。 この1988年は「598」(59,800円)クラスに各メーカーが優秀機を投入し、まれに見る激戦地帯となりました。→1988年の598プレーヤーの比較 PD-717は前モデルのPD-7070に比べると、DACを16bitから18bitに変更。デジタルフィルターも4倍から8倍オーバーサンプリングに進歩させて、オーディオ回路の強化が行われました。メカには高速アクセスが可能なリニアモーターを採用しています。 まあ、このくらいやったのだから、価格をちょっと値上げしてやろうということで、62,000円になったのかもしれませんが、他のメーカーは59,800円の価格据え置きで、PD-717よりもずっと多くの物量を投入していました。そのせいかPD-717はオーディオファンから注目をされず、雑誌でも評価されないというCDプレーヤーになってしまいました。 PD-717はD/Aコンバータはアナログ・デバイセズ製の18bit・DAC「AD1860N-J 」を左右独立で搭載。デジタルフィルターは自社製の8倍オーバーサンプリングのものを採用しています。 電源部はバイファイラ巻のトランスを採用することで出力電圧の平衡度を向上。デジタル部とオーディオ部を分けた独立電源として干渉を防いでいます。 メカはリニアモーターを搭載して高速なアクセスが可能。メカの重心を下げた「サイレントリニアモーターサーボメカ」とFRP製のメカベースにより、外部からの振動を抑えています。 シャーシはパイオニア独自のハニカムシャーシで、脚もハニカムインシュレーターとなっています。 プログラム機能は多彩で、通常のプログラム機能の他に、オートプログラム、タイムフェード、ワンタッチフェードなどがあります。特徴的なのはミュージック・ウィンドウで、曲の中から好きなフレーズを抜き出してフェードイン・フェードアウトでつなげることができます。 (音質について) 見た目はPD-3000に似ていて立派なのですが、出てくる音はパッとしません。確かに明るめのパイオニアサウンドですが、いかんせん解像力が悪く音にキレがありません。高音の艶はちょっと独特。音場は左右・前後ともに狭くて、こじんまりとしています。 ウチにある「598」のライバル機たちと比べても一番音が悪いです。 PD-717の弱点はオーディオ回路です。特にDACの「AD1860」は他のメーカーでも採用実績が少なく、実際に聴いてみても音の良いDACとはいえない感じがします。 |

|||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| 前モデルのPD-7070は薄型でしたが、PD-717は背を高くしてデザインもPD-3000に似せた物になりました。 操作系のボタンはディスプレィの右側にあります。PD-8070と比べるとサイズや配置が見直されたので使いやすくなっています。10キー(選曲ボタン)はダイレクトキーに変更されました。 プログラムや編集関係のボタンはパネルの上段と下段に分かれており、こちらは逆に脈絡のない配置になったため使いづらくなりました。 フログラムは20曲で、リピート機能は1曲/ALL/A→B/プログラム/ランダムの5モードとなっています。ミュージックウインドウ機能は、曲のフレーズをフェードイン/フェードアウトで取り出して、最大8フレーズまでつなげて再生することができます。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

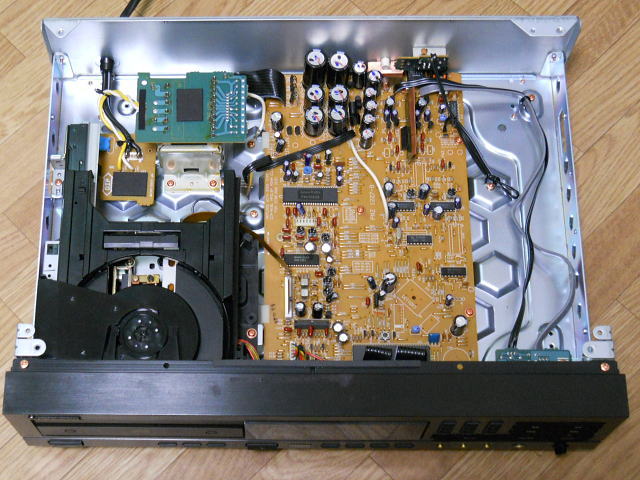

| (シャーシ・内部について) | |||||||||||||||||||||

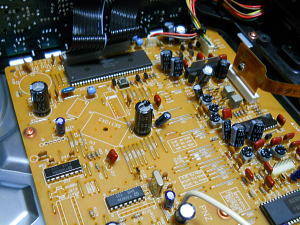

| シャーシは鋼板製です。PD-7070では磁気歪を低減するための銅メッキが施されていましたが、PD-717では廃止されています。 底板の厚さ1.3mmで、ハニカム状のプレスを施したハニカムシャーシとなっています。センター部には窪みがありますが中は空洞です。どうやら底板はセンターメカのPD-2000と共用になっているようです。 当時のこのクラスのCDプレーヤーの底板は、2重底や3重底を採用しており、もともと1枚板の強度を稼ぐために開発したハニカムシャーシは、時代遅れになりつつありました。 天板は0.9mmの鋼板で上が4個、サイドが4個と8個ネジで留めることにより、シャーシ全体の剛性を上げるようにしています。ただ鋼板自体の強度が弱く、防振材も無いので叩くとよく鳴ります。 インシュレーターは樹脂製のハニカムインシュレーターで、アルミの化粧リングが付いています。これもPD-2000と同じ物のようです。 手で持つとライバル機のVictor XL-Z521やONKYO C-701XDに比べるとだいぶ軽いです。カタログでは6.0kgとなっていますが実測では5.7kg。300gもさばよんでいました。 内部は左側にメカと電源トランス。右側の基板は手前がサーボや信号処理、システム・コントロールなどのデジタル回路。奥の左側が電源回路、右側がオーディオ回路とオーソドックスな配置です。基板が小さいのでスカスカとか言われそうですが、これでもPD-7070よりもパーツが増えています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||||||||

| 電源トランスはバンドー製で容量は18VAで、バイファイラ巻による独立巻線になっています。バイファイラ巻とは+と−のコードを並行にしてコアに巻くもので、出力電圧の平衡度の向上に効果があります。このトランスはPD-7070のトランスよりも容量は大きいですが、グレードとしては下の物になります。 回路はデジタル回路、ディスプレィ、オーディオ回路、D/Aコンバーターの4系統に分かれた独立電源回路で、7レギュレーターを採用しています。 電解コンデンサは、そこそこの本数を積んでいますが音の良い物はありません。日本ケミコン製の「NS」 35V・2200μF X2本、「NS-1」 16V・2200μFが4本。他に「AS」も使われています。 電源コードは並行コードです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||||||||

| デジタル回路の主要パーツはSONY製です。サーボコントロール用の「CXA1082B」やRFアンプ「CXA1081」、信号処理用の「CXD1135QZ」、8bit

CMOSスタティックRAM「CXK5816PN-12L」となどのチップが使われています。 オートフェーダー用のデジタルアッテネーターには、パイオニア製の「PD0026A」が使われています。 システムコンロール回路のマイコンは、操作ボタンがタッチされない時には、マイコンの動作を停止させて、デジタルノイズの発生を抑えるクリーンマイコン「PD3124」を搭載しています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||||||||

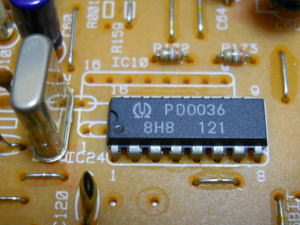

| D/Aコンバーターはアナログ・デバイセズ製の18bit・DAC「AD1860N-J」を左右独立で搭載しています。 AD1860N-Jは18bit・DACですがバーブラウンの16bit・DAC「PCM56P」と、ピン配置や仕様を共通にした、いわゆる「互換チップ」となっています。電流出力も可能ですがPD-717では電圧出力を使用しています。 このDACを採用したのは、海外メーカーや国内メーカーでも海外専用モデルがほとんどで、国内で発売されたモデルで搭載しているものは数えるほどしかありません。 普通ならばPD-717も、ライバル機と同じように18Bit・DAC「PCM58P」を搭載するところですが、たぶん価格はAD1860N-Jのほうが安かったのだと思います。しかし、パイオニアもこれではライバル機に太刀打ちできないと判断したのか、後継機のPD-737では、DACをPCM58Pに変更してしまいます。 ちなみに輸出仕様のPD-7100にはAD1860N-Jではなく、PCM56Pが搭載されていました。 デジタルフィルターは、自社製の8倍オーバーサンプリングの「PD0036」です。 ローパスフィルターは緩やかな減衰が持ち味のバタワース型を採用。ラインアンプはFETを使ったA級動作になっています。 DACの後ろのオーディオ回路は、PD-7070よりもだいぶパーツが増えています。といってもPD-7070の回路はエントリーモデル以下のレベルだったので、増えたといってもライバル機と比べると、まだ見劣りします。 この回路の左右のチャンネルの間には、干渉を防ぐために金属製のシート(色は違いますがアルミシートかもしれません)が設置されています。どうやら設計終了後に取付が決まったようで、基板には固定はされておらず、オペアンプに接着することで固定されています。 またアナログ端子も同じ素材を使ってシールドをしてありますが、これも被せてあるだけと雑な取り付け方をしています。 オペアンプはローパスフィルターとデエンファシス回路用に、JRC 4580LDが使用されています。コンデンサは音の良い物はありません。松下製の「AU」とELNA製のコンデンサが使われています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||||||||

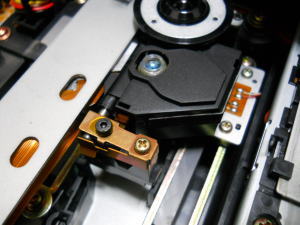

| メカは「サイレント・リニアモーター・サーボメカ」と呼ばれるものです。 メカの重心がメカを支えるサポート部よりも、下になるように設計されており、内部損失があり強度にも優れたFRPメカベースとフローティングシステムにより、外部振動に強いメカとしています。 とはいうものの、デザインをPD-3000に似せることを優先したため、トレイやメカの取付位置はPD-7070よりも高くなり、メカの重心も以前より上になっています。 デイスクのクランプはチャッキングアーム式で、ディスクの振動を押さえるディスク・スタビライザーが取付られています。 ピックアップは自社製の3ビーム「PWY-1011」で、ディスクの記録面から反射されて戻ってきたレーザー光を、読み取り電気信号に変換するフォトディテクタ(光検出器)に、バッファアンプを内蔵し外部のノイズにも安定した信号の読取りを実現しています。 またパイオニア独自の、RF信号の遅延による位相差を改善する「アキュ・フォーカスシステム」も搭載されています。スライド機構はリニアモーターを採用しており高速アクセスが可能です。 PD-7070やPD-8070で問題のあった、トレイのディスクを上下させるエレベーターは改良型となっています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (メカのメンテナンス・修理) この時期のパイオニアのCDプレーヤーに多いトラブルが、ピックアップレンズの脱落とフローティングのゴムの劣化です。ウチのPD-717は大当たりだったのか、両方とも発生しました。 1.ピックアップレンズの脱落 接着材の劣化によりピックアップレンズが取れてしまうというもので、再度接着すれば使えるケースも多いです。ウチのPD-717もそれで復活しました。 2.フローティングのゴムの劣化 ピックアップやスピンドルモーターが取り付けられたメカシャーシ(プレート)を、フローティングしているゴムパーツが経年変化により劣化・収縮してしまい、CDを再生するとディスクトレイやチャッキングアームと接触して、擦れる音を発生させます。対策としてはフローティングのゴムの下に、薄いワッシャーを挟んで、かさ上げすれば解消します。 ゴムベルトの交換は、モーターやプーリーのあるトレイのローディングユニットを取り出し、プーリーを抑えているネジを外してから行います。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (出力端子) | |||||||||||||||||||||

| 出力端子はアナログの固定出力が1系統。デジタル出力は光と同軸の2系統で、上にデジタル出力のON/OFFスイッチがあります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 上:PD-717(1988年) 下:PD-8070(1987年) |

Pioneer PD-717のスペック

| 周波数特性 | 4Hz〜20kHz ±0.5dB |

| 全高調波歪率 | 0.003%以下 |

| ダイナミック レンジ |

96dB以上 |

| S/N比 | 106dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

100dB以上 |

| 消費電力 | 10W |

| サイズ | 幅420×高さ123×奥行315mm |

| 重量 | 6.0kg(実測 5.7kg) |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |