|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > C-701XD |

|

ONKYO Integra C-701XD |

| 1988年 定価59,800円 |

| ONKYOのIntegra C-701XDは1988年に発売されたCDプレイヤーです。 前作のIntegra C-701Xは光伝送に力を入れ過ぎ、デュアルDACが当たり前の時代に、89,800円という価格でDACを1個しか搭載していないなど、他社よりかなり見劣りする内容のCDプレーヤーでした。 そこで後継機のC-701XDでは、光伝送方式に加えてONKYO独自の光駆動方式D/Aコンバーターを搭載。さらにシャーシの強化など防振対策の見直しを行いながら、価格を3万円も値下げして発売されました。 といっても1988年はスピーカーの「598戦争」と同様に、CDプレーヤーも「598」クラスが激戦区で、各メーカーは前モデルから大幅にレベルアップしたニューモデルを投入しました。 そのため、大幅なバージョンアップしたハズだったC-701XDは、ライバル機たちとほぼ同等のレベルに落ち着いてしまいます。 そのライバル機にはSONY CDP-228ESD、KENWOOD DP-7010、テクニクス SL-P777、ビクター XL-Z521などがありました。 →1988年の598プレーヤーの比較 Integra C-701XDの特徴は何といっても光伝送です。光伝送はデジタル回路とオーディオ回路を結ぶ信号を「光」に変換して伝送することで、回路を完全に分離し、オーディオ回路へのデジタル・ノイズの影響を防ぐというものです。 ONKYOは光伝送方式を1983年から開発を始め、1985年発売のC-700に世界で初めて搭載しました。これに刺激を受けた他のメーカーも上級機を中心に光伝送の搭載を行います。 ONKYOは他のメーカーが光伝送にフォトカプラを使用していたのに対し、高速でかつ精度の高い伝送が可能な「オプトリンクモジュール」を開発し、普及タイプの機種にも搭載しました。 もうひとつの「売り」は光駆動方式D/Aコンバーターです。このDACはトランスからの電源ではなく、光エネルギーを光起電力素子で電気エネルギーに変換した電源を使用しています。 この光駆動方式は、いったん「光り」にすることで、ノイズのないクリーンな電源が得られるとともに、電圧変動の影響が少なくなるというメリットがありました。そのためONKYOはCDプレーヤーだけでなく、プリメインアンプA-817EX・XD・XGなどにもこの光駆動方式を搭載しています。 他にも18bit・4倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターやリニアスライド・モーター、ダブルシャーシ構造、高強度のピックアップ・メカやダイキャスト・トレイなどなど、物量を投入したプレーヤーとなっています。 (音質について) 音質はというと高音はそこそこ出ており、伸びも良いです。しかし低音はブーミー。解像度や音場は普通という感じです。 いちおうクラシックにもジャズ、ロックにも対応したオールラウンドな音造りですが、全体のバランスも今ひとつ。物量はそれなりに投入されていますが、やはり「598」の音です。 失敗作ともいえる前モデルのIntegra C-701Xより音は向上していますが、この1988年の「598」クラスは、激戦区と呼ばれただけあって音のレベルも高く、KENWOOD DP-7010やVictor XL-Z521にはかないません。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルのデザインはこの時代の代表的な配置で、左にトレイ、真ん中にディスプレイ、右に20キー、下に操作系のボタンが並んでいます。 ディスプレィの時間表示は1曲の経過時間といっしょにTOTAL時間も表示されます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

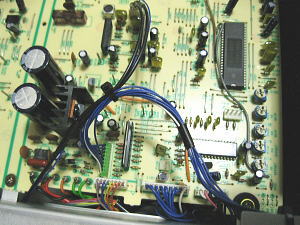

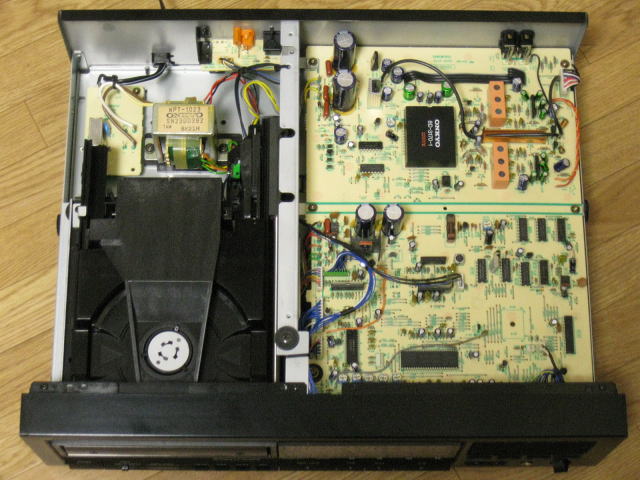

| (シャーシ・内部について) | |||||||||||||||

| シャーシの底板は2種類の特殊制振材を2枚の鋼板でサンドイッチしたダブルシャーシ構造(4重底)。天板は1枚の鋼板に小さな制振ゴムを貼り付けたものとなっています。 内部は電源からの磁気フラックスの侵入を防止するため、電源トランスとメイン基板の間にセパレーター(仕切板)があり、シャーシの強度のアップにも役立っています。 前モデルのC-701Xは「重し」とも言われたXスタビライザーが付いて8kgという重量でしたが、C-701XDでは正味で8kgの重量があります。 内部は左側がメカと電源トランス、右側のメイン基板は手前がデジタル回路、奥がオーディオ回路です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源トランスには「ONKYO」のマークがついていますが、田村製作所製の別巻線のトランスです。 デジタル回路とアナログ(オーディオ)回路に分けて電源を供給する独立電源となっていますが、デジタル・アナログ共に回路自体は簡素です。 電解コンデンサはニチコンのSEなどを使用しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

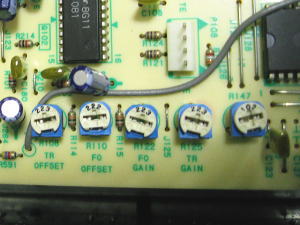

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||

| サーボ回路と信号処理回路はSONY製のチップがメインです。RF信号処理用の「CXA1081」、サーボ制御用の「CXA1082A」、エラー訂正などを行うEFMデモジュレーター「CXD1125」などが使われています。 サーボの調整用ボリュームはトラッキング・オフセット、フォーカス・オフセット、フォーカス・ゲイン、トラッキング・ゲインとVCO(刻印無し)の5つ。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

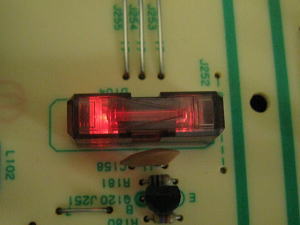

| (光伝送システム) | |||||||||||||||

| 光伝送システムは現在でいうところの「デジタル・アイソレーション」(デジタル絶縁伝送)です。 CDプレーヤーのデジタル回路では、ボタン操作やディスプレィに情報するためのマイコンや、信号処理やサーボ用のチップ、そしてディスプレィ自体からノイズ(いわゆるデジタルノイズ)が発生します。これらのノイズは音楽信号といっしょになって配線を流れるため、DACの前にデジタルフィルターを設置して除去しますが、100%除去できる訳ではありません。 そこで採用されたのが、信号をいったん光に変換して伝送することで、ノイズ成分を絶縁する光伝送システムです。 C-701XDでは、デジタル回路とオーディオ回路との間には、光伝送用の「オプトリンクモジュール」があります。これは送り側と受光側の2つの素子の間を、短い光ファイバーで結んだもので、従来のフォトカプラより伝送速度のズレを半分以下にして、高速な伝送を可能とするとともに、リーク(信号漏れ)は1/4と伝送精度も優秀でした。 デジタル回路からオーディオ回路に送られるのは、音楽信号だけでなくワードクロックやエンファシス、ミューティング信号などいろいろあり、C-701Xでは7系統、C-901XDでは6系統の信号を、オプトリンクモジュールとフォトカプラを使い分けて光伝送しています。 しかし、C-701XDにはオプトリンクモジュールが1個しか搭載されていません。その代わりオプトリンクモジュールの前後には、信号伝送関係のICが追加されており、もしかすると音楽信号といっしょに別の信号をミックスして光伝送し、オプトリンクモジュールの後ろで分離しているのかもしれません。 光伝送はオプトリンクモジュールやフォトカプラを、たくさん使用するためコストもかかりました。そのためYAMAHAはカレント・アイソレーション(電流伝送)、SONYはMOSゲートトランスファー(高インピーダンス伝送)、SANSUIはバランス伝送の応用など、光伝送に変わる技術を開発します。この結果、光伝送の搭載モデルは数を減らしていきます。 この他にも、デジタルフィルターが8倍オーバーサンプリングと能力が向上したり、1bitDACにはノイズシェイパーが搭載されるなど、ノイズの減衰対策が進んだことも、光伝送の衰退の一因になったかと思います。ONKYOもバブル崩壊後の90年代には、光伝送の搭載をやめていきます。 その後、光伝送はピュアオーディオでは、ほとんど使用されなくなりますが、スパークプラグなどノイズの発生源が多いカーオーディオでは使用されています。また医療機器や産業機械などでもノイズによる誤動作を防ぐために使用されています。 2000年代になると大容量のデータを高速で伝送するために、フォトカプラの高速化が行われたり、マイクロコイルなど新しいデバイスを使用したデジタルアイソレーターが登場します。 オーディオでは最近のハイレゾブームの到来とともに、USBケーブルを介してパソコンから侵入してくるノイズが問題となりました。そこで採用したのが1980年代にさかんに使われた「デジタル・アイソレーション」の技術です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||

| D/Aコンバーターは光駆動方式の「ONKYO 8D-3170-1」です。 光駆動方式は光起電力素子で、光を電流に変換したものを、DACの電源として使っています。いわゆるフローティング電源です。 メリットとしては、他の回路とGNDを切り離せるため、完全な独立電源となり、他の回路からの干渉(電圧変動やノイズの影響)を、防ぐことができます。 DACのシールドパッケージには特殊樹脂材料を使い、マイコンなどが発生する電磁波ノイズからの影響を抑えています。 このDACはパッケージに「ONKYO」と刻印されていますが、中味は東芝製の18bitDAC「TC9219F」が、左右独立で2個入っています。 このDACはC-MOSによる電荷転送方式のDACとなっており、18bit・4倍オーバーサンプリングの、デジタルフィルターもチップに内蔵されています。 電荷転送方式のDACは、MOS-FETの転送ゲートとコンデンサを組み合わせ、電荷の充放電を利用してD/A変換するもので、原理的にゼロクロス歪が発生しないというものです。動作としては初期のCDプレーヤー、に搭載された積分DACに近いものです。 この「8D-3170-1」を搭載したのは、結局C-701XDと輸出仕様のDX-5500 Integra/DX-6550 Integraだけだったようで、一代だけで姿を消してしまいました。 ちなみに上級機の光駆動方式DACは「ONKYO 8S-3380-1」で、中味はバーブラウン18bitDAC PCM58Pが使われています。 その他、回路にはオーディオ用のコンデンサ「MUSE」や銅箔スチロールコンデンサも使われています。ローパスフィルターには可変コイルが使われています。ラインアンプのオペアンプはJRC 4556S。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

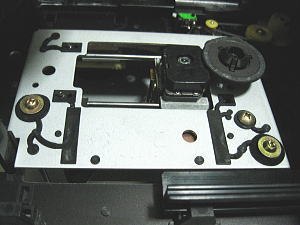

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカは、上級機のC-901XDと共通の高剛性素材を用いた強度の高いものです。 トレイは制振亜鉛ダイキャストとアルミニウム構造材を組合わせたハイブリッド・ダイキャストトレイ。 ピックアップはDLBA2Z001Aで、スライド機構にはリニアスライド・モーターを使用しています。 (メカのメンテナンス・修理) トレイを引き出せばトレイ駆動用のプーリーとベルトがあり、ベルトの交換は簡単にできます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子・リモコン) | |||||||||||||||

| リアパネルのデジタル出力端子は光と同軸の2系統、アナログ出力は固定と可変の2系統があります。 |

|||||||||||||||

|

ONKYO Integra C-701XDのスペック

| 周波数特性 | 2Hz~20kHz ±1db |

| 高調波歪率 | 0.003% |

| ダイナミックレンジ | 96dB |

| S/N比 | 100dB |

| サイズ | 幅435×高さ131×奥行365mm |

| 重量 | 8.0kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |