|

||

| TOP > 使っているオーディオ > チューナー > TRIO KT-1000 |

|

TRIO KT-1000 |

| 1980年 定価69,800円 |

| TRIO KT-1000は1980年10月に発売されたチューナーです。当時のラインアップでいうと、KENWOOD L-01T(160,000円)の下になるモデルで、TRIOブランドとしては一番上のモデルでした。 この頃は1970年代と比べるとチューナー全体として、高性能化と低価格化が進んでいます。シンセサイザーチューナーはようやく普及期に入りますが、発売されたのは4~5万円の中級機がメインで、高級機やビギナーモデルのほとんどは、まだバリコンチューナーでした。ただ翌年(1981年)になると、たくさんのシンセサイザーチューナーが発売されます。 ライバル機となるのはDENON TU-900、Lo-D T-50A、ONKYO integra T-417、SONY ST-J75、YAMAHA T-7など。 TRIOは1970年代末から高級機には、マグネチック・ディストーション(磁気歪)対策を徹底します。 プリメインアンプのKENWOOD L-01A、KA-1000、セパレートアンプのL-08C/L-08Mでは、非磁性体のキャビネットを採用するとともに、磁気歪の発生源である電源トランスを、本体から離して別のケースに収めました。チューナーのL-01Tではトランスを内蔵しているものの、木製の非磁性キャビネットを使いこれに対応しています。 KT-1000はKA-1000(145,000円)と組み合わせるために開発されたチューナーで、コストダウンのために木製ではなく、樹脂製のキャビネットを採用して磁気歪の対策をしています。 フロントエンドはFM5連パリコンです。サーボロックを搭載しており、一度同調するとロックが働き同調ズレの心配がありません。 RF部のイレクトコンバーションシステムは、アンテナからの信号をRF増幅を通さずに、直接ミキサーへ通すことができる回路です。 RF増幅をしないと音質的には不利と思いがちですが、実際に使ってみると音質が向上するのでビックリ。ただ効果が出るのは信号が強い放送局だけとなります。 AMは3連バリコンで、FMと同様にIF帯域を2段切換できます。ワイドポジションは音質重視。ローポジションは隣接局の妨害を排除し、高い受信性能を得ています。 IF段は従来の「パルスカウント方式」を改良した「ニューパルスカウントシステム」です。これは10.7MHzのFMのIF(中間周波数)を、第2 IF周波数1.96MHzに変換するダブルコ ンバー ト方式と、周波数変調信号をパルス信号(方形波)に変換して検波する「パルスカウント検波」を一体化した回路です。 ニューパルスカウントシステムは、直線検波が可能なため歪が低く、検波帯域幅が広く、安定度が高いという特徴を持っています。 MPX部はKT-9900やL-01Tで採用された、サンプリングホールド(サンプルホールド)回路です。これは正確な38kHzのスイッチング信号を生み出し、正確なスイッチングによりLチヤンネルとRチャンネルの分離度を高め、ステレオセパレーションを高める回路です。 この回路ではスイッチング信号にパルス波形を使用して、38kHzのピークだけを正確にサンプリング(抽出)します。ただスイッチング信号は波形ですので値が変化し、次の38kHzのピークが来るまで時間がかかります。そこで抽出したピーク値をホールド(維持)回路に渡して、絶えず38kHzの信号を流せるようになっています。 電源部には独立電源オシレーターを搭載しており、回路間の相互干渉を防いでいます。 KT-1000は上記のようにKA-1000と組み合わされるチューナーです。KA-1000は高級機にカテゴリーされるプリメインアンプ。KT-1000は69,800円という中級機の価格ですが、KT-9900(1978年・200,000万円)と比らべると、なかなかの実力を持っていることが明らかになります。 受信能力はKT-9900は9連バリコンなので、さすがにかないません。しかし選択度はwide、narrowともに、KT-1000が上回っています。音質に影響するスペックでは、WIDEでの高調波歪率の一部の帯域ではKT-1000が上回り、ステレオのS/N比やチャンネルセパレーションでもKT-1000のほうが上です。これは新型のパルスカウントシステムやサンプリングホールド回路による効果だと思います。 (受信について) 現在はFMアンテナが無いので、ケーブルテレビからFM放送を聴いています。受信性能はとても良好で、ふつうに使用する部分では何も問題ありません。 遠距離や弱電界の放送局の受信性能でいうとKT-8000やKT-1010にはかないません。 (音質について) TRIO KT-8000と比べると解像度が向上しており、音のキレが増しています。サンプリングホールドの効果か、定位が良く音の広がりも良いです。バリコンチューナーとしては優等生的な音だと思います。 KT-1000が発売されたのは、ちょうどバリコンチューナーからシンセサイザーチューナーに移行していく過渡期。技術的にはバリコンチューナーの成熟期に当たるので、バリコンチューナーとしては高い性能を持っています。 しかし1982年からPioneer F-120など、シンセサイザーチューナーの高音質化が始まり、スペック的にも1970年代の高級機をも凌駕するようになります。そのため単純な音の良し悪しでいうと、KT-1000の音はKT-1010やKT-880Fなどにはかないません。 KT-1000の評価は、バリコンチューナーの音に何を求めるかで、違くなるかもしれません。アナログ感とウォームトーンを持った「良い音」を求めるなら、KT-1000はとても良いチョイスになると思います。 ただCDなどの現代的(デジタル的)な音を求める場合は、期待ハズレになると思いますし、また優等生的な音のため、色艶など個性的な部分を求める人には物足りないかもしれません。 もし1970年代のノスタルジックな「チューナーの音」、極端に言うとS/Nやセバレーションがちょっと悪いなからも、その個性が音に出る物というのなら、KT-8000やONKYO T-455nⅡのほうが、「らしさ」を味わえます。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| KT-1000のフロントパネルは当時のチューナーとしては斬新なデザインです。プリメインアンプのKA-1000に合わせたデザインですが、斬新だから良いデザインとは限りません。 カタログの写真は黒をバックをにして、KT-1000に強い照明を当てて、白黒写真のようにハイライトを強調した写真です。この写真と実物を比べると全く違う。女性が写真を撮るときに小ジワを隠すために、照明を強めに当てて「飛ばす」のと同じです。 ネットではプラスチックを使っていて、安っぽいなどと書かれていますが、それ以前の問題としてデザインが凡庸なのです。悪く言えばチューニングスケールを黒にして、前面にガラスを使い、チューニングダイアルをメタリックにすれば、高そうに見えるだろうという感じです。 シグナルメーターやチューニングメーター、ダイアルの大きさ、操作ボタンの質感や配置など、1970年代のチューナーのデザインでポイントになっていたところに、神経がいきとどいていません。デザインとしては弟分のKT-900のほうが、まとまりがあります。 レイアウトは上部に操作スイッチ。下部にチューニングスケールとシグナルメーターとチューニングメーター、STEREOとサーボロックのインジケーターというシンプルな構成です。 操作スイッチは左側から、電源スイッチ、FM REC CAL、IFバンドの切り替え、AUTO/MONOの切り替え、FMダイレクトコンバーションシステムの切り替え、FM/AMの切り替えスイッチがあり、使い勝手は悪くありません。 サーボロックはチューニングダイアルがセンサーになっており、チューニングダイアルを触れている間は解除され、選局が終わって手を放すとサーボロックがONになります。 シグナルメーターとチューニングメーターは、チューニングスケールと一体化されていますが、見ずらいです。 フロントパネルがシルバーのプラスチックなので、くすみが発生しやすく目立ちやすいです。これを取る場合もアルミパネルよりも慎重な作業が必要となります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (キャビネットと内部について) | |||||||||||||||

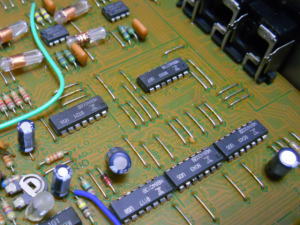

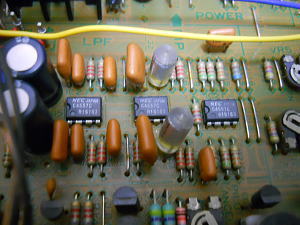

| KT-1000は樹脂を使用した非磁性キャビネットです。樹脂の部分は底板、フロントパネル、サイドパネルで、天板とリアパネルは鋼板(鉄板)です。 両サイドにはフロントパネルとリアパネルを結ぶ鋼板製のビームがあり、基板やトランスはこれに取り付けられています。 CDプレーヤーのページでも書いていますが、樹脂製のシャーシやキャビネットは、けっして性能が悪い訳ではありません。磁気歪の防止に役立つだけでなく、樹脂には内部損失があるので、それ自体で振動を吸収します。また金属と組み合わせることで、振動係数を変えてシャーシの共振も防げるため、回路基板の発振防止には好都合です。 後は発売から35年も経っている訳ですが、サビないというのもメリットかもしれません。 天板とリアパネルが鋼板なのは、オーディオ機器の重ね置きした時に、天板が樹脂だと簡単にキズが付いてしまうためだと思います。(天板には厚めの鋼板が使われています)。 またチューナーの後ろにオーディオ機器を設置することはないので、鋼板のままにしたのだと思います。 ただ非磁性キャビネットと言いながら、内蔵のトランスには磁気漏れを防ぐ、シールドカバーがありません。もしかするとKT-1000のトランスは小さいので、磁気漏れが少なく回路への影響は少ないと判断していたのかもしれません。 そうするとこのキャビネットの目的は、アンプの巨大なトランスや、レコードプレーヤーのモーターから発生する磁気漏れに対応するのが、目的だったという可能性もあります。 内部のレイアウトは左端に電源トランス。メイン基板は左側は電源回路とMPX部があります。このMPX部はサンプルホールド回路があるために、基板の約半分を占めています。右側の奥にはバリコンとフロントエンド。手前にはIF部とAMの回路があります。フロントパネルの後ろにはスイッチング基板があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源部は独立電源オシレーターという回路です。名前のとおり独立電源回路ですが、電源部にオシレーター(発振器)を搭載している訳ではありません。 検波回路やMPX回路で発生したノイズ成分が、電源ラインに乗って電源部に戻り、それがまた電源ラインに乗って局部発振回路に流れ込むのを防ぐために、局部発振回路の電源を検波部やMPX回路と分離しています。これにより発振回路で作られる基準周波数の、正確度や安定度を向上させています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (フロントエンド) | |||||||||||||||

| フロントエンドのバリコンは、FM5連・AM3連です。 特徴的なのはダイレクトコンバーションシステムで、TRIO/KENWOODのチューナーの中でも、搭載している機種は少ないです。 ダイレクトコンバーションシステムは、RF段での2信号特性(相互変調妨害、.感度抑圧)の発生を抑える回路で、アンテナからの受信信号をRF増幅を通さずにミキサーへ直接送り込む(キャンセルする)ことで、SN比の改善や、広いダイナミックレンジを得ています。 ただ、これが使えるのは受信信号が強い放送局に限られるので、ノーマルポジションでは従来どおり、RF増幅を行います。 AM用のチューナーICはサンヨー製の「LA1245」です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (FM復調 IF・検波回路) | |||||||||||||||

| ダブルコンバート方式とパルスカウント検波を搭載しています。 ダブルコンバート方式は第1 IF周波数10.7MHzを、第2 IF周波数1.96MHzに変換するもので、相対周波数偏移が上がるため、検波効率が上がりSN比を改善するための回路です。 パルスカウント検波は、まず周波数変調信号をリミッターアンプで方形波(パルス信号)に変換。これをトリガー回路と単安定マルチ回路(単安定マルチバイブレータ)で、パルス幅の等しい出力にします。これを積分回路に通して復調信号に変換しています。 従来の検波回路では回路の特性上、インピーダンス変化による非直線歪みが発生していましたが、周波数帯域の全般にわたって直線検波が可能なため、理論的には非直線歪みが起きません。 IF帯域幅は歪率を抑えて音質重視の「WIDE」と、高選択度特性によるク リアな受信ができる「NARROW」を選択できます。 パルスカウント用のICは、TRIOのロゴが入った「TR4011」と「TR7020」です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ステレオ復調 MPX回路) | |||||||||||||||

| MPX部のサンプリングホールド回路は、38kHzのスイッチング周波数が正確に安定して作れるため、キャリアリークの発生が抑えられ、高い精度のチャンネルセパレーションが実現できます。 KT-1000のサンプリングホールド回路は、KT-9900やL-01Tに搭載された回路をを改良した「ニューサンプリングホールド回路」です。 従来のサンプリングホールド回路には、FMのSCA放送を受信した時に、SCAフィルターを使ってビートノイズを取り除く機能が付いています。当時、SCA放送は日本では実施されておらず、アメリカへの輸出をにらんだ機能ともいえます。 ただ日本においても、マルチパスや隣接局の干渉により発生した、高い周波数成分がパルスカウントで、方形波に変換した時に、可聴帯域に変換されてノイズ成分になるという問題がありました。 ニューサンプリングホールド回路では、これらに対応するためにSCAフィルターを使わず、ノイズ成分の逆相を作って打ち消すとしいう仕組みに代わっています。 MPX回路は音質にも配慮がされており、高音質のスチロールコンザンサが使用されています。 パーツは日立製のFMステレオデモジュレーター(復調器)の「HA11223W」。サンプリングホールド回路のロジックICは、富士通製のゲートIC「MB84002B」「MB84071B」。フリップフロップの「MB84013B」。マルチプレクサは「MB84066B」。ローパスフィルター用のオペアンプはNEC「PC4557C」です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (アンテナ端子・出力端子) | |||||||||||||||

| アンテナ端子は75Ωの同軸ケーブルコネクター と、AMアンテナ端子、GND端子があります。 出力端子は固定出力と可変出力があり、その横に出力レベルのボリュームがあります。その他にFMマルチパス出力があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| AMループアンテナ |

TRIO KT-1000のスペック

| FM | 受信周波数 | 76MHz~90MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 周波数特性 | 15Hz~15kHz ±0.5dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 感度 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SN比50dB感度 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 選択度 | WIDE 45dB NARROW 65dB |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高調波歪率 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| S/N比 | MONO 90dB STEREO 85dB |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ステレオ セパレーション |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イメージ妨害比 | 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| IF妨害比 | 110dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| スプリアス妨害比 | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| AM抑圧比 | 70dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サブキャリア抑圧比 | 73dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| キャプチャーレシオ | WIDE 0.8dB NARROW 2.0dB |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| AM | 受信周波数 | 520kHz~1650kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 実用感度 | 10μV/m(IHF) 200μV/m(ループアンテナ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 選択度 | WIDE 30dB NARROW 50dB |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歪率(1000kHz) | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| S/N比 | 52dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イメージ妨害比 | 70dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 消費電力 | 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サイズ | 幅440×高さ123×奥行388mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 重量 | 6.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |