|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > ONKYO DX-30 |

|

ONKYO DX−30 |

| 1983年 定価150,000円 |

| ONKYOのDX-30は1983年11月に発売されたCDプレイヤーで、DX-5に続くONKYOのCDプレーヤー2号機です。海外にもDX-300の型番で輸出されています。 ライバルにはSONY CDP-501ES(168,000円)、テクニクスSL-P8(150,000円)、サンスイ PC-V1000(150,800円)、TRIO DP-1100(149,800円)、DENON DCD-1800(159,000円)、Lo-D DAD-800(159,000円)などがありました。 1982年10月〜12月にかけて各社からCDプレーヤーの1号機が発売されます。当時の大卒の初任給は12万7千円で、ONKYOの1号機「DX-5」の価格は250,000円とほぼ給料2ヶ月分の値段でした。 この価格は各社の1号機の中で一番高い価格であり、一番売れたSONYのCDP-101(168,000円)と比べても約8万円も高いというものでした。 1年後となる1983年の秋に投入された各社のCDプレーヤーのコンセプトは明確で、普及を進めるための価格の引き下げと音質の向上です。資金力があるSONY、テクニクス(現パナソニック)、Lo-D(日立)、YAMAHAなどのメーカーは、価格訴求用のモデルと音質を向上させたモデルの両方を発売。その他のメーカーは1台で両立ということになりました。 この時に、価格のベンチマークとなったのはやはりCDP-101で、ライバルメーカーは168,000円という価格を下回る値付けをしています。当然SONYもそのことはわかっており、音質を訴求したESモデル「CDP-501ES」を168,000円を発売してこれに対抗します。 ONKYOのDX-30は音質に影響を及ぼすシャーシ、メカ、電源など基本性能となる部分をしっかりと作り込みしながら、DX-5から10万円も安い価格を実現したモデルです。 D/AコンバータにはSONY製の16bit積分DAC「CX20017」を採用。ローパスフィルターには11次のモジュラータイプを搭載してノイズを除去しています。 音質向上のためにONKYOが考えたのは、自社のアンプの技術の投入です。電源部にはプリメインアンプ「Integra A-819RS」などに搭載された「スーパーターボ方式」を採用し、トランスなどから発生するノイズを抑えています。またオーディオ回路にもアンプで培われた「スーパーサーボ回路」を投入して、ノイズを低減し音質を向上させています。 シャーシは堅牢なビーム構造となっており、メカにはダイキャスト製のベースを採用するなど振動対策にも力が入っています。 (音質について) 初期のCDプレーヤーであり、初期のDACということで解像度やレンジはさほど良くないです。ただ音はナチュラルで変に誇張されたり、刺激的な部分はありません。積分型DACの良さを感じることができるプレーヤーだと思います。 30年前の機種であり、CDプレーヤーとしはまだ発展途上の時期なので、「実戦」での使用はちょっとつらい部分もあります。ただディスプレィのデザインや色づかいは、現在のCDプレーヤーのただ表示すれば良いというものと違って、雰囲気のあるものですし、回転するディスクが見られる窓とともに「見る」楽しみを味わえます。 |

||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | ||||||||||||||||||||||||

| トレイの上には中のディスクが見られる窓があり、ディスクがセットされると「DISC

IN」のインジケーターランプが点灯します。 ディスプレィは3層構造で保護板、文字板、FL管の本体となっています。FLは淡いグリーンの文字。インジケーターの文字などはサイドからの照明により、浮かび上がるような感じで表示されます。 表示はトラック、インデックス番号、再生時間などで、その下の「TRACK MEMORY」にはプログラム(メモリー)したトラック番号が表示されます。一番下の「PICKUP POSITION」は、初期のCDプレーヤーの代表的な機能で、ディスクのどのあたりを再生しているかを、ピックアップの位置として表示するインジケーターです。 ディスプレィの下に10キーがありますが、曲のプログラム(メモリープレイ)専用で、再生時のダイレクト選曲には使えません。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

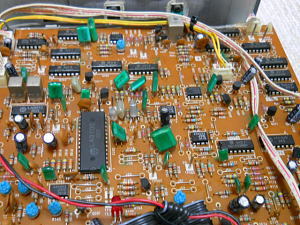

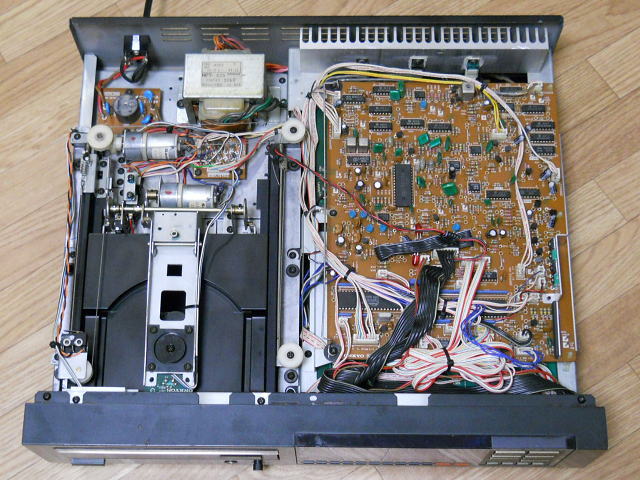

| (シャーシ・内部について) | ||||||||||||||||||||||||

| シャーシは剛性を高めるために、前後のパネルをつなぐ3本のビームがあります。しかし、底板の2重化や天板に防振材を貼るということはされていません。 インシュレーターは直径41mmと小型。樹脂製でアルミの化粧リングが取り付けられています。 内部は左側がメカと電源トランス。右側のメイン基板は3層となっており、1番上がサーボとシステムコントロール回路、真ん中がピックアップのコントロール回路、一番下には電源と信号処理、オーディオ回路があります。 このオーディオ回路の裏側部分には、デジタル回路からの輻射ノイズを防ぐために、アルミパネルが装着されています。 メイン基板の後ろには放熱用のヒートシンクがあります。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 底板をはずしたところ | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (電源回路) | ||||||||||||||||||||||||

| 回路の集積化が進んでいない時期のため消費電力も多く、電源トランスは41VAと大きいものを積んでいます。トランスは別巻線で、電源回路もサーボ、デジタル、ディスプレイ、オーディオの4系統に分けた独立電源となっています。 この電源回路には、プリメインアンプ「Integra A-819RS」に搭載された「スーパーターボ」が採用されています。 スーパーターボはノイズの発生原因ともなる電源トランスを、純電気的に増幅回路と切り離すというもので、電源のプラスとマイナスのアンバランスから生じるノイズに対応する「デルタターボ回路」と、信号の大小によって発生するノイズに対応する「ターボフィルター回路」から構成されています。 電解コンデンサはニチコンの16V・4700μFが2本、25V・3300μFが2本など。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | ||||||||||||||||||||||||

| デジタル回路は1番上の基板にサーボとシステムコントロール、真ん中の小さな基板にピックアップのコントロール、一番下の基板に信号処理の回路があります。 サーボ回路は集積化が進んでいないのでパーツ数が多いですが、それでも1982年に発売された各社の1号機よりは少なくなっています。 メインとなるのはサンヨー製のサーボ制御IC「LA9100」ですが、後のサーボ用ICと違って機能は限定的で、多くICと組み合わせないといけないというものでした。DX-30では日立製や東芝製のICが使われています。 信号処理回路は、集積化されたSONY製のICで構成されているため、コンパクトな回路になっています。EFMとサブコード復調用の「CX7933」、RAMコントロール用の「CX7934」、CIRC復調用の「CX7935」などのICがあり、RAMは日立製の8bit CMOS スタティックRAM「HM6116P-4」です。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | ||||||||||||||||||||||||

| D/Aコンバータは16bitの積分型DAC、SONY製の「CX20017」です。 積分型DACはコンデンサの充放電を使った積分回路とともに組み合わせて使われるDACで、コンデンサの「電圧はコンデンサに入力される電流の積分値に比例する」という特徴を使って動作しています。 まずCDからのデジタル信号を、クロックを使ったデジタルカウンターにセットして、カウントダウンをします。カウントダウンと同時にコンデンサの充電を開始し、デジタルカウンターが「0」になった時点で、充電をやめます。このようにして入力したデジタル値に対応して、コンデンサの出力電圧(アナログ出力)を得るというものです。 この方式はゼロクロス歪などが発生せず、ノイズにも強い方式でしたが、変換精度に難がありラダー型のDACなどにとって変わられていきます。 「CX20017」はシングルDACのため、変換された信号はNECの「μPD4053BC」でスイッチングして、左右のチャンネルの音を分離しています。 ローパスフィルターはムラタ製で11次のものを使用。モジュール化されており銀色のケースに収められています。まだデジタルフィルターは搭載されていません。 ラインアンプの部分はONKYOのプリメインアンプに搭載されている「スーパーサーボ」となっています。スーパーサーボは位相反転回路を使ったサーボループを構成し、カットオフ周波数(1Hz)以下を遮断することで、音質に悪影響を与える超低域成分やDCリークを抑えています。 オペアンプは積分とサンプルホールド回路用にJRC製の「072」、デエンファシス用に「5534」、スーパーサーボとラインアンプに「4558」が使われています。電解コンデンサはニチコンの「SE」やスチロールコンデンサが使用されています。 ヘッドフォン回路は、SANYOの2chヘッドフォン駆動アンプ「LA4177」が使用されています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

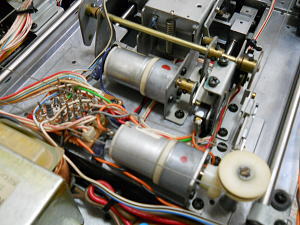

| (ピックアップ・ドライブメカ) | ||||||||||||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカは、3mm厚のアルミダイキャストのメカベースに装着されており、ピックアップ自体もダイキャストのベースにマウントされています。 ピックアップは東芝製の「OPH-32」で、スライドはギヤ式。スピンドルモーターはブラシレスサーボモーターとなっています。 トレイの開閉(ローディング)メカは、金属製のワイヤーを使用した機構になっています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (出力端子) | ||||||||||||||||||||||||

| リアパネルの出力端子はアナログの固定出力1系統だけです。まだリモコン対応にはなっていません。 | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 上:ONKYO DX-30(1983年) 下:ONKYO C-777(2005年) |

ONKYO DX-30のスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜20kHz ±0.5db |

| 高調波歪率 | 0.003% |

| ダイナミックレンジ | |

| S/N比 | 95dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

90dB |

| サイズ | 幅435×高さ114×奥行380mm |

| 重量 | 9.3kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |