|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > DCD-1800 |

|

DENON DCD-1800 |

| 1983年 定価159,800円 |

| DENONのDCD-1800は1983年12月に発売されたCDプレイヤーです。 DENONはCDプレーヤーの1号機として、1982年にDCD-2000(189,800円)を発売します。表向きは共同開発ということになっていましたが、事実上はLo-DのDAD-1000のOEMでした。 DENONの自社開発としての1号機は、1983年9月にDN-3000FC(受注生産・1800,000円)を発売します。これは放送局用のプレーヤー DN-3000Fに、ラインアウト用のRCA端子を取り付けただけのものです。 他の放送機器と同様にコンソール型となっており、モニタースピーカーやTOCスイッチなどの特殊な機能やボタン配置を持つ機材であり、実際にはとても民生用のCDプレーヤーとは呼べないものでした。 その3ヶ月後に発売されたのがDCD-1800です。サイズはいわゆるコンポサイズで開発されたため、民生用として開発された最初のモデルであり、DENONのCDプレーヤー1号機とも言われる所以です。 DCD-1800のD/Aコンバータは、バーブラウンの16bit・DAC「PCM53JP-V」を搭載。デジタルフィルターは搭載していません。 このDCD-1800に初めて採用されたのが、有名な「スーパーリニア・コンバーター」という回路です。これは「変換誤差補正回路」と呼ばれるもので、D/A変換時に抵抗値の誤差からが生じるゼロクロス歪みを、検出して補正することで歪みを排除するというものです。 メカはDENON独自のスイングアームメカ「リニアドライブ・トレーサー」です。スイングアームメカの特徴は、トラッキング機能とスライド機構が一体化されていることで、これにより稼働部分が少なくできるため、機械的な信頼性が高く、またトレース能力も向上するというものでした。 DCD-1800は、放送局用のCDプレーヤーDN-3000Fと同じメカニズムを採用し、高精度かつ優れた耐久性を持っていました。 DCD-1800は159,800円という価格ですが、1983年の15~16万円というのは普及機の価格帯です。この後、CDプレーヤーは技術の発達と量産により、急速に価格を下げていきます。 ライバル機は、他社でいう第2世代のCDプレーヤーたちで、SONY CDP-501ES(168,000円)、テクニクスSL-P8(150,000円)、サンスイ PC-V1000(150,800円)、TRIO DP-1100(149,800円)、ONKYO DX-30(150,000円)、Lo-D DAD-800(159,000円)などです。 後継機は1984年12月に発売されたDCD-1800Rです。単にDCD-1800がリモコン対応になっただけではなく、ピックアップの変更やメカのフローティングの強化、サーボ回路や信号処理回路の変更など、多岐に渡って改良がされました。 しかし、当時のCDプレーヤーの技術革新のスピードはすさまじく、翌年2月に発売されたmarantzの傑作機 CD-34と比べると、シングルDACでデジタルフィルター未搭載、回路の設計も古いDCD-1800Rは、発売された時点で、すでに時代遅れになっていたといもいえます。 (音質について) 全体的にはウォームトーンで、現在のDENONの音とは方向性が違います。 レンジは狭いですが、低音の押し出しは強くなく、高音のほうが良くでる感じです。 少しノイジーに感じるのは、半導体がたくさんあるデジタル回路が、オーディオ回路のすぐ隣にあるため、輻射ノイズを拾っているせいかもしれません。 ともあれ、80年代後半や90年代、そして現在とも違う、ウォームトーンの「DENON」サウンドは、意外と魅力的。小編成のクラシックやボーカルはなかなか良いです。 |

||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | ||||||||||||||||||||||||

| 落ち着いた高級感があるデザインです。カラーはDENONの80年代のCDプレーヤーでは珍しいシルバーでサイドウッドともよく合います。 メインの操作ボタンはディスプレィのに集まっており、サイズも大きいので操作しやすいです。ディスプレィの右側には、10キーとプログラム関係のボタンがあり、その下にはタイマーのON/OFFスイッチと、ヘッドフォン端子とそのボリュームがあります。 10キーは「0」から始まり「9」で終わる不思議な配置。選曲の際はダイレクトキーではなく、数字のボタンを押してから「PLAY」ボタンを押します。 ディプレィの表示はトラックNo、インデックスNo、再生時間で、右端は次に再生されるトラックNoが表示されます。これはミュージックカレンダーが無いため、プログラム再生時に次ぎの曲を予告するためのものです。 リモコンには対応していません。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、 音質は良くありません。 |

||||||||||||||||||||||||

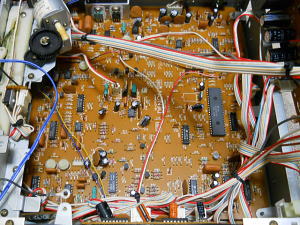

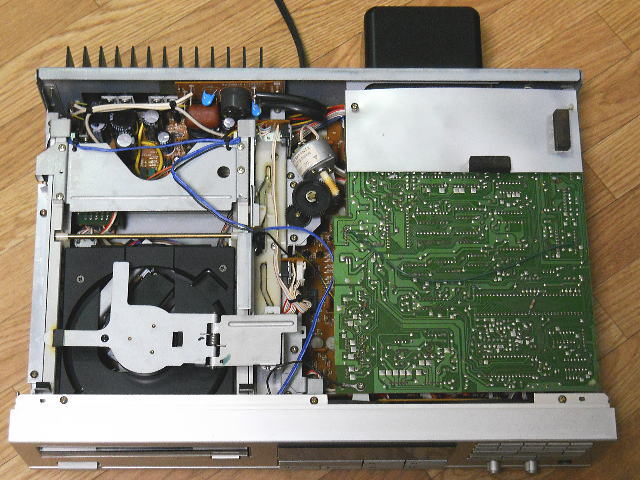

| (シャーシと内部について) | ||||||||||||||||||||||||

| シャーシは鋼板製です。天板も鋼板製でメカの上の部分に防振材が取り付けてあります。底板には放熱用のスリツトがたくさん空いています。サイドウッド付き。けっこう頑丈で重量はカタログでは9.5kgとなっていますが、実測では10.3kgあります。 脚はインシュレーターではなく、当時ミニ脚と呼ばれたものです。 内部は左側にスイングアームメカと電源回路。右側のメイン基板は2階建てで、下がサーボとシステムコントロール回路。上が信号処理回路とオーディオ回路です。下の写真ではトランスの手前、シールド板が貼られている部分がオーディオ回路となります。 まだ回路の集積化が進んでいない時代なので、両方の基板にはたくさんのパーツが取り付けられています。簡単にいえば、これだけのパーツが無ければ動かないという時期でした。 その後、1984~85年にかけて急速に集積化が進みます。そのおかげで85年にはSL-P500など高額機でも、中味がスカスカというものがありました。 それが一転するのが1986年。バブルの到来とともに物量競争がスタート。今度は音質を向上させるために、回路が強化されて品質の良いパーツがたくさん使われます。そして基板にはまた多くの部品が取り付けられるようになります。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

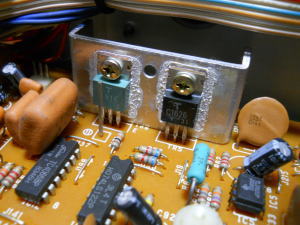

| (電源回路) | ||||||||||||||||||||||||

| 電源トランスは外付けで容量は33VA。外付けのためトランスのリーケージフラックス(磁束漏れ)による、回路への影響は避けられますが、内部はパーツがいっぱいで、トランスを置く場所が無いのも事実です。同様にレギュレータのヒートシンクも外付けとなっています。 電源回路はメカとデジタル回路、オーディオ回路、ディスプレイの3系統に分かれた独立電源となっています。 電源コードは並行コードです。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

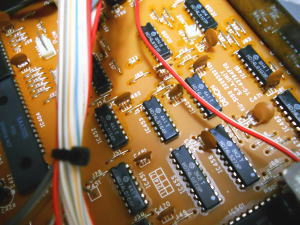

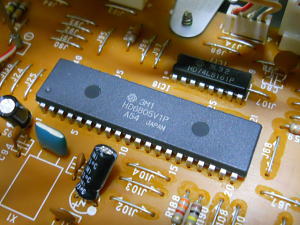

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | ||||||||||||||||||||||||

| デジタル回路は1階部分にサーボ回路とシステムコントロール回路。2階部分には信号処理回路があります。 信号処理回路はフィリップス製のチップがメインで、復調用のデモジュレーター「SAA7011」とエラー訂正を行う「SAA7020」。エラー訂正用のRAMは、日立製の8bitハイスピード・スタティックRAM「HM6116P-4」が使われています。 サーボ回路のメインは、日立製のマイクロコントローラ「HD6805V1P」で、どうやらこの中に制御プログラムが書き込まれているようです。フィリップスと同じスイングアームメカとはいえ、モーターの制御やスイングアームの軌道が違うので、フィリップス製のサーボチップが使えなかったのかもしれません。 サーボの調整ボリュームは全部で7つ。さらにレーザーの調整がメインだと思いますが、メカの下の基板に4つあります。1980年代末の設定をギリギリまで追い込むYAMAHA製のサーボと違って、11ヶ所もの調整をしないと動かないという回路です。試しにいくつか動かしてみましたが、ゲイン(マージン)は多めにとってあるようです。 ただし基板に書いてあるのは、パーツNoだけで何のボリュームなのかは解りません。オシロが無ければKKD(感と経験と度胸)で調整する他ないので、元の位置に印しを付けておくとか、慎重さが必要です。 またピックアップの高さがズレて、読み取りエラーを起こしていることもあるので、先に簡単に調整できるピックアップの高さ調整を、試みるのも良いかもしれません。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | ||||||||||||||||||||||||

| オーディオ回路はデジタル回路のすぐ隣ということで、DAC以外のパーツは大きなシールドケースの中に収められています。 D/Aコンバータはバーブラウンの16bit・DAC「PCM53JP-V」を搭載しています。 PCM53JP-Vはラダー抵抗型のDACで、全高調波歪率0.0025%、ダイナミックレンジ96dBというスペックを持ち、高速でありながら温度変化にも安定性が高く、歪みも少ないDACでした。 それにDENON独自のスーパーリニア・コンバーター(S.L.C.)を組み合わせて、音質劣化の原因となるゼロクロス歪を排除しています。 当時のマルチビットDACは、信号がゼロレベルを横切る点で歪が大きくなるという問題がありました。これが「ゼロクロス歪」と呼ばれるものです。 スーパーリニア・コンバーターは換誤差検出訂正回路により、ゼロクロス歪の原因となる信号の誤差を検出。それを元に補正用の信号を作成し、アナログ信号にに加えることでD/Aの変換誤差を低減し、ゼロクロス歪を排除しています。 デジタルフィルターを搭載していないため、ローパスフィルターはモジュラータイプの11次のものを採用して、ノイズを除去しています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | ||||||||||||||||||||||||

| メカはDENON独自のスイングアームメカ「リニアドライブ・トレーサー」です。スイングアームメカの特徴は、トラッキング機能とスライド機構が一体化されていることで、これにより稼働部分が少なくできるため、機械的な信頼性が高く、またトレース能力も向上するというものでした。 DCD-1800は、放送局用のCDプレーヤーDN-3000Fと同どメカニズムを採用しており、高精度でかつ優れた耐久性を持っていました。 有名なフィリップスのスイングアームメカ「CDMメカ」との違いは、トラバース機構にCDMメカがコイルと磁石を使用しているのに対し、DCD-1800ではDCモーターで駆動させています。 またCDMメカは、ピックアップの反対側にバランスウェイト(重り)が取り付け、シーソー構造にしてピックアップの重量を打ち消し、動作を軽快でスムーズにしています。それに対してDCD-1800のメカは業務用なので、重くて動作は遅いですが堅実なメカとなっています。 ピックアップは東芝製の「4998008 000」。ロットによって「4990076 001」という型番のピックアップも使われたようです。CD規格ではレーザーの波長は780nmですが、このピックアップは800nmのレーザーを搭載していました。 ピックアップが付いたトレースアームやスピンドルモーターなどのパーツは、肉厚のアルミダイカストシャーシに固定されています。この時期はメカのフローティングシステムは、他社でもほとんどありませんでしたが、DCD-1800ではダイカストシャーシをダンピング・フロートしています。 トレイはアルミ合金製のしっかりとした物です。 (メカのメンテナンス・修理) トレイの開閉のゴムベルトはフロントパネルの裏側にあります。トレイのストッパーを外してトレイをオープン状態にすれば交換できます。サイズは約4cm。 チャッキングアームを上下させる機構は、別のモーターとギヤで駆動しますが、グリスが変質して黒くなり固まっているので、クリーニングとグリスアップが必要です。 DCD-1800で起こるディスクの読み取りエラーや、音飛びの原因ひとつが、ピックアップの高さのズレです。(ウチのDCD-1800でも発生しました) それを解決するために、ちゃんとしたピックアップのハイトコントローラ(高さ調節)が、取り付けられています。 場所はピックアップが取り付けられているシャフト(トレースアームシャフト)で、+ドライバーで回して高さを調節することができます。ピックアップとディスクの間隔は、規格で1mmと決まっているので、少しずつドライバーを回しながら調整を行います。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (出力端子) | ||||||||||||||||||||||||

| リアパネルの出力端子は、アナログの固定が1系統です。 | ||||||||||||||||||||||||

|

DENON DCD-1800のスペック

| 周波数特性 | 5Hz~20kHz ±0.5dB |

| 高調波歪率 | 0.0028% |

| ダイナミックレンジ | 95dB以上 |

| S/N比 | 95dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

94dB以上 |

| 消費電力 | 28W |

| サイズ | 幅464×高さ110×奥行372mm |

| 重量 | 9.5kg (実測重量 10.3kg) |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |