|

||

| TOP > 使っているオーディオ > チューナー > YAMAHA T-6a |

|

YAMAHA T-6a |

| 1981年 定価44,800円 |

| YAMAHA T-6aは1981年に発売されたシンセサイザーチューナーです。 1980年代に入り各社のチューナーのラインアップは、バリコンチューナーとシンセサイザーチューナーが共存している状態でしたが、4万円台に続々とシンセサイザーチューナーを投入したため激戦区となりました。 ライバル機はAKAI ST-55、DENON TU-750、DIATONE DA-F88、Lo-D FT-4500、NEC T-651、ONKYO T-880、OTTO FMT-T7、Pioneer F-580、Pioneer F-780、SONY ST-JX4、Technics ST-S4、TRIO KT-7X、Victor T-F33など。 T-6aは型番を見るとT-6(1980年発売)のマイナーチェンジのように見えますが、実際には外見も中身も一新して、フルモデルチェンジされたチューナーです。 先代の「T-6」のデザインは、従来のYAMAHAのデザインとは、かけはなれた「のっぺり」としたデザインで、しかも周波数表示やボタンが小さく、使いづらいものでした。当時のオーディオ機器のデザインは購入欲をかきたてるとともに、操作性の良さが重要でしたので、T-6のデザインは「失格」といえるかもしれません。 それに対して「T-6a」はYAMAHA T-5の電源ボタンやインジケーター。SONY ST-J55の局名表示、操作ボタンはTechnics ST-S5やSONY ST-J55と同様の薄型ボタンなど、各社の人気モデルのデザインを寄せ集めた(悪く言えばパクリ)という、非常に「わかりやすいポリシー」のデザインです。元の「T-6」の面影は全くなく、YAMAHAのオリジナリティは、良くも悪くも薄まったデザインとなりました。 またT-6はオートチューニングしか選局方法がないため、電波の弱い地域や簡易なFMアンテナの場合、聴きたい放送局がスキップされて、受信できないという問題も抱えていました。(T-6の説明書には書いてありませんが、T-6aの説明書には注意書きがあります。) さらにプリセットメモリーは電源が切れた場合は2日間しかもたないため、オーディオタイマーを使用しての留守録に制限があるなど、いろいろな問題も抱えていました。 T-6aではオートチューニングの他に、マニュアル選局も可能になっています。プリセットは不揮発メモリーの採用により、電源コンセントを抜いた状態でも、ずっと保存されます。その他には感度やS/N比、ステレオセパレーションなどのスペックも改善されています。またシンセサイザーチューナーの低価格化にあわせて、価格も5,000円安くなりました。 T-6aはT-6で採用されたSLL(ステーションロックドループ)シンセサイザ方式を、改良したCSL(コンピュータサーボロックド)シンセサイザシステムを搭載しています。 YAMAHAはT-6の発売時に他社が採用しているPLLシンセサイザ方式は、音質的な弱点を抱えており、自社のSLLシンセサイザのほうが優れていると説明していましたが、T-6aとT-8ではあっさりと前言撤回。PLL回路を取り入れました。 それでもPLLを1回否定してしまったため、バツが悪かったのでしょう。選局時にはPLL方式を使い、同調受信時にはPLLを解除するというような説明文となりました。でも他社のPLLシンセサイザも、選局同調の最中には、PLLが適用されない(YAMAHA流に言えば解除ともいえる)ので同じです。 CSL(コンピュータ・サーボ・ロックド)シンセサイザシステムの、「サーボ」はブロック図によるとサーボAGC(自動利得制御)のことで、「ロックド」はPLL(フェイズロックループ)だ思います。AGCといのは、受信した電波が弱ければ自動的に増幅する回路のことで、それ自体にチューニング機能はありません。 これらを受信状態に応じて、コンピュータ(マイコン)で制御しているということになっていますが、実際にはPLLはチューニング用ICで制御していますし、ブロック図によるとFM放送用のサーボAGCは、マイコンにつながっておらず、AM放送用のAGCだけがマイコンにつながっています。ちなみにAM受信にはPLLは使われていません。 当時はコンピュータは一般的なものではなかったので、「コンピュータ」という名前が付くと何かすごい仕組みだというイメージがあり、コンピュータは関係ないのに、宣伝文句ではコンピュータを使っていると思わせる行為がふつうに行われていました。 T-6aやT-8の宣伝文は、あたかもデジタルとアナログの2つのチューニングシステムが、搭載されているように思わせたりと、「悪い見本」のような文章です。 フロントエンドは、3連バリコン相当の3連ツインバラクターダイオード(バリキャップ)と、デュアルケートMOS FETを採用。IF段は受信状況に応じて、受信優先の「Local」と音質優先の「DX」を自動選択するAuto-DX回路を搭載しています。検波回路はダイレクトディテクタ方式(レシオ検波)を採用しています。 MPX(ステレオ復調回路)は、増幅部がNFBのDCアンプ構成で、38kHzサブキャリア用にアンチインタフェアレンスPLL回路と、トラッキングタイプ・パイロット信号キャンセル回路を搭載して、ステレオセパレーションを確保しています。 選局はマニュアルとオートの2つのチューニング方式を搭載しています。プリセット機能はFM/AMに関係なくプリセットできるランダムプリセットで、10局までのメモリーが可能です。 その他にはカセットデッキの録音レベルの調整用に、REC CAL(レコーディング・キャリブレータ)を装備しています。 T-6aを使用する時の注意点はアンテナ端子です。FM用の75Ω端子がありますが、ふつうのF型端子ではなくPAL端子になっています。そのためF型端子からPAL端子への変換コネクタが必要となります。変換コネクタは通販などで購入でき価格は500円〜1000円ぐらいです。 変換コネクタがない場合の応急処置としては、同軸ケーブルをそのままFM 300Ω端子につなげば、とりあえず音はでます。 (受信について) 現在はケーブルテレビからFM放送を聴いています。ケーブルテレビといっても局のアンテナで受信したFM波を送ってくるだけなので、実際には自宅でFMアンテナを使って受信するのと同じで、 FM局からの距離によってシグナルが低かったり、混信が起きたりします。また局間ノイズなども、FMアンテナを使った時と同じです。 T-6aの受信能力は地元のFM局は問題ないものの、隣の県のFM局となるとシグナルメーターが3本中2本しか光らず、ステレオのインジケーターもついたり、つかなかったりします。 いろいろと調整を試してみましたが、フロンドエンドは初級機レベルで、しかも小型のモジュールユニットと性能自体が低いので、強電界地域のFM局は良いとしても、中・弱電界地域のFM局の受信能力は高くはないと思います。 (音質について) 音はヤマハビューティ。高音にポイントを置いているので、一見すると良い音のように聴こえますが、クラシックを聴くと実力のほどが白日の下に晒されてしまいます。 解像度は高音部分だけはあるので、キレがあるように感じられますが、中音、低音部分では輪郭がボヤけてしまいます。低音はあまり出ないので、重心が高くやや薄っぺらい感じです。 TRIO KT-1010やPioneer F-120と比べるとレンジ、解像度ともに悪く、音場も狭いなど、2ランクぐらい落ちます。直接のライバルだったTechnics ST-S4と比べると、中電界地域のFM局では音が悪く、受信能力の差が出るようです。 受信能力、音質、アンテナ端子の問題など、コレクターでもなければ、中古ショップやオークションで安いからといって、「オンリーワン」としてこの機種を入手する必要はないと思います。他に良い機種はたくさんあります。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| 当時、流行していた薄型のデザインで、上記のとおり人気モデルのいいとこ取りをしたデザインです。 上段にディスプレィがあり、そのインジケーターに対応した操作ボタンがすぐ下にあるので、わかりやすく操作性の良いチューナーです。 ただ、FMのマニュアル選局は「MONO」で行われるため、周波数を合わせても「STEREO」になりません。必ず選局が終わったらチューニングモードボタンを押して、STEREOにするという作業が必要です。 またAMの選局は周波数が、9kHzごとに動くのではなく1kHzごとに動くので、もどかしいなど使い勝手としてはよくない部分があります。 プリセットメモリーはFMとAM合わせて10局までと少ないです。プリセットの仕方は、まず選局をしてから、右端のメモリーボタンを押すと上のメモリーインジケーターが3秒間点滅するので、その間に保存したい場所のプリセットボタンを押します。 ※ウチのT-6aは古くなったせいか、メモリーインジケーターが点滅せずに付きっぱなしになりましたが、問題なくプリセットできます。 プリセットの時に保存されるのは周波数だけでなく、FMはSTEREOかMONOの指定も記憶されます。ただし1番の場所にある放送局を「STEREO」で登録し、後から2番の場所に同じ放送局を「MONO」で登録すると、1番の場所もMONOに書き変わってしまいます。 プリセットの局名表示は、ホルダーに局名表示ラベル(ステーションカード)をはめ込んで使用します。このホルダーはフロントパネルの横から引き出して、ラベルを取り替えることができます。 発売時には全国のFM局とAM局の、局名表示ラベルが同梱されていましたが、現在中古で入手できるものには、ラベルが無いものがほとんどです。 また、付いていたとしてもT-6aが発売された1981年には、民間のFM放送はFM東京、FM愛知、FM OSAKA、FM福岡しかありませんでした。 レイアウトはディスプレィ部分が左からREC CAL、チューニングモード、シグナルレベル、FMステレオのインジケーター。そしてFMとAMの周波数表示。プリセットメモリーのインジケータ。 操作ボタンは左から電源スイッチ、REC CAL(レコーディング・キャリブレータ)、チューニングモード(AUTO/MANUAL FM MONO)、チューニングボタン、プリセットボタン、プリセット用のメモリーボタンです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

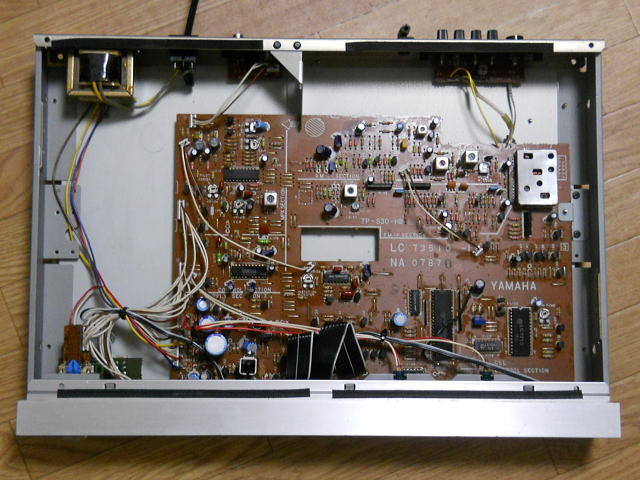

| (キャビネットと内部について) | |||||||||||||||

| キャビネットは薄い鋼板製です。底板は薄いですが天板は厚めのものが使われています。またサイド部分はフレーム状に加工されており、剛性を高めています。 内部の基板は前モデルのT-6に比べてT-6aは3/4ぐらいの大きさです。基板が小さくなったからといって、パーツが減っている訳ではありません。T-6は基板が大きいだけで部品はスカスカです。 でも問題はそこではなく、T-6a、T-6は基板の約半分をデジタル回路が占めており、肝心のRF、IF回路は、パーツを投入せずに初級機並みに簡素化しているところです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

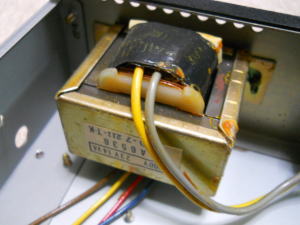

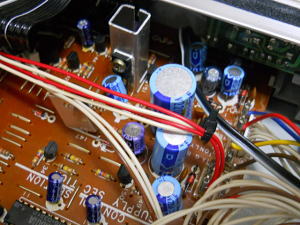

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源トランスは薄型チューナーということで小型。容量は23V・14VAです。 電源回路はT-6では整流回路に毛が生えた程度で、オーディオ機器の電源とは言えないぐらいのものでしたが、T-6aではパーツが倍近くになり、この価格帯としては標準的なレベルとなりました。 電解コンデンサはルビコン製がメインで使われています。電源コードは平行コードです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

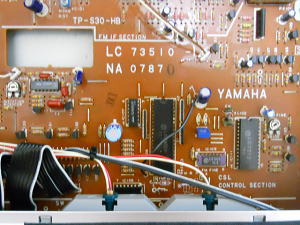

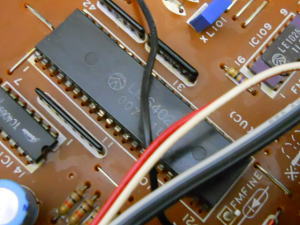

| (システムコントロール) | |||||||||||||||

| 操作ボタンによる動作のコントールをするのは、サンヨー製の4bitマイコン「LM6402A」です。 他には東芝製のゲートHEXインバータ「TC4069UBP」や、サンヨー製のトランジスタアレイ「LB1274」などのチップ、村田製のセラミック発振器「CSB400P」があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (フロントエンド・シンセサイザー回路) | |||||||||||||||

| T-6aのフロントエンドは、3連バリコン相当の3連バラクタダイオード(バリキャップ)に、デュアルゲートMOS FETというもので、中級機というより初級機のシンセサイザーチューナーの構成です。 フロントエンド部はモジュール化されており、干渉防止のために、シールドケースに収められています。ただサイズは43mmX30mmと小さいです。 T-6ではSLL(ステーションロックドループ)ダイレクトシンセサイザ方式というものが使われていました。これは同調のためにバリキャップに加える電圧を、基準電圧回路からいったんA/D変換してICに取り込み選局周波数に合わせてデジタル処理し、またD/A変換してバリキャップ用の電圧を作りだすという仕組みでした。 YAMAHAはSLLダイレクトシンセサイザは、他社が採用するPLLシンセサイザよりも優れており、シンセサイザ部からチューナ部へのノイズなどの妨害がほとんど発生しないと説明していましたが、これは「嘘」とも言える話で、ノイズの発生源であるチューニングICで、デジタル処理しているため、PLLシンセサイザとノイズはそうかわらないハズです。逆に同調後にパーツの温度上昇などで同調ズレが起きた場合、PLL回路がないために不安定になるという、自社の欠点にはまったくふれませんでした。 T-6aやT-8ではSLLシンセサイザ方式を、リファインしたCSL(コンピュータサーボロックド)シンセサイザシステムを搭載したということになっています。説明文からはSLLシンセサイザにPLL回路を付加しただけとも感じられますが、いっぽうでバリキャップに加える電圧をデジタル処理しているという文言はなくなりました。 実際に使われているSANYO製のチューニングIC「LC7210」は、SLLシンセサイザではなくPLLシンセサイザー回路を搭載しています。またPLLシンセサイザでは基準となる周波数の発振器が必要ですが、ちゃんとPLL回路内に村田製の発振器「CSB400P」があります。 つまりYAMAHAはSLLシンセサイザはPLLシンセサイザより優れていると言いながら、T-6aではそれを捨てて、ちゃっかりとPLLシンセサイザに乗り換えたのではないかと思います。しかも発振器は他社ではクォーツが使われていますが、T-6aではそれよりも精度の低いセラミック発振器を使っているという有様です。 また基準となる周波数を10kHz単位にしているので、精度の高い同調ができるとうたっていますが、10kHzでは音楽信号と帯域が重なりノイズ成分となり、しかもPLL回路内で残留ノイズとなるため、音質に悪影響となります。このため他社では基準周波数を、可聴帯域外の25kHzに変更しています。 サンヨー製のチューニングIC「LC7210」は名前のとおり、チューナー専用のICで、機能はオートサーチ、PLLとローカル発振器のコントロール、アナログスイッチによるオートサーチ、マニュアル選局、プリセットの切り替えなどを行っています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (FM復調 IF・検波回路) | |||||||||||||||

| IF段にはカ レントリミッタ付6段差動増幅回路で、高性能のセラミックフィルターを使用し、AUTO DX回路により電波の状況に合わせて、IF帯域を自動的に切り替えます。 シグナル・インジケータが3本付いている時は「Local」で、2点以下の時は「DX」となります。 検波はダイレクトディテクタ方式(いわゆるレシオ検波)です。IF用のチップはNEC製のIFアンプ「μPC577H」が2つと、YAMAHAのロゴが入った「IG03210」があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ステレオ復調 MPX回路) | |||||||||||||||

| MPX回路の増幅部はNFBのDCアンプ構成です。この回路のメインとなるチップは、SANYO製のMPXデコーダー「LA3381」です。 LA3381はPLL回路により信号の安定性を高めたMPXデコーダーで、利得可変型のポストアンプや、レベル追従型(トラッキングタイプ)のパイロットキャンセラー回路を内臓しており、高いS/N比と低ひずみ率のチップです。 YAMAHAのカタログでは、アンチインタフェアレンス(不干渉)PLL回路となっていますが、SANYOの資料には、アンチインタフェアレンスなどという言葉は、どこにもないので、YAMAHAが宣伝文句として名付けたものかもしれません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (アンテナ端子・出力端子) | |||||||||||||||

| アンテナ端子はFM用が75Ω(F型端子ではなくPAL端子)と、300Ωのアンテナ端子。AM用のアンテナ端子があります。出力端子は固定出力です。その他にACアウトレット(電源スイッチ非連動・300W)があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (PAL端子からF型端子への変換コネクタ) | |||||||||||||||

| 使っているのはuxcell製の「RFコネクタアダプタ」というもので、F型端子が「メス」でPAL端子が「オス」になっています。現在はAmazonなどでも2本入りが500円ぐらいで購入できます。 |

|||||||||||||||

|

YAMAHA T-6aのスペック

| FM | 受信周波数 | 76MHz〜90MHz | |||

| 周波数特性 | 30Hz〜15kHz +0.3-1dB | ||||

| 実用感度 (MONO) |

75Ω 0.9μV(IHF) 10.3dBf(新IHF) 300Ω 1.8μV(IHF) 10.3dBf(新IHF) |

||||

| SN比50dB感度 |

|

||||

| 全高調波歪率 |

|

||||

| 混変調波歪率 |

|

||||

| 実効選択度 | 90dB(DX) | ||||

| S/N比 | 88dB(MONO) 84dB(STEREO) |

||||

| ステレオ セパレーション |

60dB(100Hz) 58dB(1kHz) |

||||

| イメージ妨害比 | 70dB | ||||

| IF妨害比 | 80dB | ||||

| スプリアス妨害比 | 80dB | ||||

| AM抑圧比 | 60dB | ||||

| サブキャリア抑圧比 | 50dB | ||||

| キャプチャーレシオ | 2.5dB | ||||

| AM | 受信周波数 | 518kHz〜1615kHz | |||

| 実用感度 | 10μV | ||||

| 高調波歪率 | 0.4% | ||||

| S/N比 | 50dB | ||||

| 選択度 | 25dB | ||||

| イメージ妨害比 | 40dB | ||||

| 消費電力 | 12W | ||||

| サイズ | 幅435×高さ72×奥行318.5mm | ||||

| 重量 | 3.8kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |