|

||

| TOP > 使っているオーディオ > チューナー > SONY ST-J55 |

|

SONY ST-J55 |

| 1979年 定価49,000円 |

| SONY ST-J55は1979年10月に発売されたシンセサイザーチューナーです。型番は若くなっていますが、ST-J60(1978年・54,800円)の後継機として発売されました。 1979年の段階では、この4万円台後半という価格帯に、シンセサイザーチューナーは少なく、ライバル機はPioneer F-D7とTechnics ST-S5ぐらいしかありません。 なかでも夏のボーナス商戦を狙って発売されたST-S5は、ヒット商品となっていたので、これに対抗するためにST-J55は価格設定を下げて、ST-J60の在庫品対策として型番をST-J55と若くしたのかもしれません。実はこの後TechnicsもST-S5の後継機にST-S4と若い型番を採用しています。 ST-J55はクォーツ・PLLシンセサイザーチューナーです。当時SONYはクォーツを使用したPLL(Phase Locked Loop・位相同期)回路のことを、「クリスタルロック」と呼んでいました。これはクォーツ(水晶振動子)の英語名である「Quartz Crystal Unit」または「X'tal」と、PLLの「Locked・ロック」(同期)をかけたものと思われます。 1970年代、PLLやクォーツという言葉は、レコードプレーヤーの回転を安定させるサーボ回路に使用されて有名でしたが、モーター用の回路が何故チューナーにという感じもありました。実際はプレーヤーでは回転(周波)数、チューナーでは選局の基準となる周波数を、安定させるための仕組みなので、検出方法が違うだけで回路の基本的な部分は同じです。 PLL回路はチューナーでも1974年ごろから搭載されていましたが、初期のモデルにはPLLという言葉が使われていないものも多く、意図的にレコードプレーヤーとの混用を避けていたのかもしれません。 歴史的に見るとPLL回路は、1930年代にはスーパーヘテロダイン受信機に搭載されていました。チューナーもスーパーヘテロダイン受信機ですから、レコードプレーヤーよりもずっと以前から使われていたという事になります。 ST-J55はフロントエンドに4段バリキャップを使用。RFアンプにはデュアルゲートMOS-FETを採用して、混変調妨害などを抑えています。 シンセサイザーチューナーはFMは100kHz単位、AMは9kHz単位で選局が可能ですが、内部ではより精度の高いチューニングを行うため、FM用にはクォーツを使用して5KHzの基準周波数を作り出し、これをベースに選局(同調)を行っています。 チューナーではパーツの特性の変化などから同調ズレが発生しますが、ST-J55ではPLL回路を使用して、実際の周波数と基準周波数とを常にチェックしており、もしズレが検知されれば即座に補正が行われます。 選局はマニュアルとオートの2つのチューニング方式を搭載しています。プリセット機能はFM/AMに関係なくプリセットできるランダムプリセットで、8局までのメモリーが可能です。 ST-J55のメモリー機能の特徴は「マルチプロセスメモリー」で、受信周波数だけでなく、STREO/MONOのモードとミューティングのON/OFFも、いっしょに記憶できます。 またライバル機のTechnics ST-S5が、電源OFF時にプリセットメモリーが消えないようにするため、乾電池が必要だったのに対し、ST-J55は不揮発性メモリーを搭載しており、このような心配はありませんでした。 今となっては当たり前のことですが、この頃はまだ不揮発性メモリーのコストが高かったので、それを採用するというのは、ST-S5に対して戦略的な意味もあったと思います。 MPX部はPLL方式のICを採用しており、パイロット信号キャンセル回路を搭載しています。 その他にはエアチェックの際に、カセットデッキのレベル調整を行うためのテスト信号を発生させる「CAL-TONE」を搭載しています。 ST-J55の49,000円という価格は、確かにチューナーとしては中級機の価格ですが、1979年の時点では、シンセサイザーチューナーとしては最安ゾーンの製品となります。 1980年代のチューナーでは当たり前の、IF帯域のWIDEとNARROWの切り替えもありませんし、基準周波数も5KHzと低いままで、残留ノイズ対策もされていません。(上級機のST-J75は対策が行われています) 2年後の1981年以降、この価格帯にも高性能のシンセサイザーチューナーが登場しますが、それらと比べてしまうと、内容的にも音質的にも、まだ発展途上という感じがします。 1970年代はアンプとチューナーをセット(同じメーカーの同じグレード)で買う人が多く、メーカー側も単品カタログ、総合カタログの他にアンプとチューナーを組み合わせたカタログを製作、配布していました。 ただSONYのアンプは人気が今ひとつだったので、チューナーにとっても販売面の弱点だったかもしれません。しかしTRIO(KENWOOD)が、世界的な無線機メーカーであるというプレゼンスがあったように、SONYは70年代前半のBCLブームによって、「スカイセンサー」といった受信能力が高い高性能ラジオのイメージが強く、このあたりはチューナーの売上にプラスになっていたと思います。 (受信について) 現在はケーブルテレビからFM放送を聴いています。ケーブルテレビといっても局のアンテナで受信したFM波を送ってくるだけなので、実際にはFM局によってはシグナルが低かったり、混信が起きていたりします。また局間ノイズなども、FMアンテナを使った時と同じです。 受信能力は優秀で、距離がある放送局も他のチューナーよりも、ノイズが少なく受信できます。普段使うのには支障はないとと思います。 (音質について) Technics ST-S4と同様にレンジが狭いです。高低のレンジも物足りませんが、ダイナミックレンジが狭く、クラシックなどを聴いていても迫力がありません。またセパレーションもよくありません。まさに1970年代のチューナーの普及機の音という感じです。 まあ当時は同じ値段だったら、バリコンチューナーのほうが音が良いと呼ばれていた頃ですから、この価格でシンセサイザーチュナーとして、仕上げることが第一だったのかもしれません。 ということで、1980年代のTRIO KT-1010やPioneer F-120と比べると、かなり音に差があります。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| 当時、流行していた薄型のデザインです。薄型のシンセサイザーチューナーというと、ボタンが小さくてゴチャゴチャしているものもありますが、JT-55は直感的に使えて操作しやすく、使いやすいチューナーです。 ST-J60に比べると、周波数表示がされるディスプレィのサイズは小さいままですが、5ステップLEDシグナルインジケーターや、STEREOやMUTINGインジケーターをブラックパネルに配置して、あたかもディスプレィが大きくなったように見せています。また操作ボタンの配置が見直されており、デザイン的にはだいぶスッキリとした印象になりました。 操作ボタンは左から電源スイッチ、「NORMAL」と「SUPER NARROW」のIFバンド切替スイッチ、STEREO・MONOの切替スイッチ、オートメモリー、チューニング、プリセットメモリー、FM・AMのバンド切り替え、FMシグナルです。 チューニングボタンはマニュアルとオート用が少し離して配置されていますが、これは誤操作を防ぐためかもしれません。 ST-J55の特徴のひとつがプリセットの局名表示ですが、これはホルダーに局名表示ラベルをはめ込んで使用します。このホルダーはフロントパネルの横から引き出して、ラベルを取り替えることができます。 発売時には全国のFM局とAM局の、局名表示ラベル一式が同梱されていましたが、現在中古で入手できるものには、余りのラベルが無いものが多いです。 また、付いていたとしてもST-J55が発売された時には、民間のFM放送はFM東京、FM愛知、FM OSAKA、FM福岡しかありませんので、ラベルをパソコンなどで自作するのも良いと思います。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

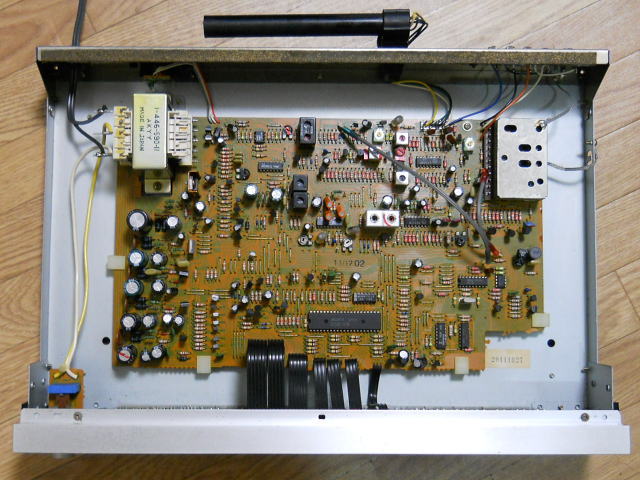

| (キャビネットと内部について) | |||||||||||||||

| キャビネットは薄い鋼板製です。薄型のデザインではありますが、Technicsのチューナーと比べると背が30mmぐらい高いため、パーツの大きさに制限が加えられていません。 内部はST-J60では基板はアナログ系とデジタル系の2枚に分かれていましたが、ST-J55では1枚の基板にまとめられています。もちろん干渉防止のためには、アナログとデジタルを分けたほうが望ましいのですが、価格を下げた分のコストダウンの影響かと思います。 左側に電源トランスと電源回路。手前はシステムコントロールとPLL回路。奥はMPX、IF、RFなどの回路があります。 ネットからはST-55Lという海外仕様のサービスマニュアルを入手できますが、国内仕様とは使われているパーツが、かなり違っているので注意が必要です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源部はかなり強力で、1〜2ランク上のモデルに搭載されていても、不思議が無いくらいのレベルです。消費電力は12Wしかありませんので、音質面からみた電源の供給能力(余裕度)は十分だと思います。 電解コンデンサは日本ケミコンのNXAとSMが使われています。電源コードは平行コードです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (システムコントロール) | |||||||||||||||

| 操作ボタンによる動作のコントールをするのは、NEC製の4bitマイコン「μPD552C 038」です。SONYのロゴが入っているので、一部がカスタム仕様になっているのかもしれません。 プリセットメモリコントローラはSONY「CX761A」。LED用のドライバーはNEC「μPA67C」です。他にロジックIC(ゲート)の富士通「MB84069B」とNEC「μPD4001C」があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (フロントエンド・PLLシンセサイザー) | |||||||||||||||

| ST-J55のフロントエンドは、4連バリコン相当の4段バリキャップに、デュアルゲートMOS FETという、シンセサイザーチューナーとしては標準的な構成です。 フロントエンド部は干渉防止のために、シールドケースに収められており、電磁誘導(電磁ノイズ)対策の配線がされています。 シンセサイザー部のPLL回路(位相同期回路)について、カタログではあたかもSONYが独自で開発した「クリスタルロック」というシステムのように説明していますが、実際にはポピュラーなパルススワロー方式です。うる覚えですがパルススワロー方式については、1970年代に他社からいくつか特許が出ているので、その許諾問題などで名前を使用できなかったのかもしれません。 ST-J55のPLLシンセサイザー部では、まず水晶発振子(クォーツ)の周波数5.76MHzを元に、分周器で1/1152にして5kHzの基準周波数※1を作り出しています。 ユーザーが聴きたい放送局を選局するとマイコンを通じて、データとしてプログラマブル可変分周器(プログラマブルカウンタまたはプログラマブルデバイダ)に入力された後に分周数となります。基準周波数は位相比較器を経てループフィルター(ローパスフィルター)で、直流電圧となり、バリキャップを使ったVCO(電圧制御発振器)で、基準周波数を分周倍した周波数となりミキサーに送られます。 このVCOで作られた周波数は安定化させるために、再度PLL回路にフィードバックされて、プログラマブル可変分周器に入り、分周数で割って周波数が計算されます。これを位相比較器で基準周波数と比較し、周波数がズレていれば誤差信号が出力され、またループフィルターを通って、VCOで周波数の上げ下げが行われ、正しい周波数となります。 当時のプログラマブル可変分周器では、高い周波数を得ようとすると動作に時間がかかるという問題がありました。そこでパルススワロー方式では、カウンター機能を持ったプリスケーラ(前置分周器)を設置し、これを高速動作させることで、プログラマブル可変分周器の負担を少なくし、2つを合わせた分周器全体として高速な動作を可能にしています。 PLLのコントロールを行うのはNEC製のPLL用IC「μPD2819C」で、プログラマブルデバイダや位相比較器などを内臓しています。プリスケーラ(前置分周器)はNEC製の「UPB552C」です。 AM用のチューナーユニットはSANYO製の「LA1240」です。 ※1 その後、基準周波数が5kHzだと、音楽信号の周波数帯域と重なっているため、悪影響を与えることが問題となります。さらにPLLがループ回路のため、いつまでも残留ノイズとなって消えないことがいうことで、各メーカーは基準周波数を可聴帯域外の25kHzなどに変更しています。 ※2 信じられないことですが、オーディオや映像回路の特許審査は、一般人の知見からいうと甘いと言わざるを得ないと思います。(他の電子回路も同じかもしれません) 現物の審査も試験もないので、実際には特許でうたわれている効果がなくても、特許が通る可能性もあります。そんな状況ですので、他社の特許を改良したという「特許」が山のようにあります。PLLは昔からあるシンプルな回路ですが、2015年現在でも新たな特許が生み出されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (FM復調 IF・検波回路) | |||||||||||||||

| IF段には群遅延特性が優れた3個のユニフェイズフィルターが搭載されており、選択度を確保しながら、低歪率を実現しています。ただしIF帯域の切り替え機能は搭載されていません。 検波部には広帯域で安定度に優れたクワドラチュア検波です。この回路のメインとなるのはSANYO製のIFアンプ「LA1231」です。IFアンプといっても検波、IF増幅、ミュート制御回路などを内臓している多機能チップです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ステレオ復調 MPX回路) | |||||||||||||||

| この回路のメインとなるチップは、TOKO製のMPXデコーダー「KB4437」です。PLL回路により信号の安定性を高めたPLL MPXで、パイロットキャンセラー回路を内臓しています。 その他にチップは東芝製のアナログスイッチ「TC4066BP」や、オペアンプ JRC 4558Dが使用されています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (アンテナ端子・出力端子) | |||||||||||||||

| アンテナ端子はFM用が75Ω(F型端子ではない)と、300Ωのアンテナ端子。AM用はフェライトバーアンテナと外部アンテナ端子です。他にアース端子があります。 出力端子は固定出力です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| AM用フェライトバーアンテナ |

SONY ST-J55のスペック

| FM | 受信周波数 | 76MHz〜90MHz | |||

| 周波数特性 | 20Hz〜15kHz +0.5-1.5dB | ||||

| 実用感度 | 1.8μV(IHF) 10.3dBf(新IHF) |

||||

| SN比50dB感度 |

|

||||

| 全高調波歪率 |

|

||||

| 混変調波歪率 |

|

||||

| 実効選択度 | 85dB(400kHz) | ||||

| S/N比 | 78dB(MONO) 73dB(STEREO) |

||||

| ステレオ セパレーション |

50dB(1kHz) 45dB(10kHz) |

||||

| イメージ妨害比 | 85dB | ||||

| IF妨害比 | 100dB | ||||

| スプリアス妨害比 | 100dB | ||||

| AM抑圧比 | 60dB | ||||

| キャリアリーク抑圧比 | 60dB | ||||

| キャプチャーレシオ | 1.0dB | ||||

| AM | 受信周波数 | 522kHz〜1602kHz | |||

| 実用感度 | 250μV/m | ||||

| 高調波歪率 | 0.5% | ||||

| S/N比 | 50dB | ||||

| 選択度 | 35dB | ||||

| イメージ妨害比 | 35dB | ||||

| IF妨害比 | 35dB | ||||

| 消費電力 | 12W | ||||

| サイズ | 幅430×高さ80×奥行325mm | ||||

| 重量 | 3.7kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |