|

||

| TOP > 使っているオーディオ > アンプ > PMA-2000Ⅱ |

|

DENON PMA-2000Ⅱ |

| 1998年 定価100,000円 |

| DENONのPMA-2000Ⅱは1998年7月に発売されたプリメインアンプです。少し遅れてリモコンに対応したPMA-2000ⅡR(110,000円)が発売されました。 PMA-2000(1996年・100,000円)の後継機で、ライバル機はLUXMAN L-501s、marantz PM-17SA、SUNSUI AU-α607NRAⅡなど。 1998年のダイナミック大賞で、「グランプリJr」を受賞しており、長岡鉄男は「PMA-2000と比べて「外観はそっくりだが物量は一段と増大。音は20万円級の上質のバイポーラのアンプに匹敵、超ハイCP(コストパフォーマンス)だ。」と述べています。 「グランプリJr」というのは、優秀機であるものの、グランプリにするには風格が足りないという物を選定したものです。ちなみにこの年のグランプリは、アキュフェーズのプリアンプ C-290Vで、980,000円もするので風格があって当然ともいえます。 (PMA-2000の登場) DENONは1990年代になるとCDプレーヤー DCD-1650シリーズを投入し、ヒット商品となります。スピーカーではヨーロッパのメーカーのユニットを使用した、ヨーロッパサウンドのシリーズがヒット。しかしアンプはヒットどころか、話題になるアンプもあまりない状況でした。 1995年にはパワーアンプ POA-S1の技術を取り入れた、UHC-MOS (Ultra High Current-MOS)を、採用したPMA-S10(220,000円)を投入します。 ところがPMA-S10の、ひとクラス下にはSANSUI AU-α607MR (99,000円)、 ONKYO Integra A-927(95,000円)、SONY TA-FA5ES (98,000円)といった物量機があり、PMA-S10を一部上回る内容を持っていました。 そこで登場したのがPMA-2000です。いわばPMA-S10との上下関係を無視して、価格はPMA-S10の半分以下ながら、内容的にはPMA-S10をも一部超えたDENONの戦略機でした。 この目論見は当たってヒット商品となり、以後はアンプの量販価格帯の、イニシチアブをDENONが握ることとなります。 また、その優れた設計は現在でも通用するもので、小改良を続けながらPMA-2000RE、PMA-2500Neへと続いています。 (PMA-2000Ⅱについて) PMA-2000の登場の仕方は、10年前のSONY TA-F333ESXとそっくりだったのですが、SONY TA-F333ESXキラーとなるライバル機を対抗するために、SONYがさらに物量を強化したTA-F333ESXⅡを用意したように、DENONも物量を強化して投入したのがPMA-2000Ⅱです。 トランスの両側にバワーアンプとヒートシンクを配置する、左右独立のツインモノラル構成と、UHC-MOSのシングルプッシュプルは変わりませんが、電源部はツイントランスのコア容量を26%アップしています。 当時は同じ容量のトランスでも、コアの容量が大きいほうが音をが良いとされていました。またフィルターコンデンサも変更されています。 アンプは基板が振動すると音質が悪化するため、シャーシ・キャビネットの強化とインシュレーターの改良が行われています。 またパワーアンプ基板が取り付けられているラジエター(ヒートシンク)は、排熱効率を高めるためにブラック焼き付け塗装になっています。 PMA-2000は発売当時に雑誌で「物量機」として紹介されましたが、回路のパーツ数は、バブル期のパラ機に比べると驚くほど少ないです。 物量が投入されているのは電源部とシャーシ、ヒートシンクなどで、電源トランスは簡単にいうと、1980年代の中級機で使われたトランスを、2個搭載しているイメージになります。 UHC MOSは通常のMOS-FETの3倍以上の電流供給能力があるため、シングルプッシュプル向きのパワー素子です。 これにより、複数の素子を使用した場合の増幅動作のバラツキが無くなるとともに、信号経路の短縮化(シンプル&ストレート)、メーカーにとっては製造コストの低減などのメリットがあります。 その一方で、UHC MOSはオーディオ用の素子ではなく、あくまでも産業用機械向けの素子であるため、オーディオ的な特性でいうと高調波歪などが悪いです。また高域の周波数特性も良くないと言われており、このあたりがバイポーラトランジスタや、オーディオ用のMOS-FETとは、また違った音の「クセ」として出てくる可能性があります。 (音質について) 初代のPMA-2000はパワフルでダイナミックという評価でしたが、PMA-2000ⅡはパワフルさとPMA-2000の代名詞とも言える「中低音のぶ厚さ」はそのままに、少し落ち着かせたという感じです。 サウンドとしては「硬め」の音です。高音はキレがあり、細部の音もちゃんと出ます。中低音は厚く特に低音はパワーがあり良く出ます。ただスピード感や透明度などはSUNSUI AU-α707XR、ONKYO Integra A-917などに負けます。 また低音の影響なのかどうかわかりませんが、スピーカーのスィートスポットが狭いです。 このアンプに小型スピーカーを使用する場合は、セッテイングが重要となります。強力な低音は容赦なくキャビネットを振動させますし、リアバスレフの場合は背圧が増えます。 これにより高音がマスキングされ、キレや伸びが失われたり、解像度が落ちたり、低音に締まりが無くなったりします。 インシュレーターやスパイクの使用はもちろんのこと、壁面からの適切な距離が必要になります。距離が取れない場合は排圧のコントロールも必要です。 現在は発売された1990年代に比べても、口径の小さなスピーカーが主流。でも、このアンプぱ小型スピーカーを、念頭に入れて開発されたものではなく、どちらかというと大型のフロアスピーカーを、鳴らすことができるアンプだと思います。 20年前のアンプですので、使用にあたっては内部のクリーニングなど、メンテナンスは必須です。 |

|||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| PMA-2000と同じデザインです。PMA-2000が発売された頃は、ライバル機のONKYO Integra A-927や、SONY TA-FA50ESなどが同じようなデザインだった為に、どこが真似したとかという話で盛り上がったりしました。 この中ではA-927が1995年発売なので一番早いのですが、SUNSUIのAU-α607XRのデザインの影響が見受けられます。AU-α607XRのデザインはSANSUI AU-α607DR(1991年)から発展したものですが、このデザインもいろいろなアンプの影響が見受けられます。 レイアウトは左側に電源スイッチとヘッドホン端子。トーンとバランスつまみがあり、その上にソースダイレクト。中央部に大きなボリュームダイアル。右側にRECアウトセレクタとインプットセレクタです。 スピーカー端子は4つありますがバイワイヤリング用のため、スピーカーのA・B系統の切り替えスイッチはありません。2種類のスピーカーを切替て使いたいという人には不向きです。 また当時はCDの全盛期のため、使用頻度が少ないということで、MMとMCのカートリッジロード(PHONO切替え)スイッチは、リアパネルにあるので使いずらいです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

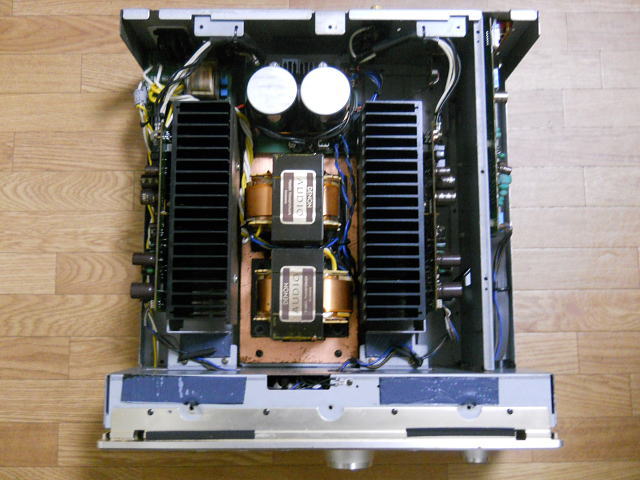

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||

| 内部に振動の発生源となるトランスが、2個あるためシャーシは強固です。 コの字型の天板(厚さ1.2mm)は、取り付けるビスは18本もあり、取り付けることで、フレームシャーシに近い構造となります。底板は厚さ1mmの鋼板ですが、23本のビスでしっかりと取り付けられています。 フロントパネルはアルミパネルと鋼板のパネルによる2重構造です。 中央部にはコの字型のビームがあり、その右側にはシールド板を兼ねたビームがあり、シャーシをより強固にしています。この中央部のビームの上には銅メッキされた3mm厚の鋼板が敷かれ、その上にトランスが固定されています。 インシュレーターは樹脂製で接地部にはゴムが貼られています。 内部は電源部をシャーシの中央に配置し、パワーアンプを左右独立させたツイン・モノラル構成です。電源部の下にはプロテクト基板があります。 トランスの後ろにフィルターコンデンサ、その横にはコントロール系専用の小さなトランスがあります。 右側にはパワー部からの影響を排除するために、シールド板があり入力切替とフォノイコライザ基板があります。 フロントパネルはアルミパネルと鋼板のパネルの間に、トーンコントロール回路があります。 奥行が478mmもあります。市販のオーディオラックには、収まらない場合もあるので注意が必要です。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||||||||

| 「HIGH CURRENT DYNAMIC電源」と名付けられた、強力な電源部を持っています。 電源トランスは新開発の物で、PMA-2000のトランスに比べて、コアの積み厚を約20%、巻線断面積を約40%アップし、動作抵抗を大幅に低減しています。コアのサイズは100x90x50mmで、PMA-S10Ⅱのトランス(100x85x65mm)とほぼ同等です。 この2個のトランスを逆向きにして並列で設置することで、リーケージフラックス(磁束漏れ)の影響を、互いにキャンセルするL.C.(Leakage Canceling)マウントにしています。 ただ、すべての磁束をキャンセルできないので、下に銅メッキ鋼板、左右をヒートシンク、後ろをコンデンサでブロックすることで、回路への磁気歪の影響を抑えています。 整流回路の電解コンデンサは、ELNA製のオーディオ用71V・12000μFが2本。大電流に対応した整流ダイオードとファースト・リカバリー・ダイオードを並列に接続して、レスポンスを改善しています。 電源ケーブルは着脱式の3Pで、付属ケーブルは1.25m㎡のキャブタイヤ。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (パワー部) | |||||||||||||||||||||

| 出力段はUHC-MOSを使用したシングル・プッシュプルです。 ドライバー段と出力段を合わせても部品が少なく、小型の中国製デジタルアンプ並みの点数しかありません。まさにシンプル&ストレートです。 UHC-MOSは最大電流が高いのが特徴です。定格電流はバイポーラトランジスタが15Aなのに対し、30Aと約2倍の容量があります。内部抵抗や高調波歪はトランジスタの方が少なく、クロスオーバー歪はMOS-FETの方が小さくなります PMA-2000Ⅱが使用しているのはUHC-MOSは、東芝の2SK851で電流の定格値は30Aです。DENONのカタログにはピーク電流120Aと書かれていますが、2SK851のデータシートにはそういう記載はありません。 UHC-MOSは昔は高かったようですが現在は安いです。PMA-SX1で使われている、ルネサスエレクトロニクス 2SK337でも1個350円程度。2SJ555は500円程度。PMA-SX1の価格は580,000円ですので、これでは儲かってしょうがないでしょう。 その他には、定電流回路からのノイズ信号の流入を遮断するために、信号電流以外の電流をカットする「PRECISION SIGNAL GROUND回路」を搭載しています。 電解コンデンサはELNA製の「シルミック」が使われています。 ヒートシンク(ラジエター)は、ベースは6mm厚。フィンは3~1.59mm厚で片側に19枚あります。黒の焼き付け塗装により熱効率を高めています。これに共振を抑えるため、弾性ゴムとラジエタースタビライザーによってダンプされています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

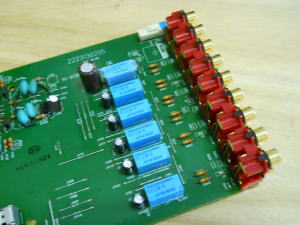

| (プリ部) | |||||||||||||||||||||

| インプットセレクターの回路は端子の直前にあり、小型のリレーを使用して切り替えています。 フォノイコライザーはローノイズFETと、オペアンプ「BA4558」を使用したものです。 この頃はCDの全盛期で、フォノイコライザーは多くのアンプが「手抜き」をしていました。PMA-2000Ⅱは当時としては、しっかりとした回路を搭載しています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||||||||

| スピーカーターミナルは黄銅削り出しです。2系統ありますがバイワイヤリング用で、A・Bの系統の切り替えはできません。 入力端子はPHONOとCD、TUNER、DVD/AUX-1、AUX-2です。TAPEは2系統ありTAPE-1がDATと共用、TAPE-2がMDと共用という印字になっています。 新たにプリアウト端子が追加され、バイアンプシステムやアンプ内蔵のサブウーハーなどに対応しています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

DENON PMA-2000Ⅱのスペック

| 定格出力 | 160W+160W (4Ω) 80W+80W (8Ω) |

| 高調波歪率 | 0.01% (8Ω 定格出力) |

| S/N比 | 110dB (CD、TUNER、AUX、TAPE) 91dB (PHONO MM) 76dB (PHONO MC) |

| 消費電力 | 250W |

| サイズ | 幅434×高さ180×奥行478mm |

| 重量 | 22.0kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |