|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > SA8400 |

|

Marantz SA8400 |

| 2003年 定価90,000円(税抜) |

| MarantzのSA8400は、2003年9月に発売されたSACDプレイヤーです。 外見は前年に発売されたマルチ・チャンネル対応のSA8260とほぼ同じですが、SA8400は2チャンネル専用のSACDプレーヤーで、内部のドライブメカやオーディオ回路などが大きく異なります。 D/Aコンバータは、マランツをはじめ多くのCDプレーヤーで採用されたシーラスロジック製の「CS4397」を搭載。 オーディオ回路には回路高速化技術「Absolute SA Technology」を、採用したマランツ独自のHDAM(高速電圧増幅回路)を採用しています。 電源部は強力で、デジタルとアナログ用を別巻線とした電源トランスや、供給先に最短距離で流せるように配置した独立電源回路になっており、デジタル回路からのオーディオ回路へのノイズ対策と、DACなどオーディオ回路への電源の安定供給を配慮した設計となっています。 ドライブメカは新開発のものという宣伝文句でしたが、メカ本体は他社からのOEMです。 スライド機構はギヤ式ですがディスクのアクセスは早いです。またCDの読み込みもSACDプレーヤーとしては早いです。 このメカの下には、デジタルサーボやDSD用などの信号を処理するデジタル回路を配置し、チップなどから出る輻射ノイズをシールドするとともに、オーディオ回路から離してデジタルノイズの影響を少なくしています。 SACD、音楽CDの他にCD-R・CD-RWも再生できますが、MP3やWMAなどのファイルには対応していません。CD-DAのみの再生となります。 SACD/CDの切り換えは本体でもリモコンでも可能。SACDの広い再生帯域に対応していないアンプ用に、超高域信号を減衰するフィルターが搭載されています。 2005年に発売されたSA7001(定価63,000円)の内部は、メカや回路などがSA8400とほとんど同じで、一部の部品などの見直しを行ってコストダウンをした旨が、発売時にマランツからプレスリリースされました。 またその上級機SA8001(定価94,500円)の内部も、SA8400とほとんど同じで、電源トランスがEIからトロイダルに変わっただけのように見えます。 でも、このSA8400の中身というのは、後に登場するSA-15S1やSA-15S2(150,000円)と遜色ないどころか、上回っている部分もあります。 正確に言うとSA-15S1やSA-15S2は、コストダウンされている部分も、けっこうあります。 価格が6万円も違うのに、コストダウンしている訳がないだろうと思うのは当然ですが、利益のことしか考えていない、親会社のヘッジファンドを舐めてはいけません。サービスマニュアルの回路図を見ればわかります。 メカはSA-84000とSA-15S1は同じ物ですが、SA-15S2ではレベルの低いメカが搭載されています。 DACはCS4397とCS4398と違いますが、SA-15S1/S2のオーディオ回路は、SA8400の回路を簡略したような回路で、HDAMの数も少ないです。 SA-15S1の宣伝文句では、上級機のSA-11S1の技術を継承したような書き方でしたが、実際にSA-11S1の回路に近いのは、SA8400の回路の方です。 SA8400の正当な後継モデルは、SA8001の後はSA8003(2008年)です。SA8003はSA8400と価格は同じですが、内部はやはり大幅なコストダウンがされており、電源回路、オーディオ回路、メカは1ランク以下のレベルに落とされています。 音を聴く前に、まずやらなくてはいけないのが、電源ケーブルの交換です。付属の電源ケーブルは安物なので、レンジが狭く音が痩せており、本来の音が全く出ません。 市販品の値段は年々上がっていますが、電源ケーブルは高ければ高いほど良いという訳ではなく、CDプレーヤーとの相性が出ます。 電源ケーブルを自作するのは簡単で、初めての人でも30分ぐらいで完成します。何しろ製作費が安いです。工具は100円ショップで売っているもので十分です。 (音質について) 1.CDの音 音は中音域重視ですが高音も良く伸びます。素直でまとまりのあるサウンドです。解像度、音場ともに良いですし、高音が少しキツいという問題がありますが、スピーカー側のセッティングで解消できます。 2010年製のDENON DCD-1500SEと比べても何ら遜色はありませんし、一部上回るところもあります。確かにDENONのサウンドと比べれば、柔らかく感じるかもしれませんが、これはこれで良い音です。 1980~1990年代の、音が良いと言われるCDプレーヤーに比べると、重心が少し高く薄味的な感じは否めません。その結果、音楽の表現力の部分は淡泊な傾向が出てしまいます。 マランツというと、クラシックというイメージの人もいるかもしれませんが、SA8400の音はオールラウンダーに近く、ジャズやボーカルもOKですし、ロックもそこそこの音を聴かせます。 ただ、ひと言でジャズと言っても、硬めのサウンドが合う曲もあれば、Marantzのような、やわらかめのサウンドが合う曲もあります。 オールラウンダーとはいえ、どちらの曲も心地よく聴ける訳ではありません。 2.SACDの音 レンジがグンと広がるのが実感できます。解像度、音場ともにレベルアップ。SACDの再生でDCD-1500SEと比べると、SA8400のほうがレンジが広く音も立体的。何よりも表現力ではSA8400が断然良いです。 DCD-1500SEの旭化成のDACは設計が新しく、32bitで測定数値は良いのですが、実際の音となるとシーラス・ロジックにはかなわないのかもしれません。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| (トラブルについて) | |||||||||||||||||||||||||||

| SA8400のトラブルで多いのがディスクの読み込みエラーです。ただ後期のロットでは対策がされているかと思います。 また、発売から年数が経ったので、ゴムベルトの劣化により、トレイが開閉しないというトラブルもでます。ゴムベルトの交換はEリングを外すので、少しコツが必要ですが自分でもできます。 問題はディスクの読み込みエラーです。ウチのSA8400が読み込みエラーが出始めた時に、内部の様子を確認しながら、いろいろなディスクでテストをしてみました。その結果症状は (1) ディスプレィに「no disk」や「can't play」と表示されて、ディスクを認識・再生しない。 (2) ディスクを認識して再生するが、プレーヤーがブーンと大きな音をたてて振動する。 (2)はスピンドルモーターが異常回転(高速回転)を起こして、激しく振動しているためで、手で触るとCDプレーヤー全体が振動してしていることがわかります。 このような振動はCDプレーヤーには大敵で、モーターが壊れるだけでなく、精密部品であるピックアップの故障の原因にもなりますし、基板がハンダ割れを起こし断線の原因にもなるので注意が必要です。 原因はどうやらピックアップの寿命とは関係なしに、レーザーの出力が不安定になっているようです。デジタルサーボ回路はレーザーの出力に連動して、ディスクの回転やトラッキングなど自動的にいろいろな調整を行っています。 キチンと調整を行うためには、レーザーの出力が弱過ぎても、強過ぎてもダメで、それによってディスクを回転させるスピンドルモーターが、異常回転(高速回転)を起こすこともあります。 マランツが修理の際に、デジタルサーボのファームウェア(モーターやピックアップをコントロールするためのソフトウェア)を書き直しているので、デジタルサーボのチップのファームウェアに、設定ミスかバグがあったのではないかと思います。 自動車でいえば車載コンピューターのトラブルで、運転中にエンジンの回転数が勝手に上がってしまうようなもので、いわば「リコール」ものですが、そこは家電品。結局ユーザー負担の修理ということになっています。 マランツはSA8400以外の機種も含めて、音質対策のためにデジタルサーボのサーボ量を制限していたという話があります。そうだとするとディスクに偏芯やソリがある場合、他社のプレーヤーより読める率が少なくなります。またSACDのハイブリットやCD-Rも同じように他社より読めない物が多くなるかもしれません。 サーボ量を多くして効きを良くすれば読み込みできるディスクは増えるのですが、デジタルノイズやレンズを上下させるアクチュエータの低周波ノイズが多くなり音質は悪くなります。 でも反対に効きを悪くすると、読めないディスクが増えユーザーからクレームがきます。いわばサーボ回路はメーカーにとって「痛し痒し」の存在で、経験とノウハウが必要であり現在でも技術開発が続けられています。 ただマランツはメカとサーボに関しては、2001年までフィリップスにお任せだったので、ノウハウが無いのも確かで、この時期のSA-14、SA-17、SA8260、そしてこのSA8400と、ネットでは多くの読み込み関係のトラブルが報告されています。 2020年現在の経過報告としては、ウチのは2004年製ですので16年目となります。現在はメイン機でもサブ機でもないので、合計の使用時間はそんなに長くはありません。 SACDを読むのはかなりつらいです。CDの読み込みは快調ですが、サーボが不安定なせいか、音質は以前よりもハッキリと解るぐらい悪くなりました。 ピックアップのHOP-1200Sは、互換品がネットで2000円ぐらいで購入できるのですが、互換品ということで品質に多少不安があるのと、原因がピックアップ以外の可能性もあるので、交換するかどうか検討中です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||||||||

| デザインはSA-17S1のフロントパネルをリファインしたもので、ラウンドフォルムから一転しオーソドックスな1枚パネルになっています。 大きな丸いボタンは「プレイ」「ポーズ」「ストップ」のボタンで、トレイの開閉ボタンが小さいのが少し使いづらいです。「トラック」と「サーチ」ボタンは兼用で1回押すと次や前の曲に移動、長押しするとサーチとなります。プログラム系はリモコンのみで操作が可能です。 トレイの上には青のイルミネーションランプがあります。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 動画の音はビデオカメラの内蔵マイクで録音しているため、音質は良くありません。 | |||||||||||||||||||||||||||

| (内部について) | |||||||||||||||||||||||||||

| シャーシは1mm厚の鋼板製ですが、鋼板自体の強度はそれほどありません。底の部分には強度を稼ぐためのリブが入っています。さらに1mm厚の鋼板を重ねて2重底にしています。 天板も1mmの鋼板ですが強度の無いもので、指で叩くとよく鳴ります。防振材は貼ってありません。 シャーシに天板を取り付ける側板も2重になるのですが、ハメ合わせが悪いため、効果を発揮していません。 放熱対策のために底板と天板、リアパネルにスリットが空けられています。 特に天板のスリットは基板の上にあるため、基板にホコリがたまり音質劣化の原因となります。できれば定期的なメンテナンスが必要です。 インシュレーターは中空のプラスチック製です。 2003年当時、CDプレーヤーはセンターメカが主流でしたが、SA8400はという左側にメカとトランス、右側にメイン基板という1980年代から続くレイアウトとなっています。このメイン基板は右側がオーディオ回路で、左側が電源回路という特異な配置になっています。 デジタル回路はメカの下にあります。SACDプレーヤーのデジタル回路は、一般のCDプレーヤーよりもデジタルノイズの発生が多いため、ノイズの発生源となるチップをメカの下に配置することで、電磁波となってもれるノイズを少なくし、オーディオ回路から距離をとることで影響を少なくしています。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||||||||||||||

| 電源トランスは1個だけですが、電源回路はとても強力で、メイン基板の約半分が電源回路というのは、CDプレーヤーではなかなかありません。 電源トランスはバンドー製でケースに収められています。捲線はOFC(無酸素銅)を使っており、デジタル用、オーディオ用、ディスプレィ用の系統別に別巻線として、デジタル回路やディスプレィで発生したノイズが、電源回路を伝わって戻り、オーディオ回路に侵入するのを抑えています。 トランスの手前には、フェライトコアによる電源用のノイズフィルターが装備されています。 1980~90年代年代と違って現在は家庭内にパソコン、携帯電話の充電器、FAX、冷蔵庫、電子レンジ、エアコン、ガス漏れ検知機、各種電源アダプターと、ノイズの発生源がたくさんあります。 これらのノイズは100Vの電灯線を通って、オーディオ機器にも侵入してくるため、いまやノイズフィルターは必須アイテムとなります。 メイン基板の電源回路は特徴的な回路となっています。デジタル回路、ディスプレィ、DAC、カレントアンプ用に、それぞれ電源を供給する独立電源となっていて、これが基板の左側に整然と並んでおり、ちゃんとそれぞれの回路の一番近くになるように配置されています。 これはオーディオ回路のHDAM(高速電圧増幅回路)とともに、電源供給のスピード化をはかり、回路全体の高速化「Absolute SA Technology」を目指したものだと思います。 大きな電解コンデンサは、ELNA製のオーディオ用カスタム品で、25V・3300μFが2本(タイ製)。オーディオ回路用にはELNAのハイグレード品「セラファイン」が使われています。 レギュレータにはヒートシンクに加えて、放熱用のカバーも取り付けられています。 電源コードは着脱式です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||||||||||||||

| デジタルサーボ・信号処理・システムコントロール回路など、いわゆるデジタル回路の基板はメカの下にあります。 これらの回路は1990年代には、集積化が進み3個ぐらいのIC(LSI)で済むようになりましたが、最近は多機能化により高性能なマイコンを使ったり、信号の処理にDSPやFPGA、CPLDなどが使われるようになり、盛大にデジタルノイズを放出する回路となっています。 SA-8400のデジタルサーボと信号処理の回路は、SONY製のICがメインで、CXD1885Q(デジタルサーボ制御・信号処理)、CXD1881AR(サーボ用RFアンプ)などが使われています。 ピックアップの制御はフェアチャイルド製の5chモータードライバ「FAN8042」、スピンドルモーターの制御はPanasonic製のスピンドルモーター・ドライバ「AN8471SA」です。 SACDのDSD信号の処理には、FIFO(First In First Out)メモリーには、アルテラ製のCPLD「EPM3128ATC100-10」。DSDデコーダーにSONY製の「CXD2753R」が使われています。 FIFOメモリー(FIFO回路)は、CPLDをメモリのようにして動作させる回路で、信号をバッファリングしてクロック・ジッターを低減する役目があります。 本物のメモリはCDの信号処理用に、ESMT製の16MB EDO DRAM「M11L16161SA」。DSDの信号処理用にHynix製の16bitシンクロナスDRAM「 HY57V161610DTC」が使われています。 システムコントロールの回路は、marantzのネームが入ったルネサス製マイコンの「MZ0614」があります。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (オーディオ回路) | |||||||||||||||||||||||||||

| オーディオ回路はメイン基板の一番右側に配置され、左側にあるデジタル回路から、一番遠くなるように設計されています。 回路はフロントパネル側からD/Aコンバーター、差動合成、ローパスフィルター、ラインアンプ、ミューティング回路と整然と配置されています。 D/Aコンバーターはシーラスロジック製の24bit/192kHz・DAC「CS4397」(SuperDAC)です。優れたクロック・ジッタ耐性を持ち、素子の精度の影響を排除する2次のダイナミック・エレメント・マッチングにより、D/A変換の精度を維持しながら歪みを低減しています。 これらの機能によりダイナミックレンジ120dBなどのすぐれた特性を確保しています。 CS4397の内部では、まずデジタル補間フィルターが、デジタルフィルターとして作動しながら、CDの16bit信号を24bit信号へと拡張します。 次にマルチビットのΔΣ(デルタシグマ)変調器、ダイナミック・エレメント・マッチング(DEM)を経て、SCF(スイッチトキャパシタフィルタ)を使用してD/A変換しています。 デジタルフィルターからSCFまで回路は左右独立の構成で、DEMからの出力も完全差動出力としており、1チップでデュアルDACの差動出力を実現しています。 SA8400のオーディオ回路の特徴は、HDAMを差動合成、ローパスフィルター、ラインアンプの3ヶ所に使用しており、ラインアンプはカレントアンプ(サービスマニュアルでは、カレントフィードバック(直流帰還)アンプと表記)となっていることです。 ※基板上ではHDAMと表記されているのは1ヶ所だけです。 HDAM(Hyper Dynamic Amp.Module)は、高速電圧アンプモジュールのことで、従来のオペアンプに変わるものです。 HDAMを除いてもパーツが多く、コストがかかっています。この部分は必ずしもパーツの多い少ないで、音の優劣が決まる訳ではありませんが、キチンと作り込みされた回路であることは間違いありません。 ※以前のHDAM回路にはノイズ遮断用の金属製のカバーが取り付けられていましたが、ヒアリングの結果、音質的にはカバー無しのほうが良いということで、SA8400では取り付けられていませんでした。でも何故か輸出モデルにはカバーが取り付けられています。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||||||||||||||

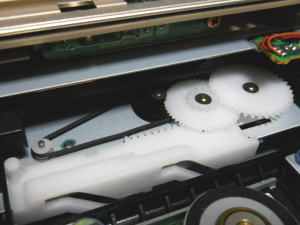

| ピックアップ・ドライブメカは新開発のメカです。といっても1990年代の5~6万円クラスのCDプレーヤーのものと同等か、それ以下のレベルの物となります。 ピックアップはSACD用の650nmと、CD用の780nmの2波長のレーザーに対応した日立製のHOP-1200Rを使用。ピックアップのスライド機構はギヤ式(ラック&ピニオン)で、スライド機構としては一番安あがりな方式です。 バブル期には中級機以上は、精密な調整ができるリニアモーターが搭載され、ラック&ピニオン方式はエントリーモデルなど安い機種でしか使われていませんでした。 しかし現在ではメーカーのコストカットなどの方針で、50万円以上のハイエンドモデルでも、ラック&ピニオン方式の安物メカが使われています。 このメカはSA8400の発売時には、自社の新開発メカだと宣伝していましたが、マランツはつい2001年まで、メカは親会社のフィリップスに面倒を見てもらっていた訳で、開発するにしてもノウハウはありません。 内部を見ればわかりますが、メカ自体はDENON DCD-1500SEやDCD-1650RE、marantz SA-11S3で使われた、東英製のDVD/SACD用トラバースメカと共通点が多いので、東英製で間違いないと思います。 外国の投資ファンドの傘下となった以後のマランツは、ともかくメカに関しては嘘が多いです。SA8260のメカも自社開発と言いながら、実際はSONY製の「KHM-230AAA」というアッシーを使用していました。 ※マランツはCDプレーヤーの新製品を出すたびにドライブメカが新しくなり、性能が向上したように宣伝してきましたが、SA-11S3の発売時にSA8400、SA-15S1、SA-13S1、SA-11S1、SA-11S2、SA-7S1はD&M製(DENONとmarantzが共同で使用)の第4世代のメカであることを認めました。→記事 メカ自体が安物なのは時代の趨勢でしょうがありません。問題はメカの取り付け構造です。シャーシ側の取り付け部は2重底の上に鋼板製の台座があります。 その台座とメカ本体を結合しているのは、強度的にも頼りないプラスチックの細い脚です。これでは1990年代のエントリーモデルに使われていたメカと同じです。 marantzはSA-15S2やSA-13S2に搭載された、第5世代と呼ばれるメカでも、メカの脚の部分はプラスチック製です。 同じメカを使うDENONが、メカをキチンと鋼板製の台座に固定しているのに対し、marantzは基本的な部分が全く出来ていません。 トレイは薄く強度的にはちょっと頼りないですが、防振効果のある塗料が塗られており、後部には銅メッキされた制振プレートが装着されています。形状はDENONの「S.V.Hローダ」と同じです。 トレイの開閉機構もバブル期のCDプレーヤーと比べると簡素な物です。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| (出力端子・リモコン) | |||||||||||||||||||||||||||

| リアパネルの出力端子はアナログが固定1系統。デジタルは光と同軸の2系統となっています。他にはリモートコントロール用端子があります。 アナログ端子の隣にはSACD用のフィルタースイッチがあります。このフィルタースイッチはSACDに非対応のアンプ用に、SACDの超高域信号を減衰するフィルター(ローパスフィルター)を作動させるためのスイッチで、「STAN-DARD」でフィルターが「ON」となります。取扱説明書ではフィルターを「ON」にして使用することが推奨されています。 SACDは規格上では100kHzという高い周波数も再生できますが、SACDやハイレゾ音源で使われているDSD(Direct Stream Digital)は、「MASH」など1bit・DACで使われていたΔΣ変調を名前を変えたものであり、実際にはこの超高域信号帯に「ノイズシェーピング」によって、量子化雑音が寄せ集められることになります。 この雑音は可聴帯域外にあるため人間はノイズとして聞き取れませんが、アンプの回路に干渉して音質を劣化させたり、スピーカーのスーパーツィーターを破損させる恐れがあるため、ローパスフィルターで超高域信号をカットしている訳です。 SA8400と同じ回路を使用しているSA7001やSA8001では、フィルタースイッチが廃止されましたが、フィルター回路は、そのまま残っているので常時「ON」の状態になっているはずです。 また現在発売されている多くのSACDプレーヤーでも、フィルター回路によって50kHz以上の周波数をカットしています。 リモコンは小型で操作ボタンは小さいですが、意外なほど操作はしやすいです。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

marantz SA8400のスペック

| 周波数特性 | 2Hz~50kHz(SACD) 2Hz~20kHz(CD) |

| 高調波歪率 | 0.0009%(SACD) 0.002%(CD) |

| ダイナミックレンジ | 114dB(SACD) 100dB(CD) |

| 消費電力 | 20W |

| サイズ | 幅440×高さ113×奥行335mm |

| 重量 | 7.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |