|

||

| TOP> 使っているオーディオ > CDプレーヤー > DAD-1000 |

|

Lo-D DAD-1000 |

| 1982年 定価189,000円 |

| Lo-D(日立)のDAD-1000は、1982年10月1日にSONY CDP-101とともに発売された、世界初のCDプレーヤーです。 DENONと共同開発したCDプレーヤーで、DENONではDCD-2000(189,800円)の名称で販売しました。両者はまったく同じ仕様でLo-Dのモデルはシルバー、DENONのモデルはブラックとなっていました。 またDAD-1000の中味は、CDプレーヤーの開発が遅れたビクターにOEM供給され、XL-V1(初代・189,800円)として発売されました。その他に海外のメーカーにもOEM供給されています。 当時、日立はメインフレームと呼ばれる大型コンピューターやオフィスコンピューター、ミニコンピューターなども製造しており、LSIなどの半導体も自社工場を持っているなど優れたエレクトロニクスの技術がありました。 さらにモーターや半導体レーザーなど、CDプレーヤーの主要パーツを自社でまかなうことができました。(SONYのCDP-101の半導体レーザーはシャープ製)。 それにLo-Dブランドで培ったオーディオ技術と、PCM(Pulse Code Modulation)技術を、融合して完成したのがDAD-1000です。 発売当時はDENONとの共同開発ということになっていましたが、メインの開発は日立が行っており、「DENONミュージアム」にDCD-2000が掲載されていないのは、そのへんの負い目からかもしれません。 DAD-1000のCDのローディングは、各社のCDプレーヤー1号機で、標準的だった正立型のローディングを採用しています。メカは中央部にあり元祖「センターメカ」となっています。 写真では大きく見えますが、NEC CD-803やAurex XR-Z90に比べて、ひと回り以上小さくコンパクトなプレーヤーとなっています。 →CDプレーヤー1号機の比較 CDから信号を読みとるピックアップは、自社製の3ビーム方式を搭載して、オーディオ信号の安定した読取りを実現しています。 サーボ回路は各社の1号機の中でも技術的に進んだもので、信号処理回路はLSI化されていました。D/Aコンバーターも自社開発の16bit・DACを搭載しています。 機能面ではランダムメモリーが15曲可能で、ワンタッチ選曲やオートリピートなどの機能も搭載されていました。現在ではお目にかかれないものとしては、ピックアップ位置を表示するインジケーターがついています。 DADは「デジタル・オーディオ・ディスクの略」で、レコードに代わる次世代メディアのことを指し、CDという名称が普及する前はよく使われていました。 Lo-Dは他社と違ってDAD-1000の発売に際し、カタログや広告で技術的な特徴や機能などをアピールしませんでした。 CDプレーヤーは、それまでのオーディオと違う技術の固まりだったため、ユーザーにとって耳慣れない用語の羅列を、避けたのかもしれません。ただ2号機のDAD-800からは、自社製のピックアップやサーボ回路などを、PRする内容になっています。 ※DAD-1000の派生モデルとして1983年にDAD-1100K(198,000円)が発売されます。これはDCD-1000に後付のスピードコントローラを付けて、持ち運びできるようにキャリングバックに収めたもので、ロケーションやボリュームインジケーターは廃止されていました。ただしバッテリーはついておらず使用にはAC電源が必要でした。 今見るとこんな物を持ち歩くのかと思いますが、スピードコントローラを付けたことをみると、たぶんカラオケなどの需要を想定して開発されたものだと思います。当時CDはカラオケでの利用が期待されており、実際カラオケ用のCDソフトも1982年から発売が行われています。 (音質について) 音質は軽快なタッチの明るいサウンドで、ロックやJPOPなどが似合いそうという感じです。ただ高音・低音の出かたやレンジ、音場などはSONY CDP-101やAurex XR-Z90に負けてしまいます。 |

|||||||||||||||

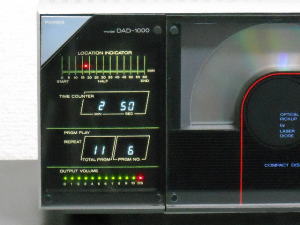

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| 今のCDプレーヤーと比べるとデザイン的には電子レンジのほうが近いです。 フロントパネルは現在のCDプレーヤーが操作ボタンをデザイン上の邪魔て考え、どんどん小さくして数を減らしているのに対し、DAD-1000ではタテに一列に配置することで操作性とデザインを両立しています。また大きなプレイボタンとストップボタンの中に、小さな早送りやポーズボタンを組み込むなど、本当に良く考えられたデザインだと思います。 工業デザインというのは見た目だけのデザインではないので、この頃のオーディオ製品に比べると、現在の製品のデサインはかえって退化してしまったように感じます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

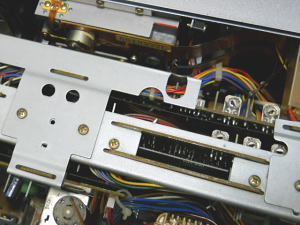

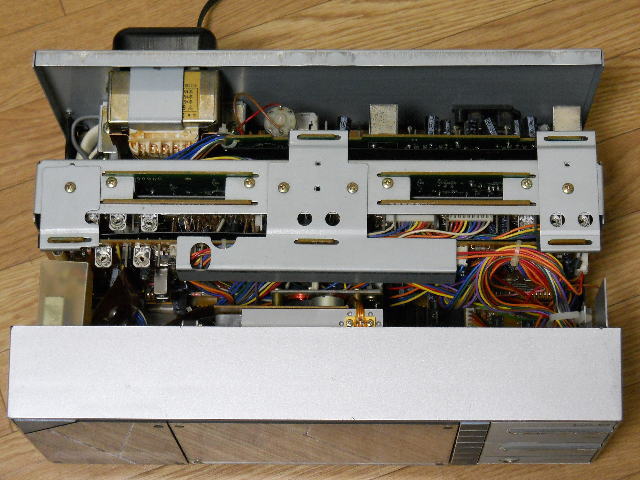

| (内部について) | |||||||||||||||

| ボディのサイズは幅320×高さ145×奥行234mmとコンパクトです。容積は見た目でNEC

CD803の半分ぐらいの感じです。 内部の基板は底に1枚。タテに4枚の基板が収められています。とはいっても信号処理用の回路などはLSIに集積化されているため、それほどパーツ数は多くありません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

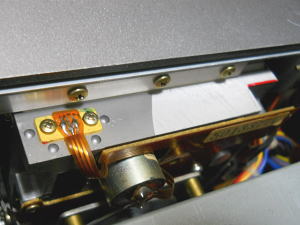

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源回路のトランスはシャーシの外に少し飛び出るように取り付けられています。このトランスの下には電源回路があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||

| 基板はフロントパネル側から1枚目が、システムコントロール+サーボ回路、2枚目がサーボ回路、3枚目が信号処理回路、4枚目がオーディオ回路となっています。 CDのデジタル信号処理LSIは、いずれも日立製で「MB15529」「HD61901H」「HD61902H」があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | |||||||||||||||

| D/Aコンバータは自社製の16bitDAC「HA16633P」で、当時の資料によると素子のバラツキによる誤差を、自動的に修正する自動補正形D/Aコンバータとなっています。デジタルフィルターは搭載されていません。 オーディオ回路の最終段ではNEC製のオペアンプ「μPC4557C」が使用されています。ちなみにライバル機のNEC CD-803ではTI製の「NE5532P」が使われています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| CDのローディングはNEC CD-803などと同じく、垂直ローディングを採用しています。 ドアのポケットにCDを入れて、「CLOSE」ボタンを押すと自動的にCDがエレベーターで下がり、ドアが閉まり読み込みが始まります。再生が終了した後は「OPEN」ボタンを押すと、ドアが開いてCDがせり上がってきます。 ピックアップは日立製で3ピーム方式。エラー時の訂正信号に対して、上下左右2次元(2軸)の方向に、高速移動が可能な独自の対物レンズ・アクチュエーターを搭載していました。 サイズは各社の1号機の中では小型のもので、スライド機構はギヤ式です。 スピンドルモーターも自社製のユニトルクモーターで、DAD-1000のために専用に開発されたものです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子) | |||||||||||||||

| アナログ出力端子は固定と可変が各1系統。可変はヘッドホン出力と連動しており、フロントパネルのボリュームボタンで調整できます。 リモコンには非対応です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

Lo-D DAD-1000のスペック

| 周波数特性 | 5Hz〜20kHz±0.5dB |

| 高調波歪率 | 0.004%以下 |

| ダイナミックレンジ | 90dB以上 |

| SN比 | 90dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

85dB |

| 消費電力 | 24W |

| サイズ | 幅320×高さ145×奥行234mm |

| 重量 | 5.6kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |