|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > XR-Z90 |

|

Aurex XR-Z90 |

| 1982年 定価225,000円 |

| XR-Z90は1982年11月に発売されたプレーヤーで、東芝のオーディオブランド「Aurex」のCDプレーヤー第1号機です。 開発はTRIO(KENWOOD)と協同で行われていますが、メインは東芝が行いました。TRIOはXR-Z90のフロントパネルと一部の回路に、独自仕様を入れて「L-03DP」として発売しました。 またALPINE/LuxmanにもOEMとして供給され、ALPINE AD-100、Luxman DX-104の名前で、海外に輸出されました。 XR-Z90とL-03DPはサイズは同じものの、見た目の印象は違います。XR-Z90のフロントパネルには、中のディスクが見える窓があり、ファンクションキーなどもサッパリとしたデザインになっています。 内部もL-03DPとほぼ同じですが、L-03DPにはKENWOOD独自のZドライブが装備されていました。 XR-Z90は垂直ローディング・垂直ドライブを採用しています。後に急速に廃れた方式ですが、各社のCDプレーヤー1号機では多数派でした。 ピックアップは自社製の1ビームタイプを搭載。サーボ回路は時間差検出トラッキングサーボと、2重のエラー訂正回路で、ディスクの追従性を確保し安定した再生を可能としています。 オーディオ回路には積分型の16bit・D/Aコンバータ(SONY製)と、11次有極のアクティブ・ローパスフィルターを搭載。出力回路には同社の「Λアンプ」の技術が投入されています。 フロントパネルの下部には10キーが搭載されています。早送り・早戻しは押し方によって3段階のスピードで行えます。メモリーは8曲までで、メモリーバックアップによって一定期間、保持されるようになっていました。リモコンには対応していません。 東芝は翌1983年に2号機のXR-Z70(139,800円)を発売。その後はしだいにミニコンポサイズのCDプレーヤーに軸足を移していきます。 そして日立のLo-Dと同じく、1987年ごろに単品コーポネントのCDデッキからは撤退したようです。また範囲はわかりませんが、KENWOODとの協業は少なくとも1984年までは行われていたようです。→AurexのCDプレーヤーの年表 |

|||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||

| 「どうせ1982年のCDプレーヤー」だからと思って聴くと、音の良さにビックリします。 1990年代以降のCDプレーヤーと比べると、高音も低音もぜんぜん出ていませんが、かえってギスギスしたところが無く、なめらかに音が出ているような感じがします。またアナログライクな音は、SACDを聴いてるような感じさえします。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (内部について) | |||||||||||||||

| シャーシは薄い鋼板製で足は大きめのゴム足です。回路がLSI化されていないため、消費電流は50W。発熱量が多いために、フロントパネル以外にはすべて放熱用のスリットがあります。 内部は左側手前が垂直型のピックアップ・ドライブメカ、その後ろに電源回路。右側の回路は2段になっており、2階部分がサーボ制御とマイコンによるシステムコントロール。1階がCDの信号処理とオーディオ回路になっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源トランスは大きい物でケースに入っています。また放熱用のヒートシンクやヒューズもついています。 コンデンサは日本ケミコンのNEGATIVE BLACKやマルコンなどを使用しています。 電源コードは極太タイプ。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (サーボ回路) | |||||||||||||||

| 2階部分の大半を占めるサーボ回路は、「半導体によるディスクリート」いう感じです。

フォーカスエラーは多反射型の臨界角検出方式、トラッキングエラーは4分割ディテクターによる時間差検出方式となっています。調整用のボリュームは「トラッキング・ゲイン」「フォーカス・ゲイン」「FLMT」の3つ。 この回路はさすが半導体メーカーということで、東芝のパーツがズラリと並んでいますが、SONYのCDP-101のような集積化は全然できていません。 サーボ専用のチップが無いので、既存のパーツや半導体を総動員して何とかサーボ回路を作ったという感じです。同様にサーボ回路で苦労したのがNECで、CD-803ではこの1.5倍ぐらいのパーツを使っています。 これでも、まだ初期のアナログサーボなので精度はさほど高くありません。10年後にはデジタルサーボとなり集積化され、小さなLSIのチップ1つに収まってしまいます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (オーディオ回路・信号処理回路) | |||||||||||||||

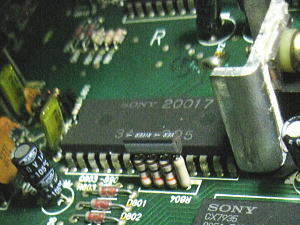

| メイン基板の1階部分は、CDの信号処理を行う回路とオーディオ回路で、ここも部品がビッシリと並んでいます。 2階部分は東芝のパーツが多かったのですが、CDプレーヤーの心臓部はどうにもならなかったようで、信号処理回路のサブコード復調に「CX7933」、RAMコントロールに「CX7934」、CIRCデコーダは「CX7935」と主要部品はほとんどSONY製となっています。 DACもSONY製で積分型の16bit D/Aコンバータ「CX20017」で、製造ロットによっては「CX890」を搭載していました。 これらのパーツはSONYの1号機「CDP-101」と同じです。XR-Z90とCDP-101を比べると、CDP-101の方がサイズ(容積)が6割、消費電力も半分ですので、SONYと他のメーカーとの技術力の差が大きかったことがうかがわれます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| XR-Z90は垂直ローディング・垂直ドライブを搭載しています。NEC CD803のようなエレベーター式のローディング機構はありません。ローディングドアのポケットにディスクを入れ、手でドアを閉めると読み込みが始まります。 ピックアップは1ビームタイプの東芝製の「OPH-31」を使用。このOPH-31は優秀なピックアップでYAMAHA、NEC、DIATONE、KYOCERAなどのCDプレーヤー1号機にも搭載されました。 スライド機構はクロスローラーを使用した方式。スピンドルモーターはキヤノン製のコアレスDCモーターを使用しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子) | |||||||||||||||

| リアパネルの出力端子は、アナログ出力のみで固定と可変の2系統。隣には可変出力用のボリュームがあります。 出力端子の上は、操作時にチャープ音(Beep音)を出すためのスイッチがあります。 XR-Z90はリモコンには非対応です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

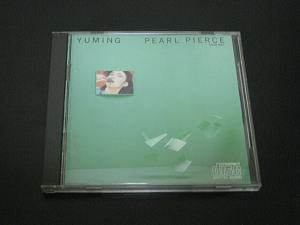

| 「パール・ピアス」松任谷由実 CA35-1001 | |||||||||||||||

1982年10月のCBS・ソニーのCD発売から遅れること1ヶ月。11月1日に東芝EMIから初めてCDが発売されます。 もちろん東芝EMIではCDの制作時に、このXR-Z90をレファレンス用の機材として使用していたそうてす。 当初は東芝EMIにCDのプレス生産の設備が無かったため、製造はCBS/ソニーの工場で行われていましたが、1983年4月からは自社での製造がスタートします。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 上:SONY CDP-101 下:Aurex XR-Z90 |

Aurex XR-Z90のスペック

| 周波数特性 | 5Hz~20kHz ±0.3dB |

| 高調波歪率 | 0.004%以下 |

| ダイナミックレンジ | 90dB以上 |

| チャンネル セパレーション |

90dB以上 |

| 出力レベル | 固定 1.5V 可変 0V~5V |

| 消費電力 | 50W |

| サイズ | 幅420×高さ135×奥行340mm |

| 重量 | 9.7kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |