|

||

| TOP 使っているオーディオ > CDプレーヤー > AKAI CD-A30Ⅱ |

|

| AKAI CD-A30Ⅱ |

| 1986年 定価49,800円 |

| AKAIのCD-A30Ⅱは1985年11月に発売されたCD-A30に小改良を施したモデルで、1986年の春ごろに発売されました。 AKAIは1982年に他社と同じようにCDプレーヤー1号機CD-01(189,000円)を発売します。ただこのモデルは京セラとの共同開発(実際は京セラが開発したDA-01・189,000円のAKAI仕様にしたOEM)でした。 自社開発のCDプレーヤーは、1984年の「CD-A7」(たぶん輸出専用)あたりが最初のようで、その後も輸出用モデルをメインに開発と販売が行われます。それに対し国内で販売されたモデルはとても機種が少なく、ミニコンポサイズを含めても10機種もなかったようです。 1987年にはダイアトーンといっしょに「A&D」ブランドを作り、DP-9000やDP-7000を発売しますがこれも3機種で終了。国内のCDプレーヤーからは撤退しますが、海外ではAKAIブランドのままCDプレーヤーの発売を続けていました。 CD-A30はエントリークラスのCDプレイヤーで1985年当時、フルサイズとしてはYAMAHA CD-350とともに最安値の製品でした。 D/AコンバーターはSONY製の16bitDAC「CX20133」を搭載しています。ただこのDAC、SONY製のCDプレーヤーには搭載されていないもので、同じ16bitDACの「CX20152」などよりも下のランクのいわば「廉価版」だったようです。 当時のこのクラスとしては珍しく防振対策が行われおり「アンチ・レゾナンス・コンストラクション」と名付けられています。 ピックアップのあるメカブロックには、ゴムとスプリングを組合せた「ダブル・インシュレーテッド・フローティングメカニズム」を採用し、外部振動を吸収して正確な読み取りを実現しています。 インシュレーターには新素材のアンチレゾナンス特殊ゴムを使ったインシュレーテッド・ペデスタル(脚・台座)を採用しています。 ピックアップには新開発の3ビームレーザーピックアップを採用。最大36曲のランダムプログラムプレイやリピート機能、サーチ機能も搭載しています。 1985年の秋はSONY D-50とmarantz CD-34のおかげで、低価格が一気に進み本格的な普及期に突入します。このクラスはCDプレーヤーを初めて買う人がターゲットで、音質や機能はさておき「ともかくCDプレーヤー」が欲しい人も多くいました。 CD-A30はとてもよく考えられてプレーヤーで、メカの部分はシンプルにして確実性とコストダウンを両立。このあたりはテープデッキでの経験が活きているのかもしれません。オーディオ回路もDACはたぶん安物ですが、その後ろの回路を工夫してそこそこの音に仕上げています。 CD-A30Ⅱで改良されたのはフロントにヘッドホン端子が追加されたのと、外部出力がRCAコードの直付けからRCA端子となったことです。ただヘッドホンはボリュームが無いので音量の調整はできません。 1986年はCDプレーヤーの進化が最も早い時期だったため、このくらいの改良では他社の「498」の新商品には全く太刀打ちできず、同年の秋にはラインアップから姿を消したようです。 この1986年の「ステレオサウンド」の記事によると、当時のAKAIの売上は国内よりも輸出がメインで、バブル前の円高のせいで経営的には苦しかったようです。また国内市場でも得意のカセットデッキが、資金と開発力のあるSONYなどの大手メーカーに押されていたそうです。 そのため製品のラインアップを普及機から中・高級機種をメインにシフトする方針が決まり、後にA&Dブランドで発売されるDP-9000/DP-7000が誕生することになります。 (音質について) 音は明るめのサウンドですが、メリハリはあまりつけていないほうだと思います。今のCDプレーヤーに比べれば少しソフトタッチですが、高音にアクセントを置いているので、CDソフトによってはシャリが出てきます。 同じSONY製のDACを搭載したKENWOOD DP-1000(DACはCX20152)と聴き比べると、解像度は落ちますし音場は平面的です。やはりDACの性能差が大きいのかなとも思います。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルはプラスチック製。ディスプレィは液晶で当時は普及機で良く使われていました。表示は必要最低限で数字の部分は曲番・インデックス・経過時間・TOTAL時間しか表示できません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

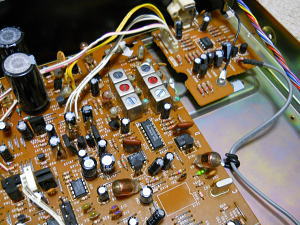

| (内部について) | |||||||||||||||

| シャーシはフロントパネルはプラスチック、その他は薄い鋼板でできています。インシュレーターはプラスチック製で接地面に薄い特殊ゴム(硬質ゴム)が貼られています。前側はアルミの化粧リングが取り付けられていますが、コストダウンのため後ろ側にはありません。 内部は左側にピックアップ・ドライブメカと電源トランス。大きな基板には電源、信号処理、サーボ、システムコントロール、オーディオの各回路があります。 以上の部分はCD-A30、ミニコンポサイズのCD-M515と共通です。一番右の小さな基盤がCD-A30Ⅱで追加されたもので、RCA出力端子とヘッドフォン用の回路があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源回路のトランスは小型のものが1つで別巻線ではありません。電解コンデンサーはニチコン製のSMで容量は10V・6,800μF。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

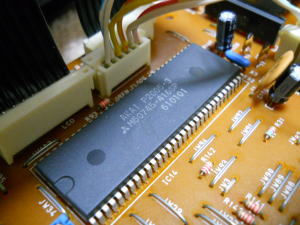

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) | |||||||||||||||

| サーボ、信号処理回路にはSONY製のチップを採用しています。 サーボの制御には「CX20108」、RF信号処理用の「CX20109」、EFM誤り訂正用の「CX23035」、8bit CMOSスタティックRAM「CXK5816P-12L」といったチップが使われています。 システム・コントロール回路のマイコンはAKAI仕様?の三菱製の「M50745-416SP」です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (オーディオ回路) | |||||||||||||||

| D/AコンバーターはSONY製の16bitDAC「CX20133」です。上記のとおりSONYのCDプレーヤーでは搭載しているものは見あたらず、国産モデルではAKAIの他にはLo-Dの一部機種だけです。 当時は集積化が進められていた時期ですが、SONYの「CX20152」と比べるとサイズはかなり小さいです。 デジタルフィルターを搭載していないので、ローパスフィルターの次数は多いはずですが、当時よく使われていたモジュールタイプではなく、可変コイルと銅箔スチロールコンデンサーを使用したディスクリートになっています。 ローパスフィルターの前にあるのが、富士通製のマルチプレクサ「MB84053B」で、DACからの出力信号をL・Rに振り分けるスイッチング回路に使われています。オペアンプは三菱製のM5238。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

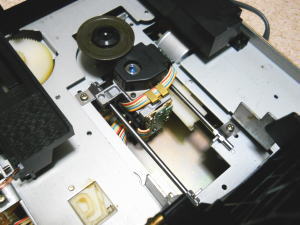

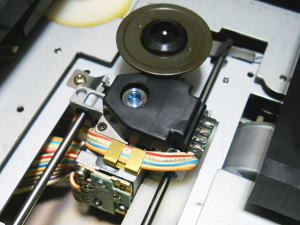

| (ピックアップ・ドライブメカ) | |||||||||||||||

| ピックアップやスピンドルのユニットは、小さく薄い鋼板製のマウントに取り付けられ、メカシャーシからゴムとスプリングでフローティングされています。 この方式はチャッキングアームの時代では少数派でしたが、ブリッジ方式がメインとなる1988年ごろからはこちらが主流派となり、現在では最もポピュラーな方式です。 ピックアップのスライドはギヤ式。ピックアップはSONY製のKSS-123Aです。トレイのローディングもベルトではなくギヤ式となっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (出力端子) | |||||||||||||||

| 出力端子はアナログが固定1系統。サブコード端子も装備されています。 | |||||||||||||||

|

AKAI CD-A30Ⅱのスペック

| 周波数特性 | 5Hz~20kHz±0.5dB |

| 高調波歪率 | 0.006% |

| ダイナミック レンジ |

90dB以上 |

| S/N比 | 90dB |

| チャンネル セパレーション |

86dB |

| 消費電力 | 10W |

| サイズ | 幅440×高さ89×奥行260mm |

| 重量 | 3.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |