|

||

| TOP > 使っているオーディオ > CDプレーヤー > XV-D721 |

|

Victor XV-D721 |

| 2000年 定価93,000円(税抜き) |

| Vicor XV-D721は、2000年8月に発売されたDVDオーディオプレーヤーです。 DVDオーディオは、SONY・フィリップス陣営が開発したSACD(Super Audio CD)と、ライバルとなる次世代CD規格で、ビクター・パナソニック・東芝・パイオニアなどが開発に参加していました。 DVDオーディオは、当時普及期にあったDVDのひとつの規格として策定されたもので、DVDビデオとはメディアに記録される、アプリケーションフォーマット(データの形式)が違うだけなので、既存のDVDプレーヤーのピックアップやメカ、回路など共用できる部分が多く、メーカーにとっては、開発コストが安上がりで済むなどのメリットがありました。 ディスクの容量はCDの約7倍(4.7GB)もあり、192kHz/24bit(最大)、再生周波数はDC〜96kHz、ダイナミックレンジは144dB、6ch(5.1ch)のマルチチャンネルに対応、音楽信号の他にもアルバムタイトルや曲名、演奏者データ、URLなどのデータを記録でき、さらにDVDビデオのクリップや静止画なども入れることができました。 スペック的にはCDを大きく越えるものでした。 ライバルとなるSACD規格のプレーヤーの1号機、SONY SCD-1は1999年5月に発売。DVDオーディオプレーヤーも、同じ年の年末に発売予定でしたが、DVDビデオの著作権保護用の暗号CSS(Content Scrambling System)の一部が解読されたため、DVDオーディオ用の暗号(CSS2)を見直すことになり、メーカーによっては発売を延期することになりました。 パイオニアは既に多数の予約が入っていたため、新しい著作権保護技術が出来た時点で、無償でアップグレードをすることにし、1999年12月にDV-AX10(500,000円)と、DV-S10A(200,000円)を発売します。 翌2000年に「CPPM」(Content Protection for Prerecorded Media)と呼ばれる、新しい著作権保護技術が完成し、それを搭載したDVDオーディオプレーヤーが発売されます。 6月30日に松下電器が、Technics DVD-A10(150,000円)と、Panasonic DVD-A7(120,000円)を発売。8月1日には東芝がSD-9200(220,000円)、ビクターもXV-D9000(350,000円)を発売しています。そして8月21日に発売されたのが、DVDオーディオプレーヤーとしては、初の普及機となるXV-D721です。 XV-D721はDVDオーディオもDVDビデオも、再生できるコンパチブルタイプのプレーヤーです。XV-D721に限らず、DVDオーディオプレーヤーと呼ばれたものは、ほとんどがDVDビデオの再生機能を持っていました。 新しいコピーガードシステム「CPPM」は、東芝・松下電器・IBM・Intelによる「4CエンティティLLC」が開発したもので、暗号を56ビットとして、DVDビデオの暗号「CSS1」の40ビットから大幅に強化。 さらにハッキング対策として、鍵が暴露されてもその鍵を無効化する「鍵更新システム」を備えています。 D/AコンバータはDVDオーディオの、ワイドレンジやダイナミックレンジに対応するため、新開発の192kHz/24bit・DAC「NEW PEM・DDコンバーター」を搭載しています。 トレイ部分は気密性が高めて、スピーカーからの空気振動の影響を、遮断するエアタイトトレイ構造となっています。 ビデオ回路は「デジタル・ダイレクト・プログレッシブスキャン」方式を搭載。従来のプログレッシブ対応機が、I-P(インタレース−プログレッシブ)変換を行っていたのに対し、プログレッシブのままで処理することにより、動きボケを大幅に改善しています。インターレースのビデオも、I-P変換回路によってプログレッシブ出力が可能です。 アップサンプリング機能も装備しており、元のDVD信号 4:2:2/13.5MHzを、MPEGデコーダにより4:4:4/27MHzにアップサンプリングできます。 映像DACは10ビット/54MHzで、デジタルフィルタのオーバーサンプリングにより、色の再現性を向上させています。ドルビーデジタルとdtsデコーダ内蔵しています。 テレビに表示するDVDの設定画面は、画面の1/4に再生画面を表示しながら、字幕や音声、アングルなどを設定できる「グラフィカル・ユーザー・ナビゲーター」を装備しています。その他には1/8〜1024倍までのズーム機能や、ディスプレィのノイズを抑えて音質を向上させる「ディスプレイ・オフ」機能があります。 再生可能ディスクはDVD-Audioの他に、DVD-Video、音楽CD、ビデオCDで、CD-Rの再生はできません。 XV-D721は業界も期待のDVDオーディオの新商品ということで、宣伝文句は高音質を唱っていましたが、実態はプログレッシブ対応のDVDプレーヤーに、5.1ch出力用のオーディオ回路を付加しただけのものです。 もしかするとSONYがSCDプレーヤーの普及モデル、SCD-XB9(2000年6月発売・80,000円)を開発しているの知って、急遽開発したモデルかもしれません。 DVDオーディオプレーヤーは、新しい著作権保護技術「CPPM」を搭載して発売された訳ですが、肝心のDVDオーディオソフトが、数枚しか発売されていませんでした。その原因はレコード会社が支払う「ライセンス料」と、「デジタルコピーの可否」という問題が、まだ解決していなかったためです。 「CPPM」はDVDオーディオソフトから、MDなどにコピーできる回数を設定できる仕様となっていますが、コピーは認められないというレコード会社側と、1世代に限りコピーを認めるという、オーディオメーカー側が対立したため、話し合いに時間がかかり※1、実質的にレコード会社からソフトの発売が始まったのは2001年からとなりました。 その後もDVDオーディオソフトの発売は進まず、その間にSACDのソフトは大幅に増えました。2002年4月にはDVDオーディオの普及促進を図る事を目的に、ハードメーカーとソフトメーカーが一体となって、「DVDオーディオプロモーション協議会(DAP協議会)」を設立します。 ところが、その一方でDVDオーディオ陣営だった、パイオニアやDENONなどは、SACDも再生できるユニバーサルプレーヤーを相次いで発売。 2007年にDAP協議会は解散となり、SACDとDVDオーディオの規格争いはSACDの勝利となりました。 ※1 結局、日本ではDVDオーディオソフトのコピーは出来ない仕様となり、2012年著作権法改正でDVDのリッピング(コピー)の規制が強化されました。 ところがアメリカでは当初から「コピーワンス」が認められました。そのためパソコン上でリッピングできるソフトも開発されています。 (音質について) 1.CDの再生 レンジが狭く解像度も悪いです。高音は伸びやキレがなく、低音は締まりがありません。CDプレーヤーの音というよりも、DVDプレーヤーの音の延長という感じです。 定価は93,000円ですが、音質としてはCDプレーヤーの初級機・39,800円かそれ以下のレベル。もちろんライバル機のSONYのSACDプレーヤー SCD-XB9には、全くかないません。 2.DVDオーディオの再生 DVDオーディオの音はCDに比べるとレンジが広く、解像度が良いです。でもそれはXV-D721の中で比べた話。Pionner DV-S747Aと比べると、何だこれはというレベル。 DVDオーディオは192kHz/24bitのハイレゾですが、それでも1990年代初めの6万円クラスのCDプレーヤーに、負けてしまうぐらい音が悪いです。 音が悪い原因は簡単。音質に配慮した設計がされていないことです。CDの音が悪いのは、波長650nmのDVD用のレーザーピックアップを使っているためです。CDプレーヤーで使われるのは、波長780nmのレーザーです。CDを650nmのレーザーで読み取る場合、サーボを多くかける必要があり、そのノイズによって音質は悪化します。 さらにXV-D721はこのサーボの設定が悪く、初期ロットではCDやDVDが読めないというトラブルも出ました。 メカやシャーシは普通のDVDプレーヤーと同じものなので、振動対策は無いに等しいです。回路も映像回路やスイッチング電源など、音質を悪化させるノイズを発生する回路がある訳ですが、十分なノイズ対策はとられていません。 ライバルとなるSONY SCD-XB9は、同じ普及モデルといっても、デュアルトランスを搭載するなど、かなり「力」が入ったモデルです。それに対しXV-D721は普通のDVDプレーヤーに、5.1ch出力用のオーディオ回路を付けた、文字通り「付け焼き刃」ともいえるモデル。メーカーのポリシーには大きな違いがあり、それがそのまま音に出ているという感じです。 |

||||||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | ||||||||||||||||||||||||

| フロントパネルは細長いディスプレィが特徴。経過時間などメインの情報は中央部に表示され、左側にはDVDオーディオのインジケーター、右側には44.1kHz〜192kHzまでのサンプリング周波数のインジケーターがあります。 操作ボタンの左側にディスプレィのON/OFFスイッチ。右側にトレイの開閉、ディスクの再生・停止・ポーズ、スキップなどのボタンがあります。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

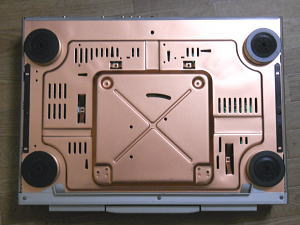

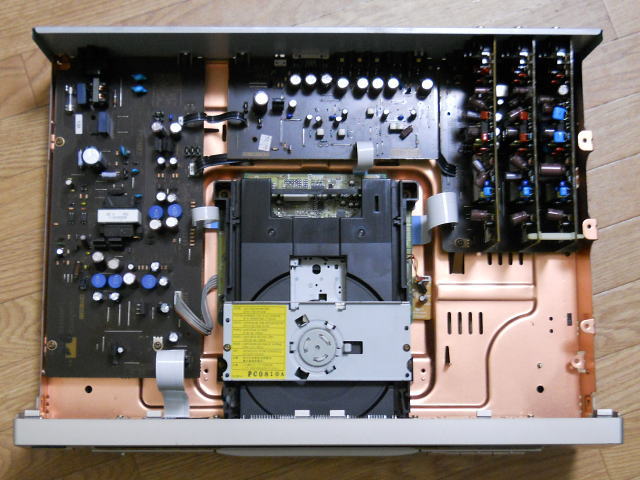

| (シャーシ・内部について) | ||||||||||||||||||||||||

| シャーシは薄い鋼板製です。3.7kgという重量からもわかるとおり、強度も剛性も弱く、叩けばよくなります。 内部は磁気ノイズの対策用に銅メッキされていますが、スイッチング電源のため電源トランスが小さいので、あまり効果はないと思います。インシュレーターはプラスチック製です。 レイアウトは左側に電源回路。中央がピックアップ・ドライブメカ。その下にサーボとデジタル回路。奥に映像出力回路があります。右側がオーディオ回路で、5.1ch出力に対応するため、同じ基板が3枚あります。 生産は中国製です。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (電源回路) | ||||||||||||||||||||||||

| 電源部はスイッチング電源です。スイッチング電源は低コストで、効率が良く安定した電流を供給できる反面、自らが音質に有害なスイッチングノイズを発生させるとともに、構造的にきちんとした独立電源が作りにくいというデメリットがあります。 DVDプレーヤーではよく使用されますが、ピュアオーディオ用のCDプレーヤーでは音質の問題から、ほとんど使用されません。Pioneer DV-S747A のように音質が高い評価を得ているモデルもありますが、これは希な存在です。 コンデンサはELNA「RJH」や日本ケミコンの「SMG」「SME」が使われています。電源ケーブルはメガネケーブルです。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (デジタル回路 映像・信号処理・サーボ) | ||||||||||||||||||||||||

| デジタル回路はメカの下にあり、1枚の基板の表裏にたくさんのチップがあります。 ここのメインとなるのはナショナルセミコンダクター「Mediamatics NDV8501 DVD」。1チップに映像用のビデオ/グラフィックスプロセッサやNTSC / PALエンコーダ、DVDのドルビーデジタルDTS処理、そしてDVDオーディオの信号処理を行う統合チップセットです。 コピーガードのためのCPPM (Content protection for pre-recorded media)用のチップは、ビクター製の「JCV 8005」です。 デジタルサーボの制御チップは松下製の「MN67705EA」。ピックアップのトラッキングやフォーカスなどをコントロールするローム製の4ch・BTLライバ「BA5983FM」、スピンドルモーターを制御する松下製のドライバ「AN8485S」。 他にもシステムコントローラー「MN101C23DBP3」やFEP、ODC用などのチップがあります。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (DAC・オーディオ回路) | ||||||||||||||||||||||||

| オーディオ回路は5.1ch出力に対応するため、「フロント用」「リア用」「センター/サブウーファー用」と、同じ基板が3枚あります。 一般のCDなど2ch出力の場合は、フロント用の端子から出力されます。このためフロント用基板の一部のパーツは、グレードの良いものが使用されています。 D/Aコンバータは新開発の192kHz/24bit・DAC「NEW PEM・DDコンバーター」です。チップ自体には「JVC」と「DD」ロゴがあるものの、「MN35505」という松下電器の製品番号が入っています。 ビクターが独自で開発したチップは、ほとんどが頭に「J」が付いているので、もしかしたら松下が開発したDACに、名前だけDDコンバーターと付けたのかもしれません。 デジタルノイズからの干渉を防ぐために、オーディオ回路は別基板となっていますが、デジタル回路にはたくさんのチップがあり、多くのノイズが出ます。それに加えてディスプレィ回路や、スイッチング電源からもノイズが発生します。 かってのビクターならばK2インターフェイスや光伝送で、こういうデジタルノイズを徹底的に遮断していましたが、XV-D721にはそういうものは見られません。経営難によるバブル以後の大量リストラで、以前のノウハウが途切れてしまったのかもしれません。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (ピックアップ・ドライブメカ) | ||||||||||||||||||||||||

| ピックアップ・ドライブメカはCDプレーヤーのものではなく、安価なDVDプレーヤー用のものです。メカベースなどの強度は十分でなく振動にも弱いです。 ピックアップは波長650nmのDVD用のレーザー。これでCDを読ませようとすると、サーボを強くかける必要があり、音質は悪くなります。またCD-Rは読めません。 ピックアップのスライド機構はワームギヤ式。ディスクの読み込みやトラック移動は遅いです。 トレイの開口部はエアタイト・トレイ構造で、ゴム素材によるシールドが取り付けられており、気密性が高めて、スピーカーからの空気振動の影響を防いでいます。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| (出力端子) | ||||||||||||||||||||||||

| 音声出力はアナログ(5.1ch)、光デジタル、同軸デジタルが各1系統。映像出力はD2端子、コンポーネント端子、S端子、コンポジットです。端子の隣にはインターレース/プログレッシブの切替スイッチがあります。その他には他のAV機器との連動用に「AV

COMPULINK」端子があります。 |

||||||||||||||||||||||||

|

Vicor XV-D721のスペック

| 周波数特性 | 2Hz〜88kHz(DVDオーディオ) 2Hz〜20kHz(CD) 2Hz〜44kHz(DVD) |

| 全高調波歪率 | 0.0018%(16bit) 0.0012%(20/24bit) |

| ダイナミックレンジ | 100dB(16bit) 110dB(20/24bit) |

| S/N比 | |

| 映像水平解像度 | 500本 |

| 映像S/N比 | 65dB |

| 消費電力 | 22W |

| 外形寸法 | 幅435×高さ112.5×奥行334mm |

| 重量 | 3.7kg |