|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > TEAC R-646X |

|

TEAC R-646X |

| 1989年 定価59,800円 |

| TEAC R-646Xは1989年6月に発売されたオートリバースのカセットデッキです。R-545(49,800円)とは姉妹機で、R-646XからdbxやドルビーHXプロを省略したのがR-545となります。 1989年は次世代のカセットと呼ばれたDAT( Digital Audio Tape)の発売も始まっていたため、カセットデッキ自体の新製品が少なくなっていました。ライバルとなるオートリバース機はA&D GX-R3500、SONY TC-K500R、Victor TD-R631などです。 オートリバース機構は、A.R.H.S.(アキュライン・ローティティング・ヘッド・システム)と呼ばれる回転ヘッド方式です。FWDとREVの両方向の電気的特性やアジマスを安定して得るために、ヘッドホルダーと軸受部にはミクロンオーダーの精度で成型加工したダイカストを使用しています。 テープエンドの検出には反射式I.R.(赤外線)センサーを搭載しており、テープの終端にある半透明のテープ部分を検知して、クリックリバースを実現しています。 ヘッドは透磁率が高いコバルト系アモルファス合金を使用した、CA(コバルト・アモルファス)ヘッドを搭載しています。このヘッドはリボン化したアモルファスによる13層のラミネート構造になっており、コアの巻線には伝送特性が優れたLC-OFCが使用されています。 ドルビーHX-PROシステムを搭載しており、録音時のバイアス量を入力信号の変化に合わせて、自動的に調整することで、高音域の飽和特性を改善し、フラットな周波数特性を得ています。 これとは別にテープの特性に合わせて±20%の調整ができる「バイアスファイン機能」を搭載しています。 ノイズリダクション・システムはドルビーB/Cタイプとdbxを搭載しています。テープポジョンはオートセレクターで、ノーマル、ハイ(クローム)、メタルに対応しています。 この他にオートレックミュートや任意の2点間を繰り返し再生するブロックリピート機能を搭載しています。 クリックリバース機構は、AKAIなどと同じく赤外線センサーを使用していますが、AKAIのリバースは瞬時に切り替わるのに対し、TEACのものは「ワンテンポ」おいてから切り替わるという感じで、ちょっと遅いです。 |

|||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||

| 音質は平面的で解像度が悪いです。高音はキレが悪く、低音はややブーミー気味。 レベルとしては1980年代はじめの6〜5万円台の中級機と同じくらいで、さすがに1980年代後半の中級機と比べると厳しくて、GX-Z5000と比べると2ランクくらい落ちる感じです。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルのデザインはR-545と共通です。左側にカセットホルダー、中央にディスプレィ、右側に操作ボタンとオーソドックスなデザインですが、カセットホルダーの窓の部分が何とも中途半端な大きさなのが、全体のデザインのバランスを崩しているように思えます。 レイアウトは左側に電源ボタン、トレイの開閉ボタンとカセットホルダーがあります。ふつうはカセットホルダー内に、テープの残量を確認するための照明がありますが、R-646Xには装備されていません。 ディスプレィの下にはプログラム、イントロチェック、ブランクスキャン、CDレベルチェックの各ボタンがあります。 その下にはタイマースタンバイ、ドルビーとdbxといったノイズリダクションの切替スイッチとMPXフィルターのON/OFFスイッチ。 一番下が電子カウンターのテープカウンターとテープランのモード切り替え、リバースモード、ブロックリピートのメモボタン。 右側には再生・録音・早送り・巻き戻し・PAUSE・RECミュートの操作ボタン。その下に録音レベルのスライドボリューム。一番下にはバイアス調整のボリュームと、ヘッドフォン端子とそのボリュームがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

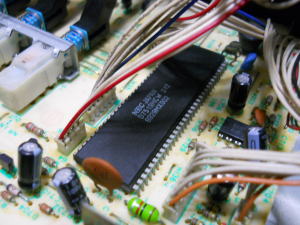

| シャーシは薄い鋼板製で、底板は強度を稼ぐためにプレスによるパターンが入っています。 内部は左側がメカと電源トランス。右側の基盤には録音と再生回路に、電源回路とシステムコントロール回路があります。基盤が小さいので、そこそこパーツがあるように見えますが、ひとつひとつの回路は必要最小限という感じです。 カタログにはREC部・PB部・NR部をそれぞれブロック化などと書いてありますが、実際にはひどい配置で、一番右にドルビーとdbxのノイズリダクション。トランスに近い左奥に電源回路、ディスプレィに近い左前にシステムコントロール。残ったL字型の部分が録音と再生回路になっています。 その結果、録音回路は他の回路に干渉を引き起こすマイコンや、電源回路の隣にありますし、再生回路は出力端子の前が望ましいにも関わらず、基盤の真ん中にあります。 音質上で一番重要なのは録音と再生回路ですが、実際にはそういう配慮は無し。このような配置ですので、配線パターンも当然長くなります。 ところが、こういう回路に限って中が見えないことをいいことに、宣伝文句では干渉を防ぐためにブロック化したとか、シンプル&ストレートだのと「ウソ」を書きます。といってもこれは現在のオーディオ機器でも全く同じで、オーディオ業界の悪しき習慣です。 バブル期のカセットデッキということで、R-646Xも電源回路やデジタル回路も含めて、オーディオ用の電解コンデンサがたくさん使われています。ただ、いわゆるオーディオ用標準品と呼ばれるやつで、それほどグレードの高いものではありません。 また目に付くのが配線の細さで、これは見るからに安そうな線材です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 電源トランスは別巻線になっており、給電を分けて回路間の干渉を少なくしています。ただ整流部分はパーツ数が少なく、安定性がどうのこうのというより必要最低限です。 電解コンデンサは松下電器と日本ケミコン製の「AS」。ブリッジダイオードは新電元「S1WB S20 9D 」です。 電源ケーブルは細い並行コードで、極性表示か゜付いています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (システムコントロール) | |||||||||||||||

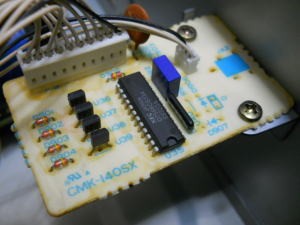

| システムコントロール用のマイコンはNEC製の「D7519HCW 242」。コンパレーターはROHM製の「BA6993」です。 その他に、トランスの近くのリアパネルには小さな基盤が取り付けられており、NEC製のマイコン「μPD7566CS134」などのパーツがあります。基盤にはソケット用のパーツの印刷があるので、他の機器とのシンクロ用のものかもしれません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

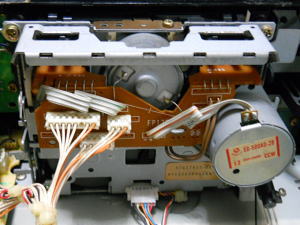

| ヘッドは13層のラミネート構造とLC-OFC巻線の、CA(コバルト・アモルファス)を搭載しています。 一口にアモルファスヘッドと言っても、鉄系(Fe基)アモルファス合金のヘッドと、コバルト系アモルファス合金のヘッドがあります。CA(コバルト・アモルファス)ヘッドは名前のとおりコバルト系のヘッドで、鉄系に比べると飽和磁束密度は劣りますが、コアロスが少なく透磁率が高いのが特徴です。特性としてはパーマロイに近いものがあります。 パーマロイは耐磨耗性が弱点のために、1970年代前半にフェライトヘッドにとって変わられましたが、音質には定評があり、Nakamichiはクリスタロイヘッドとして、1990年代まで使用していました。 メカは左右のフライホイールの直径を違くすることで、回転による振動周波数を変えて、共振を防止しています。モータはキャプスタン用がDCサーボモーター。リールとメカ用がDCモーターです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||

| ノイズリダクションはドルビーBとCタイプ。それにdbxが搭載されています。 ドルビー用のICはSONY製の「SONY CX20187」。中級機以上では配線パターンを短縮するために、録音用と再生用にそれぞれ独立して搭載する場合が多いですが、R-646Xは兼用で1個しかありません。 dbxのICは松下電器製の「AN6291」です。上級機のdbx回路と比べると、半分ぐらいのパーツしかないので、回路としてはかなり簡略化されていると思います。 録音回路にはドルビーHX-PROシステムを搭載しており、録音時のバイアス量を入力信号の変化に合わせて、自動的に調整することで、高音域の飽和特性を改善し、フラットな周波数特性を得ています。ドルビーHX-PRO用のICはNEC製の「μPC1297CA」です。 ドルビーやdbx回路を除いた、録音と再生の回路もパーツ数が少ないです。これは集積化によるものではなく、増幅部(アンプ)がメインなので、音質を考慮しなければいくらでも簡略化できるためです。 電解コンデンサは日本ケミコン製の「AS」や「LL」が使用されています。 その他に三菱製のテープ・プログラムセレクタ「M51143AL」や、ROHM製のクワッド・アナログスイッチ「BU4066B」などのパーツがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| 入力端子は1系統。出力端子は固定が1系統です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル |

TEAC R-646Xのスペック

| 形式 | 2ヘッド・2モーター |

| テープ走行 | オートリバース |

| 駆動方式 | ツインキャプスタン |

| キャプスタンモーター | DCサーボモーター |

| ヘッド | ロータリーヘッド 録音再生:CAヘッド (コバルトアモルファス) |

| ノイズリダクション | ドルビーB、ドルビーC、dbx |

| 周波数特性 | 20Hz〜19kHz(メタルテープ) 20Hz〜18kHz(クロムテープ) 20Hz〜18kHz(ノーマルテープ) |

| S/N比 | 59dB(Dolby オフ) 69dB(Dolby-B) 74dB(Dolby-C) 90dB(dbx) |

| 歪率 | 0.5% |

| ダイナミックレンジ | 110dB(dbx ON) |

| ワウ・フラッター | 0.05%(WRMS) ±0.1%(W.Peak) |

| 消費電力 | 17W |

| 外形寸法 | 幅435X高さ109×奥行295mm |

| 重量 | 5.0kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |