|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > TRIO KX-880 |

|

TRIO KX-880 |

| 1982年 定価69,800円 |

| TRIO KX-880は1982年9月に発売された2ヘッド・3モーターのカセットデッキで、前モデルのKX-7X(1981年・64,000円)に比べて、性能は大幅に向上しています。 ライバル機はAIWA AD-FF60、AKAI GX-F51、DENON DR-M2、Lo-D D-RV7、SONY TC-FX77、TEAC V-R2、Technics RS-M258R、Victor DD-66、YAMAHA K-750など。 TRIO KX-880の特徴は、FGサーボDDモーターを採用した「高剛性サイレント・メカ」です。メカの振動モードを多角的に解析し、メカの強度アップと構造をシンプル化により、振動による影響を低減しています。さらにカセットを固定するガイドを金属製に変更してホールドを改善しています。これらによりテープの安定した走行とヘッドタッチを実現し、ワウフラッター0.027%(W.R.M.S.)を達成しました。 これは前年(1981年)に発売された自社のKX-1100D(87,000円)の、ワウフラッター0.035%を上回っていました。それだけでなく、当時は10万円以上の高級機でも、まだDDモーターを装備している機種は少なく、これらのワウフラッターをも上回っており、SONY TC-K777(148,000円)のワウフラッター0.025%に迫るものでした。※1 録音・再生ヘッドは透磁率が高く大きな磁束密度がとれるアモルファス・アロイヘッドを搭載しています。このヘッドはアモルファス合金を45μの極薄板にして、13枚ラミネート構造にしてヘッドコアを構成したもので、絶縁性が優れ過電流が少ないため、高域レンジの伸びた広い周波数特性を実現しています。消去ヘッドはダブルギャップフェライトヘッドです。 オートテープセレクタを搭載しており、ノーマル、ハイ(クローム)、メタルの3ポジションに対応しています。ノイズリダクションはドルビーBとCタイプを搭載しいてます。 また音質面の対策として、コンピューターを使用した三次元解析法を行っています。6.3kHzのサイン波信号を使いテープを録音・再生して、それをコンピュータによって三次元グラフにして検証するというものです。このような方法はすでにスピーカーでは行われていましたが、カセットデッキしかも中級機で行ったというのは珍しいかったと思います。 機能面では多彩なテーププレイが可能な「D.P.S.S.」を、進化させた「New D.P.S.S.」を搭載。前後最大16曲の頭出しや希望曲の頭出し、1曲リピート再生、片面フルリピート再生、一発録音録り直し、リワインド・プレイ、インデックス・スキャン、ブランクサーチ、オート・レック・ミュートなどができます。 KX-880はその優れた音質から大ヒットとなりました。その後も改良が続けられて、KENWOODのカセットデッキの主力モデルのひとつとして続いていきます。音質への評価は衰えることなく、歴代のモデルは新しいカセットテープが発売された時に、オーディオ雑誌で試聴用機材としてもよく使われていました。 (KX-880シリーズの歴史)

※1 当時はワウフラッターの音質に与える影響は、とても大きいと考えられており、Victor DD-66(1981年・69,800円)が発売された時には、中級機にも関わらずワウフラッター0.021%という、ある意味驚異的なスペックを持っていたため、大きな話題となりました。 |

|||||||||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||||||||

| アモルファスヘッドということもあり、同年代のセンダストやハードパーマロイヘッド搭載の中級機よりも、高音がきれいに出ます。また艶ものっています。低音は締まっていて、量感もちゃんとあります。音の広がりも良く定位もしっかりしています。 同じアモルファスヘッドのSONY TC-FX77と比べると、KX-880のほうが音が柔らかく、表現力もあるのでクラシックやジャズを聴くなら、こちらのほうが良いと思います。ロックやJPOPならばメリハリがやや強いTC-FX77のほうが合っています。 |

|||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| フロントパネルのデザインは弟分のKX-6Xと同じです。タテ型のレベルメーターやインジケーター類は前モデルのKX-7Xを発展させたものという感じです。 デザインで目を引くのはやはりタテ型のFLレベルメーターです。これが意外と見やすい。しかし1980年代のカセットデッキのレベルメーターは、圧倒的にヨコ型が多く、タテ型はほんの一握りしかありません。 レイウトは左側から電源ボタン、イジェクトボタン、タイマースタンバイのスイッチとカセッホルダー。 中央部は上にテープポジション、ドルビー、D.P.S.S.のインジケーター。4桁デジタルカウンターは時間表示やD.P.S.S.作動時は曲数表示もできます。 右側にはタテ型のFL管によるピークレベルメーター、録音レベルのボリューム、ドルビーノイズリダクションのスイッチ、ヘッドフォン端子とマイク端子があります。 KX-880はMPXフィルターも搭載していますがスイッチはリアパネルにあります。 デジタルカウンターの時間は、リールの回転数をフォト・リフレクターで検出して、マイコンで演算していますが、C-60(60分テープ)を基準として計算しているため、45分や90分、120分テープでは時間のズレが出てきます。(他のメーカーも同じ方法で検出しているため、時間がズレるのも同じです。) |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

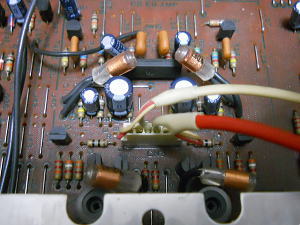

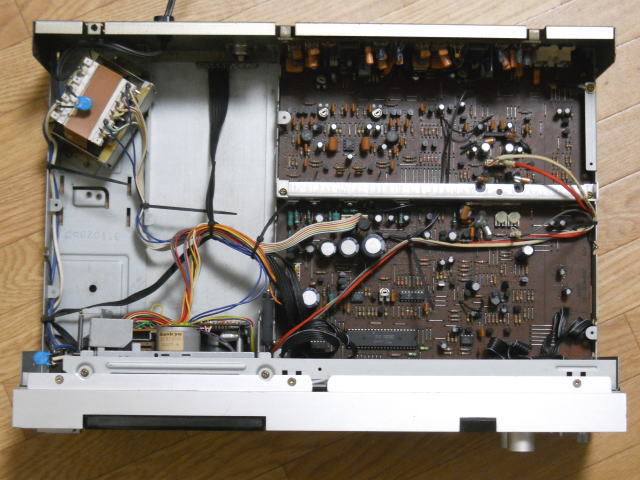

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||

| シャーシ(キャビネット)は天板・底板・リアパネルは薄い鋼板なので指で叩くとよく鳴ります。当時の中級機としては一般的なタイプです。 それでもフロントパネルとリアパネルを結ぶフレーム(ビーム)やトランスのそばにもフレームがあり、キャビネットの剛性を高めています。 ちなみにこのフレーム構造は後にKENWOOD製のCDプレーヤーにも採用され、他のメーカーも同じような構造を採用していきます。脚はプラ脚です。 内部は左側にメカと電源トランス。右側の基板は手前側にシステムコントロールやサーボ回路で、CDプレーヤー風に言えばデジタル回路。奥は左側が録音回路、右側が再生回路のオーディオ回路。 デジタル回路とオーディオ回路の間にあるフレームは背が低いものの、ノイズを減らすためのシールド板としての役割もあるかもしれません。 リアパネルの手前にタテに設置されているのはドルビーノイズリダクションの基板です。 一見するとメカの後ろの空きスペースが大きいので、「スカスカ」と勘違いしそうですが、リアパネルのドルビー回路や、フロントパネル裏のデジタル系回路などを、平面に配置するとキャビネットの中に納まりきれなくなってしまいます。 ひとつひとつの回路を見ても、中級機としてはしっかりとパーツが投入されています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||||||||

| 録音・再生ヘッドは最大磁束密度の高いアモルファスアロイヘッド、消去ヘッドがダブルギャップフェライトの2ヘッド構成です。 メカは「高剛性サイレント・メカ」と呼ばれたもので、駆動系はキャプスタン用がDD(ダイレクトドライブ)のフライホイール内蔵のBSLモーター。FGサーボで制御されています。リール用とメカニズム用がDCモーターです。 この時代のキャプスタン用のモーターは、簡易なサーボ回路を内蔵したDCモーターが良く使われていますが、KX-880はサーボ基板と一体型のBSLモーターで、サーボ回路もキチンとしたものになっています。 このサーボ基板にはスピード調整用の半固定抵抗があり、基板の右上の小さな穴(FGと書いてあります)に、細いマイナスドライバーを入れて調整ができます。 このメカはメーカーが言うように他社の中級機のメカと比べてもシンプルな構造で、メカにゴムベルトが使用されていないため、信頼性も高いと思います。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||||||||

| 電源トランスの容量は31V・33VAで、この頃の中級機としては大きなトランスです。 斜めに取り付けられているのは、トランスの振動の伝播方向をメカからそらすためです。この頃は「トランスは斜めに設置したほうが音質が良い」とも言われており、いろいろなメーカーで行われていました。 電源回路は5系統の独立電源となっており、電解コンデンサはERNA製の「RE」です。またフレームにはレギュレーターが固定されており、放熱板としての役割もはたしています。 電源ケーブルは細い並行コードですが極性表示が付いています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

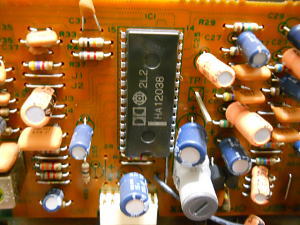

| (システムコントロール回路) | |||||||||||||||||||||

| キー操作などを制御するシステムコントロール用のマイコンは、NEC製の「μPD553C 212」です。他に日立製のXNORゲート(ロジックIC)の「HD14077BP」「HD14519BP」などがあります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||||||||

| 録音回路、再生回路、ドルビー回路はいずれも左右独立のツインモノ構成です。 ノイズリダクションはドルビーBとCを搭載。ドルビー用のICは日立製の「HA12038」です。まだこの頃は日立もLo-Dブランドで、たくさんのカセットデッキを発売しており、チップの性能が良かったのか、AKAI製のカセットデッキなどにも採用されています。 録音回路のイコライザー用のオペアンプは、松下製の「AN6552」が使用されています。電解コンデンサはELNAや松下電器製が使われており、再生回路のイコライザー部分には銅箔スチロールコンデンサが使用されています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||||||||

| 入出力端子はラインイン、ラインアウトが各1系統とリモコン端子です。別売のワイヤードリモコンはRC-7(6000円)。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| KENWOODのカセットテープ | |||||||||||||||||||||

| 1981~1982年に販売されていたカセットテープで、たぶんTDKのOEM。 この時の社名はまだTRIOでしたが、カセットテープはすでにKENWOODのブランド名で販売されていました。 ラインアップはノーマルタイプが「N」と「ND」。クロームが「CD」。メタルテープが「MD」です。 価格はN-60 400円、ND-60 550円、CD-60 750円、MD-60 950円など。 |

|||||||||||||||||||||

|

TRIO KX-880のスペック

| 周波数特性 | 20Hz~22kHz ±3dB (メタルテープ) 20Hz~19kHz ±3dB (クロムテープ) 20Hz~18kHz ±3dB (ノーマルテープ) |

| S/N比 | メタルテープ 59dB(Dolby オフ) 67dB(Dolby-B) 74dB(Dolby-C) |

| 歪率 | 0.55% |

| ワウ・フラッター | 0.027%(W.R.M.S.) 0.054%(W.Peak) |

| 消費電力 | 27W |

| 外形寸法 | 幅440X高さ111×奥行322mm |

| 重量 | 5.9kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |