|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > KD-A66 |

|

VICTOR KD-A66 |

| 1980年 定価79,800円 |

| Victor KD-A66は1980年5月に発売されたメタル対応のカセットデッキです。KD-A6(1978年・84,800円)の後継機となります。 この価格帯にも1979年~80年にかけて、メタル対応の新モデルが次々に発売されたため、激戦区となります。 ライバル機はAIWA AD-F66M、AKAI GX-715Ⅱ、DENON DR-F3、Lo-D D-90S、LUX K-8、Nakamichi 480、Pioneer CT-770、ROTEL RD-1010、SANSUI SC-D77、SONY TC-K71、TEAC F-510MKⅡ、Tecnics RS-M273、YAMAHA K-3など。 KD-A66の特徴は、コンピュータ(マイコン)を使って録音バイアス、イコライザー、録音感度を自動調整する「B・E・Sチューニングシステム」を搭載していることで、この機能は後にオートキャリブレーションとかオートチューニングと呼ばれるようになります。 世界で初めてオートキャリブレーションを搭載したカセットデッキは、1978年11月に発売されたLo-D「D-5500DD」(198,000円)です。(D-5500と書いてあるサイトもありますが、正しくはD-5500DDです) 当時の日立製作所はメインフレームと呼ばれる、大型コンピューターのトップメーカーで、家電品のラジオにもマイコンを搭載(サージラム KH-3800)するなど、コンピュータを使った商品の開発を進めていました。 ところが翌月(1978年12月)にVictorは、「B・E・S(Bias Equalization Sensitivity)チューニングシステム」を搭載するKD-A8を138,000円で発売します。しかもKD-A8は発売されたばかりの、メタルテープに対応していたのに対し、D-5500DDはメタルテープは使えませんでした。 このためD-5500DDは「世界初」という栄誉を受けたものの、わずか1ケ月でKD-A8の「引き立て役」となってしまいました。 D-5500DD(ATRS)とKD-A8(B・E・Sチューニング)の登場後、各社はオートキャリブレーションシステムの開発を行い、AIWAの「コンピュブレイン」、AKAIの「オートチューニング」、ナカミチの「A.B.L.E.」、Pioneerの「オートBLE」など、次々にデッキに搭載されていきました。 Victorのカセットデッキの戦略は、いわば他社の先手を打つというようなものがあり、新開発も低価格化も他社よりも先に実行して、商品を開発・発売するという感じでした。 そんな中で発売されたのがKD-A66で、同じ「B・E・Sチューニングシステム」を搭載しながら、価格はKD-A8よりも6万円も安くなりました。 実は日立も、メタルテープに対応してD-5500DDよりも価格を下げた新モデル「D-1100MB」を開発していた訳ですが、発売は1980年9月となり、価格は108,000円とKD-A8よりは安くなりましたが、KD-A66よりも3万円高いということになりました。 さらにVictorは1980年11月になると、普及モデルにバルスサーボDDモーターを搭載した「DDシリーズ」を発売して、世間をあっと言わせることになります。 KD-A66は録再ヘッドにはSA(センアロイ)ヘッドを搭載しています。SAヘッドはビクターが独自に開発したヘッドで、コアにはパーマロイの積層ラミネートを使用し、テープタッチ面にセンダスト・チップを高温接着するという構造です。その結果、フェライトヘッドに匹敵する耐摩耗性とパーマロイの優れた磁気特性を合わせ持っています。 消去ヘッドは2ギャップSA消去ヘッドで、消去能力を高めることでメタルテープの強力な保磁力に対応しています。 ノイズリダクションシステムは、ビクター独自の「ANRS」と「SuperANRS」を搭載しています。「ANRS」は録音時に音楽信号の高域を持ち上げて録音し、それを再生時に元に戻してフラットにすることで、テープのヒスノイズのレベルだけを低げてS/N比を改善するものです。 「ANRS」はドルビーBタイプと互換性がありますが、「SuperANRS」はドルビーとの互換性はありません。 メカはフルロジックコントロールの2モーターメカで、キャプスタンの駆動は電子制御DCモーターとなっています。 その他にはレックミュートやオートリピートができるメモリーオートリワインド。留守録用のタイマースタンバイ機構、リモートコントロール端子(リモコンは別売)などを備えています。 前モデルのKD-A6との違いはB・E・Sチューニングを搭載したことで、レックイコライザー機構を廃止。録再ヘッドはX-cutSAヘッドから普通のSAヘッドに変更。ピッチコントロールの廃止、2つあったテープセレクタースイッチの一体化などです。 当時はVicorのカセットデッキの黄金期です。キャッチフレーズは「ビクターが拓いたメタル時代」というもので、KD-A66の雑誌広告には渡辺貞夫が起用されていました。 |

|||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||

| 音は高音が良く伸びており、キレもあります。低音の量感はさほどありませんが締まった音です。女性ボーカルなどは甘美で艶っぽいものを聴かせてくれます。 ヘッド・再生回路ともにKD-A5相当ですが、KD-A5に比べると全体的に落ち着いたトーンになっています。 KD-A66は中古ショップやオークションでは不人気商品です。KD-A8は人気があるのと玉数が少ないので、不動のジャンク品でも5000~6000円の値段が付くのに対し、KD-A66はその半分の値段で動作品を入手できます。ただB・E・Sチューニングシステムの作動が悪い物もあるので確認が必要です。 |

|||||||||||||||

| (KD-A66の修理・メンテナンス) | |||||||||||||||

| VictorのKD-Aシリーズのカセットデッキで多いトラブルが、リールとカウンターを結ぶゴムベルトの伸びか断裂です。カウンターの部分にはセンサーがあり、カウンターの停止によりテープの再生・録音や早送り、巻き戻しによるテープの終了を検知して、メカをオートストップさせています。 そのためゴムベルトが伸びたり、切れたりしているとカウンターが回らないために、センサーが作動してマイコンがメカをストップさせます。このため再生、録音、早送り、巻き戻しボタンを押しても、すぐに停止するという症状が発生しますが、ゴムベルトを交換してやれば、ほとんどは解消するようです。 ビクターのカセットデッキに使われているゴムベルトは丈夫なものが多いですが、まだ大丈夫なものでも、今後のことを考えればポリメイトなどの保護剤を塗布したほうが良いと思います。 メンテナンスとして是非やりたいのが、アジマスの調整と基板とボリュームのクリーニングです。 KD-A66はカセットデッキとしては消費電力が大きいため、強力な電源部をもっています。そのため発熱量も多く天板とリヤパネルに放熱用のスリットがあり、ここから内部にホコリが侵入します。基板のホコリや汚れは音質を大きく低下させますので、クリーニングが必要です。 またKD-A66の出力は可変出力で、フロントパネルにあるボリュームで調整されます。このボリュームの内部が汚れてくると、ガリが出たり音質が大きく低下します。接点復活剤を内部に吹きかけて、ボリュームを何度もグリグリしてやるときれいになります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルは左側にメーター、右側にカセットホルダーという、当時のビクターらしいデザインです。 レイアウトは一番左側に電源スイッチ。レベルメーター(VUメーター)は透過照明付です。その隣にはANRS/スーパーANRSとB・E・Sチューニングシステムのインジケーター。その下に5点マルチピークインジケーターがありますが、VUメーターと離れているので、使い勝手は良くありません。 下段にはタイマースタンバイスイッチ、ヘッドフォンとマイク端子。ANRSの切り替えスイッチ。テープセレクタはメタル、クローム(VX)、フェリクローム、ノーマル(SF)の4段です。 その隣には録音レベルのボリュームとヘッドフォン/外部出力兼用のボリュームがあります。 カセットホルダーの下は再生・録音・早送り・巻き戻しなどの操作ボタンで、LEDによる自照式です。右端には回転式のカウンター、オートリピートが可能なメモリーオートリワインドスイッチ。カセットホルダーの開閉ボタンがあります。 B・E・Sチューニングシステムの使い方は、まずテープをセットしてテープセレクターのポジションスイッチを合わせます。(この当時はカセットテープのポジション検出孔が統一されていなかったため、オートセレクタはありません) 次に「START」ボタンを押すと自動的にテスト信号を録音して、巻き戻し、信号の再生を行いテープに合わせた録音バイアス、録音イコライザー、録音感度を自動的に調整(チューニング)します。そしてチューニングが終了したら、通常の方法で録音を行います。 B・E・Sチューニングシステムの動作中は緑色のインジケータが点滅しているだけで、終了すると付きっぱなしになります。何らかの原因でチューニングがエラーになると、その下にある赤色のインジケータが点滅します。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

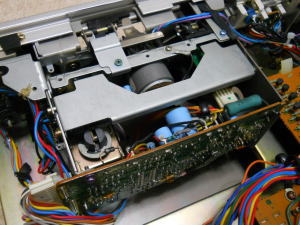

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| KD-A66ではシャーシの強度を上げ剛性を高めるために、内部にキチンとしたフレーム構造のシャーシがあります。 このシャーシにはメカやトランス、基盤が取り付けられており、さらにフロントやリアパネル・天板と底板を取り付けることで、モノコック構造となり、さらに剛性が高くなります。天板とリヤパネルには放熱用のスリットがあります。 メイン基板は2階建てで、上の基板にはシステムコントロールとB・E・Sチューニングシステム、電源回路。1階部分には録音・再生回路があります。その右側にはメカと電源トランスがあります。 当時のVictorのカセットデッキは、まさに「イケイケ」の時代で、コストのことなどはおかまい無し。バブル時代のデッキよりもお金がかかっているところもあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 電源トランスはカセットデッキでは超大型といってもよいくらいのサイズで、容量も27V・53VAとバブル時代の物量機、SONY TC-K555ESX(28V・38VA)を上回っています。 トランスは金属製のケースで覆われていますが、さらに八角形のシールドカバーを取り付けて、リーケージフラックス(磁気漏れ)が、回路やヘッドに影響を与えないように配慮しています。トランスは別巻き線となっています。 トランスが大きいのは、B・E・Sチューニングシステムの回路にチップがたくさんあるとか、モーターの省エネが進んでいないなど、まだ消費電力も大きかったことにもよるのですが、供給量が大きなトランスを積んでいるということで電源回路も強力です。 強力な電源は音楽信号の振幅に対して、余裕のある電力を安定して流せるため、音質にも貢献します。 回路自体は独立電源となっており、メカやマイコンで発生するノイズが録音・再生回路に干渉しないように配慮されています。 使われている電解コンデンサは東信製です。電源コードは細い並行コードです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

| 録再ヘッドは最大磁束密度の高いSAヘッド(X-cutSAヘッドではありません)、消去ヘッドは2ギャップSAヘッドとなっています。 SA(センアロイ)ヘッドはビクターが独自に開発したヘッドで、センダスト合金とパーマロイを組み合わせたヘッドです。1975年からカセットデッキへの搭載が始まりました。 センダストは最大磁束密度が高く、バルクハウゼンノイズ(磁壁が移動によるノイズ)が少なく、キュリー温度が高いためテープとの摩擦による熱に対しても温度特性が安定しているという素材です。 ただしコアに使用すると渦電流損失が大きく、高周波特性が悪化するなどの問題点もありました。そのためSAヘッドでは、コアにはパーマロイの積層ラミネートを使用。そのテープタッチ面に、センダスト・チップを高温接着するという構造になっています。 これによりフェライトヘッドに匹敵する耐摩耗性と、パーマロイの優れた磁気特性を合わせ持つヘッドとなりました。 ヘッドのアジマスの調整は操作ボタンのパネルをはずして行います。(底板の小さな4つのネジを外すと、パネルが取れます。) メカはKD-A6と同じ物のようですが、後ろのサーボ基板は新設計のものです。 モーターはキャプスタン用には電子制御DCモーターを使用。これは松下製のモーターで、後部にある穴の中にスピード調整用の可変抵抗が内蔵されています。リール用はDCモーターです。 フライホイールは直径・約7cmの大型サイズで、安定したテープの走行を得ています。メカの駆動はソレノイド(アクチュエイター)です。 カセットホルダーの開閉はパンタグラフ式のオイルダンプ機構です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (B・E・Sチューニングシステム・システムコントロール回路) | |||||||||||||||

| B・E・Sチューニングシステムは、同じポジションのカセットテープでも、メーカーや商品によって特性が微妙に違うことに着目して開発されたシステムです。 1970年代後半には、一部の高級機にバイアスのマニュアル調整(キャリブレーション)機能が搭載されていましたが、エアチェックを始める前に事前に1本ずつ調整をして、その目盛りを自分で覚えておかなくではいけませんでした。 これは当時、不揮発メモリの値段が高かったので、設定値のメモリ登録などという機能がなかったためです。 またマニュアル調整は、いわゆる「追い込んでいく」という作業が必要で、正確に追い込むには「経験と技術」が要求され、誰でも簡単できるというものではありませんでした。それをマイコンを使って、誰でも簡単に正確かつ自動的にできるようにしたのが「B・E・Sチューニングシステム」です。 B・E・Sチューニングシステムでは、まずテスト用の発振信号(たぶん1kHz)が作られ、録音バイアスといっしょに、録音ヘッドに送られます。これをテープに録音する訳ですが、その時にバイアス電流を数十というステップで可変させて録音させます。 KD-A66は2ヘッドですので、いったんテープを巻き戻して再生しのます。再生ヘッドから取り出された信号をA/Dコンバータでデジタル変換し、マイコンを使用してピークバイアス値を判別・検出します。 同様にイコライザーではテスト信号(10kHz)を使用して、録音イコライザーの補償量を変化させて録音し、最適な周波数特性を見つけて設定します。 録音レベルの調整でも録音電流を細かく変化させながら録音し、再生出力のレベルが0dBになるように設定します。 B・E・Sチューニングシステムを使った人の感想に、よく2ヘッドなので時間がかかるというねのがありますが、時間がかかる要因には、バイアス、イコライザー、録音レベルを何ステップ(段階)に分けて録音するかにもよります。ステップ数が多いほど精密な値を求めることができますが、時間もかかります。 またマイコンの処理スピードの影響もあります。当時オーディオ機器に使用されていたマイコンは4bitですので、現在のマイコンと比べると「超」がつくぐらい低速です。さらにステップ数が増えるほど、マイコンでの処理時間もかかるということになります。 ※PioneerがCT-A1を発売した時には、当時としては高速な6bitマイコンを使用していることを、カタログの宣伝分の中でアピールしました。 とはいっても時間がかかるのは事実で、当時はFMでコンサートのライブを録音しようとして、テープのチューニングをしていたら、演奏開始に間に合わず、曲の頭が欠けてしまったという話がよくありました。 B・E・Sチューニングシステムやロジックメカのキー操作などを行うシステムコントロールを行うマイコンは、JVCのロゴが入った「D546C 132」です。D546Cというの正式にはNECの4bitマイコンμPD546Cですので、これをVictor用にカスタムしたものだと思います。 他にNECのアナログ・マルチプレクサ「μPD4051BC」、NECの双方向アナログスイッチ?「CD4066C」、日立製のNANDゲート「HD7400P」、日立製のHEXインバータ「HD7400P」やオペアンプなどのICがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||

| 録音・再生回路はKD-A5よりもパーツが減っています。これはB・E・Sチューニングシステムを搭載したことで、録音回路の一部が1階部分にあるためです。 回路はメタルテープの広いダイナミックレンジや出力に対応するため、高リニアリティのアンプを搭載しています。 ノイズリダクションシステムは「ANRS」(Automatic Noise Reduction System)と、スーパーANRSを搭載しています。 ANRSはもともとはビクター独自の4チャンネルステレオ「CD-4」の、差信号のノイズを低減するために開発されたもので、1972年に登場しました。 基本的な仕組みはドルビーBタイプと同じで、録音時に音楽信号の高域を持ち上げて録音し、それを再生時に元に戻してフラットにすることで、テープのヒスノイズのレベルだけを低げてS/N比を改善するものてす。 またドルビーBタイプと互換性があるということで、ビクターとドルビー研究所との間に特許問題が起きますが、最終的にはドルビー研究所がANRSは独自のシステムであると認めています。 スーパーANRSはANRSの改良型で、高域のクリッピング・レベルを高める機能を追加して、周波数特性や歪率も改善しています。ただしドルビーとの互換性はありません。 ANRS用のチップは「AN7362N」で、型番からいって松下製だと思います。他に三洋電機のレベルメーター用IC「LB1436」やNEC製のオペアンプ「μPC4557C」があります。 電解コンデンサは東信製です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| 入出力端子はラインイン、ラインアウト(可変出力)が各1系統です。その他にリモートコントロール端子があります。 リモコンは別売で、ワイヤードリモコン R-50(7,000円)とワイヤレスリモコンユニット RM-606です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル |

Victor KD-A66のスペック

| 形式 | 2ヘッド・2モーター B・E・Sチューニングシステム搭載 |

| テープ走行 | シングルウェイ |

| 駆動方式 | シングルキャプスタン |

| キャプスタンモーター | 電子制御DCモーター |

| ヘッド | 録音再生:SA(センアロイ)ヘッド 消去:2ギャップSAヘッド |

| ノイズリダクション | ANRS(Dolby-Bと互換性あり) Super ANRS |

| 周波数特性 | 20Hz~18kHz(±3dB)メタルテープ |

| S/N比 | 60dB(ANRS オフ・メタルテープ) ANRSで10dB改善 |

| ワウ・フラッター | 0.04%(WRMS) |

| 消費電力 | 27W |

| 外形寸法 | 幅420X高さ118×奥行331mm |

| 重量 | 7.9kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |