|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > GX-Z6300EV |

|

A&D GX-Z6300EV |

| 1991年 定価59,800円 |

| A&D GX-Z6300EV(Evolution)は、1991年9月に発売されたカセットデッキです。兄弟機のGX-Z5300(49,800円)とともに、AKAI・A&Dを通じて最後のカセットデッキとなります。 当時はバブルの崩壊やDATの発売によって、カセットデッキの新製品が減っており、売れ筋の価格帯とはいえ、ライバル機はNakamichi Cassette deck2、ONKYO K-501R、SONY TC-K222ESA、TEAC V-5000、Victor TD-R631、YAMAHA KX-640などしかありません。 GX-Z6300EVの特徴は、59,800円という価格にも関わらず、スーパーGXヘッドを使用した3ヘッドと、クローズドループ・ダブルキャプスタン方式のメカを搭載しています。その他にもパワーローディングやカセットスタビライザー、バイアスとレベルのマニュアルキャリブレーション、ドルビーHXプロ、IPSS機構と、機能面だけを見たらGX-Z9100EX(110,000円)と遜色ないものでした。 GX-Z6300EVとGX-Z5300の違いは、ヘッド(GX-Z5300はハードパーマロイ)、高周波ノイズ用のチョークコイルの省略、電源トランスなどです。海外仕様はGX-Z6300EVがGX-67。GX-Z5300がDX-57となります。 1995年、AKAIが香港のセミテック・グループに買収された後に、海外でGX-69というモデルが発売されますが、サービスマニュアルはGX-67と同じ(中身が同じということ)で、単に型番を変えて再発売したのデッキのようです。 ヘッドはコアの巻線にはLC-OFCカンタムを使用したスーパーGXヘッドです。GXは「Glass&X'tal Ferrite」の略で、フェライトをAKAI独自の加工技術で、クリスタルフェライト(単結晶フェライト)化したものを、コアにして全体を高硬度ガラスで固めたものです。 巻線のLC-OFCカンタムは日立電線(日立金属)が開発した線材で、高音質のオーディオケーブルとして1980年代から長期間販売され、2000年代にも再生産されるなど、今でも人気のある素材です。 メカは3モーターのクローズドループ・ダブルキャプスタンに、パワーローディングと高級機なみですが、いろいろとコストタウンが図られており、ワウフラッターは0.045%(W.R.M.S.)と1970年代後半の中級機より悪いくらいです。 オートテープセレクターを搭載しており、ノーマル、ハイ(クローム)、メタルに対応しています。 ノイズ・リダクションシステムはドルビーBとCタイプで、 録音時における高音域の特性を改善するために「ドルビーHX PRO」を搭載しています。またバイアスとレベルのマニュアルキャリブレーション機構を備えており、微調整が可能です。 その他の機能としては、飛び越し選曲が可能なIPSS、オートモニター、オートプレイなどがあります。 GX-Z6300EVはGX-Z6100(1989年・69,800円)の後継機です。GX-Z6100は3ヘッドにクローズドループ・ダブルキャプスタン(2モーター)という物量機でしたが、同じ1989年にSONYがTC-K222ESGを発売しました。 TC-K222ESGは59,800円という価格ながら、3ヘッド、クローズドループ・ダブルキャプスタン、ダイレクトドイブの3モーターという、高級機に匹敵する装備を持っていました。 この内容に対抗しようとしたのがGX-Z6300EVです。しかし当時はバブルがはじけた直後とはいえ、まだ人件費や生産コストは高く、この内容で59,800円というのは、A&Dのように体力のない会社では、単に利益が減って消耗していくだけになってしまったと思います。 (音質について) 3ヘッドにクローズドループ・ダブルキャプスタンなど、装備や機能だけを見ると、1980年代前半の高級機と同等かそれ以上ですが、しかしそこは59,800円。メカや回路にお金がかかっていないため、音もそれなりという感じです。 高音のキレなどにはAKAIらしさも感じられますが、高級パーツを使っているGX-Z5000(2ヘッド)と比べると、解像度やレンジ、音場などはワンランク落ちます。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルのデザインはGX-Z9100EX、GX-Z7100EXなどから踏襲したものですが、スイッチまわりやカセットドアに曲面(R)を取り入れています。これは当時のSONYやKENWOODのデッキにも見られもので、ひとつの流行とも言えるものです。 左側にカセットホルダーの開閉ボタン、電源とタイマーのスイッチ、ヘッドフォンジャック、カセッホルダー。このカセットホルダーの下にはアジマス調整用の穴があります。 中央部は上にディスプレィがあり、FL管によるピークレベルメーターや電子カウンター、各種インジケーターがあります。その下にはヘッドフォンボリューム、バイアス/レベルのキャリブレーション、録音バランス、録音レベルのツマミがあります。 右側が操作ボタンのブロックで、上から再生、録音、巻き戻し、早送り、ポーズ、RECミュート、停止などのボタンがあります。 その下はテープカウンターの表示切り替えやTAPE/ソースの切り替えボタン。一番下にはキャリブレーションのON/OFFや、ドルビーノイズリダクションとMPXフィルターのスイッチがあります。カセットポジションの切替はオートテープセレクターのみで、手動による変更はできません。 ホタン類の操作性は問題ありませんが、FLレベルメーターはセグメントが多いものの、細いので少し見にくいです。特に0db以上の赤の部分は輝度が弱く見るのに苦労します。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

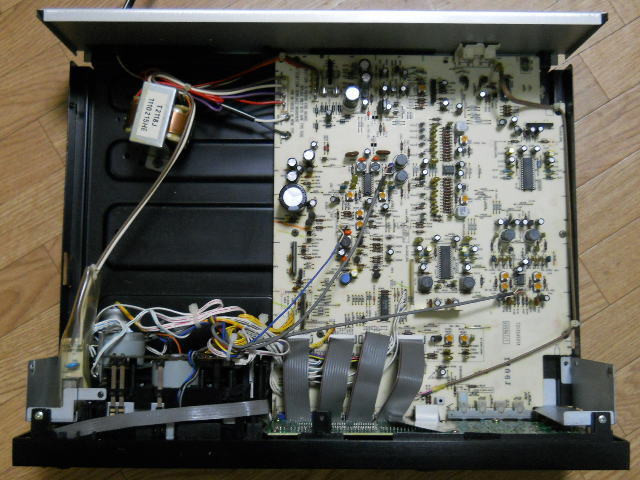

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| キャビネットは天板・底板・リアパネルともに鋼板製です。底板には少し厚めの鋼板を使いリブを入れて、強度と剛性を確保しています。また内部を塗装することで、表面を伝わる微細な振動を抑えています。インシュレーターは樹脂製ですが大型のものが装着されています。 内部は左側にメカと電源トランス。右側の基板にはシステムコントロールやサーボ回路。録音、再生の回路と電源回路があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 電源トランスの中級機としはふつうの大きさ。振動の伝播対策として少し斜めに取り付けられています。カセットデッキではリーケージフラックス(磁束漏れ)対策が必要ですが、コストダウンのために、ケースはありません。 電源回路は独立電源で、一部がアクティブ電源となっているようです。電解コンデンサは日本ケミコンの「SME」です。ヒューズは1A-250Vが2本。 電源ケーブルは平型キャブタイヤで、極性表示が付いています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (システムコントロール・サーボ回路) | |||||||||||||||

| マイコン基板はフロントパネルの後ろにあり、チップの上にはFLディスプレィが装着されています。 キー操作などを制御するシステムコントロール用のマイコンは、三菱製「M50941-627SP」。サーボによりモーターの制御を行うモータードライバは、ローム製の「BA6229」が使われています。 |

|||||||||||||||

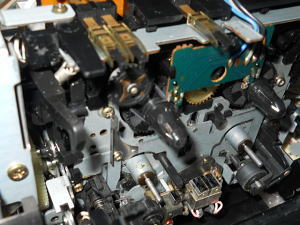

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

| 録音・再生ヘッドは最大磁束密度の高いスーパーGXヘッド、消去ヘッドはダブルギャップフェライトです。 巻線のLC-OFCカンタムは日立電線が開発した線材で、水素ガス成分を極限まで排除し純度を高めた「クラス1-OFC(無酸素銅)」を、線形結晶化したものです。 メカはクローズドループ・ダブルキャプスタンに、パワーローディングとすごいのですが、モーターを取り付けるシャーシ部分は、樹脂をメインにするなどコストタウンが図られており、残念ながらそれが音質にも反映されています。 駆動系は3モーターで、キャプスタン用のモーターは電子制御DCモーター。リール・メカニズム用とパワーローディング用にはDCモーターが使われています。 カセットホルダーには録音・再生中のカセットの振動を抑えるため、ソルボセインを使ったカセットスタビライザーを装備しています。 このカセットホルダーの下にはアジマス調整用の穴があります。ただし特殊な形状のネジが使われいるので、マイナスドライバーを引っ掛けるような感じで回すか、フロントパネルをはずしてラジオペンチなどで回して調整します。 やっかいなのは、メカの前面カバーとフロントパネルが一体化していることで、メカの修理を行う際にも問題となります。フロントパネルの裏にある基板の配線を取り外して、カセットホルダーをくぐらせるようにして取り外します。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

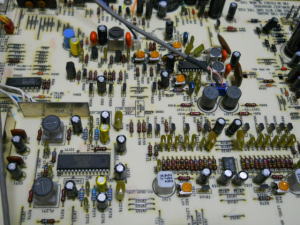

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||

| 録音回路にはバイアス発振周波数を210kHzにした「ハイフリケンシーバイアス回路」と、録音時に高域の特性を改善するドルビーHXproを搭載しています。ノイズリダクションはドルビーBとCタイプです。 再生回路(P.B)には出力調整用の半固定抵抗があるので、出力が低かったり、左右のバランスのズレなどを調整できます。またGX-Z6300EVには、レベルメーター用の調整ボリュームはないので、レベルメーターの表示のオーバーやアンダーが気になる場合も、ここで調整することになります。 出力調整用の半固定抵抗の隣には、イコライズ用の半固定抵抗があるので、高低音の微調整ができます。 パーツはドルビーB・C用のチップはSONY製の「CXA1331S」で、ドルビーHX用はNEC製の「μpc1297CA」です。再生イコライザー用のオペアンプは三菱製の「M5220」。録音用はローム「BA15218」が使用されています。 電解コンデンサは日本ケミコンの「SME」がメインで、一部に日本ケミコンのオーディオ用コンデンサ「AS-I」が使われています。他にローム製のアナログスイッチIC「BU4066B」やゲートIC「BU4030B」があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| 入出力端子はラインイン、ラインアウトが各1系統。固定出力です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル | |||||||||||||||

| 1991年に販売されていたカセットテープ | |||||||||||||||

| この頃には録音時間の細分化が行われおり、マクセルのオーディオ用カセットでは、C20(20分)~C120(120分)まで、15種類(C20、C30、C40、C46、C50、C54、C60、C64、C70、C74、C80、C90、C100、C110、C120)もラインナップされていました。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 左:マクセル XL1 C46 510円、C60 610円、C74 700円、C90 800円 |

|||||||||||||||

| 中:マクセル METAL-UD C46 510円、C60 610円、C70 670円、C90 800円 |

|||||||||||||||

| 右:マクセル METAL-Capsule C46 580円、C60 770円、C70 820円、C90 960円 |

A&D GX-Z6300EVのスペック

| 周波数特性 | 15Hz~21kHz ±3dB (メタルテープ) |

| S/N比 | メタルテープ使用時 Dolby OFF 56dB Dolby-B 61dB Dolby-C 71dB |

| 歪率 | 1.0% |

| ワウ・フラッター | 0.045%(W.R.M.S.) |

| 消費電力 | 13W |

| 外形寸法 | 幅425X高さ138×奥行351mm |

| 重量 | 5.45kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |