|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > CT-6 |

|

Pioneer CT-6 |

| 1976年 定価65,800円 |

| PioneerのCT-6は、1976年に発売された2ヘッドのカセットデッキです。 ちょうどオーディオブームに入った時期のため、ライバル機は多く、SONY TC-4300SD、Victor KD-31、Lo-D D-500、Technics RS-650U、DIATONE DT-4400、Aurex PC-5060、AKAI GXC-502D、AIWA AD-4600、TEAC A-400、OTTO RD-5500、NEC RMK-900などがありました。 1970年代前半のカセットデッキは、ほとんどが水平型を採用していました。1973年にテープのホールド部や操作部を、前面に集中させた、Technics RS-676U(89,800円)が登場します。 RS-676Uは中のメカは水平型でしたが、オーディオラックの中に置けたり、カセットデッキの上にチューナーを重ねたりと、設置性の良さで評判となり、他のメーカーからも類似品が発売されるようになります。 1974年になると、SONYが正立透視型のTC-5350SD(99,800円)を発売。以後、この方式がスタンダードとなっていきます。 Pionnerは1975年のCT-9(89,800円)で、正立透視型を採用します。下級機のCT-7(65,000円)やCT-5(59,800円)は、30度の傾斜で、テープをセットする仕様でした。 CT-6はCT-7の後継機で、正立透視型の2ヘッドデッキになります。 メカは1モーターで、トルクリップルや振動の少ないハイトルクDCモーターを採用。精密仕上げのキャプスタンに、バランスの良いフライホイールを組み合わせています。 テープ走行の安定化を計るため、テープホールド機構を新設計。リールとハブとの遊びを抑えるため、6枚羽根リール軸を採用。とカタログ上では、高性能ぶりをアピールしていますが、まだまだ各社ともにノウハウが足りない時期で、ワウフラッターは0.07%もありました。 ヘッドは鏡面仕上げがされたハイパボリック型の「フェライトソリッドヘッド」を搭載。消去ヘッドはフェライトヘッドです。 ノイズ・リダクションシステムはドルビーBタイプ。 テープセレクターは、クロームテープ用の自動切換え機構を搭載しており、それ以外にSTD(ノーマル)とFe-Cr(フェリクローム)に対応しています。バイアスとイコライザーの切り替えスイッチはありません。 その他にはメモリーストップや、ホール素子でテープエンドを検出するフルオートストップ機構を搭載しています。 |

|||||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||||||||

| フロントパネルはVUメーター(レベルメーター)や、レバースイッチを装備するなど、1970年代のカセットデッキの王道のデザイン。 SONYなどは、カセットホルダー形式のカセットドアを備えていましたが、Pioneerはダブルリンクのテープ押さえ機構で、メカ部分が直接カセットテープをホールドするため、カセットドアは透明の回転式が採用されています。 この方式は「フルオープンメカニズム」と呼ばれ、テープの走行状態やカセットのラベルなど、全てを直視できるのが「売り」でした。 パネルのレイアウトは左側に電源ボタンとカセットホルダーの下には操作用のピアノボタンが並んでいます。ボタンには押し間違いの防止のために、一部に色が付けられています。 カセットホルダーの横にはテープのタイプのインジケーター(CrO2とFe-Cr)。3ケタのテープカウンターがあります。 レバースイッチは、テープメモリーとドルビー・ノイズリダクションのON/OFF。テープセレクタは、STD(ノーマル)とFe-Cr(フェリクローム)の切り替えで、クローム(CrO2)は自動検出のため、スイッチはありません。 右側のVUメーターの間には、録音とドルビーのインジケーターがあります。 右端にはマイクの入力端子(標準プラグ)とヘッドフォン端子(標準プラグ)があります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

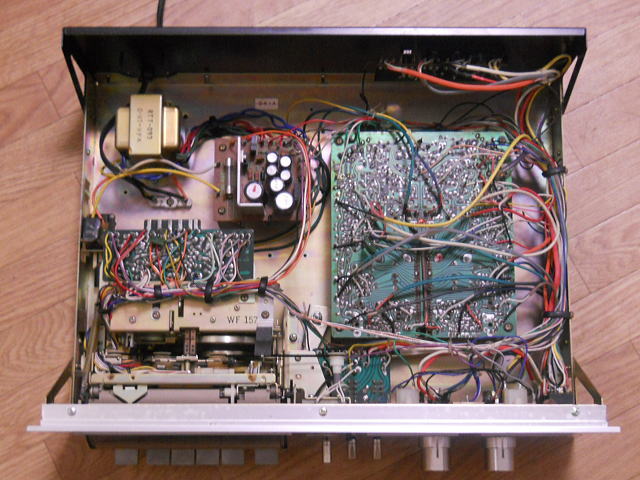

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||||||||

| シャーシ(キャビネット)は鋼板製です。底板は鋼板の下に3mm厚の木製ボードが追加され2重底となっています。 これはコンポの重ね置きが多い時代だったので、カセットデッキの下に置いた機器に、トランスの磁気が影響しないようにしたものだと思います。 内部は左側にメカ、その後ろにモーター用のサーボ回路。電源トランスと電源回路があります。右側の基板には録音、再生、ドルビー回路とVUメーター用の回路があります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (電源回路) |

|||||||||||||||||||||

| 電源トランスは小型で、リーケージフラックス(磁束漏れ)対策のために、金属ケースに入っています。 電源回路は整流だけの簡易な回路という感じです。電源コードは細い並行ケーブル。ヒューズは125V・1A。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

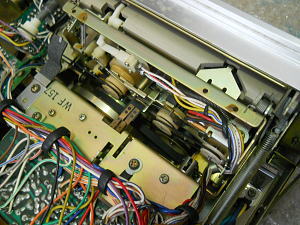

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||||||||

| 録再ヘッドは、磨耗が少なく長寿命の「フェライトソリッドヘッド」を搭載。 このヘッドはハイパボリック型(双曲線)の形状を持ち、テープに対して良好なヘッドタッチが可能です。また高域補償を最小限で抑えられるため、過度の補償による歪の発生を抑えたり、コンターエフェクト(低域のうねり)などにも効果があります。 消去ヘッドはフェライトヘッドです。 ヘッドのアジマス調整はホルダーのフロントパネルを外して行います。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (メカ) | |||||||||||||||||||||

| 正立透視型のメカです。正立透視型が可能となったのは、メカの性能の向上とカセットテープの高品質化があります。 正立透視型では水平型に比べて、カセットのホールドをしっかりしないと、ヘッドのテープタッチが安定せずアジマスのズレを招く心配がありました。 カセットテープの規格はフィリップスにより決められていましたが、1970年代の初めでも、カセットのハーフの精度が悪く、安物だと裏表の接合が少しずれていることもありました。またシートの摩擦が大きくハブ(リール)の回転に力が必要だったり、ガイドローラーの精度の問題もありました。 カセットテープのメーカーは1970年代に入って、クロームテープやフェリクロームテープなど、新しい磁性体の開発とともに、カセットハーフの高精度化や、内部のシートの摩擦低減を行い、品質が大幅に向上しました。 CT-6のメカは、ハイトルクモーターを使用した、1モーターのメカです。同じ1モーターでも、SONYと違ってスッキリしたメカです。 SONYは、オートストップの検出をメカニカルで行っているのに対し、Pioneerはホール素子で、テープエンドを検出する電子式となっています。 モーターは電子制御式のサーボで、回転をコントロールしています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||||||||

| 録音、再生回路はディスクリート構成で、左右独立のMONO構成になっています。シールドケースに覆われているのは、たぶんドルビー回路ではないかと思います。 回路の半固定抵抗で調整できるのは、録音レベル、バイアス、再生レベルとイコライザー、そしてVUメーターです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||||||||

| 入出力端子はライン入力とライン出力。RCA端子以外にDIN端子があります。 端子の横にはRCAとDINの切り替えスイッチがあります。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| リアパネル |

Pionner CT-6のスペック

| 周波数特性 | 30Hz〜16kHz フェリクロームテープ 30Hz〜17kHz クロームテープ 30Hz〜14kHz ノーマルテープ |

| S/N比 | 62dB(Dolby オン・ノーマル) 52dB(Dolby オフ・ノーマル) クロームテープ使用時は4.5dB改善 |

| ひずみ率 | 1.7%以下 |

| ワウ・フラッター | 0.07%以下(WRMS) |

| 消費電力 | 15W |

| サイズ | 幅420×高さ150×奥行340mm |

| 重量 | 8.2kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |